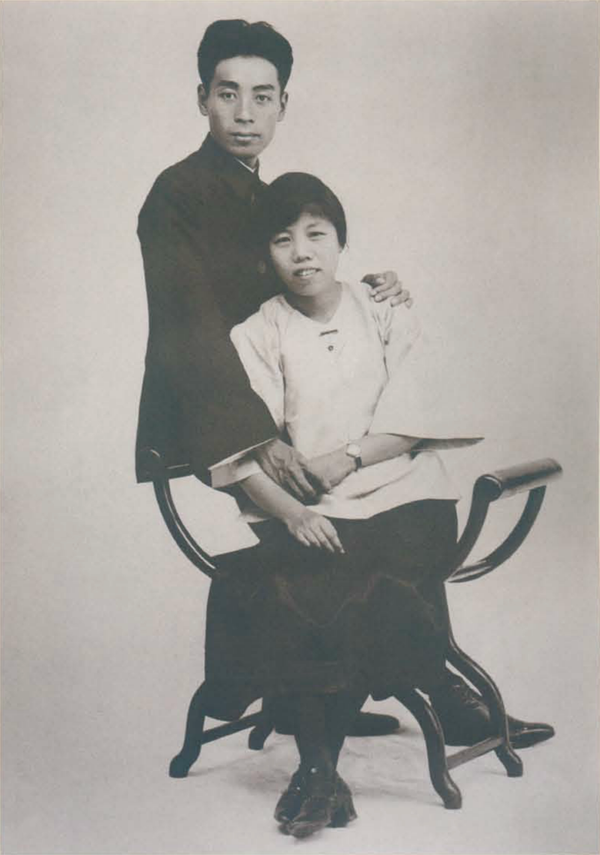

·1925年8月8日,鄧穎超與周恩來結婚。這是他們的結婚照。

“ 你跟我也擁抱擁抱,好久都沒擁抱了! ”

鄧穎超和周恩來的婚姻,至今都是人們心中的典范。

鄧穎超是這樣對身邊工作人員描述她的愛情和婚姻的: “我們是經過無意的發展,兩地相互通信的了解,到有意的、經過考驗的結婚,又經過幾十年的戰斗,結成這樣一種戰友的、伴侶的、相愛始終的、共同生活的夫婦。把我們的相愛溶化在人民中間,溶化在同志之間,溶化在朋友之間,溶化在青年兒童一代。”

說這番話時,是1988年的春天,西花廳的海棠花又盛開了,恩來離開小超已經12年了。鄧穎超又一次想起了周恩來,想起了他白天在海棠花下散步的背影,想起了他夜晚抬頭輕嗅花香的笑容,想起了他們上一次并肩而立一起賞花的時光……

“你還是那樣

熱情和理性交織著”

1949年11月,鄧穎超與周恩來搬進了西花廳。這時的他們不再動蕩奔走,有了安穩的家,雖然還是聚少離多,但少了些九死一生,多了些溫柔繾綣。

一直以來,他們都保持著通信的習慣,信里不只談革命,也談對彼此的想念和關懷。

1942年7月3日,周恩來因小腸疝氣住了院,雖然鄧穎超每隔一天就去醫院看望一次,但他還是忍不住給“小超”寫信:“昨天你們走后,朦朧睡去,醒來已近黃昏……天氣雖熱,尚能靜心。望你珍攝,吻你萬千!”

7月7日,收到來信的“穎妹”則回復道:“白藥已搽了么?是否還分一點留用?我擬明晚去看乃如兄并送藥給他。情長紙短,還吻你萬千!”

1954年5月4日,西花廳的院子里, 鄧穎超看著滿樹盛開的海棠花,想起與自己相隔萬里的周恩來。 4月中下旬的時候,為了和平解決朝鮮問題和恢復印度支那和平問題,周恩來率領中國代表團,出席在瑞士舉行的日內瓦會議,已經去了快一個月,還不知道什么時候能回來。

看著這些周恩來最喜愛的花,鄧穎超決定挑選一些,隨信給周恩來寄去。她寫道:“在郊區的山坡、泉水之旁,采了少許野花,又選上二三朵家花,一并隨信寄你,給你的緊張生活,加上一些點綴和情趣。”

6月13日深夜,周恩來在日內瓦忙完了工作,提筆給小超回信。當時已是第二天凌晨4時,他已經有些累了,但還是想抓緊時間寫,這樣才能趕在天亮后信使出發時寄出。

他寫道:“你還是那樣熱情和理智交織著,真是老而彌堅,我愧不及你。”隨信一同寄給小超的,還有他在日內瓦采集的芍藥花和蝴蝶花,“聊寄遠念”。

秘書趙煒曾見到,這些傳達兩地相思的花和葉,被鄧穎超精心保存下來,還找了一個鏡框裝裱起來。

· 1960年4月13日,鄧穎超在機場為即將出訪的周恩來送行。

趙煒還見證過他們的一次親吻。

鄧穎超有一個習慣,周恩來回來的時候,她都在門口等候。 1969年的一天,周恩來剛剛結束對越南領導人胡志明逝世的吊唁,馬上就能回家了。 這趟行程,鄧穎超的心中一直都很忐忑,因為當時的越南正處于戰火之中,她擔心周恩來的安危。

因此,收到周恩來那天要回來的消息,她早早地等在了客廳門前。 趙煒等工作人員見狀,也在旁邊站著。

趙煒回憶,周恩來一進門,鄧穎超就走上前對他說:“我在電視上看到你和好多越南的漂亮女孩子擁抱,你跟我也擁抱擁抱,好久都沒擁抱了!”

聽到這句話,周恩來非常自然地把鄧穎超摟入懷里,還在她的額頭上輕輕吻了一下。大家都笑了。“我記得有一名護士,還羞羞答答,扭頭不敢看。”趙煒回憶道。

這些深情的瞬間還有許多。

周恩來工作晚歸的深夜,為了不打擾鄧穎超,選擇走西花廳那條“周恩來小道”;鄧穎超給周恩來量身定做了一個可以在床上辦公的小桌子;還有提醒“恩來的眼睛離開文件幾秒鐘就是休息”的熱毛巾……

很多年過去了,西花廳的工作人員每每提起這個地方,總會說一句:“西花廳是個溫暖的大家庭。”

“今天給爸爸媽媽

舉行結婚紀念儀式”

在西花廳這個大家庭,時常有孩子們的歡聲笑語。鄧穎超喜愛孩子,是許多孩子們的鄧媽媽,她給予孩子們精心教導、關懷培養。而這些孩子們的到來,也給周鄧夫婦增添了許多幸福時刻。

周秉德是和他們關系最密切的孩子之一。她12歲時就搬進了西花廳,一住就是10余年。 在周秉德看來,鄧穎超是嚴格的長者,也是慈祥的七媽。

周秉德說:“伯伯和七媽一直把我們看作家人,我們也把西花廳當作自己的家。在我心目中,七媽對爸爸媽媽及我們姐弟六人生活學習的關心,那種具體和周到,遠遠超過了伯伯。因為伯伯更多是屬于‘公家’的、‘大家’的,而七媽要代伯伯具體照顧我們和一些找上門來的周家親屬,對此,她從沒有吝惜過自己的時間和金錢。”

在周秉德看來,“七媽主動承擔家庭瑣事,是為伯伯消除后顧之憂,保證他能有更多精力用在工作上”。

這種“具體和周到”可以從周秉德的母親保留的鄧穎超于20世紀50年代寫給她的短箋中體會一二:

“小六的病好些嗎?你兩天來都沒打電話告我,我時常惦念著!”

“由國盛帶上一些廣柑給你和孩子們。”

“我很想念你們一家,幾次動念,去看你們,一因流感盛行,一因體力仍感不足而作罷了。”

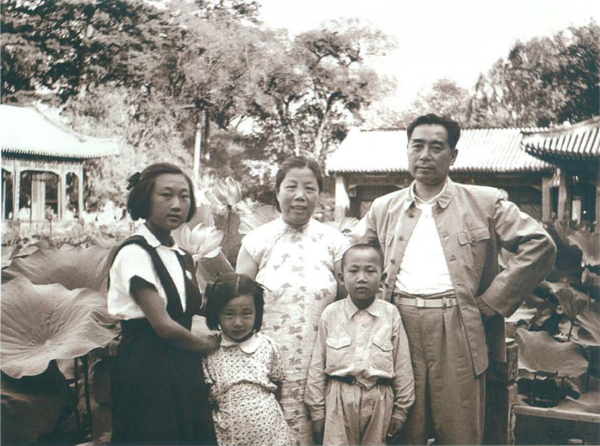

· 1952年,周恩來、鄧穎超與周秉德(左一)三姐弟在頤和園。

從字里行間可以看出,對于周家親屬,鄧穎超表露出來的關心不是張揚的、一時的,而是默默的、持續的。

1991年3月,鄧穎超的身體已很虛弱了,平時活動就坐輪椅。周秉德常常去醫院看望她,偶然的一次,周秉德又發現了七媽默默關心她的“蛛絲馬跡”。

“我推著輪椅上的七媽四處走走,幫助她放松心情,走到她書桌附近的時候,我一眼就看到桌上擺著一張《華聲報》。”這正是周秉德當時所在單位出版的報紙。

如今,周秉德也是一位80多歲的老人了,可當她向環球人物記者回憶起當時的場景時,臉上流露出的是小女孩一般的雀躍神態:“我馬上就給拍下來了,看來七媽還是很關注我的,心里還是有我的。”

鄧穎超發自內心地喜愛孩子們,并不限于周家孩子。她與周恩來一致認為,“孩子是革命事業的接班人”。

周家晚輩、烈士子女、普通孤兒、工作人員們的孩子……這些孩子在西花廳成長成材,也親眼見證了“鄧媽媽”與“周伯伯”的一個個珍貴的溫情時刻。

新中國成立初期,國家百廢待興。恢復經濟生產、建立外交關系這些工作都由周恩來主管。“他經常一連工作十四五個小時,有時還會連軸轉,連續一兩天不睡覺,還沒時間吃飯。工作人員去提醒,他不理會。”周秉德說。

為了能使周恩來在百忙之中有稍多一點睡眠時間,鄧穎超就想出各種辦法。

比如派當時年僅5歲的周秉宜“出馬”,周秉德回憶:“她年紀小,像只小貓一樣沒一點聲音,走進辦公室,拉著伯伯就使勁往外走。”這樣,周恩來在忙碌的工作之余得到了片刻的休息。“七媽這才能夠放心些。”

在周恩來難得的睡眠時間,鄧穎超為避免他受到干擾,還在院子里放了一個小木牌。 周秉德說:“小木牌 上面寫著‘安靜’兩個字。沒有這個牌子,我們就可以正常地說話、走路;有這個牌子,我們馬上就收斂起來。我們知道這是伯母提醒我們:伯伯正在休息。”

1950年8月8日,是鄧穎超與周恩來結婚25周年紀念日。

孫炳文烈士之女孫維世是周恩來與鄧穎超關懷的烈士后代之一,也是他們的養女。她特地帶了幾朵大紅花來到西花廳,興高采烈地宣布:“今天給爸爸媽媽舉行結婚紀念儀式。”她邊說邊把兩朵大紅花分別佩戴在周恩來與鄧穎超的外衣上,又讓小衛士們簇擁著他們到庭院中拍照留念。

·1950年,孫維世(左一)姐妹為鄧穎超和周恩來過銀婚紀念日。

那天,鄧穎超很高興:“我們結婚的時候沒有舉行什么婚禮,今天倒戴了大紅花,像個結婚的樣子。”

“我的骨灰也用這個骨灰盒 ”

與西花廳相關的記憶當中,除了溫情的瞬間,周秉德也時常想起那些悲痛的時刻。

1976年1月9日清晨,正在出差的她從廣播里聽到了伯伯去世的噩耗,立馬買票趕回北京,戴著黑紗趕到了西花廳。周秉德原以為,伯母會躺在床上哭成個淚人,沒想到的是,“她站在客廳等我,我抱著她痛哭不已,她卻安慰我說:‘秉德啊,要堅強啊,不能哭啊!化悲痛為力量,化悲痛為力量!’”

直到1月11日,她才看到七媽泣不成聲。那一天,是十里長街送總理的日子,也是鄧穎超最后一次見到周恩來的遺容。

在八寶山革命公墓,周秉德站在七媽身旁,看到一直堅強的她一下子撲到棺木的玻璃罩上,用悲傷不舍的聲音說:“恩來,我們永別了,以后我再也見不到你了!再也見不到你了啊!讓我痛痛快快地哭一場吧!”

周恩來去世之后,鄧穎超孤獨了很多,周秉德常去西花廳看望她。那時,鄧穎超也在和疾病作斗爭。周秉德聽她說過:“我身體有多種慢性病,我在苦斗,苦熬。”

1978年7月,鄧穎超寫給黨中央一封信,將自己的后事作了安排。她說:“人總是要死的。對于我死后的處理,懇切要求黨中央批準我以下要求:遺體解剖后火化,骨灰不保留,撒掉,不搞遺體告別,不開追悼會,公布我的這些要求,作為我已逝世的消息。”

4年后,鄧穎超經過慎重考慮,在那封信的基礎上重抄并增補了遺囑內容:房屋是全民所有,應交公使用,萬勿做故居和紀念之用;對于親屬、侄兒女輩不要給予任何照顧安排等。

她還聲明:“這是周恩來生前一貫執行的,我也堅決支持的。”

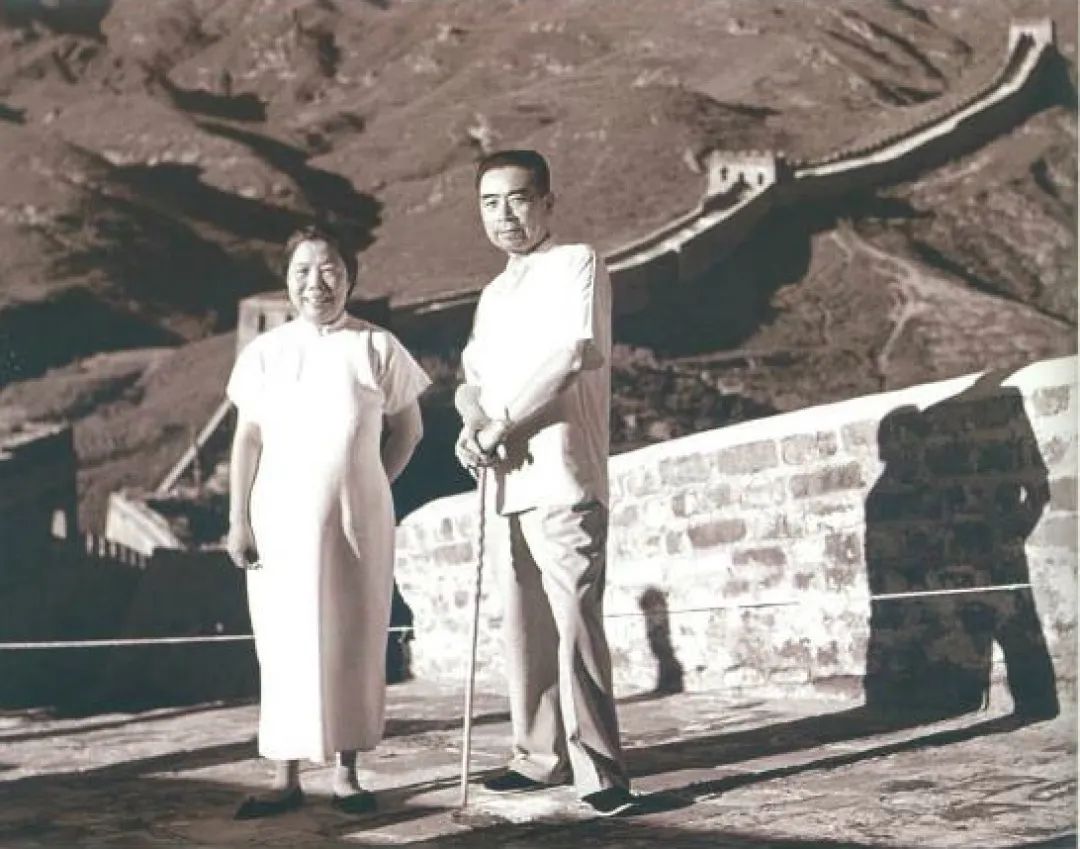

· 鄧穎超與周恩來登上萬里長城 。

一開始,趙煒對鄧穎超早早寫遺書這件事很不解,但鄧穎超說:“我趁著頭腦清楚,手還不抖的時候寫出來,我沒什么值錢的,但是總歸是我的遺物。總理的都處理完了,我要把我這些都交代清楚,也是為了減輕你們的負擔。”

1982年11月,鄧穎超還給身邊工作人員寫下身后需托付同志們做的幾件事。其中提到:“未用完的工資,全部交黨費。”她還將周恩來用過的骨灰盒收了起來,每隔一段時間,讓工作人員拿出來曬一曬,仔仔細細地擦拭干凈:“等我走了,我的骨灰也用這個骨灰盒,不要再買新的,為國家節約錢。”

1992年7月11日,鄧穎超走完了自己的八十八載人生。工作人員根據遺囑一一為她處理身后事。她剩下的工資和買的國債加起來共計1.1萬元,全部上交作為黨費;她的骨灰裝進周恩來當年的骨灰盒中,送回他們投身革命、相識相戀的天津,和周恩來一樣撒向海河……

盡管我們都是無神論者,但是每一次,當我們在天津周恩來鄧穎超紀念館看到那段紀錄片,看到他們的骨灰隔著16年的光陰,一樣撒向海河時,我們總是忍不住熱淚盈眶,惟愿這對志同道合、情深意篤的革命夫妻,實現了另一種意義上的重逢,永不分離。

本文刊載于

2024年第4期

《環球人物》雜志

總第511期

更多精彩內容請關注↓↓

監 制: 張建魁

主 編: 許陳靜

編 審: 田 亮

(文章未經授權不得轉載,轉載請加微信“HQRW2H”了解細則。歡迎大家投稿和提供新聞線索,可發至郵箱tougao@hqrw.com.cn。)

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號