以下為《環球人物》雜志2015年10月的原文報道》》》

諾貝爾獎像神話里的魔法杖,所指之處,冷板凳變成燙手熱,小眾的科學家轉眼街知巷聞。

屠呦呦的生活被突如其來的諾貝爾生理學或醫學獎改變了。8年前,《環球人物》記者與她相識時,她的家是京城一隅平靜的書齋,幾無訪客,偶爾登門的記者得從“什么是青蒿素”這種掃盲級問題開始采訪。當時的屠呦呦有充裕的時間耐心講述,攀高俯低打開一格格的抽屜,拿出一沓沓的資料佐證。

10月5日獲得諾獎后,屠呦呦的家里日日貴客盈門。蜂擁而來的中外記者在樓梯口一邊等候一邊高談闊論青蒿素的發現史。訪客們個個喜氣洋洋,85歲的屠呦呦反倒表情嚴肅,言簡意賅。她的先生李廷釗代行話務員和接待員之責,不斷向來客解釋:“實在太累了,實在沒時間……抱歉,請回吧。”

這熱鬧來得太急太歡,以至于大家都沒留意到一個細節——諾貝爾獎評委會還找不到屠呦呦。當屠呦呦從電視上知道自己得獎時,在瑞典斯德哥爾摩,評委會的新聞官見到《環球人物》記者,立即拜托道:“你能幫我們找到屠教授的聯系電話嗎?”第二天上午,評委會常務秘書終于打通了屠家的電話,親口告訴她授獎決定,并邀請她12月赴瑞典參加頒獎儀式。

從往日的寂靜到今日的喜慶,中國人的諾貝爾科學獎情結終于找到了宣泄的出口。然而科學本身應是寂靜的,一場場“寂靜的革命”推動了人類社會的持續進步。更何況屠呦呦走的是一條比其他科學家更寂靜的路。40多年前,她在“文革”中埋首實驗室;40多年來,“出國熱”“博士熱”“院士熱”“SCI熱”(美國《科學引文索引》的縮寫,是科技文獻檢索系統,其收入量是中國科學界重要的評定依據)里都沒有她。青蒿素是一份來自特殊年代的禮物,循著特殊的路徑,把屠呦呦帶入諾貝爾獎的殿堂。

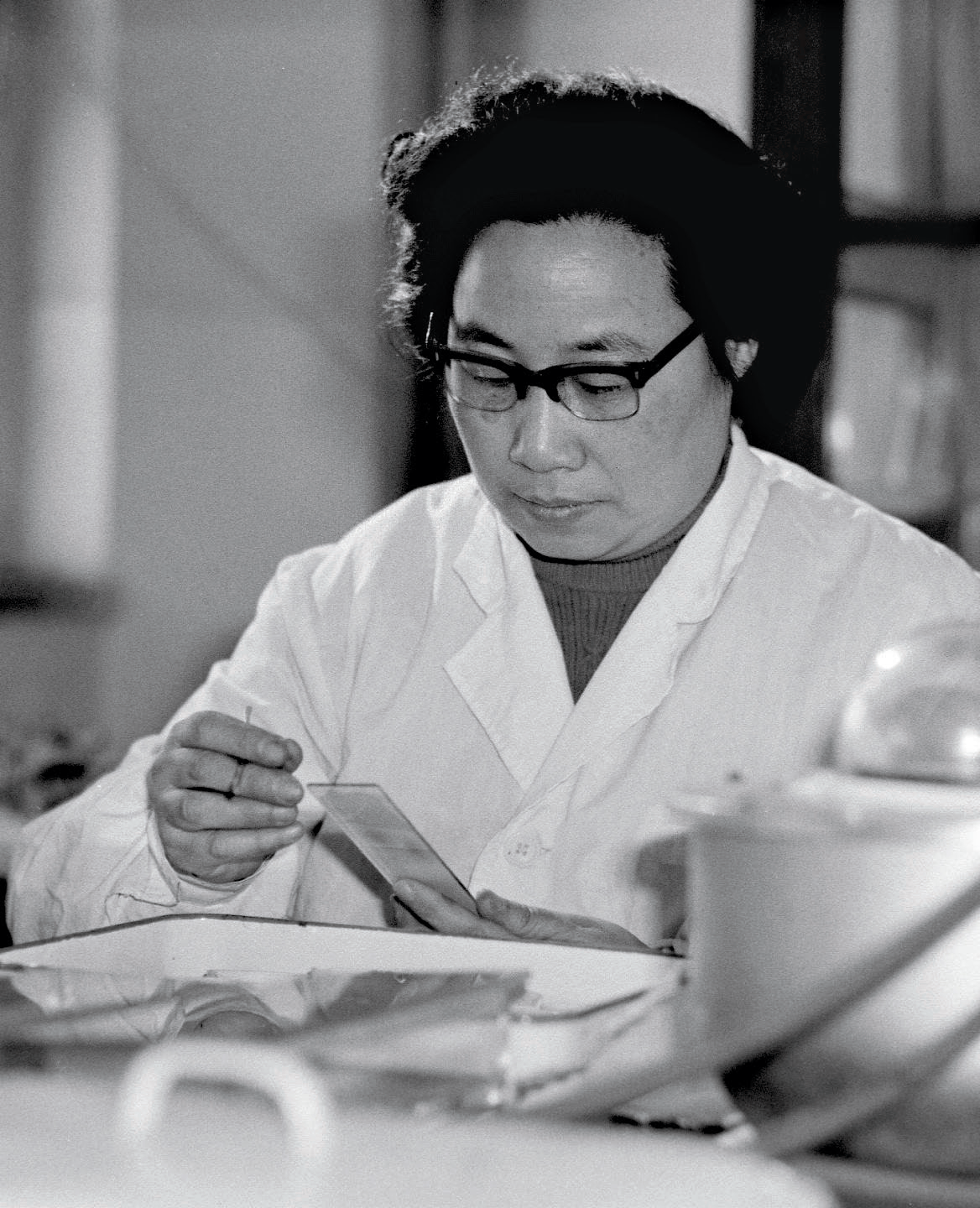

從青年時期開始,屠呦呦一直把大量時間留在實驗室里,至今仍進行科研工作。

軍工項目中的年輕人

1965年,在發動針對越共的“特種戰爭”4年后,美國終于坐不住了,開始直接派美軍前往越南參戰。在越南的熱帶叢林中,交戰雙方飽受瘧疾折磨,裝備落后的越共軍隊更是苦不堪言。北京大學醫學部醫學史專家張大慶告訴《環球人物》記者:“當時越南共產黨向中國求援,希望中國幫助他們研制抗瘧藥物。為了支援越南,也為了消除中國南方存在的瘧疾疫情,毛澤東和周恩來親自指示,以軍工項目的名義緊急啟動抗瘧新藥的研發。這意味著,研制新型抗瘧藥不再是單純的科研工作,更是一項政治任務。”1967年5月23日,國家科委和解放軍總后勤部等部門召開了“瘧疾防治藥物研究工作協作會議”,制定了研究計劃。“為了保密,就以‘523’作為任務的代名詞。”

一年多過去了,“523”任務進展并不順利。“醫學研究作為高端的科學研究,需要專業的精英人才。但是在‘文革’期間,許多醫藥領域的專家都被打倒了,正蹲在牛棚里。”張大慶說。在這種情況下,“523”任務四處尋找年輕的研究人員加入。

1969年初,“523”任務的負責人來到中醫研究院(現中醫科學院),希望能得到科研支持,39歲的屠呦呦也參加了會談。中醫研究院在接受任務后,很快成立了課題組。“屠呦呦當時很年輕,在單位屬于第二代科研人員,但科研能力受到廣泛認可。”與屠呦呦共事多年的中醫科學院首席研究員姜廷良告訴《環球人物》記者。

但正式進入軍工項目“523”任務之前,屠呦呦遇到了些許波折。政審時,有人提出屠呦呦親戚中有海外關系,不能參與機密項目。好在屠呦呦大學畢業后不久就在防治血吸蟲病的研究上取得成果,還曾被評為“社會主義建設積極分子”,于是負責的領導以此為證,批準屠呦呦加入了項目,還擔任了課題組組長。“有人叫屠先生‘三無科學家’,調侃她沒有國外留學經歷。在那個時代,她要真留過學的話,也就進不了這個項目了。”張大慶說。

上世紀五六十年代,引起瘧疾的瘧原蟲已經對原有的藥物產生了抗藥性,導致原有藥物效果不佳,因此屠呦呦的主要任務是尋找新藥。姜廷良對《環球人物》記者說:“接受任務后,屠呦呦整理歷代醫藥書籍,請教老中醫專家,還仔細查閱了各地群眾的獻方。在此基礎上她精編了包含640個方藥的《抗瘧方藥集》。”后來,屠呦呦被派往海南瘧區工作了一段時間。在瘧區的臨床試驗中,她發現研究人員之前關注的胡椒并不能根治瘧疾。

古籍中的靈感

這時,屠呦呦開始整理先前的研究思路:歷代醫學典籍中經常提到青蒿能有效治療瘧疾,為什么在試驗中效果不佳?“從1969年1月開始,我們的研發工作經歷了380多次試驗、190多個樣品。其實我們很早就注意到了青蒿提取物的作用,但后續的實驗結果顯示,青蒿提取物對鼠瘧原蟲的抑制率只有12%到40%。我們分析,抑制率上不去的原因可能是提取物中的有效成分濃度太低。”屠呦呦對《環球人物》記者說。

屠呦呦沉下心來,重新翻看一本本中醫古籍。當她讀到東晉醫藥學家葛洪所著的《肘后備急方》時,其中的一句話引起了她的注意——青蒿一握,水一升漬,絞取汁,盡服之。屠呦呦回憶道:“當時我就想,這書里說的為什么和中藥常用的煎熬法不同?原來里面用的是青蒿汁。后來順著這個思路,改在較低溫度下提取。”

早先,屠呦呦用過乙醇等物質做實驗,沒有成功。后來,改用乙醚冷浸法進行,效果有了明顯提升,這證明低溫提取是保證青蒿提取物效果的關鍵所在。1971年10月,在第191次試驗中,屠呦呦發現提取物對瘧原蟲實現了100%的抑制。

在外行人看來,改用乙醚提取這微小的一步就是關鍵,似乎青蒿素的發現也沒有想象中難。事實遠非如此。當換了一批青蒿時,實驗效果又出現了反復。屠呦呦回憶:“不同品種的青蒿效果并不相同,而且只有青蒿葉子里才有青蒿素。因此只有找對了青蒿品種,選準了采收季節,才能從葉子里提取出青蒿素。取得這些進展,也是經歷了很長的研究過程。”當時的科研條件非常艱苦,很多藥廠都停產了,提純熬制設備緊缺,屠呦呦等人只有采用土辦法,把大量青蒿葉收集起來,用乙醚泡,再回收乙醚。屠呦呦的先生李廷釗至今記得,她當時回家總是一身酒精味。

1972年,屠呦呦在抗瘧藥研究內部會議上報告了她的研究成果。后來,屠呦呦和她的同事們將其命名為青蒿素。著名醫學家、諾貝爾獎得主戈爾斯坦曾說,“發現和發明是生物醫學進步的兩條不同路徑”。青蒿素誕生,屠呦呦完成了發現,下一步便要著手發明,也就是將青蒿素用于臨床試驗,轉化為治療瘧疾的有效藥物。

臨床實驗首先要制備大量的青蒿素。屠呦呦買來盛水大缸當提取鍋使用,所有工作人員都要三班倒,周末也不休息。中醫科學院中藥研究所副所長朱曉新向《環球人物》記者講述了當時的情形:“由于每天要接觸大量乙醚,乙醚又會對身體多個系統產生損傷。當時的實驗室防護很差,再加上通風條件不好,屠老師一天工作下來時常頭暈眼漲,還因此得了中毒性肝炎。”

新的問題又出現了。在個別動物的病理切片中,提取物出現了疑似的毒副作用。有人認為還必須對提取物反復試驗,確保無毒后才能上臨床。屠呦呦于是要求自己試藥,并且后果自負。朱曉新說:“當時任務緊急,屠老師希望快速驗證青蒿素是否有效。再加上瘧疾是季節性疾病,錯過發病季節,研究就得耽誤一年。這么做雖然也是無奈的選擇,但她的科學獻身精神是毋庸置疑的。”

獲得領導同意后,屠呦呦和課題組的另外兩位同事一同在自己身上做起了試驗,最終三人都無大礙。今天提及此事,屠呦呦的先生李廷釗很平靜:“人家抗美援朝還志愿犧牲呢,吃藥算什么!”

“青蒿素臨床試驗的第一種藥劑是片劑,病人服用后出現了不適反應,這讓屠呦呦有些失望。后來他們發現失敗原因是片劑分解有問題,影響了藥物的吸收,就轉而采用青蒿素原粉直接裝膠囊的形式,最終取得了滿意的效果。”姜廷良說。1973年,屠呦呦在評估青蒿素的衍生化合物時,發現了更加穩定、有效的雙氫青蒿素。

1977年,我國以“青蒿素結構研究協作小組”的名義在學術性刊物《科學通報》上首次發表了青蒿素的化學結構。第二年,“523”任務的科研成果鑒定會最終認定:青蒿素的研制成功,“是我國科技工作者集體的榮譽,6家發明單位各有各的發明創造……”在這個長達數頁的結論中,只字未提發現者是誰。

在那個特殊的年代,一項科研成果很少會署上個人的名字,科學家個人的努力被淹沒在巨大的集體之下。這給日后的青蒿素之爭埋下了隱患。

從故紙堆里打撈起這個名字

瘧病被稱為“窮人的疾病”,青蒿素被發現后,拯救了越南及非洲大陸數百萬瘧疾患者的生命。然而在長達幾十年的時間里,他們并不知道自己的救星是誰,屠呦呦的名字湮沒無聞。從歷史的故紙堆里打撈起這個名字的功臣之一,是北京大學生命科學學院終身講席教授饒毅。

2011年8月22日,饒毅發表了一篇博文——《今日中國誰最該做院士》。開篇,他就為“標題是為了吸引眼球”而抱歉,真正的標題是《中藥的科學研究豐碑》。他介紹了兩位中國科學家,并說這兩位都不是院士,但他們的貢獻都值得獲諾貝爾醫學獎。其中一人,就是屠呦呦。“這篇文章的主旨就是希望中國重視一些在國內做了工作,而未獲得適當承認的科學家。”饒毅說。

早在本世紀初,饒毅就開始關注青蒿素了。他對《環球人物》記者說:“那時,我讓中國科學院自然科學史研究所的一個研究生做青蒿素的歷史,但他后來改行當記者去了。2007年我全職回國后,與北大醫學部的張大慶老師聯合指導研究生黎潤紅,我再次建議她研究青蒿素的歷史。”饒毅還提醒黎潤紅,國內研究經常把科學史變成宣傳,所以一開始就要做到只重事實,不重任何個人,要以事實理清中國科學的一個經典。

當時,多家曾經參與“523”任務的科研機構都自覺對青蒿素的發現、提取起到了重要作用,事實也確實如此。但青蒿素的發現究竟有沒有代表人物?誰是代表人物?這才是饒毅等人所關心的。

黎潤紅對《環球人物》記者說:“在梳理過往文獻時,我發現多篇文獻都提到了屠呦呦的名字。”

2009年4月21日,黎潤紅第一次敲開屠呦呦辦公室的門。長談中,屠呦呦詳細回顧了青蒿素的發現過程,還提到一件事:“1981年WHO(世界衛生組織)來中國開會,安排我做青蒿素化學研究的報告。會議高度認可青蒿素的貢獻。一位法國記者問,當時是為了戰爭,現在世界都用青蒿素救命,你有什么感想?我說,我很高興,作為一個醫藥科技人員,工作就是要為人類健康服務。”

黎潤紅十分直接地向屠呦呦提到了有關國家發明獎的爭議——1979年,抗瘧新藥青蒿素獲國家二等發明獎,當時對外公布了包括中醫研究院在內的6家主要研究單位,此后對獲獎單位和發明人的排名問題一直存有爭議。屠呦呦回應道:“出現不同認識也不奇怪,但客觀事實不會是多版本的。首先要認定事實,不然只能浪費時間和精力做無謂的爭論。我們需要向前看,國家需要大力促進科學發展,實現科教興國。科技工作者要有責任感,要努力創新。”

同時,黎潤紅走訪了北京、上海、云南、四川等地多位“523”任務的參與者,并從他們手中獲得了不少內部資料。這些講述和資料完整地串起了青蒿素的研發歷史。2011年,黎潤紅發表了論文。“我們就是把青蒿素發現過程中誰做了什么,做對了什么都羅列出來,至于其中誰最重要,就由大家來評判吧。”黎潤紅對《環球人物》記者說。

在黎潤紅前期調研的基礎上,饒毅進行了再次梳理、提煉。“黎潤紅接觸了很多‘523’任務的參與者,都有筆錄,我看過筆錄,看過材料,還有他們的來信。”饒毅對《環球人物》記者說,他據此和黎潤紅、張大慶合作寫就了《中藥的科學研究豐碑》一文。由于饒毅一向敢言,是科學界的明星人物,此文又發表于他宣布不再參加院士評選之際,當即被廣泛傳播,屠呦呦的名字得到了一次社會化的普及。

屠呦呦獲得諾貝爾獎后的第二天,饒毅來到屠呦呦家,向她表示祝賀。屠呦呦對他笑道:“別人都以為我們應該很熟啊,其時我們沒有說過話,也沒見過面。”饒毅大笑著補充說:“好在通過電話。”這是他們第一次見面。饒毅向《環球人物》記者強調:“我沒有直接接觸個人,我不希望變成個人關系,這是歷史研究。我們是科學史的研究者,是根據事實、進行分析而得出結論,不是對個人進行宣傳或者推舉,不是推手。”

饒毅認為,把屠呦呦視作“發現青蒿素的代表性人物”,依據有三:“一、屠呦呦提出用乙醚提取,對于發現青蒿的抗瘧作用和進一步研究青蒿都很關鍵;二、具體分離純化青蒿素的鐘裕容,是屠呦呦研究小組的成員;三、其他提取到青蒿素的小組是在會議上得知屠呦呦小組發現青蒿粗提物高效抗瘧作用以后進行的,獲得純化分子也晚于鐘裕容。”

美國瘧疾專家年年推薦她

在《中藥的科學研究豐碑》發表的幾乎同一時間,另一篇介紹青蒿素及屠呦呦貢獻的文章——《青蒿素:源自中草藥園的發現》發表在大洋彼岸的《細胞》雜志上。《細胞》是生物領域的頂級期刊,這篇文章的影響力可想而知。文章的作者是美國國家科學院院士路易斯·米勒和美國國家衛生研究院資深研究員蘇新專。也正是這兩位,將屠呦呦推向了榮譽的巔峰。

諾貝爾獎評選的第一步是推薦候選人,推薦者包括諾貝爾獎得主、諾貝爾獎評委會委員和一些有資格的教授等。“如果沒有被推薦,自然不可能獲獎。”蘇新專對《環球人物》記者說,“米勒就是推薦人之一,從2010年起,他所推薦的候選人年年都是屠呦呦。”米勒由于身在歐洲,所有接受采訪的事宜都交給了蘇新專處理。

“米勒對瘧疾的研究是全心全意的,幾乎對所有與瘧疾相關的東西都感興趣。21世紀初,青蒿素類藥物開始在國際市場上大量投放。米勒認為,青蒿素的發現非常重要,救了很多人的命。”蘇新專說,“一次,我們在吃飯時聊天,說青蒿素的發現可以得諾貝爾獎,但又不知道該推薦誰。米勒對我說,你懂中文,幫我查一查,問一問。”

蘇新專與“523”任務參與者之一、廣州中醫藥大學教授李國橋相識多年。“我直接和李國橋聯系,他寄給我一些資料,我也進行了一些搜索。我看到1996年香港的‘求是獎’獎勵了屠呦呦等10位為青蒿素的發現做出貢獻的科學家,另外還有包括牛津大學學者在內的一些人也在文章中提到了她。知道了屠呦呦這個人后,我就直接打電話給她單位,聯系上了她的助手。助手寄來了一些材料,包括屠呦呦的簡歷、‘523’任務的會議記錄、屠呦呦的發言稿以及相關證書等。”

2011年,蘇新專在北京見到了屠呦呦和其他幾位“523”任務的參與者。“那次屠呦呦給我的感覺是一個蠻好的老太太,蠻熱情,對瘧疾研究也很有興趣。她那幾年在關注抗藥性問題,她一直說,青蒿素是好藥,但不能濫用,有一些商家希望把青蒿素做成預防藥,她對此并不支持。”談到自己的貢獻時,屠呦呦說得并不多,她給了蘇新專一本書——《青蒿及青蒿素類藥物》。“她說,我要說的東西都在那本書上。那本書的開篇部分簡要提到了她的研發經歷,內容和我收集到的資料差不多。李國橋也和我說過好幾次,要論‘523’任務里誰貢獻最大,屠呦呦應該是第一個。”

2011年9月23日,屠呦呦(前排中)在美國紐約與拉斯克獎評委、其他獲獎人員合影。

在推薦屠呦呦參評諾貝爾獎的同時,米勒也推薦屠呦呦參評了拉斯克獎,這是美國最具聲望的生物醫學獎項。“拉斯克獎方面要求米勒等推薦人寫一篇介紹被推薦人的文章,米勒就和我一起寫了《青蒿素:源自中草藥園的發現》。”蘇新專說。這篇文章的發表與屠呦呦獲得2011年拉斯克獎幾乎同步。“那次頒獎典禮,我也在現場。自那之后,我和屠呦呦就沒有聯系了。”

“今年的諾貝爾獎,可能也有別人提名屠呦呦,可能也有人推薦了其他參加‘523’任務的科學家。重要的是,諾貝爾獎評委會最終選擇了屠呦呦和青蒿素。”蘇新專說,“米勒曾經告訴我一個例子。人乳頭狀瘤病毒的研究成果曾經獲得諾貝爾獎,但獎頒給了發現病毒的人,而不是研發疫苗的人。這說明諾貝爾獎更看重原始的發現。如果不是屠呦呦1972年在會議上提出有關青蒿素作用的報告,其他人可能就研究別的藥去了。當然,不可否認的是,這個項目是很多人共同做出來的,全靠中醫研究院一家單位也不能走到今天。”

2015年10月8日,屠呦呦在國家衛生和計劃生育委員會、國家中醫藥管理局、國家食品藥品監督管理總局共同舉辦的座談會上。

屠呦呦獲得諾貝爾獎,除了讓爭議雜音再現,也引發了各種討論。其一是中國的院士制度,因為屠呦呦并沒有被評上院士。蘇新專1986年就到美國學習和工作,熟悉兩國不同的科研機制:“美國院士評選時,候選人都是保密的,中國則是公開的,這也許給被提名人留下了活動的空間。但實際上,中外院士的提名都受人際關系的影響,西方有的院士也不是自己領域內最頂尖的。”

其二是中國科學界的創新能力,有人稱青蒿素是國際上唯一認可的中國原創新藥。蘇新專卻不這么看。“青蒿素發現的同時,其實還研發了很多其他藥,也很好用。中國人的創新能力絕對是有的,比如我比較熟知的生物領域,中國發展就很快,很多回國人員做的工作和歐美學者沒什么差別,甚至更好。只是現在做得比較好的是基礎研究,普通人看不到。”

“當然,當下的中國學術圈也存在一些問題,比如,大家太在乎發什么文章,發多少文章,有時候把時間都折騰在文章上了,而忽略了真正該做什么。”當年,屠呦呦和她的同事們所能做的,只是一心撲在自己的實驗上。在蘇新專看來,這恰是屠呦呦乃至任何科學家成功的根本:“你真的得白天也干,黑夜也干。在科研領域,想每天只工作8小時是不可能成功的。如果能做到在8小時外也在想你的研究,那就說明你是真心喜歡正在做的這件事,那才有可能獲得真正的成功。”

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號