2013年9月7日,哈薩克斯坦,習近平在納扎爾巴耶夫大學發表題為《弘揚人民友誼共創美好未來》的重要演講。

2023年是“一帶一路”倡議提出十周年。

十年前,國家主席習近平西行哈薩克斯坦、南下印度尼西亞,先后提出建設“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”重大倡議,自此開啟了共建“一帶一路”的新征程。

十年間,“一帶一路”建設從理念轉化為行動,從愿景轉變為現實,連點成線到面,在廣袤大地上播種開花,在滔滔海水中劈波斬浪……千年古道日益煥發出新的生機,不斷朝著人類命運共同體方向邁進。

“一帶一路”建設根植于歷史,但面向未來;“一帶一路”源自中國,但屬于世界。寫下《絲綢之路:一部全新的世界史》一書的英國歷史學家彼得·弗蘭科潘說:“絲綢之路曾經塑造了過去的世界,甚至塑造了當今的世界,也將塑造未來的世界。”

順勢而為,迎接挑戰

“我的家鄉陜西,就位于古絲綢之路的起點。站在這里,回首歷史,我仿佛聽到了山間回蕩的聲聲駝鈴,看到了大漠飄飛的裊裊孤煙。這一切,讓我感到十分親切。”2013年9月7日,習近平在哈薩克斯坦動情演講。

此次演講中,習近平首次提出“絲綢之路經濟帶”的概念。他從漢代張騫開辟絲綢之路的歷史、哈薩克斯坦音樂家拜卡達莫夫幫助中國音樂家冼星海的事跡,談到共建“絲綢之路經濟帶”的初衷:“兩千多年的交往歷史證明,只要堅持團結互信、平等互利、包容互鑒、合作共贏,不同種族、不同信仰、不同文化背景的國家完全可以共享和平,共同發展。”“為了使我們歐亞各國經濟聯系更加緊密、相互合作更加深入、發展空間更加廣闊,我們可以用創新的合作模式,共同建設‘絲綢之路經濟帶’。”

這之后不到一個月,2013年10月3日,習近平應邀對印度尼西亞進行國事訪問。其間在印度尼西亞國會發表演講,習近平首次提出“21世紀海上絲綢之路”的概念:“東南亞地區自古以來就是‘海上絲綢之路’的重要樞紐,中國愿同東盟國家加強海上合作,使用好中國政府設立的中國—東盟海上合作基金,發展好海洋合作伙伴關系,共同建設21世紀‘海上絲綢之路’。”

2014年6月5日,在北京召開的中阿合作論壇第六屆部長級會議上,習近平在講話中把“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”概括為“一帶一路”,并沿用至今。

中國為什么要提出“一帶一路”倡議?

2017年5月,在北京雁棲湖畔召開的首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上,習近平對這個問題做出了系統的回答。他說:“這項倡議源于我對世界形勢的觀察和思考。”

習近平指出,從歷史維度看,人類社會正處在一個大發展大變革大調整時代。世界多極化、經濟全球化、社會信息化、文化多樣化深入發展,和平發展的大勢日益強勁,變革創新的步伐持續向前。各國之間的聯系從來沒有像今天這樣緊密,世界人民對美好生活的向往從來沒有像今天這樣強烈,人類戰勝困難的手段從來沒有像今天這樣豐富。

習近平強調,從現實維度看,我們正處在一個挑戰頻發的世界。世界經濟增長需要新動力,發展需要更加普惠平衡,貧富差距鴻溝有待彌合。地區熱點持續動蕩,恐怖主義蔓延肆虐。和平赤字、發展赤字、治理赤字,是擺在全人類面前的嚴峻挑戰。

而從導向和目標看,習近平指出:“開放帶來進步,封閉導致落后。對一個國家而言,開放如同破繭成蝶,雖會經歷一時陣痛,但將換來新生。‘一帶一路’建設要以開放為導向,解決經濟增長和平衡問題。”

推進“一帶一路”建設工作領導小組辦公室負責人接受采訪時也論述道:“當今中國經濟和世界經濟高度關聯,要實現中國經濟全面協調可持續發展,必須一以貫之地堅持對外開放的基本國策,提升沿海開放水平,深化內陸和沿邊開放,實施向西開放,構建全方位開放新格局……共建‘一帶一路’符合中國和國際社會的根本利益。”

夯基壘臺,立柱架梁

在習近平總書記的親自謀劃、親自部署、親自推動下,從2013年到2018年短短5年間,共建“一帶一路”完成了夯基壘臺、立柱架梁的階段。

——建立多層次多渠道的融資平臺,為“一帶一路”建設解決“錢從哪兒來”的問題。

2013年10月3日,習近平首次提出“21世紀海上絲綢之路”時,就提出了籌建亞洲基礎設施投資銀行的建議:“中國倡議籌建亞洲基礎設施投資銀行,愿支持本地區發展中國家包括東盟國家開展基礎設施互聯互通建設。”隨后,這項倡議便被提上日程。2015年12月25日,亞洲基礎設施投資銀行正式成立。

2016年8月17日,習近平在推進“一帶一路”建設工作座談會上強調:“要切實推進金融創新,創新國際化的融資模式,深化金融領域合作,打造多層次金融平臺,建立服務‘一帶一路’建設長期、穩定、可持續、風險可控的金融保障體系。”當前,除了亞洲基礎設施投資銀行以外,“一帶一路”還有金磚國家開發銀行、上合組織開發銀行等新興多邊開發金融機構,有絲路基金、中國—東盟投資合作基金、中非發展基金等專項投資基金,有中國出口信用保險公司這類保險機構。

截至2023年6月底,亞洲基礎設施投資銀行已有106個成員,批準227個投資項目,共投資436億美元,項目涉及交通、能源、公共衛生等領域,為共建國家基礎設施互聯互通和經濟社會可持續發展提供投融資支持。“由此可見,中國不僅在說,更重要的,中國在做。”中共中央黨史和文獻研究院學術和編審委員會原主任陳理說。

——堅持共商、共建、共享原則,積極推進共建國家發展戰略的相互對接。

2014年6月5日,習近平在中阿合作論壇第六屆部長級會議開幕式上發表重要講話強調:共商,就是“集思廣益,好事大家商量著辦”;共建,就是“各施所長,各盡所能,把雙方優勢和潛能充分發揮出來”;共享,就是“讓建設成果更多更公平惠及中阿人民,打造中阿利益共同體和命運共同體”。在此基礎上,2015年3月28日,國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》(以下簡稱《愿景與行動》),進一步提出五項原則:恪守聯合國憲章的宗旨和原則;堅持開放合作;堅持和諧包容;堅持市場運作;堅持互利共贏。眾多專家學者認為,“一帶一路”的最大亮點是“堅持開放合作”:共建國家基于但不限于古代絲綢之路的范圍,各國和國際組織、地區組織均可參與。

“這意味著現代絲綢之路參與方的多元化。”時任國務院發展研究中心學術委員會秘書長、國際合作局局長程國強說,這有別于其他合作機制,不針對第三方,不搞封閉性集團,只要是有意愿參與的國家或地區均沒有門檻要求,皆可自愿成為參與者、建設者和受益者。

——加強政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通,逐步形成區域大合作格局。

習近平十分看重“五通”的關鍵作用。他指出,如果將“一帶一路”比喻為亞洲騰飛的兩只翅膀,那么互聯互通就是兩只翅膀的血脈經絡。

“五通”的正式提出是在2015年發布的《愿景與行動》中,但陳理注意到,習近平總書記2013年首次提出“絲綢之路經濟帶”的概念時,就提出了政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通、民心相通。“這‘五通’和后來我們說的‘五通’,除了文字略有不同之外,‘道路聯通’后來規范為‘設施聯通’,‘貨幣流通’后來規范成‘資金融通’,但從內容上來看,從精神實質上來看,是完全一樣的。習近平總書記不僅提出了‘一帶一路’建設這么一個重要的倡議,同時還提出了‘一帶一路’建設的重要內涵。”

中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長王義桅認為:“‘五通’解決了有些國家和地區間被聯通(平等赤字)、不通不聯(發展赤字)、聯而不通(信任赤字)、通而不聯(治理赤字)的問題。比如,哈薩克斯坦人曾說,盡管哈中是鄰國,但過去與中國的心理距離比歐洲大。如今,中歐班列將中哈俄歐聯系在一起,形成了亞歐大陸互聯互通、民心相通的局面。”

——搭建以雙邊合作筑底、多邊機制呼應、高峰論壇引領的“三位一體”國際合作架構。

習近平多次說過,“一帶一路”建設不是另起爐灶、推倒重來,而是實現戰略對接、優勢互補。在2019年的第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇圓桌峰會上,習近平再次強調:“我們期待同各方一道,強化合作機制,著力構建互聯互通伙伴關系。我們要共同推動建設開放型世界經濟,反對保護主義,繼續把共建‘一帶一路’同各國發展戰略、區域和國際發展議程有效對接,協同增效。通過雙邊合作、三方合作、多邊合作等各種形式,鼓勵更多國家和企業深度參與,做大共同利益的‘蛋糕’。”

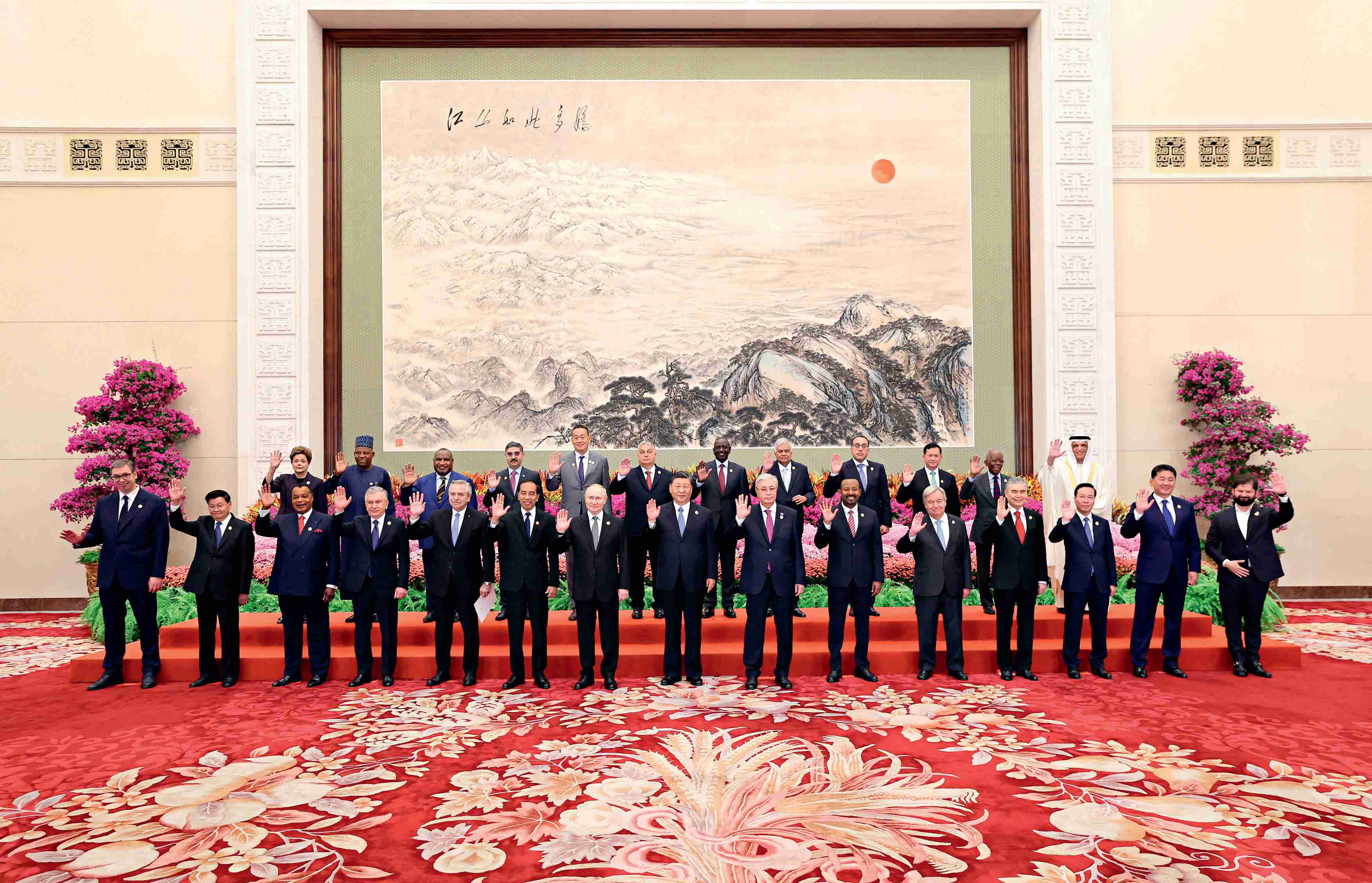

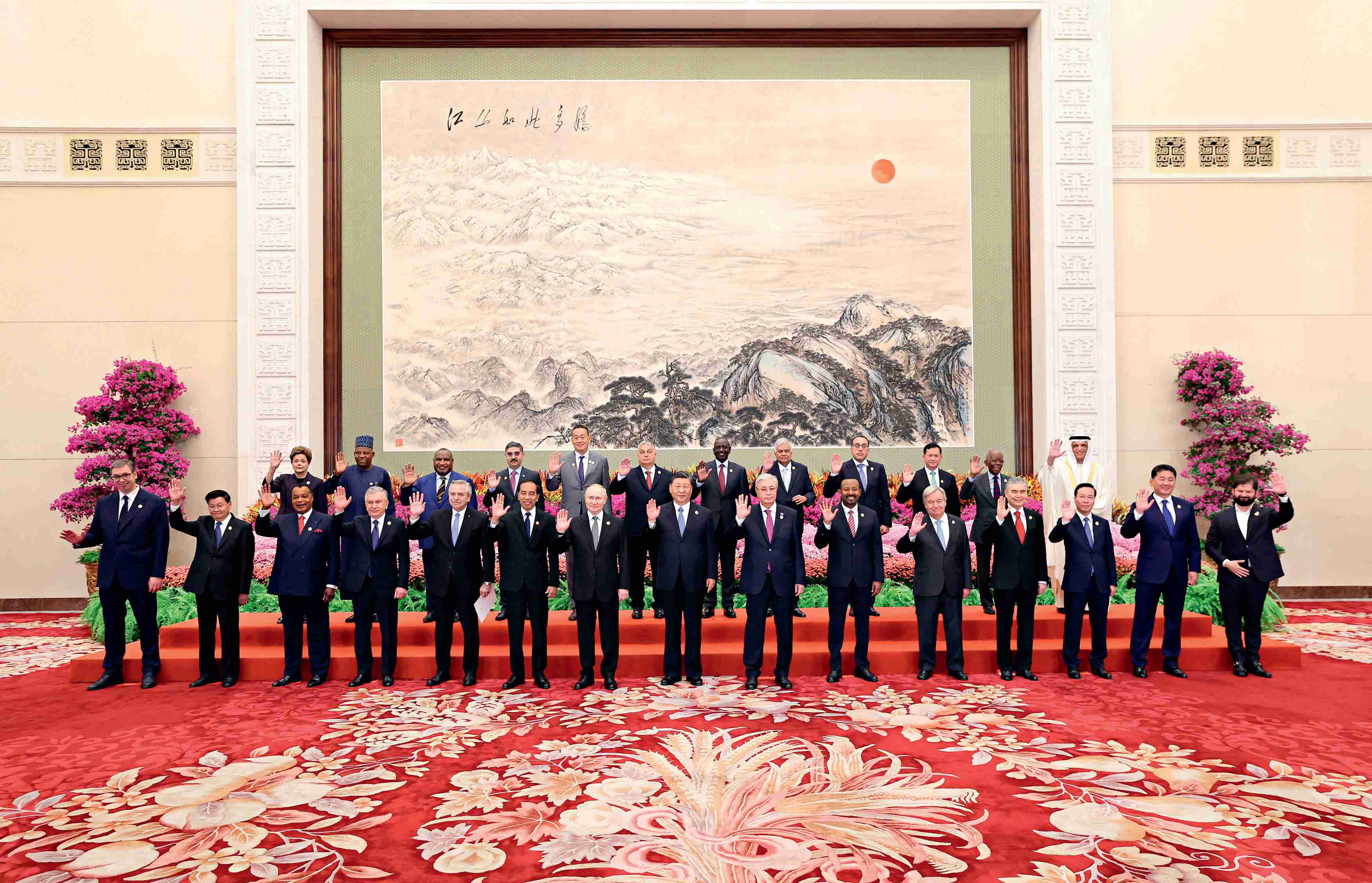

2023年10月18日,習近平同出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇的外國國家元首、政府首腦和國際組織負責人等國際貴賓集體合影。

2023年10月18日,習近平同出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇的外國國家元首、政府首腦和國際組織負責人等國際貴賓集體合影。 以上海合作組織為例,多年來,習近平高度重視上合組織,從商簽《上合組織貿易便利化協定》到推動成員國元首發表關于維護國際能源安全、應對氣候變化等重磅聲明,各國戰略對接不斷推進,上合組織已成為共建“一帶一路”的重要平臺。此外,現有聯委會、混委會、協委會等雙邊合作機制,中國—東盟“10+1”、亞太經合組織、亞歐會議、亞洲合作對話、中阿合作論壇等現有多邊合作機制,以及中國—東盟博覽會、“一帶一路”國際合作高峰論壇等相關國際展會,都將加強國家之間的溝通,推動更多國家和地區參與共建“一帶一路”。

——聚焦“一帶一路”建設的五大方向和“六廊六路多國多港”的主體框架,打通關鍵通道、關鍵節點。

沿著習近平總書記指引的方向,2017年5月10日,首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇召開前夕,推進“一帶一路”建設工作領導小組辦公室發布《共建“一帶一路”:理念、實踐與中國的貢獻》。文件明確了“一帶一路”的五大方向,并提出新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國—中亞—西亞、中國—中南半島、中巴和孟中印緬六大國際經濟合作走廊,鐵路、公路、航運、航空、管道和空間綜合信息網絡這六大通路,一批先期合作國家以及若干保障海上運輸大通道安全暢通的合作港口。

絲路通,百業興。2019年4月26日,第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式上,習近平表示:在各方共同努力下,“六廊六路多國多港”的互聯互通架構基本形成,一大批合作項目落地生根,首屆高峰論壇的各項成果順利落地,150多個國家和國際組織同中國簽署共建“一帶一路”合作協議。

聚焦重點,精雕細琢

在習近平總書記的指導下,共建“一帶一路”用5年完成總體布局,繪就了一幅“大寫意”,此后開始聚焦重點、精雕細琢,向共同繪制好精進細膩的“工筆畫”階段邁進。

在共建內容上,共建“一帶一路”從基礎設施的“硬聯通”,升級至“硬聯通”“軟聯通”“心聯通”齊頭并進。2021年11月19日,習近平總書記在出席第三次“一帶一路”建設座談會時強調,把基礎設施“硬聯通”作為重要方向,把規則標準“軟聯通”作為重要支撐,把同共建國家人民“心聯通”作為重要基礎,推動共建“一帶一路”高質量發展。由商品、要素流動型開放轉變為規則、制度型開放是“軟聯通”的關鍵。中國積極申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》(CPTPP)和《數字經濟伙伴關系協定》(DEPA),通過高水平開放帶動高質量發展。

從共建領域來看,共建“一帶一路”正由農業、加工制造等傳統領域轉向綠色經濟、數字經濟、跨境電子商務等新經濟領域。自2016年習近平提出“攜手打造‘綠色絲綢之路’”以來,綠色“一帶一路”的建設項目覆蓋基礎設施互聯互通、能源和教育等多個重點領域。如國家能源集團在南非開發的德阿風電場,在滿足南非當地30萬戶居民用電需求的同時,每年可減少碳排放近62萬噸。

2023年8月10日,南非,當地工作人員在德阿風電項目變電站查看設備。

2023年8月10日,南非,當地工作人員在德阿風電項目變電站查看設備。

2023年5月9日,鄭州,馬來西亞客商(左)在第七屆全球跨境電子商務大會展覽展示活動中直播帶貨。

自2017年習近平主席首次提出建設“數字絲綢之路”以來,中國牽頭制定了《跨境電商標準框架》等國際標準;華為、中興和中國移動等多個企業在贊比亞、埃及等國家合作建設了5G網絡;基于北斗高精度的中國—東盟跨境地質災害監測系統已在多個東盟國家進行示范應用;2022年中國國際服務貿易交易會上,瑞士、布隆迪、斯里蘭卡等國均表示將搭建本土化的跨境電商平臺……伴隨著“一帶一路”建設的高質量發展,“一帶一路”成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平臺。截至2023年6月底,中國與150多個國家、30多個國際組織簽署了230多份共建“一帶一路”合作文件。

不久前,中國國際發展知識中心發布《全球發展報告2023》。報告指出,“一帶一路”倡議提出十年來,拉動近萬億美元投資規模,形成3000多個合作項目,幫助近4000萬人擺脫貧困。

回首2017年5月15日,習近平在首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇圓桌峰會上致辭:“在‘一帶一路’建設國際合作框架內,各方秉持共商、共建、共享原則,攜手應對世界經濟面臨的挑戰,開創發展新機遇,謀求發展新動力,拓展發展新空間,實現優勢互補、互利共贏,不斷朝著人類命運共同體方向邁進。這是我提出這一倡議的初衷,也是希望通過這一倡議實現的最高目標。”

王義桅認為,“一帶一路”實踐人類命運共同體目標的路徑有三條,“一是歷史維度,消除西方殖民主義流毒,幫助非洲等地區脫貧致富、命運自主;二是現實維度,消除以西方為中心的海洋型全球化造成的貧富差距,打造開放、包容、平衡、普惠、共贏的新型全球化;三是未來維度,助推后發國家實現彎道超車,實現地區一體化的全球互聯互通,引領共商、共建、共享的新型全球治理”。

一次次重要講話、一步步深入推進、一個個實踐項目……從思考到謀劃,從要求到部署,從“大寫意”到“工筆畫”,習近平總書記對“一帶一路”倡議的思考不斷深入,構想逐漸變為現實。時間和實踐只會更加證明,中國愿同國際合作伙伴共建“一帶一路”,并將其建設成為和平之路、繁榮之路、開放之路、綠色之路、創新之路、文明之路。