“吸金”的辣條也面臨著考驗。

吃貨們又貢獻了一個IPO。15日,“網紅辣條”衛龍敲鐘上市。

20多年前,來自湖南的小鎮青年劉衛平帶著家鄉手藝外出闖蕩,成立衛龍。后來,衛龍辣條變成學校小賣部5毛錢一包的童年回憶。

如今,衛龍從小賣部走進了港交所,成為“辣條第一股”。

· 衛龍15日于港交所上市。

劉衛平圓了上市夢,但或許有些意難平。

2021年3月,衛龍Pre-IPO融資后的整體估值超過600億元。而15日收盤,衛龍總市值為236億港元(約合211.65億元人民幣),較去年估值縮水了六成。

過去一年半,衛龍三次遞表沖擊IPO,兩次失效,今年6月通過聆訊后,又一度銷聲匿跡。直到11月,衛龍更新了資料,就把自己送上了熱搜。

但不是因為什么好消息——衛龍最新招股書顯示,今年上半年,公司利潤由盈轉虧,虧損2.61億元。網上由此引發“辣條賣不動了”等一系列討論。

如今衛龍又迎來“打折”上市,劉衛平該作何感想?

手藝是跟媽媽學的

雖然衛龍的高調營銷近年頻頻出圈,但劉衛平是個低調的人,在網上甚至搜索不到過多的公開照片。

要說他的發家故事,就不得不談到他的家鄉。

1978年,劉衛平出生于湖南省岳陽市平江縣。平江縣雖然坐落于小山坳中,但有著悠久的醬干豆制品制作歷史。

據《平江縣志》記載,早在300多年前,平江醬干就被清朝列為宮廷貢品。因此,當地幾乎人人精通醬干制作的手法。

劉衛平小時候跟著媽媽學了不少手藝,也吃了不少苦。

除了學習大豆的篩選、浸泡、醬干鹵制等工序,他還經常挑著扁擔,走十幾里的山路,把家里生產的醬干,背到公路邊吆喝售賣。

高中畢業后,他隨著打工浪潮南下。在廣東打工時,他看到幾千人的工廠被管理得井井有條,機器生產效率很高,被激發出創業的想法。

1998年,一場天災來了,平江縣遭受巨大的洪澇災害。原本作為醬干制作原材料的大豆,從7毛多錢一斤,瞬間漲到1.5元,醬干行業陷入危機。

當地作坊的師傅們為應對大豆價格的暴漲,想到用平價材料來代替。于是,面粉、面筋成了全新的原材料,被做成一款條狀物售賣——味道與醬干類似,辣中帶甜,價格便宜。這便是辣條的雛形。

劉衛平在那時看到了商機。

平江縣并不盛產小麥,當時許多生產醬干的作坊都轉向嘗試辣條制作,原材料很快供不應求。

劉衛平的性格里有湖南人的豪爽勁兒。他當機立斷地想到,必須走出湖南,到小麥多的地方去。

· 劉衛平。

很多老鄉同行在同一時間趕往西安和洛陽,劉衛平卻認為這兩個地方離主干線太遠,盯上了河南漯河。

1999年,年僅21歲的劉衛平,兜里揣著在廣州打工的少量積蓄,前往漯河考察,幾天后就讓弟弟帶人一同北上,開啟了創業之路。

彼時,漯河只有一家知名企業——雙匯,劉衛平卻堅信自己能做出名堂。事實證明,他的“賭博”式選址成功了。

最開始,劉衛平從小作坊做起。他首先將從老家帶來的原材料豆皮,與母親親傳的醬干手藝相結合,開發出一款“微甜、微辣、清爽、回味足”的食品。

一次,劉衛平在吃牛筋面時,覺得味道很好,受到啟發,就找到了生產牛筋面的簡易膨化機。他讓店主改進模具后,利用新的機器,在牛筋面的基礎上添加了焦糖和辣椒面,生產出了日后的辣條主打產品。

弟弟劉福平也一路跟著他打拼。就這樣堅持了3年,直到2002年,劉衛平不再滿足于現狀,用這幾年攢下的錢,進行了設備改良,開始批量生產,與同期的小作坊相比,產量大幅上升。

2003年,因為崇拜偶像成龍,劉衛平便將品牌取名為“衛龍”,正式注冊了“衛龍Weilong”商標。

搶占市場之后

劉衛平一步步摸索出衛龍的品牌定位,也一步步變成一個熟練的商人。

當時衛龍辣條在年輕群體、中小學生中十分受歡迎。劉衛平專門安排團隊,在放學時間守在校門口,讓學生免費品嘗不同口味的辣條,逐漸讓他們記住了“衛龍”的名字。

· 衛龍產品(資料圖)。

為了讓辣條更容易裝在兜里,他讓工廠師傅將原本長12厘米的外包裝,改小一圈,又將原本簡易的透明包裝改為鋁箔、鋁膜包裝,使產品外包裝煥然一新。

劉衛平一直很重視營銷。不過在當時,他的手段主要是線下的“地推”。

他的目標首先是漯河當地的群眾,不僅雇傭了大批農民進行地推,在小區、超市、學校等地張掛衛龍辣條的海報、分發廣告,還開展講座、寫小軟文等,給大家普及辣條的知識。

“群眾路線”奏了效,衛龍的名號逐漸打響,辣條開始向全省乃至全國范圍售賣。

2004年,在劉衛平的努力下,漯河平平食品有限公司成立,成為全國首家成立公司的辣條企業,其主打產品就是“衛龍辣條”。

賺到了錢,劉衛平沒有急于擴張,而是投入大筆資金改造生產車間。同年,他一次性投入幾百萬,從歐洲買到一條生產線,并把包裝機從半自動變為全自動。

短短幾年時間,衛龍就在河南多地建立了休閑食品工廠和基地,并向全國進軍。隨后,衛龍逐漸成為中國辣味休閑食品市場中的龍頭品牌。

問題也隨之浮現。多年發展中,衛龍始終難以擺脫的行業困境,集中在食品安全問題上。

2005年,央視曝光了湖南一家生產辣條的地下黑作坊,衛生環境極其惡劣。此外,還有報道稱一些辣條添加違禁成分。

新聞一出,負面影響迅速席卷整個行業。此后許多年,辣條都被扣上“垃圾食品”的帽子。

風波中,衛龍辣條作為行業領頭羊,始終飽受爭議。

2015年,衛龍旗下的親嘴燒、大面筋以不合格產品冒充合格產品,受到漯河質監局的處罰。2019年,辣條行業亂象再遭央視“3·15晚會”曝光。

為擺脫“垃圾食品”的標簽,近幾年,劉衛平又著重發力營銷,利用潮流時尚元素,希望改變衛龍此前的“低端”形象。

· 衛龍在包裝上進行重新設計(資料圖)。

不過,在盤古智庫高級研究員江瀚看來:“衛龍面臨著長期低端食品和垃圾食品的刻板印象。雖然衛龍做了大量的營銷工作,也將自己定義為年輕人喜歡的休閑食品,但是這樣的刻板印象并不是很容易消除。”

在轉型途中,衛龍也曾沒把握好“度”,從而引來麻煩。今年3月,衛龍辣條被曝外包裝上印著低俗營銷的字眼,涉嫌打色情擦邊球,引相關部門介入調查。

“吸金”辣條的考驗

不可否認的是,小小一根辣條的確“吸金”。

曾經的“湘伢子”劉衛平已經搖身一變成身家百億的富豪。在《2022胡潤百富榜》排行榜中,劉衛平以220億元身家登251位。去年,劉衛平以280億元排第223位。

“吸金”也體驗在賬面數據上。據衛龍更新的招股書顯示,其2019年至2021年以及2022年上半年,分別實現營收33.85億元、41.2億元、48億元和22.61億元。

但是,在利潤方面,衛龍今年上半年卻虧損了2.61億元,也引發市場強烈關注。

對此,衛龍在招股書中解釋稱,這主要是受到此前股票發行的影響。

而據招股書顯示,衛龍的銷量的確在走下坡路。

衛龍調味面制品業務今年上半年的銷量為8.16萬噸,比上年同期少賣13081噸,銷量下滑幅度高達13.82%。這是過去五年來,這一業務首次出現銷量下滑的情況。

值得關注的是,2022年1月至4月,衛龍曾兩度對產品提價。

同比去年上半年,衛龍調味面制品、蔬菜制品、豆制品及其他產品每公斤均價分別上漲了1.6元、2元和4.7元,漲價幅度接近過去三年漲幅的總和。

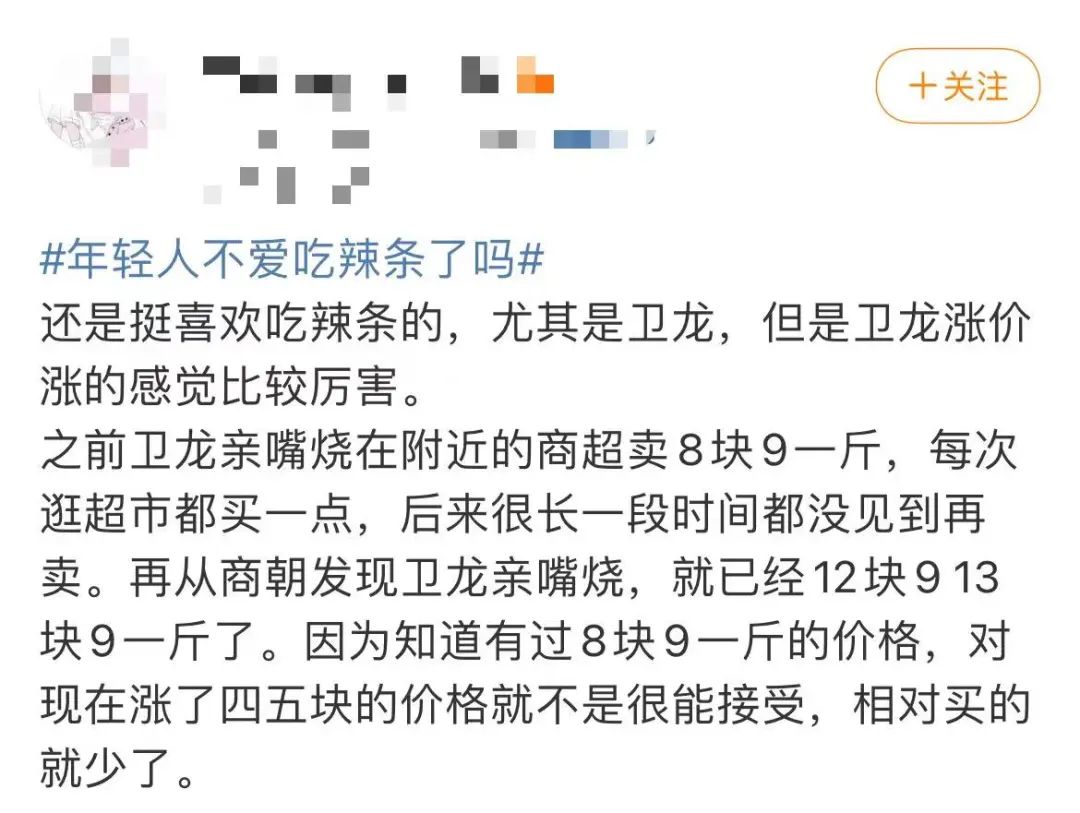

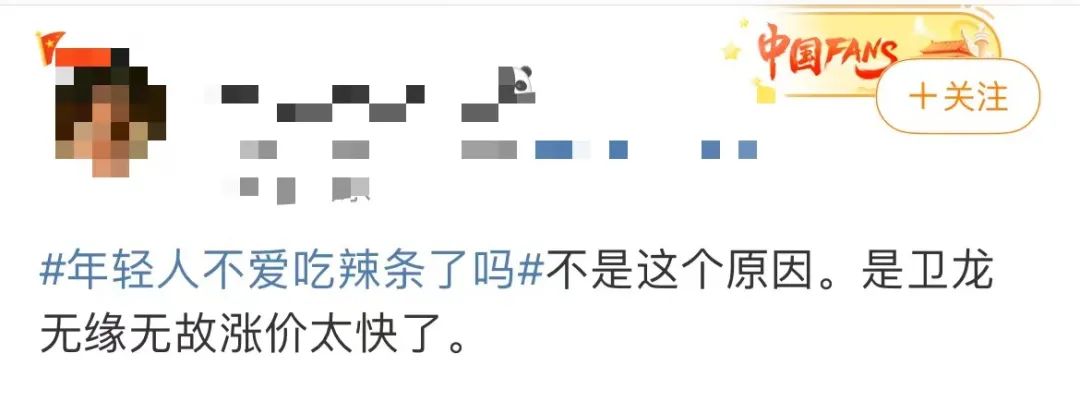

對于漲價一事,不少網友看起來并不買賬。

· 網友評價截圖。

衛龍也承認:“我們因在2022年上半年對主要產品類別采用新包裝、生產工藝、配方或規格進行最新產品升級而做出價格調整,致使我們的客戶需要一定時間適應該價格調整,所以銷量受到了暫時的影響。”

由于調味面制品近幾年占到衛龍主營業務收入的六成,因此,辣條賣不好,衛龍的整體業績也會跟著波動。

衛龍的上市之路一波三折,亦有市場聲音認為,以辣條為主營業務的衛龍估值泡沫過大。

“衛龍的核心產品還是辣條,產品的結構還不夠豐富完善。從辣條產品的市占率來說,衛龍的行業地位沒有問題。但辣條在主營業務中占比過高,就存在可持續性發展的風險,影響公司利潤空間。衛龍需要增添新品類來完善矩陣,開辟高端化、健康化零食產品布局。”中國食品產業分析師朱丹蓬告訴《環球人物》記者。

江瀚也認同這一說法。在競爭越來越激烈的辣條賽道上,他認為,當前的消費者越來越追求垂直化、多元化和個性化的產品,尤其是對健康的追求越來越明顯。

“在這樣的大背景之下,高油高鹽的衛龍辣條已經難以滿足消費者的市場需要。雖然在招股書中,衛龍已規劃將上市所得融資用于研發低糖低鹽低油的產品,但是從目前的角度來看,衛龍這些產品的市場優勢依然不足。”江瀚說。

無論如何,劉衛平已經帶衛龍走上了新的臺階,成功上市,也注定迎來更多考驗。

但可以確定的是,衛龍立足的核心,依然是一代又一代將其視作美好記憶的消費者。如何真正守好消費者的心,對衛龍來說是個挑戰。(作者:付玉梅 王喆寧)

總監制: 呂 鴻

監 制: 張建魁

主 編: 許陳靜

編 審: 蘇 睿

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧劉衛平