2024年1月16日,唐堯(右)與馬騁怡在北京接受本刊專訪。(本刊記者 侯欣穎 / 攝)

一年多前的一個深夜,馬騁怡在電腦文檔的末尾寫下“劇終”二字,拍下屏幕畫面發(fā)給唐堯。以往這時唐堯已經(jīng)睡了,但這次幾乎是瞬時回復(fù),發(fā)來一個“擊掌”的表情,馬騁怡也回之“慶祝”表情。成日與文字打交道的兩人沒說一個字,以這種方式結(jié)束了長達7年的創(chuàng)作——這是《大江大河》三部曲的最后一頁劇本。

7年時間,150多萬字,3部引發(fā)各界熱議的作品,馬騁怡用一個畫面形容完成工作時的感受。“我和唐老師都是足球迷。2021—2022意甲賽季,AC米蘭時隔11年再度奪冠,攝影機記錄下所有人的歡呼,這時一個小孩突然闖入鏡頭,三四歲的樣子,躺在草地上,閉著眼睛什么表情都沒有,狀態(tài)卻像他也走了很長的路,如釋重負(fù)。”她對《環(huán)球人物》記者說,“我覺得自己也像那個躺在草地上的孩子。”

身為《大江大河》三部曲最主要的編劇,唐堯的感受更多一份釋然。“好像在和3個認(rèn)識了很久的朋友道別。”宋運輝、雷東寶、楊巡,3位主人公的故事是整部劇的3條主線,分別對應(yīng)著上世紀(jì)70年代末至新世紀(jì)前夕,改革開放30年浪潮里的三大領(lǐng)域發(fā)展:國營經(jīng)濟、集體經(jīng)濟和個體經(jīng)濟。寫他們的故事,不僅是在寫時代中的人,也是在寫由人串起的時代。

2018年,《大江大河》播出,叫好又叫座,成為現(xiàn)象級作品,唐堯也因此獲得第二十五屆白玉蘭獎最佳編劇(改編)獎。7年下來,他幾乎所有創(chuàng)作工作都圍繞著《大江大河》。而作為“編劇新人”,馬騁怡的處女作就是和唐堯一起寫的三部曲,耗時長、產(chǎn)量低,連父母都忍不住偷偷問她:“需要給你打點生活費嗎?”

在許多人眼中,唐堯和馬騁怡是充滿理想主義的編劇。但在他們看來,恰恰要有理想主義,才可能寫好現(xiàn)實主義作品。要寫真實的生活,就必須走很多很多路,了解很多很多人,忍受很長很長的孤獨。

宋運輝第一次當(dāng)了“逃兵”

作為三部曲的終章,《大江大河之歲月如歌》呈現(xiàn)了3位主人公在“鄧小平南方談話”后跌宕起伏的蛻變之路:宋運輝早已通過高考完成逆襲,進入國營化工企業(yè)成為技術(shù)骨干,在集團改革中沉浮,來到地方農(nóng)藥廠重啟事業(yè);雷東寶帶領(lǐng)小雷家村完成集體經(jīng)濟的崛起,又遇到鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的十字路口;楊巡則是從個體戶到萬元戶,見證了個體經(jīng)濟壯大路上的風(fēng)風(fēng)雨雨。與前兩部相比,《大江大河》第三部不僅描寫人物成長,更聚焦了中國經(jīng)濟市場化的重要階段。

為了同時展現(xiàn)宏觀層面與人物層面的故事,唐堯和馬騁怡在劇本創(chuàng)作之前就進行了大量專家采訪:經(jīng)濟、社會、歷史、政治,希望能從各個角度了解上世紀(jì)90年代的中國。劇中許多橋段和細(xì)節(jié),都是在采訪中得到的靈感。

“與專家對話,一方面是要聽他展開詳述的內(nèi)容,全面了解當(dāng)時的社會環(huán)境,另一方面也要思考他們沒有展開的部分,或者說不那么容易給出解答的社會現(xiàn)象。”馬騁怡印象最深的,還是專家們關(guān)于國企改革的闡述,“他們都會提到國企改制是必然,緊接著提到下崗潮是必然,但為什么這是必然,答案多樣、復(fù)雜。”她和唐堯由此意識到,這里面一定有許多故事可以挖掘。

為了挖掘這些故事,兩位編劇開啟了5個月的實地調(diào)研:福建、浙江、江蘇、山東……沿著東部海岸線一路向北,他們經(jīng)歷了一場時間之旅。在原本的劇本設(shè)定中,宋運輝來到農(nóng)藥廠后就經(jīng)歷了村民農(nóng)藥中毒、農(nóng)藥廠深陷漩渦的故事。唐堯和馬騁怡決定前往各地農(nóng)藥廠調(diào)研。

一開始,他們接觸到的工廠都非常現(xiàn)代化。“農(nóng)藥行業(yè)這些年更新特別快,絕大多數(shù)廠都已經(jīng)全自動生產(chǎn)。”唐堯說。他們根據(jù)這些調(diào)研寫出了前五集,但總覺得不太對勁。吃工作餐時,兩人悶聲吃飯,誰也不說話。大約吃了40分鐘,唐堯打破僵局:“我覺得還能使使勁。”馬騁怡立馬回復(fù):“沒有現(xiàn)場感。”

“我們現(xiàn)在看到的廠子都干干凈凈了,但上世紀(jì)90年代的農(nóng)藥廠不是這樣的。”唐堯說,“車間工人的工作是什么狀態(tài)?車間溫度是多少?機器運作的分貝是多少?我們都不知道。”

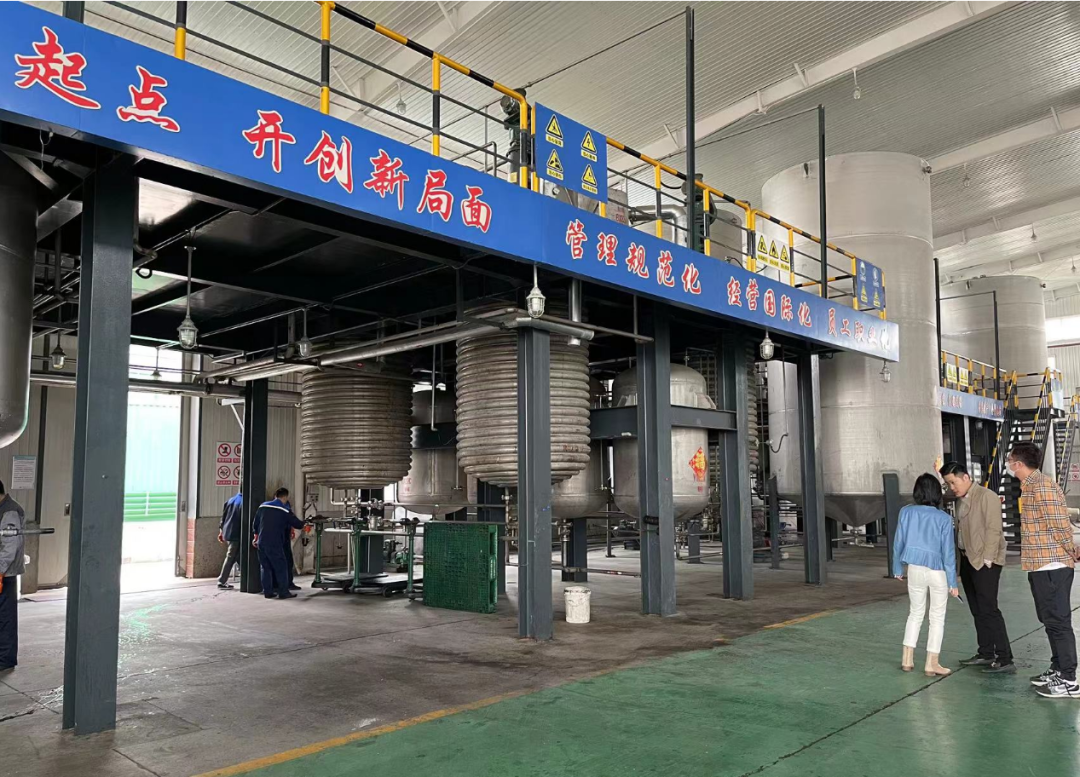

他們又開始動用所有關(guān)系,尋找90年代運作至今的農(nóng)藥廠,最終找到一家。在那家遠(yuǎn)離市區(qū)的農(nóng)藥廠,唐堯和馬騁怡第一次見到上世紀(jì)的生產(chǎn)設(shè)備,從調(diào)工單到派料單,從領(lǐng)料、生產(chǎn)到貼牌、出廠,徹底了解當(dāng)年工廠的運作。

唐堯?qū)S里一位老工人記憶猶新。“他在廠子里干了三四十年,但文化程度和個人能力只能承載一份簡單的工作——攪拌化料。”唐堯說,“我跟他說現(xiàn)在都全自動了,五六十歲的老爺子當(dāng)場就急了,直接在我面前展示一個人如何把30公斤的料桶搬上去,如何攪拌,如何回桶,一個人把所有活兒都干了,生怕我們得出一個結(jié)論,這個工序不需要他了。”

唐堯立馬聯(lián)想到“下崗潮”時期的人物狀態(tài),這位老工人由此成為他撰寫角色的原型,即劇中不得不面臨末位淘汰的姚寶林,一個生活窘困卻依然一心為廠、為集體著想的老化工人。

唐堯至今難忘從這家化工廠回到縣城的心境,“就好像一個時光黑洞,陳舊的小廠像是被扔在了世界邊緣,仿佛與世隔絕”。這種感覺,就是上世紀(jì)90年代許多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、工人面臨的困境:經(jīng)濟飛速發(fā)展,世界瞬息萬變,原有的生產(chǎn)模式早已不能適應(yīng)全球化的時代。

或許是時光黑洞的感觸太過強烈,唐堯在后來創(chuàng)作中讓一向正直不屈的宋運輝第一次萌生退意。“劇中,當(dāng)他有機會可以離開偏遠(yuǎn)的農(nóng)藥小廠時,猶豫了,妥協(xié)了,決定離開了。”唐堯說,“因為當(dāng)我回到縣城時,第一感受就是真的不想被時代的滾滾洪流拋諸腦后。”

過剩、陣痛、希望

7年堅持一個故事絕非易事。“坐在電腦前,一定是會靈感枯竭的。”唐堯說,“但每次下生活去了解,又總能重新找到創(chuàng)作的動力。”

在江蘇徐州的農(nóng)藥廠,他們聽老廠長講自己為保住工廠一路奔波的故事,“在為工廠艱難求生的過程中,差旅用光買不起回廠的長途車票,只能深夜從市區(qū)走回鄉(xiāng)村,幾十里地走得僵硬了雙腿,磨薄了鞋底,看見工廠大門時,天都亮了”。于是,就有了宋運輝離開農(nóng)藥廠后得知工廠即將被摘牌,跳下火車沿著鐵軌一路走回去的橋段。在揚農(nóng)化工,他們了解到傳統(tǒng)化工企業(yè)憑一個研發(fā)力挽狂瀾的故事,就有了宋運輝帶領(lǐng)農(nóng)藥廠起死回生的逆襲。

宋運輝之外,雷東寶和楊巡的故事同樣建立在豐富的實地調(diào)研上。為研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展歷程,唐堯和馬騁怡對比研究多個樣本。“在上世紀(jì)80年代,蘇南模式和浙江模式都曾聞名全國,其中以華西村和溫州商人最為典型。但之后兩種模式的發(fā)展勢頭、走向大相徑庭,這背后的原因值得探究。”馬騁怡說,“我們由此深挖,完善了雷東寶和楊巡的兩條故事線。”

雷東寶的故事是典型的蘇南模式。他帶領(lǐng)小雷家村通過集體經(jīng)濟脫貧致富,也經(jīng)歷鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)轉(zhuǎn)型的陣痛;楊巡則是鮮明的浙江民營企業(yè)家,從小商品做起,辦批發(fā)市場實現(xiàn)資本積累,也在叢生的誘惑中尋找到人性的真與善。

唐堯用3個詞形容該劇所描述的時代:過剩、陣痛和希望。“上世紀(jì)90年代,我國經(jīng)濟一下子從原來的短缺進入過剩,從賣方市場變?yōu)橘I方市場,許多矛盾浮出水面。因此也帶來了社會轉(zhuǎn)型的陣痛:下崗潮、倒閉潮、收購潮……”唐堯認(rèn)為,盡管是主旋律作品,也不該回避這些真實發(fā)生的歷史問題,觀眾才能看到真實的時代畫卷。

“雖然是主旋律創(chuàng)作,但我們從不刻意塑造英雄。7年來,我們最大的感觸就是生活里沒有那么多英雄,但也從來不乏英雄。英雄就是和你我一樣的普通人,他們也有弱點,但在困難面前會迸發(fā)出自己都料想不到的善與力。”馬騁怡說。

在她的專家名單里,有一位某大型化工國企的退休女高管。每次馬騁怡向她詢問專業(yè)知識,對方總是秒回。可有一次,馬騁怡等了一天一夜才等到回復(fù)。對方翌日凌晨打來電話,嗓子都啞了——原來是她之前工作的工廠發(fā)生了泄漏,她一直在現(xiàn)場協(xié)助處理。“您不是已經(jīng)退休了嗎?”馬騁怡疑惑地問她。

“出事故了,聽到警報第一時間就是趕去廠里看看。你要來現(xiàn)場,會看見往外走的是要疏散的居民,往里走的一定是在化工廠工作過的工人。”

那個瞬間的化工人根本不會想到責(zé)任、義務(wù)、使命,那是一種本能。這種本能也成為《大江大河》中最感人的片段。不論是金州化工廠發(fā)生事故,還是彭陽農(nóng)藥廠遭遇冤案,每位化工人都選擇奔赴一線 ,冒生命危險搶救國家資產(chǎn)。

如馬騁怡所言:“這就是希望。”

兩個30歲改行的編劇

唐堯仍記得7年前創(chuàng)作《大江大河》劇本時,第一次造訪金山石化的情景。那時,他為了確認(rèn)劇中一個化工廠跑冒滴漏的情節(jié),來到一線向管理者和生產(chǎn)者取經(jīng)。高聳的塔罐釜泵,直徑驚人的管網(wǎng),還有專業(yè)的化工人,都給唐堯留下深刻印象,也由此奠定了《大江大河》之后的創(chuàng)作方向——從生活中來,到生活中去。

“現(xiàn)實主義創(chuàng)作最費心的就是這些,你必須要親眼驗證,親身了解,才可能寫出令人信服的作品。”唐堯說。

7年調(diào)研,在外人看來得不償失,但唐堯和馬騁怡甘之如飴,最主要的原因,就是他們都曾孤注一擲地投入編劇這份工作。唐堯是上海戲劇學(xué)院科班出身,畢業(yè)后曾在香港劇組工作。那是港資在影視圈無比強勢的時期,他發(fā)現(xiàn)編劇成了導(dǎo)演的工具人,便轉(zhuǎn)行去做電視節(jié)目。在電視臺,他每天朝九晚五,體會到真正的人生百態(tài)。后來電視臺改制,年過三十的他終于下定決心重歸影視創(chuàng)作,因緣際會下來到名導(dǎo)張黎的團隊,寫出了劇集《圣天門口》。

馬騁怡的轉(zhuǎn)行同樣曲折。從北京大學(xué)研究生畢業(yè)后,她相繼做過大型影視公司的策劃、制片、高管,“算是在那條路徑上走得還比較順吧”。8年前,她因一部都市劇與唐堯合作,寫作才華被唐堯發(fā)現(xiàn)。唐堯鼓勵她: “做編劇或許會比你現(xiàn)在苦,但也會有不一樣的人生潛能釋放出來,而你有這個能量。”

一年后,唐堯邀請馬騁怡加入《大江大河》的編劇創(chuàng)作,開啟了漫長的調(diào)研、創(chuàng)作之旅。

《大江大河》殺青3次,慶功、宣傳多次,唐堯只出席過一次,馬騁怡一次也沒去。他們堅信編劇應(yīng)該藏在幕后,如此才能真正地深入生活。一次,二人去地方調(diào)研,有大學(xué)生翹課奔波幾天去找他們,只為了當(dāng)面問出:“你們?yōu)槭裁匆阉芜\萍寫死?” 這讓兩人既感動又好笑,也由此更加謹(jǐn)慎。

對他們來說,編劇就是這樣一份工作——越是隱于塵埃,越能體會現(xiàn)實;越是體會現(xiàn)實,越能寫就經(jīng)典。

責(zé)任編輯:

責(zé)任編輯: