今天(24日)上午,2023年度國家最高科學技術獎揭曉,武漢大學李德仁院士榮獲2023年度國家最高科學技術獎。

01

學成后毅然選擇回國

“科學沒有國界,科學家是有國界的”

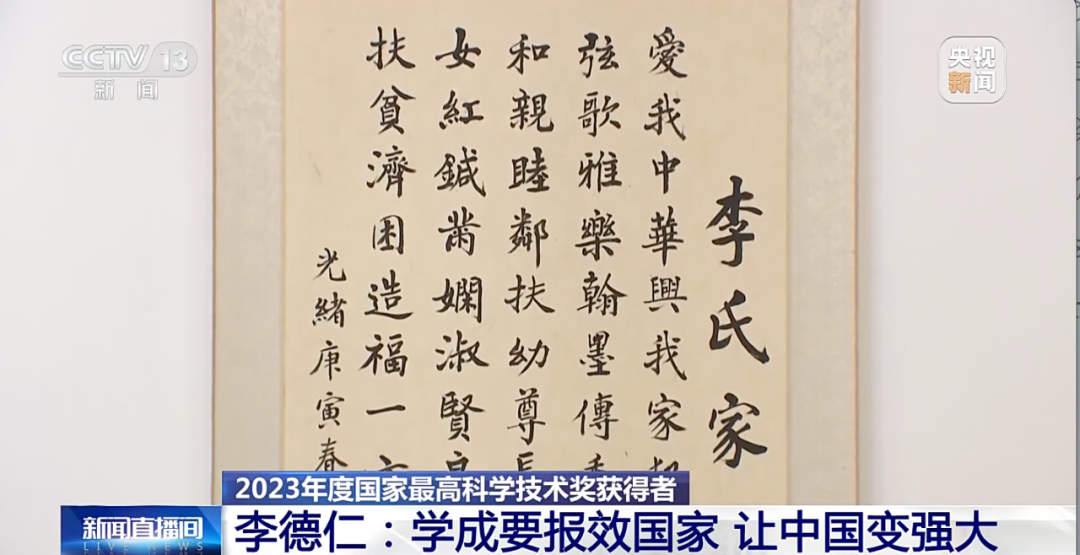

在李德仁院士家中,記者見到了這幅80字的李氏家訓,李院士說,這是他曾祖父留給李氏后人的訓誡。從他小時候起,這則家訓就一直教誨著他和家人,特別是“愛我中華 興我家邦”8個字為他的科學人生指明了方向。

李德仁:從小就是這樣講的,人民養育了我們,要做研究,應當為中國人做研究,為國家做研究,學成要報效國家,讓中國強大。

科技興則民族興、科技強則國家強。李德仁院士說,中國要想在國際上站穩腳跟,必須大力發展科學技術。1957年,高中畢業的李德仁被錄取到我國第一所專門培養測繪高級專業人才的大學——武漢測繪學院,從那時起,科技興國的理想就在這位年輕人的心中深深扎下了根。

李德仁表示,他當時想要建設祖國、強大祖國,做建設祖國的生力軍。

新中國成立初期,各項科學事業仍處于起步階段。李德仁心懷學成報效祖國、讓中國變強大的信念不斷學習新知識,探索科學的未知領域。大學期間,他幾乎看遍了圖書館中所有的測繪學專業文獻,為之后的科學研究打下了深厚的理論基礎。

1978年,國家恢復研究生招生,李德仁如愿成為了我國航空攝影測量與遙感專家王之卓院士的學生,并于1982年前往聯邦德國深造。留學期間,李德仁僅用兩年時間就完成了博士論文,他創立的誤差可區分性理論解決了測量學的百年難題,并獲得了斯圖加特大學歷史上最高的論文得分,至今無人超越。

隨著李德仁在學術界的名聲逐漸顯露,多家國外科研機構向他伸出了“橄欖枝”。在極為優厚的待遇面前,李德仁毅然選擇了回到祖國,用學到的知識回報養育自己的這片土地。“中國人要為自己的國家干活。科學沒有國界,科學家是有國界的。中國科學家為中國服務好,理所當然。 ”

02

帶領中國遙感地面系統逐漸強大

“讓更多人享受中國衛星帶來的服務”

2010年,經國務院批準,高分辨率對地觀測系統重大專項全面啟動實施。李德仁作為高分專項專家委員會副主任和專項副總師,領導參與了該專項的頂層設計,并帶領團隊開展了高精度數據處理技術攻關,經過10年建設,實現了我國遙感衛星系統的自主可控。

從2013年4月首顆“高分一號”衛星發射成功到今天,高分專項已成功發射14顆衛星,每顆都具備獨特的觀測能力,涵蓋了光學、雷達、紅外、高光譜等多種技術類型,拉動了新一代國家空間基礎設施的建設,也為我國航天產業的蓬勃發展做好了技術和人才儲備。

李德仁表示,做了10年,他們把中國的光學遙感的分辨率提高到0.5米。“滿足了國家國防建設、經濟建設和大眾老百姓的需要,也支撐了聯合國可持續發展目標的實現。”

李院士說,遙感衛星通俗地講就是給衛星裝上了看地球的眼睛,它可以從太空看地球表面的任何地方,看得越清晰,獲得的可用信息就越多。遙感技術的用途十分廣泛,從城市規劃、農業管理、氣象預警、災害監測到國防建設等領域,無不與遙感技術息息相關。

近年來,李德仁帶領團隊積極開展通信、導航、遙感一體化天基信息實時服務系統關鍵技術攻關,并同步啟動了珞珈系列科學試驗衛星工程,目前已經研制發射了四顆珞珈系列衛星。經過這些年的不懈努力,中國遙感衛星看地球更清晰了。

李德仁說,他和科研團隊計劃在未來打造一個擁有252顆衛星的“東方慧眼”智能遙感“星座”,希望到2030年,讓全球更多的人享受中國衛星帶來的優質服務。

這個“星座”由四種衛星組成,跟通信衛星、導航衛星連在一起,可用于農業、交通、采礦、海運、智慧城市、智慧農村等,構成一個對地觀測網。“建成這樣的一個快、準、靈的地球觀測網絡,為整個國家的強大,為人類社會的可持續發展,作出中國人的貢獻。”

(總臺央視記者/帥俊全 褚爾嘉 王帥 )

責任編輯:邱小宸

責任編輯:邱小宸李德仁,2023年度國家最高科學技術獎