書寫新中國75周年的壯闊史詩,可以有許多個維度。這一次,我們選擇日歷上一個特殊的維度:10月1日是中華人民共和國成立75周年的日子,10月16日是中國第一顆原子彈爆炸成功60周年的日子。

如今,我們可以在相隔僅僅15天的時間里,歡慶這兩個重要的日子。但在共和國的歷史上,先輩們用了整整15年,才實現了從開國到擁有國之重器的跨越。

站在百年未有之大變局加速演進、世界進入新的動蕩變革期的今天,回望過去,我們完全可以體會到:那是何等艱辛不易的15年,又是何等熱血沸騰的15年。新中國能夠在錯綜復雜的國際環境中牢牢站穩腳跟,“兩彈一星”的成功功不可沒。

如果上世紀60年代以來,中國沒有原子彈、氫彈,沒有發射衛星,中國就不能叫有重要影響的大國,就沒有現在這樣的國際地位。這些東西反映一個民族的能力,也是一個民族、一個國家興旺發達的標志。

“兩彈一星”是新中國第一個“大科學”工程,科學家群和技術人員群共同從事該研究。它留下了一大批人員、技術、設備以及黨中央領導下的大力協同經驗。

也因此,在“兩彈一星”這個熟悉的名詞下面,有成千上萬個你未必熟悉的名字和故事。今年是鄧稼先誕辰100周年,我們就從鄧稼先的故事入手,繼而全景式講述23位“兩彈一星功勛獎章”獲得者的風云際會,再采訪當年那些年輕的科研“小兵”、如今還能親口講述“兩彈一星”傳奇的健在者。

在新中國成立75周年之際,展望前路,我們依然要準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。熱愛祖國、無私奉獻,自力更生、艱苦奮斗,大力協同、勇于登攀的“兩彈一星”精神,在實現中華民族偉大復興的前進道路上,依然如此寶貴!

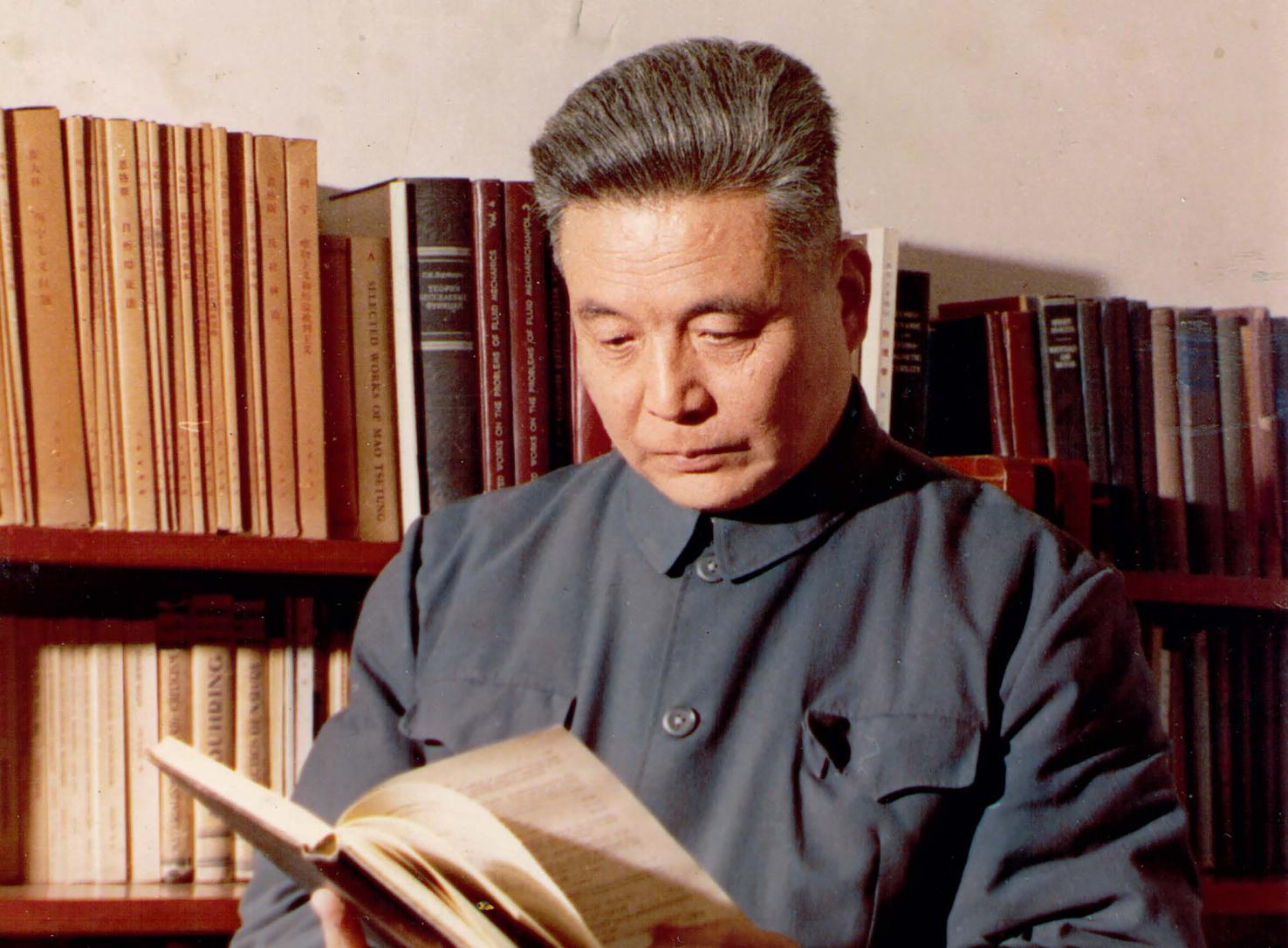

1984年,鄧稼先在查看書籍資料。

“你聽說過鄧稼先嗎?”

上世紀80年代,楊振寧在中國向一名從北京大學核物理專業畢業的大學生提問。見對方搖頭,楊振寧極為震驚,說鄧稼先為國家作出那么大的貢獻,中國學核物理的大學生竟然不知道他的名字。

那是因為,出于保密的需要,“鄧稼先”這3個字不能和核武器有聯系。直到1986年他去世前一個月,“解密”工作才展開。

1996年7月29日,中國進行了迄今為止最后一次核試驗,并宣布從次日起暫停核試驗。這一天,是鄧稼先去世10周年。

2024年6月25日,嫦娥六號返回器著陸,實現世界首次月球背面采樣返回。這一天,是鄧稼先誕辰100周年。

對他的懷念,這樣深切地銘刻在建設科技強國的無數個細節里。

鄧稼先的妻侄許進,這些年來一直在宣傳“鄧稼先精神”。他經常要回答的問題是:今天我們要從鄧稼先身上學習什么?“我們有權利追求美好生活,鄧稼先當年不顧一切奮斗,目標就是讓一代一代的中國人過得更好。但是,一旦國家利益和個人利益發生沖突,我們能夠服從國家利益,這就是學習鄧稼先的意義。”許進對《環球人物》記者說。

一種信念

楊振寧和鄧稼先是中學同學、大學同學,在美留學期間還曾住同屋,用楊振寧的話說,“50年的友誼,親如兄弟”。楊振寧對鄧稼先的評價是:“鄧稼先的一生是有方向的、有意識地前進的,沒有彷徨,沒有矛盾。如果稼先再次選擇他的途徑的話,他仍會走他已走過的道路。”

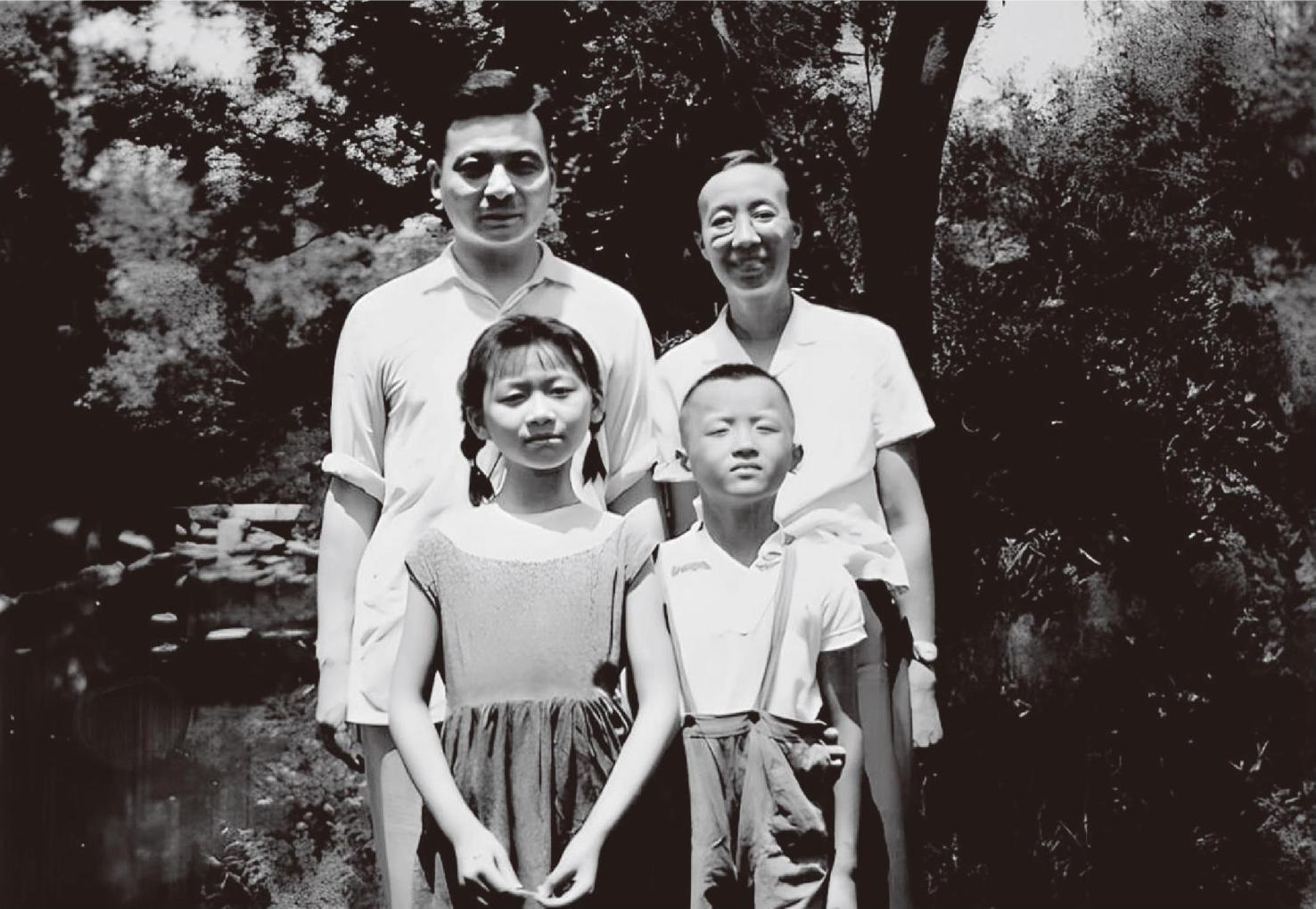

1950年,鄧稼先從美國學成歸國。圖為楊振寧(左一)和弟弟楊振平(右一)與鄧稼先在美國留學期間的合影。

他的道路,就是要讓貧窮落后的祖國強大起來。

1937年“盧溝橋事變”后,日軍放出話來,要求中國老百姓從日本哨兵面前走過時要鞠躬行禮。13歲的鄧稼先對弟弟說:“不走那些日本人的崗哨,咱們愿意繞路,他們管不著!”日本人拿著一袋袋的紙旗發給北平的學生,逼學生游行慶祝日軍的勝利。鄧稼先撕碎紙旗,摔在地上狠狠踩。同學們紛紛效仿。事情鬧大了,父親鄧以蟄不得不讓鄧稼先跟著比他大10歲的姐姐鄧仲先一起南下避風頭。

1941年,鄧稼先考入昆明的西南聯合大學物理系。他在給大姐的信中寫道:“(日軍的)炸彈在距離我們很近的江面上炸開。如果再偏過來一點兒,我們就完了。我們所在的大后方是如此不安全。一個弱國,備受欺凌,他的國民是沒有平安可言的。”

1948年,鄧稼先前往美國普渡大學物理系深造。臨行前,好友袁永厚對他說:“新中國的誕生不會是很遙遠的事情了,天快亮了!”帶著“天快亮了”的信念,鄧稼先一反在國內求學時的瀟灑做派,在美國學習異常刻苦。面包和香腸是他填飽肚子的主要飯食。住宿就在狹窄的尖頂閣樓里,還是和一名室友合租。這名室友便是日后中國著名低溫物理學家洪朝生。僅用了1年零11個月的時間,鄧稼先就拿到了博士學位,當時他才26歲,人稱“娃娃博士”。

在普渡大學期間,鄧稼先沒少接受楊振寧的資助。假期時,鄧稼先還會到楊振寧所在的普林斯頓高等物理研究所找他。楊振寧是研究所的博士后研究員,而1945年研制出第一顆原子彈的羅伯特·奧本海默當時在該研究所擔任所長。

直至今天,依然有很多人將鄧稼先和奧本海默作對比。楊振寧跟奧本海默共事了17年,跟鄧稼先是摯友,是最有發言權的人之一,他說:“奧本海默是一個復雜的人。佩服他、仰慕他的人很多,不喜歡他的人也不少。鄧稼先則是一個最不要引人注目的人物,和他談話幾分鐘就看出他是忠厚平實的人。他真誠坦白,從不驕人。他沒有小心眼兒,一生喜歡‘純’字所代表的品格。”楊振寧有個一針見血的評價:奧本海默和鄧稼先如果換個位置,都不可能成功領導各自國家的原子彈工程。

從1950年拒絕導師帶他去英國深造而選擇歸國的那一天起,鄧稼先的命運就和中國的原子彈聯系在一起了。

在他歸國的第二年,1951年10月,著名物理學家居里夫人請中國放射化學家楊承宗帶口信給毛澤東主席:“你們要反對原子彈,就必須自己先要有原子彈。”居里夫人還將親手制作的10克放射性鐳交給楊承宗,讓他帶回了中國。

在他歸國的第五年,1955年1月,毛澤東主席主持召開中共中央書記處擴大會議,作出發展中國原子能事業的戰略決策。

在他歸國的第八年,1958年8月,他放棄了舒適的生活,隱姓埋名,為祖國研制核武器。

一個秘密

“我要調動工作了。”

“調到哪里呢?”

“這不知道。”

“干什么工作?”

“不知道,也不能說。”

“那么,到了新的工作地方,給我來一封信,告訴我回信的郵箱,行吧?”

“大概這些也都不行吧。”

在調動工作的那天晚上,鄧稼先和妻子許鹿希促膝長談。

白天,中國科學院原子能研究所所長錢三強把鄧稼先叫到辦公室。兩人很熟悉,但錢三強覺得這次調動影響巨大,斟酌再三還是先繞了點彎子。他說:“國家準備放個‘大炮仗’,準備調你去做這項工作,怎么樣?”鄧稼先聽到“大炮仗”,馬上就明白是搞原子彈,他只問了一句:“我能行嗎?”錢三強就把工作的意義和任務詳細跟他說了,鄧稼先馬上表示服從組織安排。

晚上,鄧稼先和許鹿希徹夜未眠,聊到貧窮落后的中國,又聊到朝鮮戰爭。末了,鄧稼先突然說了一句:“以后家里的事我就不能管了,我的生命就交給今后的工作了,我要干好了這件事,就是為它死了也值得。”許鹿希開始掉眼淚,她才30歲出頭,孩子一個4歲、一個2歲,鄧稼先的父母患有肺病,許鹿希的母親身體也不好,家里的擔子很重。但她還是堅定地說:“我支持你。”

自始至終,鄧稼先從沒跟許鹿希說過一句跟原子彈相關的話,但慢慢地,許鹿希也猜出個大概。為了這個不能說的秘密,家里多年來都是“提心吊膽”的狀態。許鹿希回憶:“原子彈是干成了。要是沒干成怎么辦?我們非常害怕造不出來,沒法向國家交代,心都是提到嗓子眼的。”

1964年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸成功,北京的大街上擠滿了搶著買《人民日報》號外的人,大家奔走相告,感覺揚眉吐氣,許鹿希才覺得“一直懸在嗓子眼的心掉進肚子里了”。

1962年,鄧稼先一家在北京大學合影。

幾天后,著名物理學家嚴濟慈到許德珩家中做客。許德珩興奮地問:“是誰有這么大的本事,把原子彈搞了出來?”嚴濟慈笑著說:“嘿,你還問我,去問你女婿呀!”

“那句話等于捅破窗戶紙了。”許進告訴《環球人物》記者,祖父許德珩給全家人立下規矩,鄧稼先到家里來,誰也不能問他工作方面的事情。

直到如今,許進再怎么努力在記憶中搜索,想找到姑爹當年話語中可能露出的“破綻”,也“只有兩次,似乎跟他的工作稍微沾一點兒邊”。

一次,是鄧稼先跟許進閑聊,說“大家叫我福將,我是甲子年生的,甲是天干之首,子是地支之首,所以我是福將”。許進一頭霧水,不明白姑爹說的“福將”是什么意思。直到鄧稼先去世后,關于他的貢獻解密,許進才恍然大悟,原來1964年到1986年這22年中,中國共進行了32次核試驗,其中15次是鄧稼先負責并親自在現場指揮的,次次成功,同事們因此稱他為“福將”。

“所謂的‘福將’并不是說他多么幸運,全都是用巨大的努力換來的。”許進對《環球人物》記者感慨道:“每次核試驗起爆之前,姑爹作為技術負責人都要簽字,他的手都是抖的,手心冰涼,渾身冒汗,那是常人難以想象的壓力。”

產品總裝插雷管是最危險的工作之一,鄧稼先每次都親自到現場,給了操作人員極大的鼓舞。在一次試驗中,快要就緒的準備工作因為一個意外問題暫停,若處理不當,將導致整個試驗的失敗。擔任總指揮的鄧稼先內心可能比誰都著急,但他沉著冷靜地聽取意見,同大家仔細分析,權衡得失。最后,他承擔了全部責任,果斷地作出了處置決定,試驗圓滿成功。試驗結束后,他回到宿舍,癱倒在床上,血壓已經超出了標準范圍。

另一次“沾邊”發生在恢復高考后。鄧稼先也是跟許進聊著天,突然陷入沉思,自顧自地嘀咕:“我們基地太苦了,有些同事們更苦,他們的孩子要是考不上大學怎么辦啊?父輩已經為國家奉獻了一生,可不能把孩子們耽誤了……”許進一臉迷茫看著姑爹憂心的樣子,不知道他說的“基地太苦”是什么意思。

后來許進才了解到,鄧稼先等人1960年剛到青海基地時,連住的房子都沒有。“他們就在地下挖出一米多深的坑,再在上面支起帳篷住,靠這種地勢差來擋風。”許進說,青海常年風沙呼嘯、超低溫、高海拔的惡劣氣候讓大家吃盡了苦頭。1969年,基地從青海轉移到四川。到了綿陽市梓潼縣,車門一開,大家一看周圍是綠水青山,感覺條件好多了。但隨著生活和工作的展開,他們才發現并非如此,“住的山溝里曬不著太陽,四川又多雨,衣服、被子總是濕溻溻的”。

1979年9月,一次重要的空投核試驗發生事故,鄧稼先(左)兩次進入事故現場,查找原因。

基地搬離梓潼縣后,鄧稼先的故居被保留下來,改造成了紀念館,成為愛國主義教育基地。許進現在經常去梓潼縣走走看看,想象著姑爹當年在這里奮斗的樣子。

1986年6月24日,《人民日報》和《解放軍報》同時刊登文章《兩彈元勛——鄧稼先》。此刻,許進和家人們才同全中國的人們一起,終于知道了姑爹藏在心底28年的“秘密”。“姑姑一直收藏著那天報紙的復印件。35天之后,姑爹就與世長辭了。”

一位普通人

鄧稼先去世后,許鹿希提出建議,不要只宣傳鄧稼先英雄和成就的一面,也寫一寫他的生活,“他實際上就是一位普通人”。

許進也特意向《環球人物》記者澄清,外界常有一種誤解,以為鄧稼先隱姓埋名的28年里,不能回家,也不能見家人,再回來時就已經病重了。“其實不然。那些年,姑爹的工作地點主要在青海和四川的基地,偶爾也會回北京,比如工作取得一定進展時,他會回來向黨中央領導同志作匯報。有時,領導的時間安排不開,他就先回北京西郊的家里和妻兒短暫團聚。用姑爹的話說,是回北京出差來了。”

回京時如果趕上周末,鄧稼先會和妻兒一起到老丈人許德珩家里吃午飯。許進見到姑爹的場合,大多是在祖父家的飯桌上。這里記錄了“普通人”鄧稼先和家人相處的日常。

“姑爹是一個非常愛聊天、非常活躍的人。幾乎所有你能想得到的愛好,包括看電影、看京戲、打橋牌、下象棋、打乒乓球、游泳、抽煙、喝酒、下館子……他都喜歡。”許進說。

有一次,許德珩夫婦知道鄧稼先要來,準備了他愛吃的對蝦。結果他帶著孩子們過了飯點才露面,原來是去西單的鴻賓樓下館子了。鴻賓樓總是爆滿,大家很驚奇他能占到座。鄧稼先就笑著跟許進他們分享占座訣竅:“要先判斷哪桌菜快上齊了,還要注意他們是不是拼桌,然后就等在這桌人的后面。”

鄧稼先素有“美食家”之名。他辦公室抽屜里總藏著大白兔奶糖和酸三色糖,工作有進展時,就像變戲法一樣拿出來給大家分分。有時,他還會帶同事們一起外出打牙祭,嘗嘗螃蟹,吃點烤紅薯。大家一喊“老鄧請客”,他馬上就掏錢。

鄧稼先的生活樸素,沒那么多講究,但他不是苦行僧。“姑爹喜歡抽煙,而且只抽好煙,牡丹牌或者中華牌。”許進說。他后來聽姑爹的老同事們告訴他,因為姑爹為人隨和,同事們去他那里開會時,還會翻他的衣兜找煙,“在老鄧這里抽根好的”。

鄧稼先還愛喝酒,每次去老丈人家都會喝上一杯。有一次,鄧稼先跟許進說,自己曾經一個人喝了一瓶五糧液,喝醉了。許進挺納悶的,平時只喝二兩酒的姑爹,怎么喝那么多?后來知道了姑爹的工作內容,許進才意識到,“肯定是工作壓力非常大的時候”。

鄧稼先愛看京戲,但沒時間排隊買票。如果回到北京,下午散會早,他就跑去人民劇場門口碰運氣,看有沒有人退票。“他能很準確地判斷誰手上有退票,馬上拿著錢迎上去,把票接過來,基本沒有落空過。”許進說,戲迷們管這叫“釣票”。“兩彈一星”元勛里的另一位戲迷于敏就不好意思去“釣票”,鄧稼先則不管那么多。

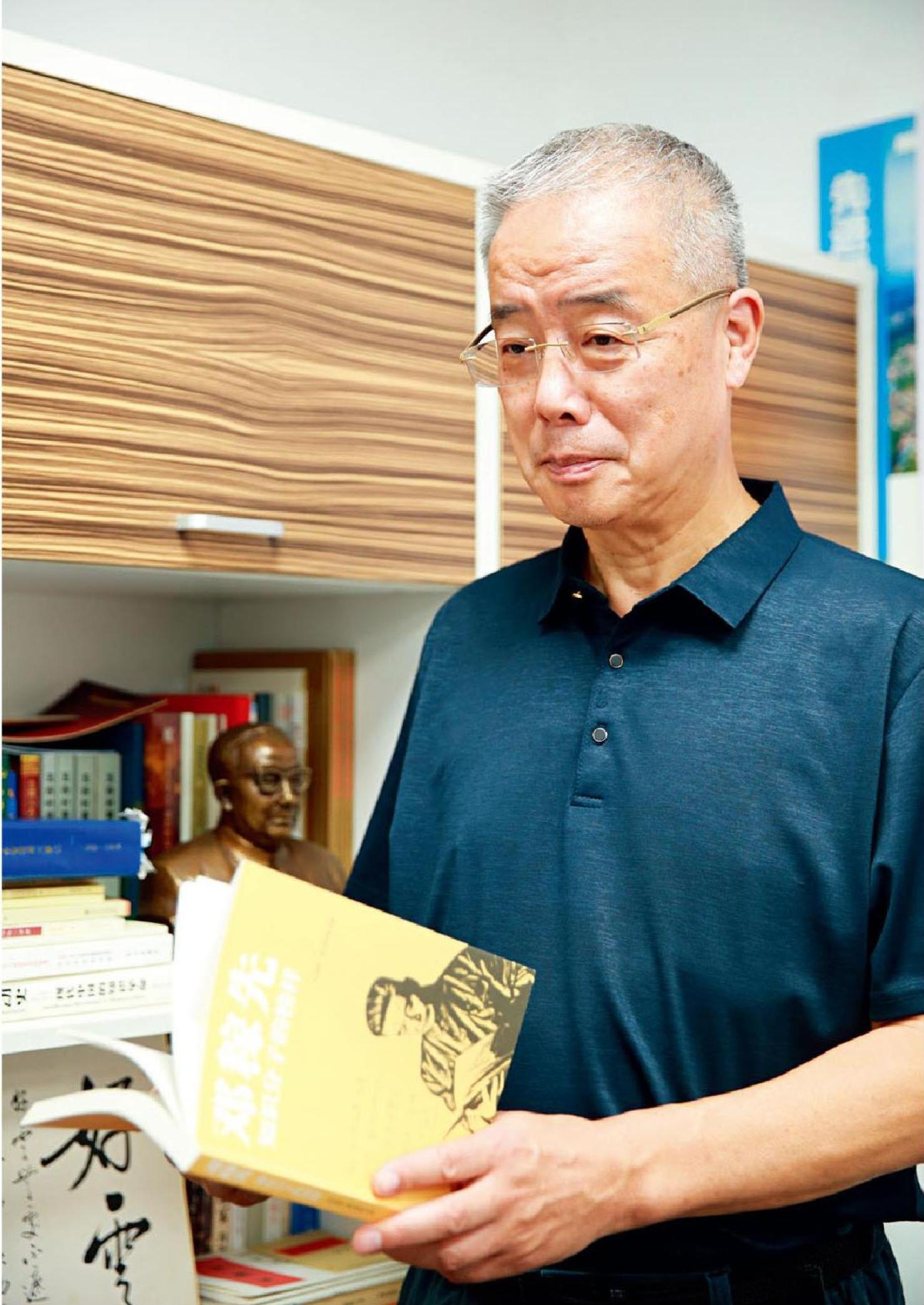

許進關于姑爹鄧稼先的回憶文章被收入《鄧稼先,知識分子的榜樣》一書。(本刊記者 侯欣穎/攝)

被調去做核武器研究之前,鄧稼先一直過著平穩幸福的生活。他是中國科學院近代物理研究所(1958年更名為中國科學院原子能研究所)的副研究員,工資不算低。1953年,他與許鹿希結婚。許鹿希出身名門,父親許德珩是著名的政治活動家、教育家、九三學社創始人,母親勞君展早年留學海外,是居里夫人唯一的中國籍學生。許德珩與鄧稼先的父親鄧以蟄是相識幾十年的老朋友,兩人都曾在北京大學任教,可謂世交。許鹿希畢業后在北京大學醫學部當教員,收入也不錯。很快,夫妻倆有了兩個孩子。用許鹿希的話說,“生活非常舒服”。

有人問許鹿希,鄧稼先搞核武器之后,家里最大的犧牲是什么。許鹿希答,“失去了輕松、愉快、休閑、舒適的生活環境”,同時,也讓他們暫時遠離了“普通人”鄧稼先。

一套老房子

今年8月,許鹿希在她和鄧稼先的那套老房子里,度過了96歲生日。她一直住在那里。這棟上世紀60年代建的老房子沒有電梯,許鹿希上下樓已經越來越不方便,但她寧可不出門也不肯搬家。

不到60平方米的屋子里,一切家具、擺設基本保持著鄧稼先在世時的樣子。書桌上一部大紅色、老式的撥盤電話機早已不用,但還是擺在那里,和屋子里很多其他有過鄧稼先印記的物件一樣,被套上了透明的塑料袋。每個袋子里都有一張許鹿希用毛筆寫下的紙條,“鄧稼先使用過”。

兩個單人沙發因為彈簧已經老得快不行了,上面鋪著一層又一層的墊子。沙發是1971年為了接待回國探親的楊振寧,鄧稼先特地從單位借的。2016年,楊振寧去看望許鹿希,一進門,坐的還是45年前的那張沙發。

2016年,楊振寧去看望許鹿希,坐的還是45年前自己坐過的那張沙發。

“我每次去看望姑姑,都需要一個適應過程,因為家里的陳設、家具實在太舊了。”許進說。

有一次,許進看陽臺的木門上裂了一道縫,便提議:“姑姑,我幫您把縫填上,要不然冬天進冷風,夏天進熱氣。”許鹿希回答:“不要動它,你姑爹活著的時候,就有這個裂縫了。”

“姑姑一生所追求的都不是物質生活,那些不足以愉悅她的精神世界,所以她從沒想過要換房子。這里是她和姑爹曾經生活過的地方,承載了太多回憶,她舍不得搬走。”許進說,姑姑時常坐在這間房子里回味與姑爹聚少離多的一生,思緒可能隨機定格在某個場景:他們倆下班后推著自行車漫步在無人的小馬路上;他出差回來給她在機場買了一條圍巾;她擔心他工作在外生活條件差,每次都會準備一些營養品……

1985年,鄧稼先最后一次指揮了核試驗,回到北京,在解放軍總醫院的病房里和妻兒團聚,此時他已是直腸癌晚期。

從鄧稼先住院到去世的363天,大概是1958年之后夫妻倆相守最長的一段時間。不過,時間也經常被來看望他的親友和同事們占據。有時,同事們來了討論起工作,病房就成了會議室。這段時間內,鄧稼先忍著身體的劇痛,和于敏一起完成了一份關于我國未來幾年核武器發展規劃的建議書。“它比你我的命都重要。”許鹿希后來回憶,病床上的鄧稼先對她說。

去世前的幾個月,鄧稼先偷偷從醫院“開溜”,回了一趟家。他想念的不單是家里的人,也不只是家里的房子,而是全家人在家里一起吃頓晚飯的生活。看著熟悉的床、沙發、紅色電話機,還有曾跟兒子甩放鞭炮的曬臺,他知道自己很難再回這個家了,他只希望能把這些記憶永遠留存下來……

更多精彩內容

責任編輯:邱小宸

責任編輯:邱小宸