【人物簡介】

楊建初: “綠水青山就是金山銀山”理念研究智庫聯盟秘書長,北京林業大學生態文明智庫中心研究員,湖州師范學院“兩山”理念研究院副院長、教授。

賈衛列:北京生態文明工程研究院副院長,布達佩斯長期可持續發展中心研究員,湖州師范學院可持續發展研究院教授。

11月11日至22日,《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十九次會議(COP29)在阿塞拜疆首都巴庫舉行,作為一次推動氣候危機應對行動的重要契機,巴庫氣候大會被國際社會寄予希望。當全球聚焦巴庫,COP29成為媒體年度矚目的大事件,《環球人物》記者就有關問題電話連線采訪了楊建初、賈衛列兩位與會專家。

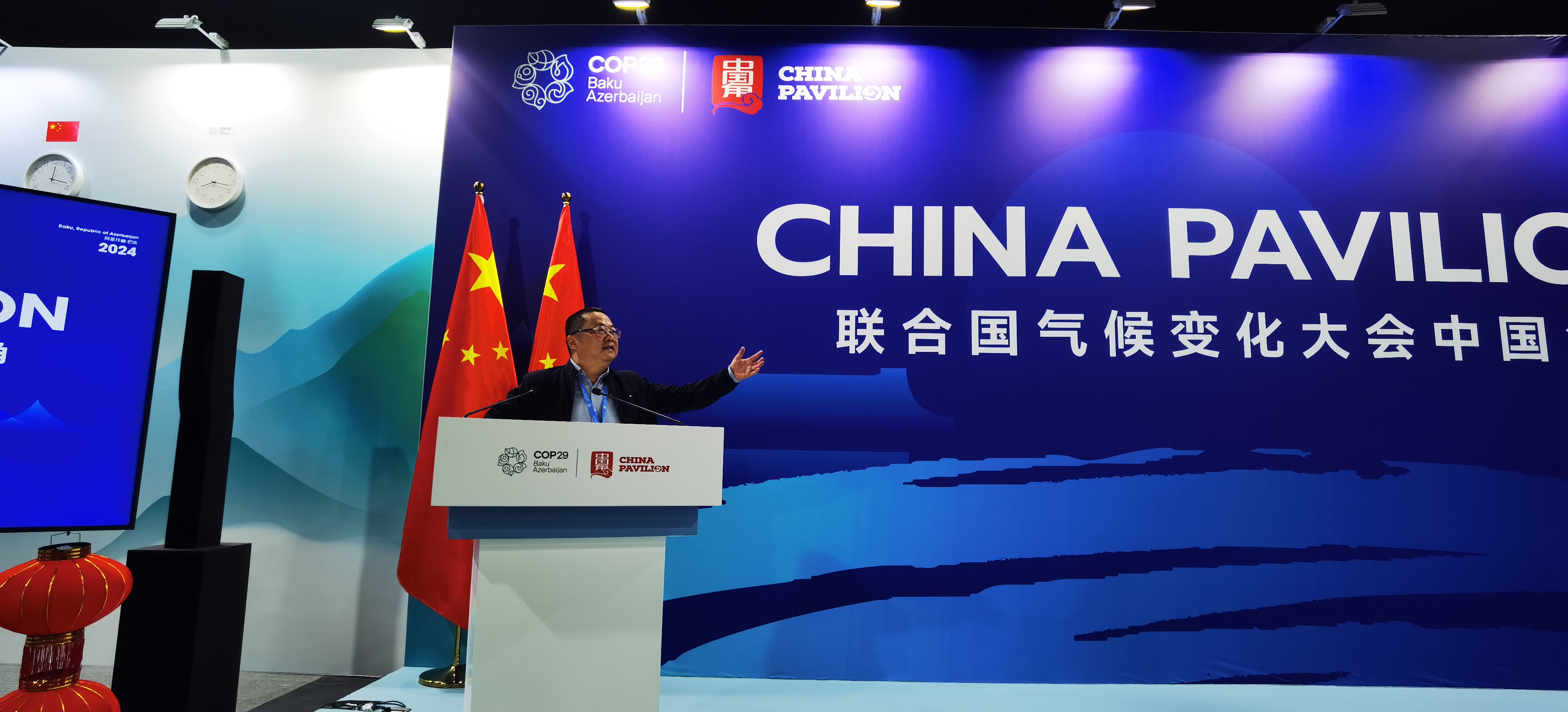

楊建初(右一)在聯合國氣候變化大會上。

《環球人物》:第29屆聯合國氣候變化大會開幕已經一周了,巴庫聚集了全球的目光。作為一年一度全球規模最大的國際盛會,會議能否達成共識、取得預期的成果成為全球矚目的焦點。能否簡單簡要介紹一下聯合國氣候變化大會?

楊建初:1992年里約聯合國環發大會154國簽署《聯合國氣候變化框架公約》(UNFCCC)后,1995—2023年,UNFCCC一共舉行了28次締約方大會,聯合國還召開了多次環境峰會,形成了應對全球氣候變化的基本框架。其中,《京都議定書》(1997年)開創了人類歷史上在全球范圍內以法規形式限制溫室氣體排放的先河。《巴黎協定》(2015年)是全球氣候治理的里程碑,提出將全球平均氣溫升幅較工業化前水平控制在顯著低于2℃的水平并向升溫較工業化前水平控制在1.5℃努力。去年在迪拜舉行的COP28,就《巴黎協定》首次全球盤點、減緩、適應、資金、損失與損害、公正轉型等多項議題達成了共識。現在在巴庫舉行的COP29聚焦推動清潔能源融資、尋找化石燃料的可行替代方案,任務是確立新的氣候目標,確保各國都能獲得充足的資源,以應對氣候變化、削減溫室氣體排放,并構建具有氣候抗御能力的社區。聯合國估算,各國需要數萬億美元來大幅減少溫室氣體排放,保護生命和生計免受氣候變化日益惡化的影響,因此COP29的一個重點將放在資金上。

《環球人物》:每年一度的聯合國氣候變化大會都籠罩在新的氣候危機下,當前人類要面對怎樣的氣候變化形勢?

楊建初:在COP29召開前夕,世界氣象組織(WMO)發布了最新報告。《2023年全球氣候狀況》指出,溫室氣體水平、地表溫度、海洋熱量和酸化、海平面上升、南極海洋冰蓋和冰川退縮等方面的紀錄再次被打破,未來許多年里溫度將繼續上升。《溫室氣體公報》指出,2023年,全球平均地表二氧化碳(420.0ppm)、甲烷(1934ppb)、氧化亞氮濃度(336.9 ppb),分別是工業化前水平的151%、265%和125%。《 2024年氣候服務狀況》指出,2023年是有記錄以來最熱的一年,前所未有的高溫將持續到2024年,氣候行動取得了進展但仍存在很大差距。

歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務中心(C3S)也指出,2024年將是有記錄年以來最熱的一年。2024年10月平均地表氣溫為15.25℃,比1991—2002年該月的平均氣溫高0.80℃,比工業化前水平高1.65℃,超過了《巴黎協定》規定的1.5℃閾值。根據歐洲中期天氣預報中心第五代全球大氣再分析資料(ERA5)的數據,2024年全球平均氣溫很可能超過1.55℃(2023年為1.48℃)。

《中國氣候變化藍皮書(2024)》顯示,2023年,亞洲區域平均氣溫較常年值偏高0.92℃,為1901年以來第二高,中國地表年平均氣溫較常年值偏高0.84℃,為1901年以來最暖年份;中國第二次青藏高原綜合科學考察發布的成果顯示,作為亞洲水塔的青藏高原正在變暖、變濕、變綠,預計21世紀將進入超暖濕階段。

聯合國環境規劃署(UNEP)和國際科學理事會(ISC)發布的《探索新視野——關于地球健康和人類福祉的全球前瞻報告》明確了正在加速氣候變化、自然環境和生物多樣性喪失以及污染和廢物這三重地球危機的八大關鍵全球轉變。隨著地球氣候變暖,永久凍土正在融化,可能致病的遠古微生物也許會被釋放出來,對環境、動物和人類造成重大影響。

楊建初在聯合國氣候變化大會上發言。

《環球人物》:聯合國環境規劃署最近發布了兩份重磅年度報告,是怎么描述實現《巴黎協定》的氣候目標進展和氣候融資問題的?

楊建初:聯合國環境規劃署正在COP29召開前發布了兩份重磅年度報告。《2024年排放差距報告》指出,如果全面實施無條件和有條件的國家自主貢獻,預計到本世紀末將導致高達2.6℃的氣溫升幅,實施現有的有條件的國家自主貢獻將導致溫度升幅高達 2.8℃,僅執行當前的政策將導致高達3.1℃的氣溫升幅,這三種情況都有超過66%的概率發生,且氣溫將持續上升到下個世紀,在全面實施無條件和有條件的國家自主貢獻的基礎上增加額外的凈零承諾,可以將全球變暖限制在1.9℃以內。《2024年適應差距報告》指出,隨著氣候影響加劇,世界上最貧困人口受到的影響最為嚴重,各國必須以在COP29上作出資金行動承諾為起點,大幅加強適應工作,即使實現《格拉斯哥氣候協議》的目標,也只能將1870億~3590億美元的適應資金缺口縮小約5%,除了資金和實施工作外還需要在能力建設和技術轉讓方面付出更大努力。

世界氣象組織發布的《團結在科學中·2024》顯示,我們距離實現重要的氣候目標還很遙遠,根據現行政策,本世紀全球變暖3℃的可能性為2/3。

在全球面臨如此嚴峻的氣候形勢下,各國如果仍“沉迷”于在年度氣候大會的“喋喋不休”爭吵,《巴黎協定》的目標不可能實現,氣候、地球不會“崩潰”,人類自身的“崩潰”是可以預見的。

《環球人物》:氣候危機“灰犀牛”正加速向人類走來,全球氣候雄心面臨前所未有挑戰。聯合國曾指出,全球性危機交織疊加,使到2030年可持續發展目標出現極大的不確定性,我們應該怎么正確看待這個問題?

賈衛列:去年12月,我們參加在迪拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會(COP28)之際,有感氣候形勢的嚴峻,在《環球時報》上以《人類正站在“氣候懸崖”邊緣》為題發了一篇短文,題目中“氣候懸崖”采用的是聯合國秘書長古特雷斯的一句警告語。他發出對不斷升溫趨勢的擔憂:“我們踏上了通往氣候地獄的高速公路,我們的腳踩在了油門上”,“全球變暖的時代已經結束,全球沸騰的時代已然到來”,“南極洲這一‘沉睡巨人’正在熱醒”,“人類已經打開通往地獄的大門”。為此,他呼吁“我們需要全力以赴,推動公正和雄心”,將人類“從氣候懸崖邊緣拉回來”。

對于正在阿塞拜疆首都巴庫舉行的《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十九次會議(COP29)來說,新一屆美國政府會否退出《巴黎協定》、為美國的石油天然氣生產全面松綁,是一個極具挑戰的問題。

楊建初:我們在巴庫氣候大會現場感受到,各國普遍關注美國未來是否會承擔全球氣候治理的大國責任,國際社會一直以來寄希望于巴庫氣候大會能有力推動全球氣候行動。截至2024年5月,198個締約方均出臺了應對氣候變化的相關法律,其中148個締約方明確提出碳中和目標、120個締約方以法律或政策文件的形式確立了目標的法律地位、86個締約方提出詳細的碳中和路線圖。

面對日益嚴峻的氣候形勢,一方面,中國以碳達峰、碳中和工作為引領,加快經濟社會發展全面綠色轉型;新一屆歐盟委員會也將致力于加速歐盟綠色轉型,歐盟已經宣布提供3.8億歐元資助,用于新的環境與氣候項目;世界銀行2024財年提供氣候融資426億美元;英國關閉最后一座燃煤電廠;澳大利亞推動凈零排放與能源轉型……另一方面,作為2023年碳排放量占全球約13.5%的美國,倘若真的“瓦解拜登的氣候遺產”,到2030年美國的溫室氣體排放量與2005年相比將增加40多億噸。國外有機構預測,如果真是這樣,未來4年美國的額外排放量將抵消過去5年全球部署風能、太陽能和其他清潔技術所節省的全部能源總和的兩倍以上,到2050年碳排放量將比現行政策下增加10億噸,加上如果美國再廢除各項環保政策,全球氣候治理將更加舉步維艱。

賈衛列在聯合國氣候變化大會會場前。

《環球人物》:從11月11日開幕到現在,巴庫氣候大會取得了哪些進展?我國在大會期間開展了哪些活動?

楊建初:國際社會認為,巴庫氣候大會是一次推動氣候危機應對行動的重要契機。COP29的首要任務是探討如何向亟需氣候資金的國家和社區提供氣候資金,為更具雄心的氣候行動注入活力。COP29被稱為“氣候融資COP29”,有以下關注點:設立新的氣候融資目標;宣布更具雄心的國家自主貢獻;承諾為氣候損失與損害提供更多資金;增加氣候適應自己,加強全球適應目標;以碳市場推動氣候行動;提高國家氣候行動的透明度;展示集體氣候承諾進展。

COP29上半個階段,盡管談判不時陷入僵局,但預期需要在第一周完成的任務基本完成,資金、減排、全球盤點后續安排等將在第二周繼續商談。由于《巴黎協定》6.4條款是完成《巴黎協定》第六條談判的關鍵一步,開幕首日各締約方就《巴黎協定》6.4條款的碳信用額度標準及其動態更新機制達成共識是COP29的重大成果。在這次大會上,和平主題第一次被納入大會議程……

在非洲大陸,溫室氣體排放量占全球排放量的不到 4%,發展和穩定卻受到全球氣候變化的嚴重影響。因此在這次大會上,非洲54個締約方展現出前所未有的團結,在氣候問題有一致的共同立場。

長期以來,我國高度重視氣候變化問題,主動承擔相應責任,積極參與國際對話,努力推動全球氣候變化談判。2016年以來,中國提供并動員項目資金超過1770億元,有力支持了其他發展中國家應對氣候變化。COP29開幕當天,“生態文明與美麗中國實踐”主題邊會在巴庫奧林匹克體育場藍區舉行,拉開了中國角活動的序幕。大會期間,中國角舉行公眾日、峰會日、新能源日、碳市場日、合作日、數字化日、氣候資金與技術日、適應日、企業日、和地方日等邊會主題日。中國政府機構、研究機構、產業協會、企業以及NGO等圍繞生態文明與美麗中國實踐、中國能源轉型與新能源發展、中國碳市場創新與管理實踐、“一帶一路”應對氣候變化南南合作、AI助力氣候韌性發展、氣候投融資、數字化轉型與全球氣候治理、防范氣候風險、可持續發展中的女性力量等內容,舉辦豐富的邊會活動。

《環球人物》:要化解氣候危機,人類如何才能正確應對?

楊建初:應對氣候變化,共謀全球生態文明建設之路,最重要的是要處理好四個關系:一是人與自然的關系。人是自然的一部分,大自然先于人類而存在,所以我們提倡生態優先,強調綠色低碳發展。二是當代人與后代人的關系。但存方寸地,留與子孫耕。“我們既要為當代人著想,還要對子孫后代負責。”三是人與人、人與社會的關系。良好的生態環境是最普惠的民生福祉。要加強環境保護推進生態文明建設,為人民創造天藍、地綠、水清的生產生活環境。要引導企業和民眾積極參與環保事業,形成綠色生產生活方式,實現經濟發展和環境保護的良性循環。我們強調共同富裕,億萬人民共享福祉。生態環境人民共享。四是處理好國與國的關系,面對人類生存與發展的共同挑戰,為了人類共同的未來,各國應攜手應對,同舟共濟,各盡所能,合作共贏,構建人類命運共同體。

賈衛列:獲得2024年度諾貝爾經濟學獎的3位經濟學家達龍·阿西莫格魯、西蒙·約翰遜和詹姆斯·A·羅賓遜,是因為他們研究制度如何影響繁榮問題上的獨到見解摘取了年度經濟學獎的桂冠。前兩位學者在《權力與進步》一書中指出經濟增長和繁榮很大程度上不依賴科技進步,而在于健康的社會制度、法治、公共政策,技術的出現加劇了不平等。歷史上技術的進步經常被用來集中權力,提升少數人的利益,加劇馬太效應,忽視了社會大多數人的福利。這同樣適用于當前的氣候治理等議題,應對氣候危機最重要的不是融資和技術,而是人類現有的氣候治理制度無法擔當起化解氣候危機的重任,地緣政治格局的變化對世界的繁榮、公眾福祉的提高和全球長期可持續發展產生的影響超出了傳統理論的詮釋范圍。

楊建初在聯合國氣候變化大會現場。

《環球人物》:針對氣候危機程度之嚴峻、氣候行動步履之蹣跚,最緊迫和首先要做的應該是什么?

楊建初:要使全球人類擺脫當前以氣候危機為主的生態災難,改革以聯合國為代表的氣候治理體系是第一要務。氣候行動是文明發展的一個轉折和機遇,應對是否得當將決定人類文明延續時期的長短。作為一場以生態公正為目標、以生態安全為基礎、以健康制度為保障、以新能源革命為基石、以現代科技為路線的生態復興,在制度建設上,當前全球氣候行動首先要重構氣候治理的體系,在達成全球性生態共識的基礎上,著力打造具有法律效力和強有力實踐能力的全新機構,并有法律地位指導各成員國的氣候制度等設計;在經濟上,擺脫由富裕國家支撐的不合理構架,考慮以法律形式規定對高科技巨頭、石化巨頭、制造業巨頭和貿易巨頭等加稅,通過轉移支付等直接或間接形式將這些資金用于氣候治理。

《環球人物》:長期以來我國高度重視應對氣候變化,本次COP29你們對我國在全球氣候行動中的發揮的作用有什么感受?

賈衛列:在COP29現場,我們注意到,“中國角”格外受到參會者和媒體的關注。一方面是中國扎實推進碳中和進程政策有效、行動堅決,堅定不移推動綠色低碳發展,堅持氣候治理公平正義;另一方面,在全球氣候治理不確定性增加的背景下,多國希望中國在全球氣候行動中可以發揮領航者的作用。

《環球人物》:對這次巴庫氣候大會將取得的成果,你們怎么看?

賈衛列:COP29將會取得一些成果,如果給巴庫氣候談判打分的話,預期進展得分能打60分。COP29很難成為一次“堅守承諾的COP”,在氣候制度的創新上將更乏善可陳。人類繼續“陶醉”在現有的氣候治理制度上,在不久的將來一定會迎來“全球沸騰”的升溫3℃那一天,“2024年是有記錄年以來最熱的一年,也有可能是本世紀全球地表平均氣溫最低的一年”。我們衷心期待,未來的“COP”能夠以量變實現質變,為人類存續到生態期末構筑一個具有“大智慧”的制度框架。

責任編輯:李璐璐

責任編輯:李璐璐楊建初,賈衛列,第29屆聯合國氣候變化大會