2024年11月,柯馬凱在北京接受《環球人物》記者采訪。(環球人物記者 侯欣穎/攝)

柯馬凱,國際共產主義戰士、新中國英語教育拓荒人柯魯克、伊莎白夫婦之子,擁有英國與加拿大雙重國籍。1951年出生于北京,1978年畢業于倫敦大學,1994年創辦北京京西學校,為在京工作的外籍人士子女提供良好的教育環境。

京西學校位于北京城東北,柯馬凱將與《環球人物》記者的訪談地點選在那里。早上8點,他從城西出發,駕車穿過半座城市。9點,他風塵仆仆趕到,招呼記者一行。

柯馬凱今年73歲,步伐矯健、精神矍鑠。采訪當天,他穿一件粉色細格襯衣,外面套海軍藍羊毛開衫,頗具英倫風。但他一張嘴就是流利的“京片子”,聊天就像說相聲,逗得全場樂。

自打出生,柯馬凱的名字就和中國教育聯系在一起。他的父母分別來自英國和加拿大,一生投身中國教育;上世紀50年代,他在北京外國語大學家屬院里出生長大,念的是響當當的北京“名校”;改革開放后,為解決在京外籍人士子女的教育問題,他又創建了京西學校。柯馬凱大概算得上最懂中國教育的“老外”了。

北京京西學校的一座孔子雕像。

講述自己的中國故事,柯馬凱也緊緊圍繞教育。他從“差生”逆襲,聊到在英國當工人,再聊到創辦京西學校。他還回憶起父母晚年對中國教育的關注,感嘆自己退休后親眼所見的中國教育的變革。

“差生”的逆襲

柯馬凱的中國故事,要從很久之前說起。

1912年到1913年,柯馬凱的姥爺饒和美和姥姥饒珍芳先后從加拿大來到中國成都,在那里相識并結為夫婦。“我姥爺當時在華西協和大學教育系任主任,姥姥創建了蒙特梭利幼兒園和弟維小學。之后,我的太姥姥來中國看望女兒,也留在成都的加拿大學校里教書。他們一直關心教育,干了幾十年。”

1915年,柯馬凱的母親伊莎白在成都出生,成年后回加拿大讀大學。1939年,伊莎白再次回到中國。1942年,她與來自英國的共產主義者、任教于原南京大學的大衛·柯魯克結為終身伴侶。1948年,柯魯克夫婦前往石家莊一個叫南海山的村子,參與創建了中央外事學校(今北京外國語大學)。“那些年,我父母為中國培養了許多外語人才。他們的學生中,有國際法庭的法官、使領館的外交人員,還有外企商人。對此,他們一直很驕傲。”

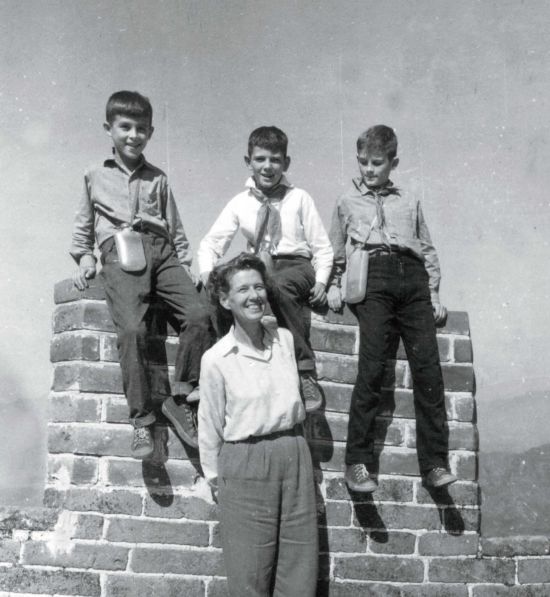

20世紀60年代,伊莎白(前)帶孩子們爬長城。后排中為柯馬凱。

不過,雖然父母是老師,在他所住的北外家屬院里,周圍鄰居也都是教育工作者,但柯馬凱小時候卻成績墊底。“我淘氣,不愛聽講,還曠課,屬于班里的下游,不過我父母從不因成績批評我。到了小學五年級,不知怎么的,學習成績就慢慢好起來了。”

現在回頭看,有些影響是潛移默化的。比如,柯馬凱在作文里引用毛主席的語錄,得到了語文老師的表揚。他回憶:“我父親是共產主義者,老愛給我講馬克思主義,家里也有《毛主席語錄》,所以我倒背如流。”

再比如,柯馬凱從北外幼兒園念到北外附小,四年級又被父親轉到崇文小學,開始了寄宿生活。“我始終認為,學校沒有好賴之分。有的孩子不喜歡寄宿學校,哭啊鬧啊,但我特適應。在北京上中學前,我去英國讀了一年書。母親后來回憶,她在機場送我,一個勁兒地招手,但我頭都沒回,直接登機了。這不就是現在的父母們希望孩子能有的獨立性嗎?”

柯馬凱還有一段珍貴的“鉗工記憶”。在北大附中上了一段時間學后,他主動報名去了北京光華木材廠,后來又在海淀農機修配廠干了幾個月。“這段經歷特有意思。”柯馬凱說,“我6歲生日時,父親送了我一把鋸子。你能想象,一個6歲孩子的生日禮物是一把鋸子?正是因為父母的有意培養,我從小就愛動手,現在還能修汽車。有時候,我開著車,一聽發動機的聲兒,就知道問題出在哪兒。”

1973年,柯馬凱到英國讀大學,學物理。因為經濟狀況不佳,柯馬凱先是到倫敦的一家工廠打工攢學費。入學后,他又找到另外兩份兼職,一份是在倫敦一所夜校教中文,另一份是在游泳館當救生員。

在那所夜校,柯馬凱認識了一位英籍華裔姑娘。兩個人墜入愛河,結為夫妻。“一個是出生在北京的英國人,一個是出生在倫敦的中國人,我們登記結婚時,登記員看著我倆說,‘唉,出生地是不是寫反了?’”

為“洋孩子”辦學校

1978年,柯馬凱大學畢業,帶妻子一同回到中國。當時,中國首個研究生院——中國科學技術大學研究生院成立。柯馬凱在那里找到一份對口工作——教物理。

“那一年,中國開始實行改革開放政策。在此前的上世紀六七十年代,出國留學很少見。而到了1978年,突然一下子‘豁然開朗’。在我任教的研究生院,80%的學生都瞄準了出國進修。后來校方干脆跟我說,‘得了,我們不缺物理老師,你教英語吧’。”

就這樣,柯馬凱轉行教語言。不久,他收到美國衛斯理大學的執教聘請書。自1981年起,柯馬凱在這所美國高校教中國語言與文化。1988年,他又從美國回到中國,供職于加拿大國際開發署。那兩年,柯馬凱跟著各種交流項目走遍了中國,于是“老想著自己做點事兒”。進入改革開放大潮的中國,正好為他提供了廣闊的天地。

“1993年,我的美國朋友白思南,孩子在北京上國際學校,但她覺得學校不夠好、不稱心。白思南找到我,問我愿不愿意跟他們一起辦一所國際學校。她知道我在大學校園里長大,知道我對中國的教育體制有一定了解。”他們一拍即合——要辦一所扎根中國的國際學校。

“中國實行改革開放政策以來,吸引了一大批外國人才在華就業。人才的流動又催生了新的教育需求。1994年,北京京西學校成立。這所學校的主要使命,就是為‘引進來’的外籍人士子女提供更適合他們的教育環境。”柯馬凱說。

柯馬凱認為,京西學校與其他外籍人士子女學校最大的不同之處,一定是“國際與本土相結合”。“京指北京,西指西式。我們既要和西方的教育模式接軌,又要讓外國孩子感受到文明古國的燦爛文化。無論他在中國學1個月還是學10年,京西學校都希望他能跟中國交上朋友,跟中國人民交上朋友。”

于是,在京西學校,無論哪個年級,每周都有中國語言文化課,中國文化融入各個科目中。“體育課練太極,音樂課學二胡,中秋節做月餅,農歷新年開廟會。”創辦之初,京西學校就特地設立了中國文化部,柯馬凱任首任部長。如今,早已退休的柯馬凱仍擔任京西學校中國文化部顧問。

一些中西共通之處也成為校園里的重要元素。柯馬凱希望,“京西學校是多元、豐富的,也是求同存異的。校園中心有一座小公園,叫作Peace Park,意為和平園。學校里那些來自不同國家的孩子,說不同的語言,有不同的信仰,但絕不會有人喜歡戰爭超過和平”。

至今,京西學校創建30年,擁有近400名教師及員工,學生來自約60個國家,共1500多人。“幾十年前,甭管哪個行業的外國人,他們來中國前,都會認真考慮孩子的就學需求。當時一部分外國人因為沒有合適的學校,選擇將孩子留在本國;還有一部分外國人因此放棄了來中國的機會。而近年來,包括京西學校在內的越來越多的中國國際學校,正在認真解決這些外國孩子的教育需求。據我所知,因為孩子就學問題而‘勸退中國’的外國人士已經越來越少了。當下,中國全面深化改革開放,社會的穩定、經濟的騰飛,無論是為中國孩子還是外國孩子,都提供了越來越優越的教育環境。投身于中國改革開放的人,真正享受到了改革開放的紅利。”柯馬凱說。

甭管走到哪,都要去當地學校轉悠

柯馬凱小時候,就經常聽父母說起中國教育的發展歷程。最顯著的變化是,教育越來越普及。“新中國成立時,人均受教育程度可能連小學一年級都到不了。我父母在革命老區的時候,村里頭的孩子有幾個能上學啊?1958年回訪老區鄉村時,村里有了小學,學齡的孩子一個不落地上了小學。到了上世紀80年代,義務教育法頒布實行,約九成孩子能完成9年義務教育。再往后,就不光是9年(義務教育)了,全國絕大多數青少年都能一直上到高中。如今,高等教育也在逐漸普及。”

2016年,柯馬凱65歲,正式退休。可他閑不住,每年都跟著京西學校組織的游學去中國各地再轉一圈。柯馬凱有個習慣,“甭管走到哪兒,都要去當地學校轉悠”。

去年,柯馬凱去了西藏林芝。他轉悠到一座小村莊,跟一戶人家的主人熱絡地聊起天來。柯馬凱問:“村里有學校嗎?”他回答:“沒有。”“孩子上學怎么辦?”“政府修了路,坐車20分鐘就到隔壁村的學校。”“那有校車接送嗎?”那人指指停在自家院子里的一輛白色轎車,自豪地說:“我們自己有車。村里人都富起來了,用不著校車,都自己開車接送。”

2023年5月,柯馬凱參觀林芝市第二小學。圖為柯馬凱(前排右二)和藏族民眾一同跳舞。

在林芝的一所小學,柯馬凱坐在教室最后一排,聽了一整節藏文課。“大概四五十分鐘的時間,老師沒說一句漢語,黑板上也沒出現一個漢字。我翻了翻課本,除了最后一頁關于印刷廠的信息是漢字外,其他都是藏文。下課后,孩子們圍上來。我問道,‘學藏文好還是漢文好?’他們異口同聲,‘都好’。哎呦!那一刻,我覺得特溫馨。其實我也一樣,在中國出生長大,掌握兩種語言,熟悉兩種文化,這是幸福的事兒。”

眼前的一切,讓柯馬凱想起多年前西藏自治區的教育情況,“根據中國官方發布的教育年鑒,在上世紀80年代,西藏仍是全國受教育程度最落后的地區,而現在,那里的變化翻天覆地”。

柯馬凱告訴《環球人物》記者:“中國農村地區的教育,是我母親晚年最關心的問題之一。她始終認為,教育的關注點不在‘拔尖’,而在‘端底’。近年來,中國脫貧攻堅取得舉世矚目的成就,這是了不起的壯舉。而中國的脫貧,絕不僅僅指在物質上吃飽穿暖;中國的脫貧,也關乎教育,特別是最邊遠地區、最底層人民的教育問題。”

點擊閱讀英文報道》》》

The "Beijing-accented Foreigner" Michael Crook

系列短視頻》》》

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧柯馬凱,中國,教育