人物簡介:孫儉,時尚設計師,裕泰祥 1918第四代傳承人。1989年,進入中央工藝美術學院(現清華大學美術學院)就讀服裝設計專業。1994年進入ADK愛德康服裝公司,2003年于美國創立SLC絲綢家居品牌,2015年創立禧福匯輕奢品牌。2018年,時隔100年,作為第四代傳承人正式接手裕泰祥,更名為裕泰祥1918于海外重啟。(本刊記者 張冬碩/攝)

作為百年老字號的“掌門人”,孫儉身上有一種傳統與時尚交融的色彩。接受人民文娛記者采訪,她一襲白色新中式襯衫經典婉約,幾縷金色挑染的頭發、視覺效果突出的印花方巾,畫龍點睛。

對孫儉來說,2024年最重要的工作之一就是“裕泰祥1918助力非遺文化出海”項目。在今年9月舉辦的2024年僑夢苑北京論壇上,她正式同北京劇裝廠、北京市琺瑯廠、山西潞安府潞綢集團、北京樹美術館簽訂協議;12月,又同故宮文創達成了為期3年的共創合作。

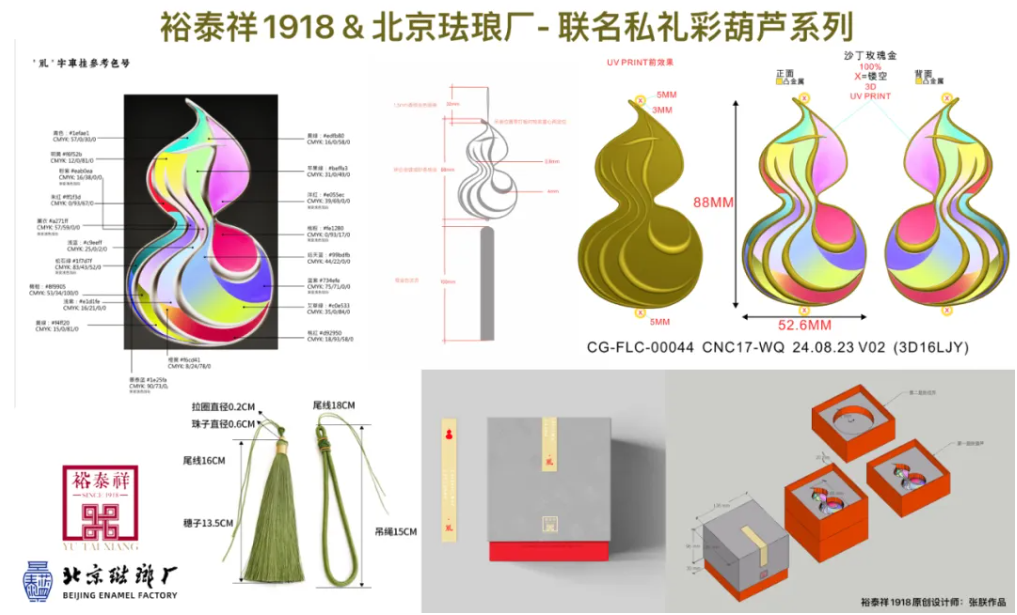

如今的裕泰祥1918,早已不是當年專注綢緞、旗袍的老字號,而是憑“傳承經典也融合創新”在業內占據一席之地的文化品牌。孫儉向記者介紹了她與北京市琺瑯廠合作出品的“福祿”系列車掛:一枚七彩寶葫蘆樣式的琺瑯材質車掛,上有線條抽象而成的“禮”字。從敲定合作意向到選題、選材再到設計、出品,孫儉和團隊只有兩周時間完成作品。

“其實我也沒想到真能做出來,除了經驗使然,唯熱愛抵萬難。”孫儉說。

·孫儉展示“福祿”車掛。

·“福祿”車掛設計圖。

這樣的效率,靠的是多年行業經驗:她做過服裝專業教師,也做過一線品牌設計師,設計過高級定制,也參與過影視美術創作、時尚家居設計,曾被日本《朝日新聞》稱為“中國最具商業價值的服裝設計師之一”。

然而,重掌裕泰祥1918這艘百年大船,更離不開對中華優秀傳統文化的學習和理解。她說:“就好像大海深處的一個光點,如燈塔一般吸引著我,必須沖著它駛去。”

家族的百年往事

對孫儉來說,“裕泰祥”曾經只是出現在家族故事里的三個字,她也從來沒想到喜歡時尚、追求時髦的自己,有一天會將發揚、傳播中華優秀傳統文化作為人生目標。

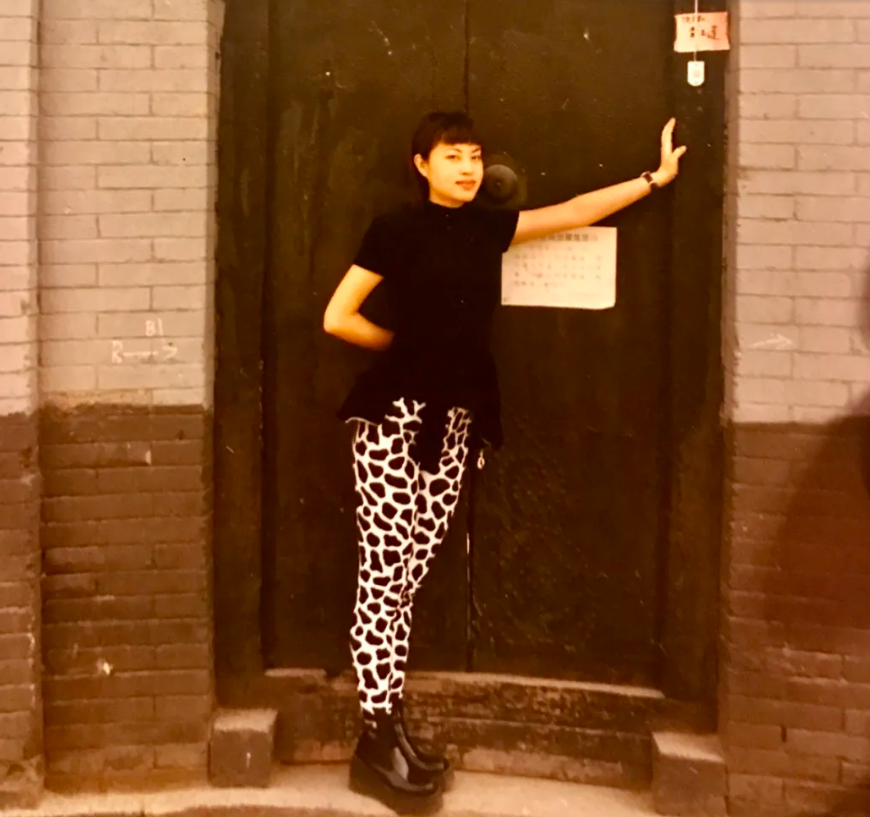

·孫儉在青年時期非常追求時髦。

提起與這個百年老字號的淵源,孫儉笑著用網絡上的一句俏皮話概括:祖上富過。其實,這種“富”不僅是物質財富,更重要的是精神傳承。1918年,孫儉的曾外祖父陳文學從開封到北京創立裕泰祥,從銀樓票號到絲綢、旗袍生意,一度將裕泰祥分號開到天津、上海。“那會兒我們就是‘高級定制’了,電影明星常是座上賓。”孫儉說。

·裕泰祥留存的老照片。

然而,創業故事背后隱藏著一件傷心往事。在開封時,陳文學曾把一家小小的棉布紡織廠經營成頗具規模的百貨公司。亂世中一朝得財,危險也隨之逼近——他的第一任夫人遭遇綁架,匪徒“開價”100萬銀圓。陳文學四處籌款如數交付,綁匪卻最終“撕票”。陳文學萬念俱灰,只能黯然離鄉,到北京投奔金融業的同學。“可能是上天憐憫,陳文學在北京認識了我的太姥姥,逐漸走出陰霾。”孫儉說。由于夫人喜愛絲綢,陳文學將生意側重點從棉布轉移到了綢緞、旗袍,結果正中當時名流圈層的喜好,聲名鵲起。裕泰祥綢布莊就坐落在北京前門打磨廠,與同仁堂、內聯升、六必居等名號毗鄰。

·裕泰祥家族照。

國難當頭,光景善變。1937年,盧溝橋事變爆發,日本占領北京城。陳文學一家關張歇業,拿黃金換美金,利用積累的人脈資源,購買了大量“盤尼西林”(即青霉素)支持抗日民族統一戰線。“沒有國就沒有家,商人雖不能上陣殺敵,但也有自己的報國方式。”孫儉說,“這是祖輩留給我們的精神指引。”

·裕泰祥留存的舊錢幣。

戰亂中,陳文學也沒放棄對子女的教育、培養;新中國成立后,陳家的孩子們在各個領域發光發熱,為新中國建設貢獻力量。而當年的裕泰祥,則逐漸成為往事中的一個名字。

“從先鋒時尚到傳統文化”

時間來到20世紀80年代,改革開放帶來了全球化的美學資訊,時尚產業在中國生根發芽,從小就喜歡給娃娃做服裝的孫儉就此踏入時尚圈:1989年,她進入中央工藝美術學院(現清華大學美術學院)就讀服裝設計專業。

·孫儉在四合院老宅。

畢業后,孫儉做了3年服裝設計老師,越發意識到時尚工作絕不能紙上談兵,只有一線的設計工作才能滿足自己的創作欲望。后來,她進入中德合資的ADK愛德康服裝公司,又被派遣到德國研修學習,在商業藝術結合上尋求出路。在愛德康,她花費2年時間從設計助理做到了設計部首席設計師、一線經理。2000年她前往美國,先后創立了SLC絲綢家居品牌、禧福匯輕奢品牌。

·孫儉在處理工作。

直到2018年,一場家庭會議中,長輩們往事重提,希望從事時尚行業的孫儉可以重整裕泰祥品牌,孫儉才第一次真正試著去了解家族傳承、觸摸祖宗們留下來的老物件。一開始,她對老旗袍、舊布料意興索然,可當雙手一一拂過歷盡滄桑的緞面,她越發感到歷史的厚重和技藝的不凡。“比如說我們家有一種藍色是百年前的,現在AI什么都能直接復制,我找了很多家科技公司,偏偏就是這個面料復制不出來,太可惜了!”孫儉說,“那時我就想,一定要讓裕泰祥1918復活,使老顏色煥發新光彩。”

·孫儉(右二)和家族姐妹穿著百年旗袍。

·老布料的藍色。

轉型過程中,孫儉發現年輕人的興趣取向和自己年輕時完全不同了,“我們那個年代還是‘崇洋’的年代,現在一看,‘90后’特別喜歡中國文化,我覺得挺欣喜。”正好當時故宮文創向孫儉提供了12個瑞獸、12種花型,她便找了服裝學院四五十個熱愛非遺文化的研究生,邊授課、邊創作。

·孫儉在給學生上課。

“新中式”的內涵在孫儉心中愈發清晰:陳舊的東西,一定要破掉;東方的文化,一定面向世界。2022年,美國洛杉磯,第17屆中美電影節開場秀。裕泰祥1918推出以中國剪紙非遺為靈感的“剪紙”系列禮服,采用白色絲綢材質、剪紙設計,第一場落地秀就收獲了不少好萊塢名流的關注,使中國非遺借服飾打破文化圈層、產業圈層,煥發新生。

·第17屆中美電影節開場秀。

做非遺文化出海的實干者

人民文娛:深入了解非遺文化之后,你打算怎么做非遺文化傳承這件事?

孫儉:站在東西、古今、新舊的交叉點,讓世界看見東方美。

去貴州調研扎染、蠟染時,我看到那些作品,真的算是極境了,但是他們做出來的東西實用性真是不行。不管造型、輔料,還是做工,都一言難盡。這些傳承人的強項是把布做出來,但不知道拿它做什么能賣出去。賺不到錢,子女就不愿意接手,導致現在瀕臨絕境。

一個70歲老先生的扎染廠,做工的全是六七十歲以上的老年人。他們缺乏把傳統文化落地的年輕人,也沒有銷路。所以特別希望我幫他們接訂單,有訂單就能活下去。老先生握著我的手,那期盼的那眼神深深扎進我的心里。

·孫儉在貴州調研。

現在裕泰祥1918已經和他們簽訂了合作協議,助力扎染、蠟染出海。做這件事時,我內心一半是喜悅,一半是悲愴。喜悅的是能夠幫助這群匠人謀得生存之道,悲愴的是我們中華大地上非遺文化太多,亟需活過來、走出去。

人民文娛:你接下來的人生,會把非遺文化出海作為志向嗎?

孫儉:我的前半生肯定是一個很好的設計師。我的后半生,曾在痛苦掙扎中選擇,到底是做一名設計師,還是做一個老板、傳承人,最后我覺得能有機地結合。我現在從事的工作,既可以幫助真正的非遺文化傳承者,又可以扶持海內外的優秀年輕設計師,讓年輕人通過我們的渠道打開市場。

獨樂樂不如眾樂樂。老一代能夠拿黃金換美金,支持抗戰。我也可以放下自己過去的成績,做中華文化出海的實干者,成全更多熱愛東方文化的年輕人,幫助更多非遺文化傳承者,把中華之美傳播到全世界。

·孫儉與設計師交流工作。

人民文娛:那你個人的收獲是什么?

孫儉:小時候住四合院,我最喜歡盯著窗外那株海棠放空,看花開花落,聽鴿哨蟲鳴。長大后離開北京,越飄越遠,記憶中的那株海棠也愈發模糊不清了。而如今的感受便是,故園今日海棠開。

責任編輯:余馳疆

責任編輯:余馳疆聲明:版權作品,未經《環球人物》書面授權,嚴禁轉載,違者將被追究法律責任。

我要糾錯