【編者按】

乙巳蛇年春節(jié),是“春節(jié)——中國人慶祝傳統(tǒng)新年的社會(huì)實(shí)踐”被列入聯(lián)合國教科文組織人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄后,人們迎來的首個(gè)春節(jié)。

全球共賀中國年,非遺瑰寶煥新顏。在首個(gè)“非遺版”春節(jié)來臨之際,環(huán)球人物網(wǎng)推出“非遺里的中國年”特別策劃,從英歌舞、打鐵花、板凳龍、社火等“儀式感”滿滿的非遺活動(dòng)中,感受濃濃年味,“遇見”中國人心靈深處最溫暖幸福的記憶。

魚燈亮,年味濃。800多年前,宋代詞人辛棄疾寫下“鳳簫聲動(dòng),玉壺光轉(zhuǎn),一夜魚龍舞”的動(dòng)人之作,元宵夜魚龍舞動(dòng)的熱鬧場景,躍然紙上。如今,在安徽歙縣元宵節(jié)的嬉魚燈會(huì)上,詞中的場景,有了更加具象化的呈現(xiàn)。

魚燈的家鄉(xiāng),在一座典型的徽州古村落中——歙縣溪頭鎮(zhèn)汪滿田村。2023年春節(jié)前夕,一盞魚燈在游戲《原神》短片中亮相,“游子千里,燈燃家在”的故事,令不少網(wǎng)友動(dòng)容。數(shù)日后,名為《非遺魚燈》的表演登上《2023中國詩詞大會(huì)》,也讓更多人看到了古村落里的這項(xiàng)非遺——嬉魚燈。

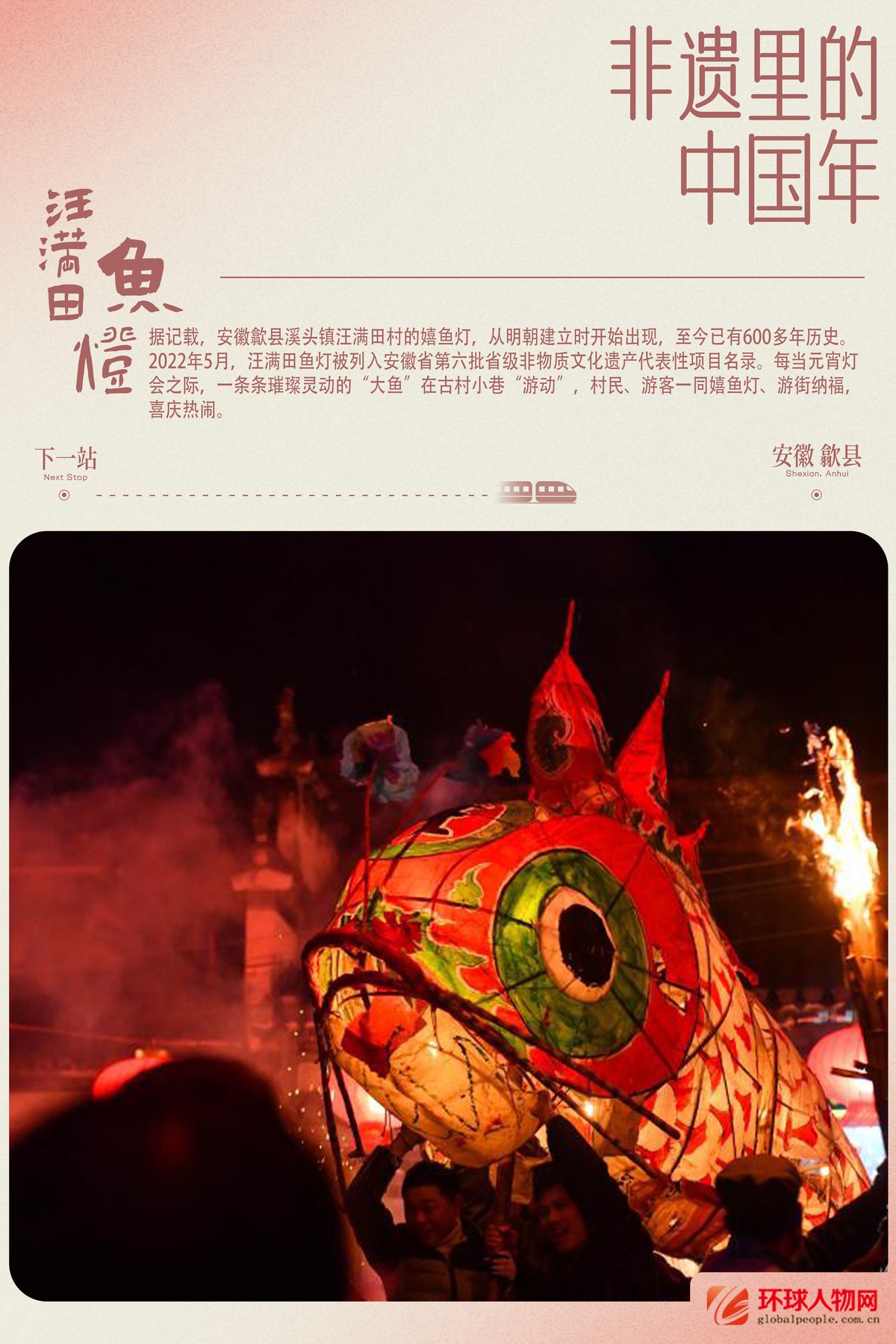

據(jù)記載,汪滿田村的嬉魚燈,從明朝建立時(shí)開始出現(xiàn),到清光緒初期達(dá)到鼎盛,至今已有600多年歷史。魚燈以竹絲為骨,以棉紙、布料為肌膚,繪魚鱗紋案,在魚肚內(nèi)點(diǎn)燭,寓意“年年有余,吉祥如意”。

每當(dāng)元宵燈會(huì)之際,一條條璀璨靈動(dòng)的“大魚”在古村小巷“游動(dòng)”,村民、游客一同嬉魚燈、游街納福,喜慶熱鬧。2022年5月,汪滿田魚燈被列入安徽省第六批省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄。

這條“大魚”,何以“游”過600年,至今仍煥發(fā)著活力與生機(jī)?挑起大梁的年輕人們,給出了答案。近些年,返鄉(xiāng)過年的90后、00后們自發(fā)地為燈會(huì)奔走,或籌措活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、或上山砍竹扎制魚燈、或扛起魚燈,組織全村老少,撐起一年年、一臺(tái)臺(tái)“年俗大戲”。

正是這份傳承、堅(jiān)守,讓“大魚”從歙縣游向世界:在歙縣非遺館,來自瑞士、法國等世界各地的青年親手體驗(yàn)“魚燈”制作,相關(guān)研學(xué)產(chǎn)業(yè)方興未艾;在汪滿田村的“魚燈工坊”,全國各地?cái)z影愛好者和魚燈制作工匠們,把魚燈文化背后的故事,進(jìn)行傳播、生動(dòng)演繹......

美好的山村,魚燈的耀眼,承載著祈福、團(tuán)圓、親情、傳承,也化身一條紐帶,讓鄉(xiāng)土中國的文化根脈不斷綿延。(綜合自中國新聞網(wǎng)、新華網(wǎng)安徽頻道、安徽文旅、安徽經(jīng)濟(jì)網(wǎng))

責(zé)任編輯:李佩藺

責(zé)任編輯:李佩藺汪滿田魚燈,安徽歙縣