在社交平臺沖浪時,你有沒有見過這樣的用戶:頭像是一只腦袋大大、爪子肉乎乎的粉色小恐龍,昵稱叫作“momo”。Ta好像無處不在、無所不言,在各大社交媒體上留下著印記。

其實,momo并非某個人,最初只是系統為新用戶自動生成的默認昵稱。本應是用來展示自我個性的頭像和昵稱,怎么就成了“泯然眾mo”了呢?不少網友給出了答案:防搜。

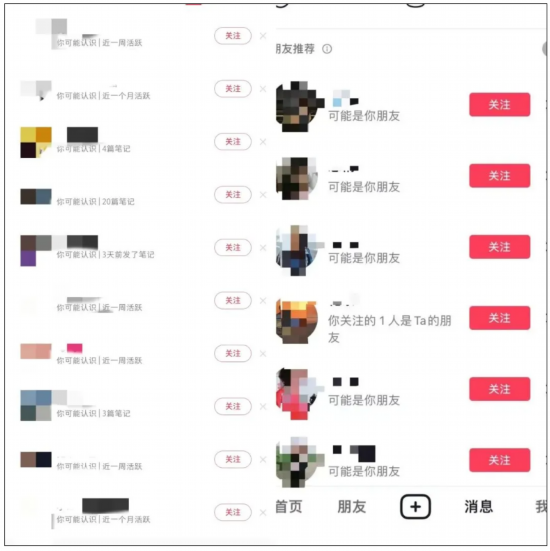

網絡平臺的多元化和包容性,給足了年輕人自由表達自我的空間,也為他們實現多元價值提供了更多可能。然而隨著大數據算法對于互聯網的介入越來越深入,各大APP相繼推出熟人推薦機制,通過關聯通訊錄、方位等算法,給用戶推薦“可能認識的人”。在虛擬空間的一條動態、一個問答,甚至給他人的一個點贊一條評論,都有可能被即時推送給同事、親友等現實生活中的“好友”。

前不久,#你推送的人我認識,但你猜猜我們為什么不是好友?#的話題沖上熱搜。有網友分享了自己的經歷:“在網上發發牢騷,結果被大數據推送給了當事人”“有熟人來加好友,不想加又不得不加”。互聯網的確在空間層面上拉近了人與人之間的距離,但卻也讓不少人苦惱于它所帶來的“邊界缺失感”。

做“自己”時,總怕被熟人認出,而成為“momo”后,終于可以躲在這個樹洞里,說自己不敢說的話。這就不難領會,為什么在互聯網世界中,越來越多的人選擇這種匿名方式。這種群體行為或許可以理解為一種隱身,這種集體的“消失”換來了個體的“存在”和表達的自由,讓年輕人們能夠在算法的凝視和現實的裹挾中,找到一片真正屬于自我的“棲息地”。

除了成為“momo”,在這場與算法的博弈中,人們還自覺形成了某些網絡社交的“默契”:不用日常使用的手機號登錄、頻繁換頭像讓大數據無法識別、不主動探聽同事朋友之間的賬號名、關閉熟人推薦機制,就算看到“可能認識的人”也會默默點擊“不感興趣”……這些來自互聯網原住民們的選擇,既是對隱私的一種捍衛,也是對過度暴露的一種反思——網絡空間里,該有怎樣的社交距離?

也要看到,集體掩護的身份,讓不少“momo”模糊了網絡責任的邊界。當有些“momo”肆意攻擊他人時,也讓無辜者因身份混淆而“背鍋”,甚至給人留下了“取名叫‘momo’的都是鍵盤俠”的污名化印象。要知道,“momo”的出現,正因為人們對于網絡暴力的反感,大家所追求的“momo”,也并非鍵盤俠們的“馬甲”賬號。

正如一位網友所言:“我不想被看見,但依然希望被聽見”,這或許是個悖論,但卻是當下不少人內心的真實想法。或許,這些“粉色小恐龍”存在的意義,將不再局限于定義自我,而是能讓網絡上的每一個聲音都能夠以最本真的姿態找到屬于自己的回響。

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧momo