1979年4月,鄧麗君在加拿大溫哥華準備展開巡回演唱。

“好花不常開,好景不常在。愁喜時時變,合久必有分……”馬來西亞吉隆坡五月花大酒樓的霓虹燈下,擠滿了屏息凝神的華人。在南洋潮濕的夜風中,這首《幾時你回來》(《何日君再來》最初版)為他們帶來了家鄉的味道,勾起了久違的情感記憶。

那是1971年,麗風唱片公司老板黃連振買下這家酒樓,邀請鄧麗君前去獻唱。臺上,鄧麗君一襲旗袍,指尖輕撫麥克風,仿佛從遙遠的時空中走來。

這只是鄧麗君滿世界“跑碼頭”期間的尋常一幕。20世紀七八十年代,從新加坡國家劇場到越南麗聲戲院,從日本東京的NHK大會堂到美國紐約的林肯中心,她先后輾轉于東南亞、東亞、北美,用歌聲撫慰著游子們的鄉愁,成為全球華人心中最溫柔的集體記憶。

風靡南洋

1969年12月,鄧麗君在母親的陪同下,坐上了前往新加坡的飛機。這是年僅16歲的她第一次離家。當時,新加坡國家劇場要舉行群星慈善晚會,邀請了很多當紅歌星,鄧麗君是其中最年輕的一名。

“真誠和用心的表演是最能打動觀眾的,放心展示自己吧。”在母親的鼓勵下,鄧麗君信心滿滿地演唱了《晶晶》《珊瑚戀》等歌曲,贏得滿場喝彩。唱閩南語歌《燒肉粽》時,她還別出心裁地給觀眾發粽子,將氣氛推向高潮。隨著晚會的電視直播,這名亭亭玉立的少女轟動了整個新加坡,也打開了自己的國際樂壇之路。

“當時東南亞最具影響力的音樂公司是麗風唱片,老板黃連振就坐在臺下。他覺得鄧麗君頗有潛力,后托人找到她,力邀她成為麗風的簽約歌手。”馬來西亞華人鋼琴家郭祺文說。郭祺文曾在麗風唱片工作多年,舉辦過多場“懷念鄧麗君”主題音樂會,“老人家(黃連振)生前常跟我念叨,鄧麗君是無可替代的”。

在黃連振的精心包裝下,麗風唱片為鄧麗君制作《海韻》《風從哪里來》等經典歌曲,還為她策劃了《路邊的野花不要采》,使她成為東南亞家喻戶曉的歌星。

1972年,黃連振給作詞人林煌坤打電話,希望他為鄧麗君“量身定制”一首民歌小調,由馬來西亞華人作曲家李俊雄譜曲。《路邊的野花不要采》就這樣誕生了。此時的鄧麗君正在東南亞巡演,將這首歌演繹得生動俏皮。每次出場,歌迷送來的禮物一堆就是一房間。為避免引起騷動,鄧麗君不再敢公開去看電影,每次都等影廳燈光熄滅才戴著帽子悄悄坐在角落,在電影結束前就匆匆離開。

1972年,鄧麗君在馬來西亞檳城參觀蛇廟。

從《路邊的野花不要采》開始,郭祺文成了鄧麗君的歌迷。1975年,15歲的他在家鄉見到了前來巡演的鄧麗君。“現場人山人海,擠得水泄不通,我較瘦小,居然被人潮推到最前面,這時鄧麗君恰好走出來。”郭祺文回憶,她穿著藍色牛仔背帶褲,還主動跟他握手,“我激動壞了,趕緊請她為我簽名”。

在東南亞巡演期間,鄧麗君還曾多次深入戰火紛飛的越南。在鄧麗君三哥鄧長富的回憶中,越南麗聲戲院外經常炮火連天,甚至窗戶玻璃都不時被震碎,鄧麗君雖內心驚恐,還是會堅持把歌唱完。林煌坤曾在書中寫道,《何日君再來》是鄧麗君在越南演出的必唱曲目,原因是她的樂壇伯樂之一朱堅于1972年在越南上空墜機身亡。

鄧麗君的演出給槍林彈雨中的人們帶去心靈的慰藉,而她自己的內心卻滿是悲情回憶。歌星張帝曾回憶,在越南演出結束后,他們準備乘機離開,但機場突遭轟炸。在生死攸關時刻,他和鄧麗君抱頭痛哭。幸運的是,經多方協調,一架美國軍用飛機最終將他們安全帶離。

在東南亞巡回演唱中,鄧麗君就曾展現出驚人的語言天賦,“用6種語言唱過歌”。鄧長富細數,鄧麗君一生演唱的歌曲數量約有1480首,以中文歌數量居首,其次是日語歌,再次是英文歌,還有印尼語歌。此外,她還唱過方言歌,如粵語歌、閩南語歌。

鄧長富告訴記者,鄧麗君演出時,不僅盡量唱當地的歌,還經常將《小城故事》中的“小城”改成當地地名。她還出過兩張印尼語專輯,收錄了《再見!我的愛人》《絲絲小雨》等中文歌的印尼語版本。而那首最為人熟知的《甜蜜蜜》,旋律其實也源自印尼民謠。“這首印尼民謠名為‘劃舢板’,最初是印尼船夫勞作時傳唱的民間小調,直到鄧麗君的《甜蜜蜜》問世,這一旋律才真正成為東南亞華人的共同記憶。”暨南大學印度尼西亞研究中心副研究員潘玥說。

鄧麗君未曾去緬甸開演唱會,但她的歌在當地廣受歡迎,直到現在,在婚禮和節日慶典中都必不可少。緬甸金多堰婦女慈善會主席李素華第一次聽到鄧麗君的歌是1973年,當時18歲的她一邊做家務,一邊哼唱《千言萬語》。“我們全家都對《月亮代表我的心》情有獨鐘,我的小孫女才五六歲,就能跟著旋律哼唱了。”

如今,鄧麗君在東南亞地區依然赫赫有名。郭祺文在自己的音樂廳隨機彈起鄧麗君的歌曲時,不少兩鬢斑白的華人都會眼含熱淚地跟唱;在印度尼西亞,鄧麗君的歌仍占據著KTV點歌榜的耀眼位置新加坡的樟宜機場也經常播放《月亮代表我的心》迎接著每一位落地的旅客……

東瀛傳奇

如果說東南亞是鄧麗君步入國際樂壇的起點,日本則是她事業的高光時刻。在日本,幾乎沒有一位外來歌手能像鄧麗君一樣被長久地記憶。

鄧麗君東京歌迷會會長郭靜說,在鄧麗君逝世這么多年后,一提起Teresa Teng(鄧麗君在日本的藝名),老人們都還記得。歌迷會的成員多是當年的粉絲,大家聚在一起唱鄧麗君的歌,很開心。在日本福島縣三島町,人們甚至為鄧麗君立了一座墓碑。2007年,日本朝日電視臺還制作了一部傳記類電視劇《鄧麗君物語》。

在東京接受《環球人物》記者采訪時,93歲的舟木稔說起與鄧麗君的初逢,眼睛炯炯有神。1973年,他在日本寶麗多公司任制作管理部長,在中國香港的演唱會上第一次見到鄧麗君,瞬間感到“就是她了”。“臺上的鄧麗君剛滿20歲,歌甜美,人清秀,閃耀著光芒。那是一種會成為大明星的光芒。”

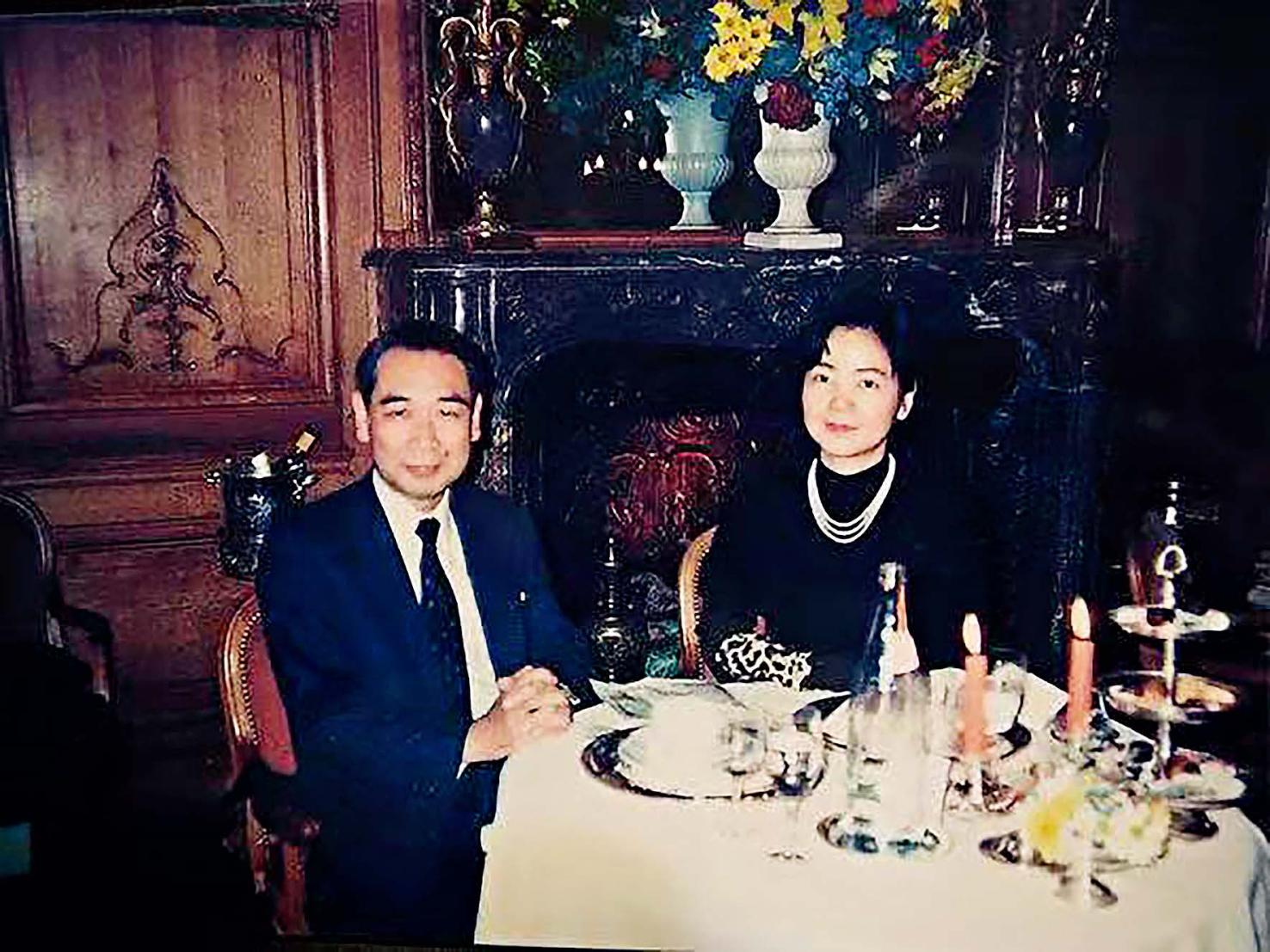

舟木稔與鄧麗君合影。

那年,舟木稔去香港,目的是尋找可以帶回日本發展的歌星。當時在香港東方歌劇院的演出中,多位歌手上場,鄧麗君唱的是壓軸曲。舟木稔以犀利的直覺認定她潛力無限,當即與其聯系,希望帶她到日本出道。

在香港等了10天,舟木稔才接到鄧麗君母親的電話,要求秘密見面。“鄧麗君給我的第一印象是乖乖女。”舟木稔回憶,他費盡心力游說鄧麗君母女“來日本”,鄧麗君不時望向母親。后來,聽了日方的條件,她們終于答應了。舟木稔高興地返回日本,等著簽約。

不料,回到日本沒兩天,舟木稔又接到鄧麗君母親的消息:我們不去了。原來,鄧麗君父親聽說女兒要去日本發展,立即說“不行”,理由是鄧麗君在港臺、東南亞地區已頗有名氣,何苦遠渡重洋去日本。

舟木稔不死心,飛去臺灣軟磨硬泡,天天去鄧麗君家看望她父親。但她父親該喝酒喝酒,該聊天聊天,就是不松口。突然有一天,他問舟木稔:“你會跳舞嗎?”于是,舟木稔便陪著他去舞廳。“她父親國標舞跳得可好了。”舟木稔回憶,就這樣,他終于獲得了鄧麗君父親的信任。1973年6月,鄧麗君父親簽了女兒與寶麗多的合約,說:“我把女兒交給你們了。”

剛到日本時,舟木稔帶鄧麗君去參加各種音樂頒獎典禮。“明年我要站在領獎臺上。”鄧麗君小聲說。外界傳言,鄧麗君在日本接受了一年專業音樂訓練才出道。但舟木稔告訴《環球人物》記者,鄧麗君幾乎沒有經過音樂訓練,“她的形象和唱功都渾然天成,領悟力也極強,我只需偶爾糾正她幾個日語發音”。

1974年,鄧麗君在日本出道。第一張唱片《不論今宵或明天》走偶像路線,發售3萬張,結果根本賣不動。舟木稔急得像熱鍋上的螞蟻,“我可是和她父親夸下了海口,說一定會讓他女兒在日本成為大歌星”。

1977年6月,鄧麗君在日本原宿家中的休閑照。

要想在日本樂壇冒頭,需要拿到唱片大獎賽的獎項,那就必須在10月前再出一張唱片,才有可能參加當年的比賽。時間緊迫,唱片公司馬不停蹄地剖析問題,發現偶像路線并不適合鄧麗君,因此第二張唱片充分體現了她的歌唱優勢。最終,鄧麗君以一曲哀婉纏綿的《空港》獲得日本唱片大獎的“優秀新人獎”。這是日本音樂界最有分量的獎項之一。舟木稔長舒一口氣,“我這才算是有臉見她父親了”。

80年代,鄧麗君又連續3年獲得日本有線大賞和全日本有線放送大賞兩項音樂大獎。這樣的成績在日本意味著什么?面對《環球人物》記者的提問,舟木稔想了想回答:“高得無法形容,只能說是殿堂級的。這樣的成就只有鄧麗君能完成。她是獨一無二的,是傳奇。她演繹日本歌曲的方式也是獨一無二的,深情又清麗。”

采訪過程中,舟木稔時常流露出慈父般的神情。他說:“在公司里,每當問誰來擔任鄧麗君經紀人時,大家都會爭搶,因為她對每個人都那么親切隨和。”

正因為情誼深厚,30年前那個噩耗對舟木稔的打擊很大。“1995年4月底,鄧麗君給我打來電話,我們說好過一個星期,我去找她面談新歌錄音的事。”但說好的來電,舟木稔一直沒等到。5月8日,他給鄧麗君母親打電話,也無人接聽。他感到很蹊蹺,但怎么也沒想到是鄧麗君走了。第二天,一封日本共同通訊社的電報發到舟木稔事務所,可他還是不信,“那些娛樂記者又瞎寫”。

然而,噩耗最終被證實。大腦一片空白的舟木稔來到臺北機場,迎接從泰國運回的鄧麗君。回憶當時情景,他難過地垂下了頭。

此后30年,每逢鄧麗君忌日,舟木稔都前往臺灣參加紀念儀式,今年也將如此。他說:“只要活著一天,就要向世界傳達鄧麗君有多么好,這是我晚年的事業。”

北美“財神”

當地時間1980年7月20日晚7時30分,美國紐約林肯中心音樂廳的燈光準時熄滅,舞臺中央的旋轉燈閃爍著,照亮了整個音樂廳,臺下一片寂靜。音響中傳出鄧麗君的歌聲,雷鳴般的掌聲隨即響起。

20世紀70年代末,鄧麗君在美國接受采訪。

在日本樂壇闖出名氣后,鄧麗君受邀來到紐約林肯中心。演唱會場的數千個座位兩周前便已售罄,后來臨時加了200個座位,連場外也擠滿了沒票的歌迷。現場不僅有華僑華人,還有許多美國人、加拿大人。票房經理感嘆:“東方藝人在紐約演出有這樣的票房,這是第一次。”

作為首位登上林肯中心舞臺的華人女歌手,鄧麗君不僅演唱中國歌曲,還唱了美國鄉村歌曲。演出末尾,她唱了一首《再見!我的愛人》,曲終,臺下掌聲如雷。她再度出場,演唱《何日君再來》。觀眾熱情依舊,她又以一首《海韻》回應。觀眾仍不愿離去,她只好三度出場,演唱《高山青》。直至會場燈光亮起,觀眾才依依不舍地離開。

當時,鄧長富正在美國讀書,全程陪同妹妹。“當天,我就在后臺等她,水是不離身的,小妹一下臺就趕緊遞給她。”他回憶道,跟著鄧麗君巡演的樂隊成員來自不同國家和地區,包括美國當地樂手、日本樂手和中國香港樂手。鄧麗君不慌不忙地切換語言與舞臺工作人員交流,一會兒講英文,一會兒說日語,一會兒又換成中國的粵語,一旁的林肯中心經理驚嘆“從沒見過這種場面”。

演唱會結束后,美國主流媒體《紐約時報》《華爾街日報》《時代》等均以顯著版面進行報道。兩天后的慶功宴上,紐約市長授予鄧麗君一枚象征紐約市的“金蘋果”胸針,以示祝賀。

1980年7月,紐約市長授予鄧麗君“金蘋果”胸針。

當時鄧長富的同學也想聽鄧麗君唱歌,鄧麗君很爽快地答應了,還主動說服演出公司:“留學生團體的活動不是商業性質,不會影響票房。”

3年后,鄧長富再次見證妹妹在北美歌壇大放異彩。1983年年初,鄧麗君應邀前往美國賭城拉斯維加斯舉辦演唱會。當地凱撒宮大門口掛著鄧麗君的照片,一向畫著白人歌星的廣告牌上也第一次出現了黃皮膚、黑眼睛的中國姑娘鄧麗君。

凱撒宮只有1100個座位,老板千方百計加到1500個。2月的演出,票在1個月前就已售罄。最后,兩邊過道也被賣了站票。“在拉斯維加斯看演唱會要塞小費,否則就沒有好位置,服務生們都賺翻了。”鄧長富說,有人干脆給帶位的服務生塞上百美元,硬擠進去。

8點的演出,凱撒宮6點半就已爆滿。鄧麗君演唱了《風霜伴我行》等數十首歌曲,還特別演唱了《龍的傳人》,打動了在場所有華人的心。

演出一結束,警衛上前擁抱鄧麗君,連說:“好極了!這里從來沒有過這種盛況,簡直使人難以置信!”鄧長富記得,這些人一再要求鄧麗君擠時間再到凱撒宮來——只要鄧麗君常來,他們就能發財。兩場演出下來,凱撒宮工作人員得到的小費比一個月的工資還多。

美國巡演成功后,“鄧麗君旋風”更甚。1983年底,鄧麗君舉辦出道15周年巡回演唱會,第二年又一路唱回東南亞。她的歌聲飄蕩在全世界的街頭巷尾,成為華人世界共同的情感符號。

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧鄧麗君,舟木稔