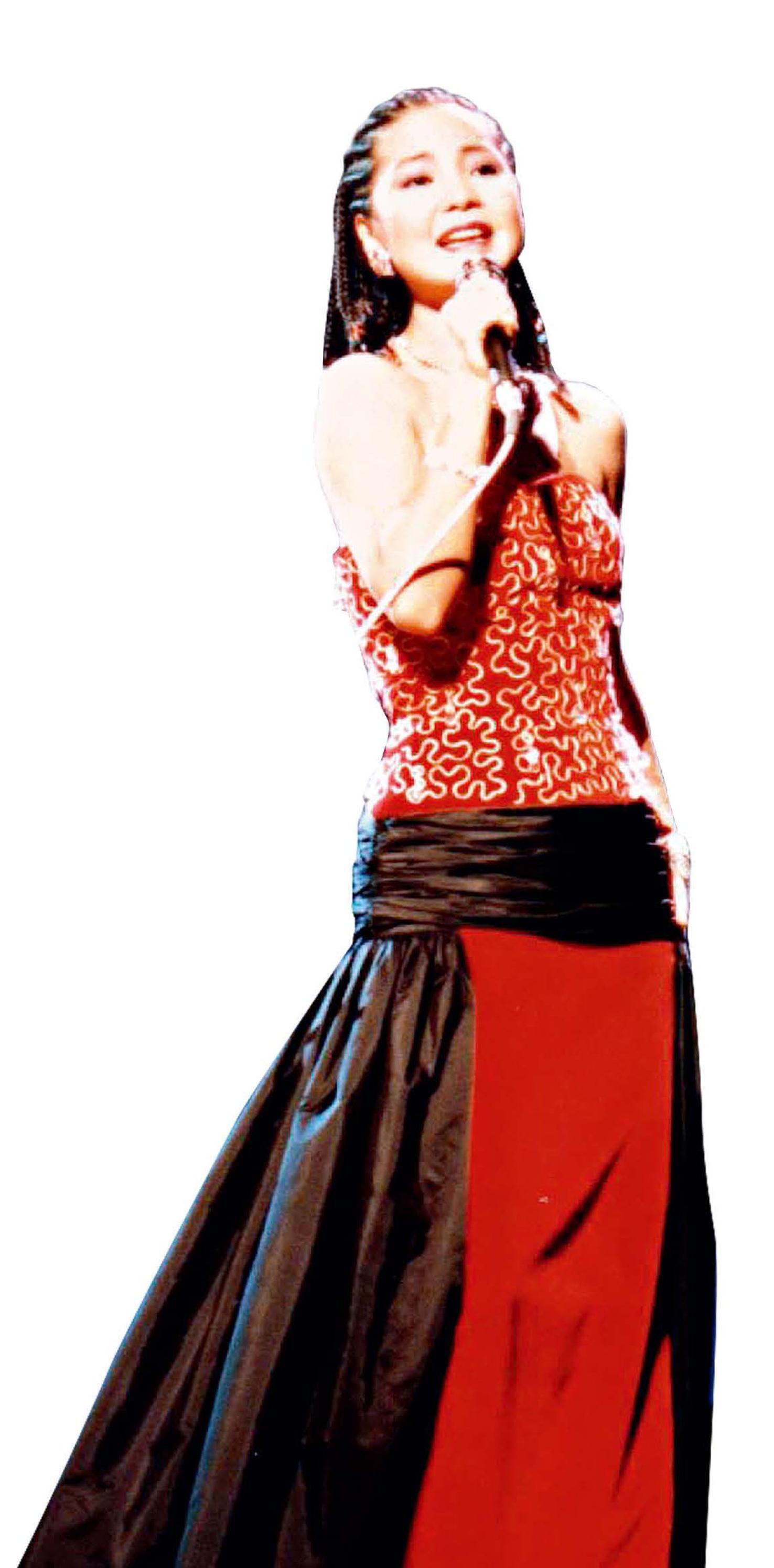

1978年,鄧麗君香港利舞臺演唱會。

命運總有許多不太美好的巧合。

1995年初,26歲的王菲準備錄制一張向偶像鄧麗君致敬的翻唱專輯。4月,她進棚錄音,第二周便傳出了鄧麗君驟然離世的消息。“當時有幾天我是沒有錄的。”王菲回憶,“因為我唱不下去。”

兩個月后,這張名為《菲靡靡之音》的專輯問世,13首鄧麗君的經典之作在王菲的演繹下,迸發出不一樣的色彩。《但愿人長久》《又見炊煙》《南海姑娘》等老歌,在20世紀90年代有了新的生命力。

1996年,香港十大中文金曲頒獎典禮上,王菲一頭齊肩短發,穿著白色連衣裙從高臺走下,唱起鄧麗君那首紅遍各地的名曲——《我只在乎你》。唱到最后一段副歌,王菲轉身,面向大屏幕上鄧麗君的照片,深深鞠了一躬,說了一聲:“謝謝。”

她是華語樂壇的標桿

事實上,王菲不止一次在采訪中提到過:“鄧麗君是我的偶像。”在她心中,鄧麗君的聲音已經成為生命記憶的一部分,堪稱流行音樂乃至個人審美的啟蒙。2013年,在鄧麗君誕辰60周年的紀念演唱會上,許久未露面的王菲登臺連唱4首歌,其中一首是鄧麗君生前未發表的遺作——《清平調》。

2013年5月,北京舉行“鄧麗君60周年紀念演唱會”,現場播出《清平調》的前半段歌聲,隨后王菲接唱了完整的《清平調》。

“解釋春風無限恨,沉香亭北倚闌干。”李白的詞,在千年以后,表達出另一代人的悲歡離合。

“鄧麗君的歌在上世紀80年代經歷了從‘靡靡之音’到廣泛接受的轉變。”“80后”音樂制作人趙兆對《環球人物》記者說,“青春時代聽鄧麗君,會覺得偏老。但是隨著時間推移,慢慢發現,她的歌和聲音,都會讓人覺得好舒服。”

這份“舒服”從何而來?歌手楊鈺瑩如此評價鄧麗君:“我們對她的愛,源于那個時代,源于她的歌聲是那么的人性、甜美和細膩,我覺得我想要的都會在她的歌聲里找到。大家都說我們做這一行就是和音樂談戀愛,鄧麗君就是我們永遠的初戀情人。”

有這份初戀之情的,不只楊鈺瑩。

1978年,全國開始悄悄流行跳交誼舞,內蒙古藝術學校里的一個愣頭青小伙兒在地下舞廳第一次聽到了鄧麗君。他被那種情感充沛、如沐春風的歌聲深深吸引。從此,他不知疲倦地搜集鄧麗君的磁帶——當年,要想拿到一盤她的磁帶,少不得費盡心思。“她用全部情感演繹歌曲,這點特別讓我心動。”

這位少年,名叫騰格爾,他對《環球人物》記者說:“她教會我們這一代歌手,如何用心去唱歌。”

1980年的暑假,一個12歲的小女孩跟著媽媽回到湖北黃陂老家。黃陂的鄉下,家家戶戶門口都有一口養著魚的池塘。

一天,小女孩坐在池塘邊,擺弄著磚塊大小的半導體收音機,胡亂撥弄著可以拉成三段的天線。

“突然,我聽到了一句讓我渾身觸電的歌聲:我要為你歌唱。好像是從天外降下來的聲音,從此我記住了鄧麗君,也是從那時候起,我開始偷偷學習鄧麗君的歌曲,模仿她的唱腔。”

這個小女孩,名叫黃綺珊。鄧麗君對黃綺珊的意義遠不止音樂啟蒙。“她解決了我成為一名職業歌手必須要解決的重要環節——呼吸。”成為歌手后一段時間里,黃綺珊的聲帶常常出現狀況,時不時就要去看醫生。在那段被嗓音問題困擾的時期,她重新唱起了鄧麗君,學習鄧麗君的發聲、語氣、節奏。

“不知道是在哪一個時刻,我突然掌握了她呼吸的關鍵和秘訣。從那以后,我再也沒去看過治療嗓音的醫生。”黃綺珊說,“鄧麗君是華語樂壇的標桿。”

她訴說了蕓蕓眾生的內心世界

所謂標桿,是指開啟先河并長久影響行業的人。

在流行音樂界,田震稱鄧麗君是“華語樂壇的大師”,那英說鄧麗君是“祖師奶奶輩兒的”;美聲唱法中,李光曦說“所有年齡段的人都喜歡鄧麗君”;傳統戲曲里,王佩瑜說鄧麗君是“流行樂壇的梅蘭芳”;搖滾圈中,竇唯說“鄧麗君是華語歌曲巔峰”……鄧麗君幾乎影響了中國現代音樂的各個領域。

為什么不同唱法、不同曲風的歌手都愛鄧麗君?“技術、情感和舞臺表現,是鄧麗君留給現代歌手的寶貴財富。”樂評人梁曉輝對《環球人物》記者說。

技術層面上,鄧麗君是將中西聲樂技巧融會貫通的集大成者。她從小學習黃梅戲,最講究丹田之氣入歌聲。如今,B站上鄧麗君的演唱視頻,彈幕中總會出現一句話:聽不到換氣的呼吸聲。這份功力,就來自她從小的刻苦訓練。

上世紀70年代,在鄧麗君跳出華語樂壇走向日本、美國的時期,她吸收演歌(日本的傳統流行音樂)、搖滾、布魯斯等多種風格,形成了獨樹一幟的唱腔。她可以高亢地唱《北國之春》,也可以動感地舞邁克爾·杰克遜。

作品層面上,鄧麗君的歌以四拍子為主。《在水一方》《小城故事》《甜蜜蜜》等,均是如此。在這四拍中,鄧麗君通過聲音表現節拍強弱,又通過強弱表達敘事情感。就像“小城故事多,充滿喜和樂”,悠揚小調搭配自然吐字和飽滿強弱,鄧麗君讓唱歌像講故事一樣娓娓道來。“這份技術加情感的表達,讓鄧麗君訴說了蕓蕓眾生的內心世界。”梁曉輝說。

最后,則是鄧麗君的舞臺表現力。《甜蜜蜜》里每句尾字均壓“i”韻,鄧麗君每次演唱都嘴角兩邊拉開上揚,邊笑邊唱,甜蜜之感撲面而來。在講求音樂演唱一板一眼的年代,她以靈動、爛漫的臺風,奠定了流行歌手“以情達意”的標準。

“她的技術、唱腔,加上美好的情感表達,締造出一首首音樂經典。”陶喆對《環球人物》記者說。他在小時候與鄧麗君有幾面之緣,最深刻的印象就是她的溫柔、甜美和包容,“或許,也只有真正保留內心美好的人,才能唱出這樣美好的歌曲”。

1985年,鄧麗君在日本NHK“One&Only”演唱會上。

我沒有選錯這個偶像

當然,鄧麗君成為一個時代的偶像,不僅僅在于她的歌聲,更在于她的藝術品格,其謙遜、敬業的態度,影響了一代又一代音樂人。

上世紀70年代末,剛剛出道的蔡琴在錄音棚錄制歌曲。“已經是巨星的鄧麗君從日本回來錄專輯,她在黑暗中聽我唱:南風吻臉輕輕,飄過來花香濃。”蔡琴回憶道,“我站在光中,只能看到她的影子,我真的萬萬沒有想到,她邊聽邊幫我打拍子。”

1990年,在“香港星光熠熠耀保良演唱會”上,劉嘉玲第一次和偶像鄧麗君同臺。晚會現場,她看到鄧麗君非常認真地排練,對每一個人都異常溫柔。“她的認真態度,對每一個工作人員的態度,都是值得我敬佩的。我會覺得,我沒有選錯這個偶像。”

幾乎所有人提起鄧麗君,都會提到一個詞:溫柔。然而,深入了解鄧麗君,才會明白她溫柔之下的堅韌和情懷。9歲出道,16歲成名,21歲勇闖日本歌壇,不到30歲就在美國林肯中心、洛杉磯音樂中心、拉斯維加斯凱撒宮舉辦演唱會,創下“十億個掌聲”的紀錄。這一切背后,是她一年365天不停演出的付出,是她日以繼夜學習英語、日語等的拼勁兒,也是她視舞臺為生命的堅決——她永遠不可能放棄舞臺。

另一個鄧麗君不可放棄的是她的家國情。在那個特殊年代,鄧麗君常常公開提及故土:“我父親是河北人,我母親是山東人,我講的最好的就是山東話。我想去爸爸媽媽的故鄉,為家鄉的父老鄉親演唱。”

1994年,鄧麗君去世的前一年,她登上了兩個舞臺。一個是當年6月,她登臺演唱《長城謠》。當時她的身體已經有些虛弱,歌里有一句“四萬萬同胞心一樣”,鄧麗君即興改了詞:十萬萬同胞心一樣。

另一個則是11月的日本演出,當時的她發著高燒,依然是旗袍,依然是在異國唱著中文——這是鄧麗君生前最后一次公開表演。

或許,這就是我們始終懷念鄧麗君的原因:她用她的歌聲,啟蒙了一代流行音樂人;她也用她的歌聲,彌合了一個時代的傷痕。

任時光匆匆流去,她永遠是華語樂壇上閃亮的星。

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧鄧麗君,王菲,流行樂