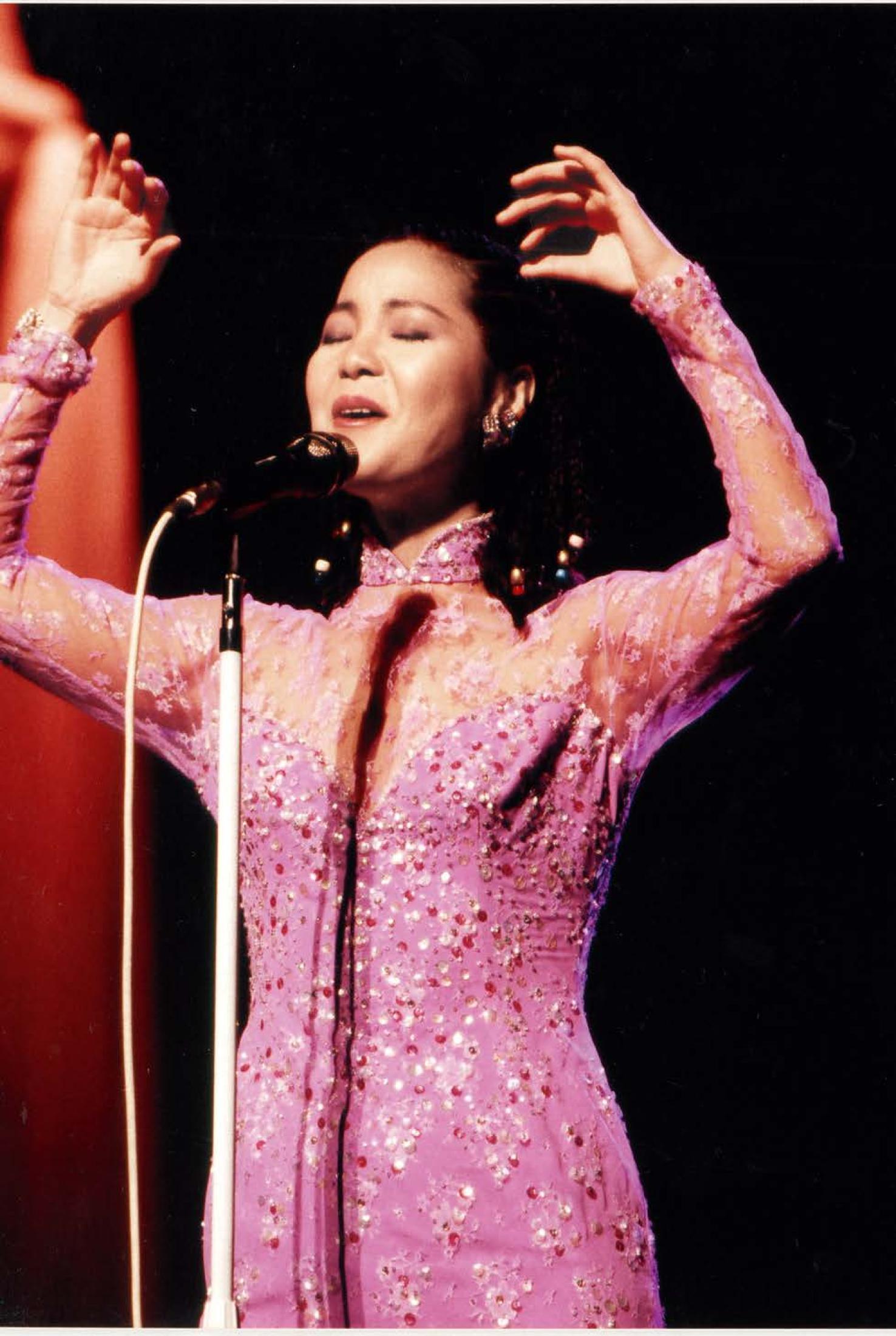

1985年,鄧麗君在“One&Only”演唱會(huì)上旗袍搭配辮子的造型。

1985年12月15日,鄧麗君在日本NHK大會(huì)堂舉行了人生中最后一場(chǎng)大型演唱會(huì),主題是“One&Only(唯一一次)”。

演唱會(huì)進(jìn)行到第二十一分鐘,舞臺(tái)燈光漸次熄滅,背景幕布變換成夜幕降臨時(shí)分的深紫色。三盞中式宮燈懸在幕布上方,透出朦朧光暈。

圓形追光燈下,鄧麗君站在立式話筒前,伴隨著《何日君再來》的前奏輕輕舞動(dòng)。身上那襲淡紫色旗袍隨她的舞步漾開微波,全身珠片明明滅滅,像星辰在銀河間躍動(dòng)。

對(duì)歌迷和全體華人而言,談起鄧麗君的美,總是離不開旗袍。從20世紀(jì)70年代后期開始,只要舉辦演唱會(huì),鄧麗君一定要安排至少一套旗袍造型。三哥鄧長(zhǎng)富說:“她認(rèn)為這樣能彰顯我們中國(guó)人的穿衣特性,這是她的風(fēng)格。”

時(shí)至今日,仍有許多亞洲女性愿意一擲千金,只為復(fù)刻“鄧麗君同款旗袍”。這就是鄧麗君的魅力。她把那些流暢的線條、閃爍的珠片和大氣的紋樣演繹出萬千風(fēng)情,成為無數(shù)人的時(shí)尚啟蒙和“東方美”的代表人物。

柔美與風(fēng)骨

1976年,鄧麗君首次以高衩旗袍造型亮相電視節(jié)目,一舉俘獲無數(shù)觀眾的心。有人來信索取鄧麗君的旗袍照片,有人夸贊她的腿部線條很美。一向大方的鄧麗君幽默回應(yīng):“因?yàn)槟樀安缓每绰铮缓么└唏闷炫坜D(zhuǎn)移大家的注意力啦!梁思成《圖像中國(guó)建筑史”》中的西康雅安高頤闕手繪稿。

此時(shí)的鄧麗君,已將發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到競(jìng)爭(zhēng)激烈的日本市場(chǎng)。日本社會(huì)存在一定的排外傾向,但鄧麗君以中國(guó)形象為榮,從不掩飾自己是中國(guó)歌手。在越來越多的演出中,她選擇穿上代表中國(guó)的旗袍。

1978年,鄧麗君身穿白底牡丹旗袍在日本演唱。

她的絕大多數(shù)旗袍在香港、臺(tái)灣兩地定制。一件絲質(zhì)旗袍大約需要5000元港幣,在當(dāng)時(shí)可以買兩臺(tái)18英寸的進(jìn)口彩電,或是為一間普通住宅提供半年的租金,可見鄧麗君投入之高。不過,她樂此不疲,有時(shí)還會(huì)記下歌迷的身材尺碼,定制旗袍送給歌迷當(dāng)禮物。

為什么鄧麗君能成為“最適合穿旗袍的人”?

北京服裝學(xué)院教授、中國(guó)傳統(tǒng)旗袍制作技藝非遺傳承人史立萍認(rèn)為,歷經(jīng)多番改良的旗袍是中華民族服飾文化的結(jié)晶,最能表現(xiàn)東方女性的身段美。“西方一般將豐滿的胸部作為女性魅力的核心符號(hào),東方則講究‘藏而不露’,更重視曲線與整體身形。鄧麗君身高1.67米,體形勻稱、腿部修長(zhǎng),這些先天條件與旗袍十分適配。”

史立萍告訴《環(huán)球人物》記者,早年間,旗袍制作有地域流派之分,鄧麗君的許多旗袍屬于港工旗袍。在海派旗袍的基礎(chǔ)上,港工旗袍吸收了西方的立體剪裁技術(shù),腰部和裙擺更加收攏,使鄧麗君的女性氣質(zhì)更為突出。同時(shí),港工旗袍常用無袖的齊肩設(shè)計(jì),露膚度更高,又為鄧麗君增加了俏麗和摩登感。

不過,史立萍覺得,鄧麗君的旗袍造型之所以經(jīng)典,更重要的東西源于內(nèi)在。“旗袍是一種兼具柔美和風(fēng)骨、很有能量的服飾,穿著旗袍的鄧麗君大方自信、美而不妖,把屬于中國(guó)人的精神氣質(zhì)展現(xiàn)出來了。從20世紀(jì)30年代中國(guó)女性穿著旗袍走上街頭抗議列強(qiáng)入侵、呼喚民族獨(dú)立開始,近現(xiàn)代的旗袍就蘊(yùn)含著這種風(fēng)骨和氣質(zhì)。”

說起來,史立萍投身旗袍制作和旗袍文化傳播,也是受鄧麗君的影響。20世紀(jì)80年代,還在上高中的她常常走上兩站路,到母親的單位看電視。一天,畫面放到鄧麗君出場(chǎng),史立萍和身邊的朋友們?nèi)滩蛔 巴邸绷顺鰜恚骸昂妹腊。 ?/p>

那是史立萍第一次看到穿著旗袍的中國(guó)女性。時(shí)隔多年,她還記得鄧麗君身上是件白底大花旗袍。電視機(jī)的屏幕只有9英寸,又是黑白的,可她依然被那種溫柔而不失灑脫的美深深震撼了。

后來,機(jī)緣巧合之下,史立萍到北京老字號(hào)“雙順便服店”拜師學(xué)藝,從此埋首于旗袍40多年。她曾像鄧麗君一樣走出國(guó)門,在歐洲的服裝公司工作。但她發(fā)現(xiàn),外國(guó)人真正對(duì)自己刮目相看,還是因?yàn)樗弥袊?guó)傳統(tǒng)工藝制作了精美的中式禮服。

“只有具備民族特色的中國(guó)服飾,才能得到西方的尊重,并在世界上立足。鄧麗君的旗袍打動(dòng)了眾多海外歌迷,正應(yīng)了那句話:民族的才是世界的。”史立萍說。

國(guó)風(fēng)和混搭

臺(tái)北的中山北路,街道兩側(cè)林立著大大小小的婚紗店。在一眾陳列著西式白色婚紗的店鋪中,陳杏春的“漢清旗袍名店”顯得與眾不同。

走進(jìn)店門,墻壁上層層疊疊地貼著名人留影,鄧麗君的那張就在試衣鏡上方最高處——她穿著一件綴滿亮片的白色立領(lǐng)長(zhǎng)款旗袍,七朵顏色各異的牡丹自領(lǐng)口延伸至下擺,雍容大氣。

這件旗袍是由陳杏春和母親、姐姐共同打造的。陳杏春出生于1949年,15歲起跟著上海來的老師傅學(xué)藝。這61年間,他為無數(shù)明星藝人、達(dá)官顯貴做過旗袍,知名度最高的還是鄧麗君。“她穿旗袍,就是有靈氣、有味道。”

香港中文大學(xué)教授馮應(yīng)謙20多年前就加入了鄧麗君歌迷會(huì)。作為資深歌迷,他從社會(huì)文化的角度系統(tǒng)研究過偶像的旗袍。在他看來,白底牡丹旗袍集中體現(xiàn)了鄧麗君美學(xué)的諸多要素。

“牡丹花語(yǔ)為富貴、吉祥、國(guó)色天香,符合鄧麗君的形象。在鄧麗君的旗袍中,常常出現(xiàn)類似的國(guó)風(fēng)元素,除了牡丹花,還有蘭花、鳳凰、蝴蝶等。”

香港文化館里陳列著鄧麗君的一件黑色鳳凰旗袍,它是鄧麗君喜愛的旗袍之一,多次在亞洲演出中亮相。馮應(yīng)謙告訴《環(huán)球人物》記者,鳳凰同時(shí)具有富貴和太平的象征,鄧麗君選擇它,可以理解為希望給華人社群和整個(gè)亞洲帶來和平。

這件鳳凰旗袍陪鄧麗君到過亞洲各地。

和牡丹旗袍一樣,這件旗袍上的鳳凰由彩色亮片組成,縱貫全身、絢爛奪目——“國(guó)風(fēng)+亮片”是鄧麗君偏愛的組合。馮應(yīng)謙說,亮片材質(zhì)流行于當(dāng)時(shí)的西方服裝,鄧麗君將其融入旗袍,創(chuàng)造了一種辨識(shí)度極高的混搭風(fēng)格。

陳杏春也向《環(huán)球人物》記者回憶,20世紀(jì)80年代,亮片裝飾在中國(guó)服裝上并不常見,有能力將旗袍繡滿亮片的店鋪更是屈指可數(shù)。他的姐姐一直鉆研傳統(tǒng)刺繡工藝,因此才能勝任。整件旗袍從預(yù)定到完成,制作時(shí)間足有一個(gè)半月。

陳杏春特別提到,亮片耀眼美麗,但布滿亮片的旗袍又硬又重,舒適度欠佳,并不適合日常穿著。“為了給歌迷呈現(xiàn)最美的效果,鄧麗君小姐下了很多看不見的功夫。”

“反叛”又前衛(wèi)

1985年的“One&Only”演唱會(huì),鄧麗君照例穿了旗袍,發(fā)型卻有些特殊:她那一頭烏黑飄逸的秀發(fā),竟被編成了數(shù)十根手指粗細(xì)的小辮子!

“你的朋友們看了這個(gè)發(fā)型,有沒有什么看法?”在1986年2月的電視節(jié)目《與君同樂》上,主持人向鄧麗君提出了很多人好奇的問題。

“他們沒人說不好。”

“就是都說好?”

“他們也沒說好,也不敢說不好。”鄧麗君笑道,她的靈感來自京劇中的花旦裝扮。當(dāng)天,編頭發(fā)大約花了4個(gè)小時(shí),但是在此之前,她足足花了6個(gè)小時(shí)才說服造型師。

2015年,鄧長(zhǎng)禧接受媒體采訪時(shí)說,鄧麗君大概是想通過這種方式,打破日本觀眾將她當(dāng)作“糖娃娃”的固有認(rèn)知。“哇,現(xiàn)在想起來,還是好反叛!”

在馮應(yīng)謙看來,這恰恰是鄧麗君的魅力所在——作為東方美人,鄧麗君用旗袍傾倒了眾人,但她的美絕不局限于此。傳統(tǒng)和現(xiàn)代、內(nèi)斂和前衛(wèi)在她的身上和諧共存,既向世界展示了中國(guó)文化之美,又加深了中國(guó)與世界文化的聯(lián)系。

1984年,鄧麗君的15周年巡回演唱會(huì)來到臺(tái)北站。進(jìn)入尾聲部分,她換上一套白色絲綢吊帶短裙。絲綢的裙擺僅到大腿,往下則綴滿閃亮搖曳的流蘇,將鄧麗君襯得嫵媚靈動(dòng)。

1983年到1984年,鄧麗君在15周年巡回演唱會(huì)上的吊帶短裙造型。

1984年,鄧麗君穿著吊帶紗裙拍攝寫真。

與演唱會(huì)主持人互動(dòng)時(shí),鄧麗君說,她已經(jīng)出道15年,經(jīng)歷了“兩個(gè)迷你裙的時(shí)代”,所以這次挑選了較多“短一點(diǎn)的裙子”,“十幾歲穿的裙子比現(xiàn)在還要短。”

主持人點(diǎn)頭回應(yīng):“過去您的服裝很保守,現(xiàn)在的服裝都比較……突破。”

馮應(yīng)謙對(duì)《環(huán)球人物》記者說,即便在被視為“開放”的西方社會(huì),短裙也不是一開始就得到普遍接受。在誕生之初,它是女性表達(dá)“叛逆”的符號(hào)。

“20世紀(jì)80年代的臺(tái)灣社會(huì)仍然相當(dāng)保守,鄧麗君卻大膽選擇各種短裙。她的旗袍中也有一些是短款。除此之外,她還嘗試過泳裝造型。相對(duì)于華人社會(huì)的傳統(tǒng)期望,鄧麗君在舞臺(tái)上展現(xiàn)了許多不同的形象,突破了女性的傳統(tǒng)服裝規(guī)范。從這個(gè)角度看,她不僅是時(shí)尚潮流的標(biāo)桿,也是革新女性文化的先鋒。”馮應(yīng)謙說。

1995年,鄧麗君去世的噩耗傳來,為鄧麗君做過百余套旗袍的香港師傅,含淚趕制了春、夏、秋、冬四款旗袍,讓她一年四季都有美麗的衣裳可以穿——伊人故去30年,但她的美早已凝練在我們的記憶中,永不褪色。

鄧麗君的古裝造型。

鄧麗君身穿花朵大擺裙,于越南麗聲劇院留影。

鄧麗君鬢邊簪花的造型。

身著旗袍的鄧麗君在臺(tái)上手捧干花。

鄧麗君身穿黑色旗袍、手持團(tuán)扇的造型。

鄧麗君身著蝴蝶圖案超短旗袍、搭配白色網(wǎng)襪的造型。

鄧麗君身披紅色披肩的造型。

鄧麗君身著格子西裝、手持畫冊(cè)的造型。

鄧麗君身著黃色衣裙的造型。

鄧麗君身著黑色吊帶裙的造型。

鄧麗君的簽名及其生前用過的飾品。

鄧麗君身著黑色抹胸短裙的造型。

責(zé)任編輯:蔡曉慧

責(zé)任編輯:蔡曉慧鄧麗君,旗袍,造型