1983年到1984年,鄧麗君在臺北、香港等地舉辦15周年巡回演唱會。

1983年12月29日,香港紅磡體育館穹頂的聚光燈如星河傾瀉,鄧麗君踩著高跟鞋踏上舞臺,柔美的歌聲響起。30公里外的羅湖口岸,深圳河對岸的漁村亮著零星燈火。這是鄧麗君離故鄉最近的一次演出。

“我張開一雙翅膀,背馱著一個希望,飛到那陌生的城池,去到我向往的地方……”唱起《原鄉人》時,鄧麗君握著話筒的手微微發顫,情緒有些激動。這首歌,是莊奴為臺灣鄉土文學作家鐘理和的傳記電影創作的主題曲。鐘理和筆下的“原鄉人”,是20世紀40年代跨越海峽的臺灣客家人,內心深處對大陸祖籍地仍然保持著眷戀和懷念;而鄧麗君詮釋的“原鄉人”,則是在臺灣眷村長大的“外省第二代”,他們在父輩的鄉音與地圖的裂痕間尋找著歸屬。

鄧麗君的祖籍地在河北邯鄲大名縣的一個小村莊——鄧臺村。2025年4月,《環球人物》記者來到大名縣,漳河堤岸已泛起茸茸綠意,駛離大名縣城約10公里,道路盡頭豁然現出白墻灰瓦的鄧臺村。鄧麗君遠房侄兒、鄧麗君筠館執行館長鄧子濤向《環球人物》記者指了指前方:“這里就是鄧宅。”走入青磚院墻內,四間老屋環抱著一株百年棗樹。漫步在祖宅外墻下,鄧子濤講起了鄧麗君父輩的故事。

故土裂痕

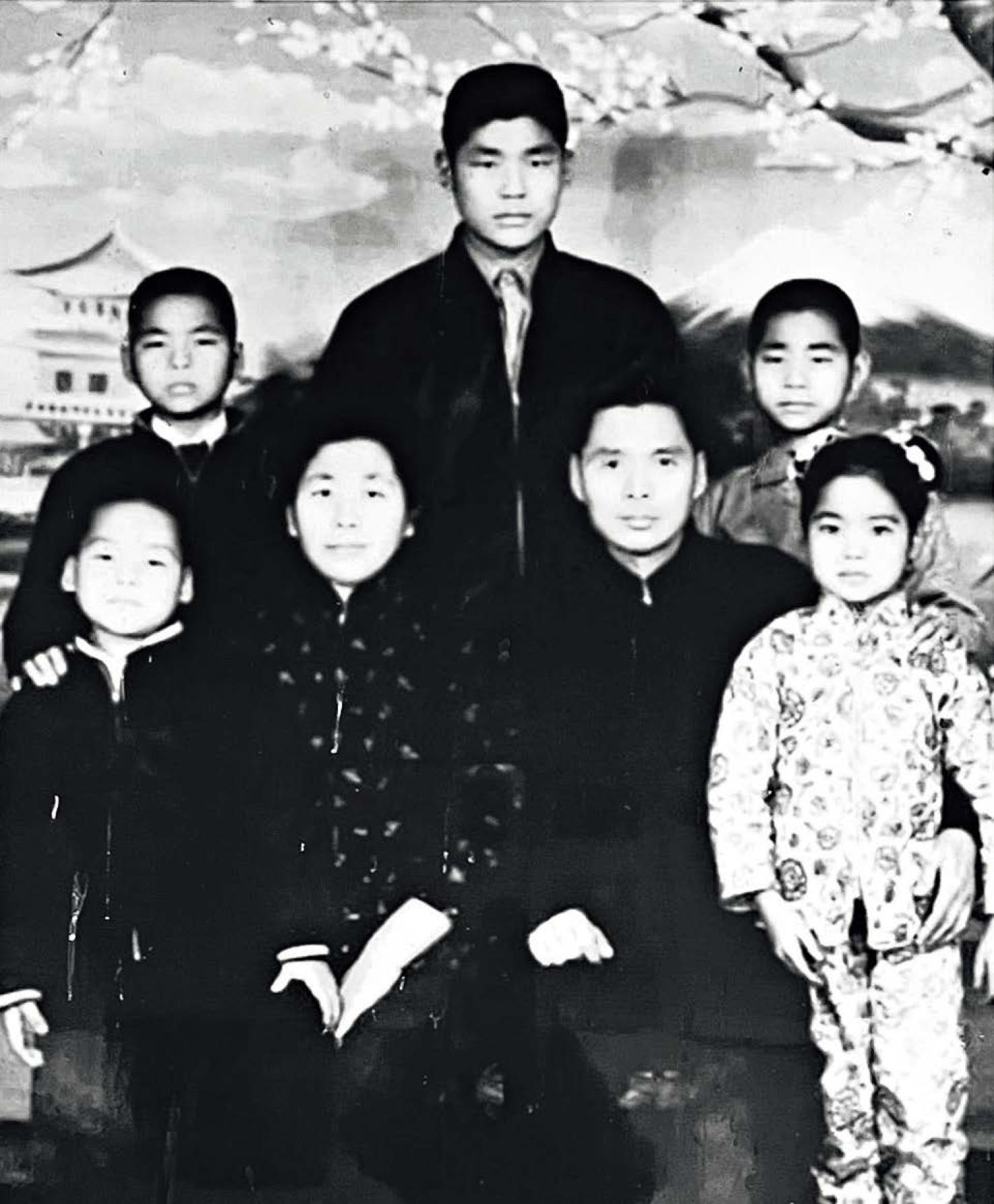

鄧麗君(前排右一)年幼時的全家福。

“鄧麗君的父親名叫鄧樞,1921年出生于鄧臺村。”鄧子濤說。彼時的華北平原,正處于兵匪混戰與天災肆虐的夾擊之下。每逢雨季,漳河水裹挾著泥沙漫過堤壩,“田廬盡沒,民多流亡”。在這片“十年九澇”的土地上,鄧家靠著兩畝薄田勉強度日。

然而,命運對年幼的鄧樞格外殘酷,父母相繼逝去,留下他與祖父母,還有兩位姑姑相依為命。“后來,祖父母相繼離世,姑姑們也出嫁了。十幾歲的鄧樞只能外出謀生,先是在煤礦挖煤,‘冀東事變’發生后參了軍,后來考上黃埔軍校第七分校。”鄧子濤說。

鄧樞遠離家鄉,隨軍隊輾轉多地。1941年,他結識了逃躲到河南的趙素桂一家。趙素桂出生于山東一殷實家庭,父親在哈爾濱擔任郵政局局長,受日本人威脅,只得舉家四處躲避。戰亂中,趙素桂的父親將女兒托付給看起來老實、可靠的鄧樞。兩年后,鄧樞和趙素桂結婚。

婚后不久,鄧樞不得不隨部隊再次離開。戰火四起,趙素桂帶著剛出生的孩子東躲西藏,從北方輾轉到西南,并四處打聽鄧樞部隊的去向。直到1945年,她終于同鄧樞重逢,一同迎來日本投降的好消息。然而,安穩時光不過寥寥數日,內戰爆發,鄧樞又辭別妻兒,隨軍轉移。

“鄧樞所在的部隊負責押送物資,大約是最后一批到臺灣的。部隊轉移途中經過大名縣,鄧樞抓緊時間跑到姑姑家道別,待了不到10分鐘,姑姑都來不及給他裝點東西。”鄧子濤說。與此同時,趙素桂帶著孩子先坐火車,再換乘卡車、大貨車,從河南一路南下,抵達廣東汕頭,擠上了前往臺灣的運輸艦。

船在基隆靠岸時,趙素桂已經虛弱得站不穩了,十幾個小時的顛簸讓本身就營養不良的她吃盡苦頭。被直接送進北投的眷屬軍營后,她更是食不下咽,吃進去的藥只能再吐出來。最苦的日子里,她唯一惦記的就是兩個孩子和還未團聚的丈夫。身體好點后,她帶著孩子換了好幾處安身之地,才與鄧樞獲得聯系。再后來,一家人來到云林眷村,安頓下來。

1953年1月29日清晨,鄧家的第四個孩子——鄧麗君出生了。趙素桂后來回憶起那天,簡陋的眷村小屋里擠滿了來幫忙的鄰居,燒水的、遞毛巾的,鄧樞抱起剛出生的女兒,臉上掩不住喜悅。

跨越海峽的牽絆

眷村是專為從大陸各省遷徙至臺灣的國民黨軍官及其家屬所興建的房舍。在這里出生的人不同于“本省人”,他們的故鄉在大陸,卻從未去過大陸,因此被稱為“外省人”。

和其他出身眷村的孩子一樣,鄧麗君也對自己的身份充滿疑問。她幼時常問母親:“咱們為什么會離開大陸,來到臺灣?”為了讓兒女不忘原鄉,鄧樞夫婦在家中常說家鄉話,也總會講起戰時顛沛流離的往事,懷念著記憶中的故鄉,和遠在海峽那邊的親人。

父母都喜愛聽黃梅戲、評劇等地方戲,鄧麗君自幼便受到傳統文化的熏陶——這也深深影響到她后來的歌唱風格。成名后,她奔波于世界各地,但從未到過大陸。與鄧麗君有過多次接觸、已故的原新華社香港分社副秘書長牛釗后來回憶稱,因為向往大陸,鄧麗君常翻閱香港出版的《中國旅游》一書,還購入一套畫冊《錦繡中華》。“祖國太大了,單看看那些照片,就令人陶醉。”她說。

來到臺灣后,鄧樞一家就和大陸的親人失去了聯系。轉折發生在20世紀80年代。

陜西寶雞市委統戰部原副部長陶振海參與過臺屬摸底工作,他曾表示,鄧麗君大姨一家就在寶雞。趙素桂在三姐妹中排行老二,三妹趙素婷當時已定居美國。得知大姐的消息后,鄧樞和趙素桂懷著忐忑與期待,于1981年寫下寄往大陸的第一封信,“經素婷在美國中轉,寄到西安許家之前住過的老地方,街坊鄰居把信轉到寶雞,姐妹們才取得了通信聯系”。

1983年,鄧麗君和母親(右一),與大姨(右二)、姨父香港會面時留下合影。

在那個特殊的年代,那些密密麻麻的字跡,成為連接兩岸親人心靈的無形絲線。1983年,在鄧麗君和弟弟的安排下,趙素桂與大姐在香港一家酒店重逢。分別30多年后,兩人相擁而泣。之后整整一個月,一家人聚在一起,聊了不少掏心窩的話。離別時,鄧麗君還將自己新錄好的盒帶贈予大姨。1993年,趙素桂和家人到陜西看望大姐,鄧麗君沒能一同前往。

鄧麗君總算了卻一樁心愿,但心中仍惦念著河北老家的兩位姑奶奶,希望能與故鄉取得聯系。“20世紀70年代末,鄧麗君在東南亞等地演出時,曾說起自己是河北人。”鄧子濤表示,1979年,相關部門知曉鄧麗君后,開始查找她的大陸親屬。

鄧子濤的父親在大名縣委辦公室任職,參與了調查,結果發現自己家竟然和鄧麗君是親戚。不過,當時未能與鄧麗君獲得直接聯系。直到1985年,一名來自北京的記者撥通了越洋電話,對遠在新加坡的鄧麗君進行了一次電話采訪,提及她在河北的姑奶奶。后來,這名記者多次前往大名縣,為鄧麗君和家鄉架起一座溝通的橋梁。

“老家沒有電話,得知姑奶奶生病后,鄧麗君多次從臺灣打包好藥品、錢物和家書,托人捎到大名縣。”鄧子濤說。苦盼近四十載,兩位姑奶奶收到來自臺灣的信件,相隔1500多公里的親人連上了線。

尋根夢斷

得到了姑奶奶的消息,鄧麗君覺得“找到了自己的根”。鄧子濤稱,鄧麗君更想回到大陸了。

1986年左右,她和新華社香港分社有了聯系。當時臺灣對大陸奉行不接觸、不談判、不妥協的“三不政策”,由于身份特殊,她要求與新華社的聯系對外保密。作為主要聯系人員的牛釗曾回憶,每次見面時,鄧麗君都不施粉黛,衣著簡潔,“但一定要穿風衣、戴墨鏡來偽裝自己”。幾次吃飯、品茶后,她和分社成員便成了朋友。

鄧麗君說,老家河北還有姑奶奶,從沒見過面,如能回去一定要去看看。于是,牛釗等人開始為她籌劃大陸行。聊起演唱會,鄧麗君十分興奮,明確表示不愿意只出席一次晚會,而要舉行個人演唱會。她還坦承“最喜歡蘇州,很想在那里買套房子”。

河北邯鄲市大名縣鄧臺村到處都有鄧麗君的影子。

1988年,蘇州一個代表團訪港,鄧麗君特意赴裕華國貨四樓品鑒糕點。當時,她指著雕花瓷盤里的定勝糕宣布,要在蘇州的家中“每日喝龍井茶,吃蘇式糕點”。她原本看上蘇州一處廢棄的花園樓房,想要親自去看看,再將其重新修葺,但計劃終未實現,修繕圖紙永遠停在了那年雨季。

后來,大陸對鄧麗君的多次邀約都被擱置。1995年,鄧麗君驟然離世,尋根夢斷。

在回憶與鄧麗君交往的文章中,牛釗寫道:“內地的改革開放,給鄧麗君帶來了新的希望。她幾乎凌亂地給自己編織了許多的夢:駐足長城,憩息水鄉,仰望故鄉明月,傾聽西部天籟,當然更多的是在億萬歌迷的掌聲中,再現風采,再鑄輝煌。她的夢并非太虛幻境,而可能是當時最正確的選擇。只是由于有一個無形的網籠罩著她,她始終無法沖破。”

本世紀初,鄧麗君的三哥鄧長富來到大陸,希望為妹妹選一處紀念館,最終選定大名縣。縣里有座民國時期的美式建筑,后來成了鄧麗君筠館。從未踏上故土的鄧麗君跨越時空,在某種意義上實現了落葉歸根的夙愿。

如今,承載著鄧麗君家族記憶的鄧臺村,在時光流轉中變化不大,依然古樸。記者行走其中,感覺時間仿佛停了下來,時不時有鄧麗君的歌在腦海中飄過。正值春末夏初,村里槐花飄香,鳥鳴聲聲,讓人一下子就想起她那首《小村之戀》:“彎彎的小河,青青的山岡,依偎著小村莊。藍藍的天空,陣陣的花香,怎不叫人為你向往。啊,問故鄉,問故鄉,別來是否無恙。我時常地想念你,我愿意,我愿意,回到你身旁,回到你身旁……”

每年一到5月8日,鄧麗君逝世紀念日,總有歌迷從四面八方趕來,懷念她、追憶她。“到她終生未曾到過的家鄉走一走,替她圓上尋根的夢,替她看看那些曾出現在夢里的美麗的村莊,和美麗的風光。”一位歌迷說。(感謝鄧麗君文教基金會、大名縣委宣傳部、中國鄧麗君歌友會、香港鄧麗君歌迷會、鄧麗君東京歌迷會以及趙子酉對本組封面報道的大力支持)

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧鄧麗君,大陸,故鄉