顏真卿。

在中國書法史上,除了王羲之,另一個最有影響的書法家是顏真卿。他與柳公權并稱“顏筋柳骨”,與歐陽詢、柳公權、趙孟頫被譽為“楷書四大家”。

顏真卿(709年—785年),字清臣,生于京兆長安縣(今陜西西安)敦化坊祖宅。顏真卿出生時,父親顏惟貞年40歲,正在太子文學任上。母親殷氏,是太常博士、吳縣令殷子敬之女。顏惟貞共有七子三女,顏真卿排行第九,小名羨門子。

顏真卿4歲時,父親病故。他稟承《顏氏家訓》,少年時極為勤學,有詩為證:“三更燈火五更雞,正是男兒讀書時。黑發不知勤學早,白首方悔讀書遲。”26歲中進士第,28歲參加吏部銓選,入高等,舉拔萃科,授朝散郎、秘書省校書郎,自此踏入仕途。后官至吏部尚書、太子少師、太子太師,封魯郡公,人稱“顏魯公”。

75歲那年,逢淮西節度使李希烈叛亂,唐德宗派顏真卿前往勸諭。明知此行兇險,但顏真卿為了國家和百姓毅然前往。李希烈軟硬兼施,想讓顏真卿為其所用,但顏真卿堅守氣節,寧死不屈。兩年后,貞元元年(785年),李希烈見勸降無望,將顏真卿縊殺。

顏真卿的一生,是忠義正直的一生,歷事四朝,在官場上根本就不知“逢迎”二字,也因此起起落落,兩袖清風。

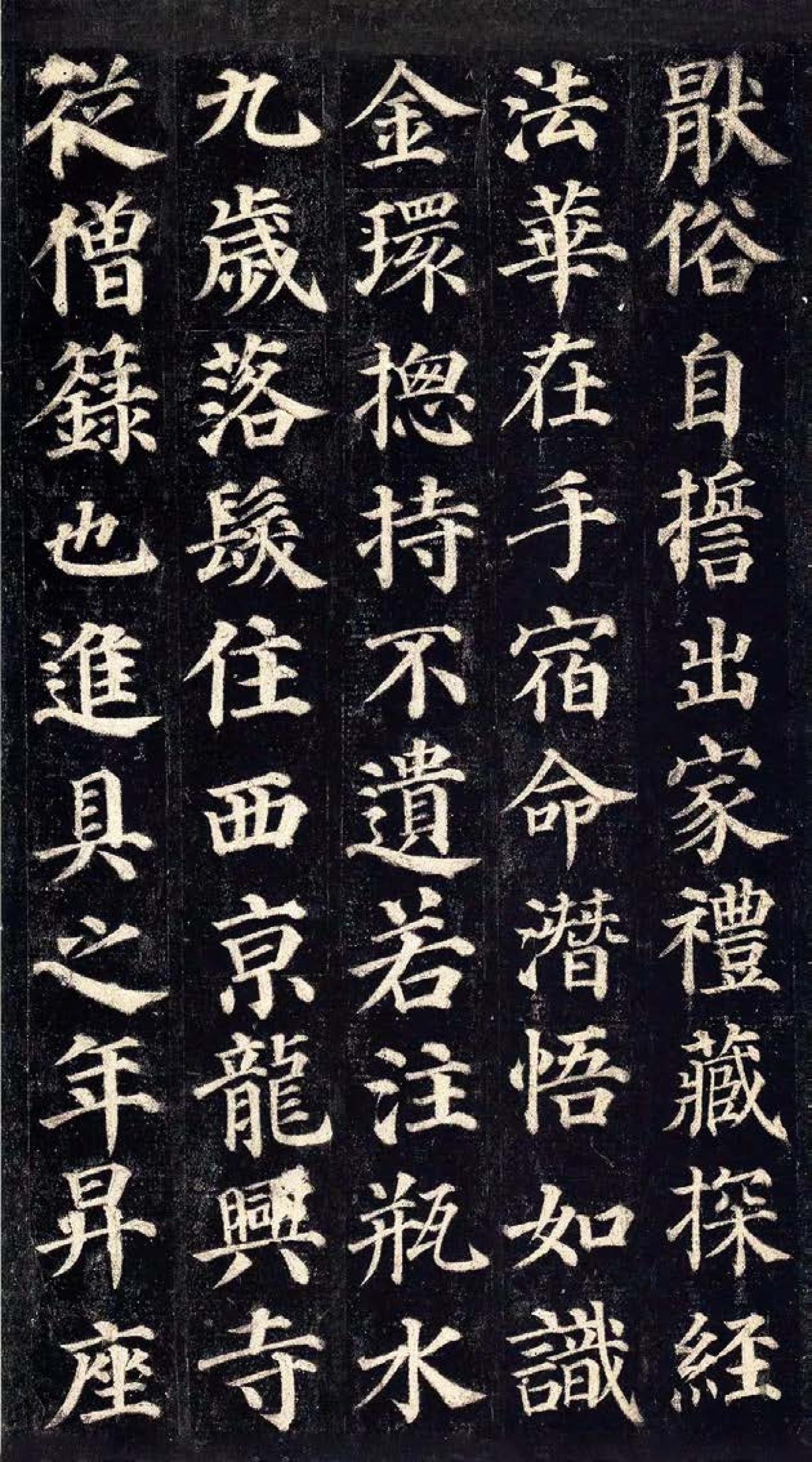

顏真卿最為擅長楷書和行書。楷書多見于碑刻,前期以《多寶塔碑》為代表,此作也是今天中小學生習字的主要范本之一。

顏真卿楷書作品《多寶塔碑》局部。

唐天寶年間,西京龍興寺楚金禪師因夜持《法華經》而身入禪定,眼前忽見寶塔屹立。于是他發愿修塔,誓將幻境變現實。經過4年努力,多寶佛塔建成,并刻立《多寶塔碑》。該碑由岑勛(李白《將進酒》中提到的“岑夫子”)撰文、書法家徐浩題額、顏真卿書丹,現藏于西安碑林。《多寶塔碑》法度嚴謹,筆法清秀剛健,顏真卿書法中常有的一種“堂堂正正”的正大氣象開始顯現。

隨著閱歷和仕途的變化,顏真卿的書法風格也逐漸從清秀勁健走向博大厚重。可見,不同階段的字對應著不同階段的人,我們常說“字如其人”并不是固化的。當然還有一個原因,顏真卿35歲時曾前往洛陽師從張旭學書法,學到篆籀(音同宙)筆法,并逐漸融入自己的書法中。

顏真卿后期的楷書,以《顏家廟碑》為代表作。此碑是顏真卿為父親所立,本人撰文并書,篆書名家李陽冰篆額,碑側另有顏真卿自撰的《碑后記》。彼時的顏真卿72歲,歷經安史之亂的忠烈抗爭、宦海沉浮的剛直不阿,已臻“從心所欲不逾矩”之境,書法亦隨之進入化古為新的階段。

顏真卿中正剛直,一身浩然正氣,無論順境還是逆境,都堅守道義、絕不妥協。他的書法與個人的人格高度一致,正如歐陽修所評:“顏公書如忠臣烈士,道德君子,其端嚴尊重,人初見而畏之,然愈久而愈可愛也。”“顏體”楷書,最具典型的正是這晚期的楷書,它已經超越了技法,凝聚了顏真卿整個生命的精氣神。

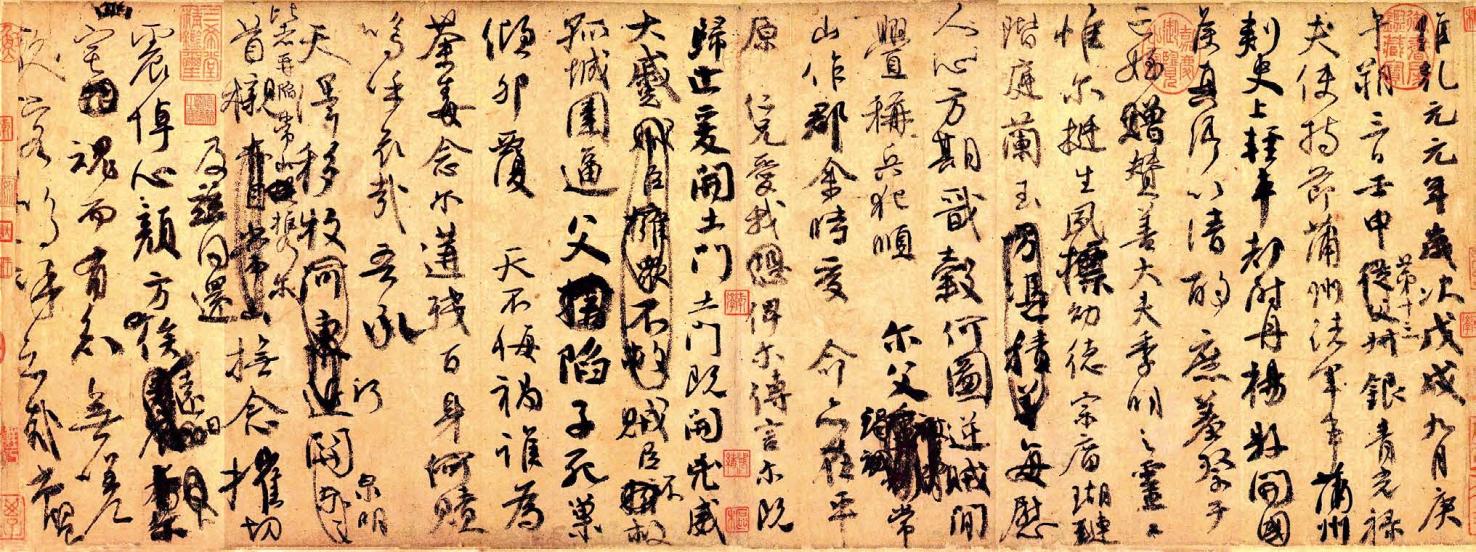

除了楷書,顏真卿的行書在書法史上同樣偉大。行書以3篇草稿為代表,即《祭侄文稿》《祭伯父稿》《爭座位帖》。其中《祭侄文稿》這一篇,被認為可與王羲之的行書《蘭亭序》比肩。

顏真卿行書作品《祭侄文稿》。

《祭侄文稿》是一篇墨跡,現藏于臺北故宮博物院。此作乍看一眼很亂,事實上并不是真的亂,也不是沒有章法,而是將“法”的自由度發揮到了極致,讓我們感覺不到“法”的存在。

寫《祭侄文稿》時,顏真卿的人生正處于一種極致的狀態,才有了如此極致的書法。

公元755年,安祿山謀反。唐玄宗起初不相信安祿山會造反,等到河北郡縣大部分陷落,官員盡數投降后,他無奈地嘆息:“河北二十四郡,難道就沒有一個忠臣嗎?”這時傳來消息,時任平原太守的顏真卿,率部與從兄顏杲卿(時任常山太守)誓死抵抗叛軍。次年正月,叛軍史思明部攻陷常山,顏杲卿及其少子顏季明被捕,后遇害。除顏杲卿、顏季明父子外,顏家一門戰死沙場的還有30多人。到了758年,朝廷追賜顏杲卿為“太子太保”,謚“忠節”。顏真卿隨即讓顏杲卿的長子顏泉明到常山、洛陽尋找顏杲卿、顏季明的遺骸,可惜只找到顏季明的頭骨。顏真卿聞訊,痛貫心肝,寫下這篇《祭侄文稿》。他的筆墨全然沉浸在激憤和悲痛中,最后幾行如見其本人聲淚俱下。

這篇書法,是顏真卿那一刻生命的真實“影像”。這些涂改,與未涂改的文字一樣,共同構成生命的真實與完整。(作者單位:北京大學書法教育與研究中心)

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧顏真卿,書法