端午期間,由廣東歌舞劇院出品、中央芭蕾舞團(tuán)首席編導(dǎo)費波執(zhí)導(dǎo)的舞劇《人在花間住》登陸江蘇大劇院,該劇將目光投向阿爾茨海默癥患者,講述母子親情,與市面上常見的舞劇題材相比,它是“小眾”而獨特的。

在江蘇大劇院后臺接受揚(yáng)子晚報/紫牛新聞專訪時,費波坦言,面對市場風(fēng)向,他并非沒考慮過傳統(tǒng)IP題材。然而歷經(jīng)幾十稿的推敲與掙扎,他最終選擇了阿爾茨海默癥這個現(xiàn)實切口,這很冒險,“但對我而言,‘想要表達(dá)什么’,才是最重要的。”

當(dāng)費波和團(tuán)隊勇敢地踏出這一步后,廣東歌舞劇院院長熊健給他發(fā)來一條信息:“《人在花間住》可能是舞劇市場的‘頭啖湯’。”在廣東飲食文化中,“頭啖湯”是嘗鮮、品咸淡的第一口湯。

如今這碗飽含深情的“頭啖湯”,正隨著巡演在全國各地“飄香”,劇迷們在社交平臺上發(fā)布了很多情真意切的劇評,“被小小花店感動哭”,“居然能有劇情這么好的中國舞劇”,“看完劇就給爸媽打了一通很長時間的電話”……這些“被懂得”讓費波很欣慰。

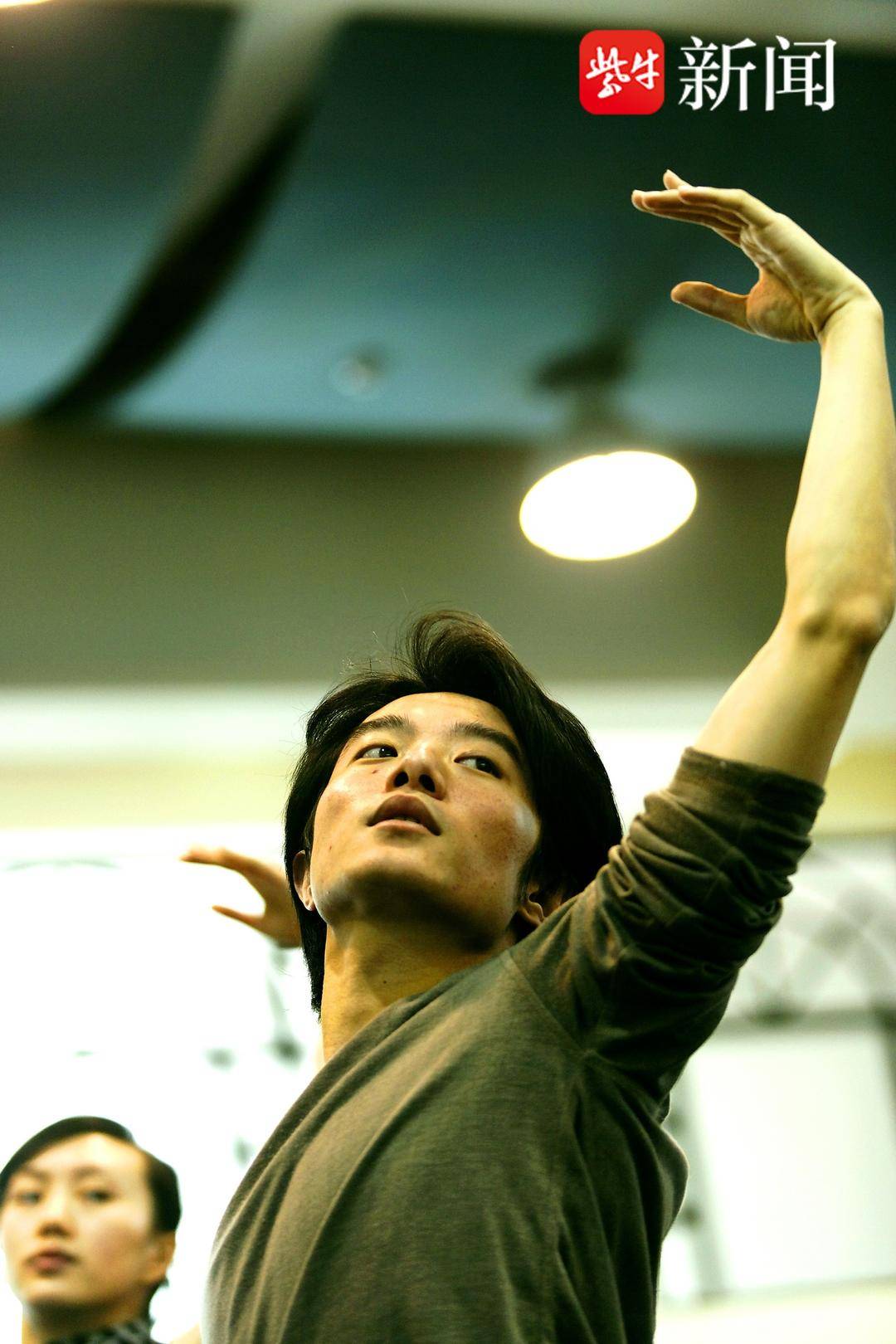

費波2002年進(jìn)入中央芭蕾舞團(tuán)工作,在工作的第20年,他成為了中央芭蕾舞團(tuán)歷史上第一位“首席編導(dǎo)”。在這座古典殿堂里他愛搞“先鋒實驗”,從《孔子2012》《牡丹亭》《敦煌》到《生于大地》《哈姆雷特》等等,他的作品融合東方哲思,屢獲國際獎項。同時,他的作品也總帶著一股推翻經(jīng)驗的“叛逆”勁兒,因為“所有的經(jīng)驗都是昨天的,創(chuàng)作恰恰是忘掉自己的經(jīng)驗,感知新的東西”。

一

很顯然,《人在花間住》這部劇要與“花城”廣州相關(guān),費波與編劇溫方伊經(jīng)歷了漫長而磨人的“解題”。

大家一起想了很多切入的角度,比如,每朵花都有花語,或許可以借助花語來表達(dá),也想過歷史穿越,甚至考慮過借鑒奧斯卡獲獎電影《大魚》的奇幻敘事……“這幾十稿后來全都推翻了,因為無法精準(zhǔn)地錨定那個情感痛點”。

突破口在一次關(guān)于“記憶與時光消逝”的聊天中閃現(xiàn)。“阿爾茨海默癥”這個主題詞瞬間串聯(lián)起他們想要的細(xì)節(jié)與情感,其獨特的病理特征——患者腦海中的非現(xiàn)實世界與外部現(xiàn)實的劇烈沖突——為舞臺呈現(xiàn)提供了絕佳的形式感。

找到了落點的那一刻,費波很興奮。

《人在花間住》 講述一位罹患阿爾茨海默癥的母親與迷失在都市繁忙中、忽視親情的兒子之間的故事,核心是病痛、記憶與親情的拉鋸。他追求的不是跌宕的情節(jié),而是復(fù)雜的人物內(nèi)心與簡單事件交織出的濃烈情感狀態(tài)。

搜集素材時費波更興奮,因為《人在花間住》可能是首部聚焦阿爾茨海默癥的舞劇,其他藝術(shù)門類對阿爾茲海默癥已有所涉及,除了書籍,還有紀(jì)錄片和電影,包括國產(chǎn)片《媽媽!》《臍帶》,《忘不了餐廳》真人秀節(jié)目,還有木偶劇等等。

既然做舞劇,呈現(xiàn)的視角很重要,在結(jié)構(gòu)上,他精心設(shè)計了視角轉(zhuǎn)換:上半場呈現(xiàn)母親的病癥,從她的精神“非現(xiàn)實空間”入手,下半場則慢慢轉(zhuǎn)向兒子視角,最終,雙線交匯于“那一朵花”盛開的震撼時刻。在現(xiàn)實空間,有觀眾很容易看懂的煙火氣,比如廣州騎樓、疍家女等元素,而非現(xiàn)實部分,則將舞者的身體發(fā)揮到極致,豐富的身體語言帶來白色世界、深藍(lán)色世界、色彩濃郁的百花園等,這些互相映照,一步步將觀眾推向情感共振點。

費波直言,這部劇不迎合觀眾,甚至很挑戰(zhàn)觀眾。

他注意到,許多觀眾上半場帶著疑惑,下半場隨著“大反轉(zhuǎn)”而得到情感的釋放,“藝術(shù)表達(dá)最終是為了讓觀眾走進(jìn)我們的世界,感受我們傳遞的情感,而非拒之門外”。

為了貼近現(xiàn)實,主創(chuàng)們?nèi)メt(yī)院和養(yǎng)老院采訪采風(fēng),走到患者身邊去,直面“腦海里的橡皮擦”,“我們在藝術(shù)表達(dá)時,用浪漫、美或者希望和溫暖,去溫柔每一個瞬間,但現(xiàn)實其實是殘酷的、可怕的,尤其是陪伴在他們身邊的人,是無比痛苦的”,所以,如果能通過作品讓更多人關(guān)注這個群體,是創(chuàng)作者的欣慰。

很多觀眾在看過《人在花間住》后都哭了,費波則表示,讓觀眾哭不是最重要的,更希望觀眾看完劇,能想起來給父母長輩打個電話,多些耐心和關(guān)心,這比眼淚重要得多,“藝術(shù)創(chuàng)作的一個關(guān)鍵點,是提醒我們在習(xí)以為常的日子里,去感受那些正被我們遺忘的東西”。

二

在當(dāng)下以傳統(tǒng)文化大IP為主的舞劇市場,費波選擇現(xiàn)實題材的“小切口”,無疑帶有“叛逆”色彩。

他將傳統(tǒng)IP舞劇比作“商業(yè)大片”,現(xiàn)實題材舞劇則是“文藝片”,“舞劇不能都去做大IP。我們雖從小切口進(jìn)入,但講述的人性光輝與生命意義并不小,很可貴”。

費波的“叛逆”來自骨子里。

他曾親歷傳統(tǒng)戲曲與流行文化的奇妙碰撞。費波出生于安徽戲曲世家,外婆是花旦,外公是板胡演奏員,父親拉二胡還作曲,“我從小就跟著父親的劇團(tuán)到處演出,那會可真是太有趣了——叔叔阿姨們先演一場戲曲《封神演義》,第二天我爸就在臺上彈電子琴,阿姨長發(fā)一散開始唱流行歌曲《酒干倘賣無》,節(jié)目最后,所有演員和觀眾上臺跳disco,所以,我迪斯科跳得很好,哈哈。”

在進(jìn)入北京舞蹈學(xué)院之前,費波學(xué)過芭蕾和中國舞表演,但大學(xué)期間主攻現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù),最終扎根于古典芭蕾殿堂中央芭蕾舞團(tuán)。

這所有的經(jīng)歷讓他天然懂得“融合”。2022年,中央芭蕾舞團(tuán)推出《心之所往——費波舞蹈創(chuàng)作20年作品展演》,精選出費波10部各具特色的舞蹈作品,《敦煌》《孔子2012》《牡丹亭》是他從中國古典繪畫、文學(xué)、戲曲的傳統(tǒng)文化的土壤中汲取靈感而進(jìn)行的創(chuàng)作,也是芭蕾民族化探索道路上的有益嘗試,而《回憶》《曾經(jīng)》《昨日永恒》則反映了他對當(dāng)代人情感世界的關(guān)注,《那里》《遙遠(yuǎn)的聲音》則抒發(fā)著生命面對困境時的不竭力量,等等。

這次來南京巡演,他還去南京大學(xué)做了講座,與學(xué)生們對談舞臺創(chuàng)作,聊到了舞劇《孔子2012》,這是他在中央芭蕾舞團(tuán)“芭蕾創(chuàng)意工作坊”完成的第一部作品,有著極強(qiáng)的先鋒色彩——舞臺上,演員們推著一整排服裝店里的半身人形模特,以飛快的速度念著《論語》,身為圣人的孔子與作為凡人的孔子交替在舞臺上出現(xiàn)。

費波透露,當(dāng)年中央芭蕾舞團(tuán)團(tuán)長馮英審看這個作品的初始版本時沉默了許久,對于一個古典芭蕾舞團(tuán),這無疑是一次充滿“危險”的挑戰(zhàn),但最終作品中的當(dāng)代思維和先鋒意識打動了她,也恰恰體現(xiàn)了馮英團(tuán)長想要創(chuàng)立這樣一個平臺的意義所在,“創(chuàng)作真的需要實驗田,需要給予失敗和探索的機(jī)會,如果僅以成功來論創(chuàng)作,很難有進(jìn)步”。

“芭蕾創(chuàng)意工作坊”就是這樣的實驗田,費波和年輕的舞者、創(chuàng)作者們一起,每年都在進(jìn)行各種大膽的嘗試。他坦言,這是人才培養(yǎng)、探索創(chuàng)作,以及積累作品的過程,當(dāng)然,也是“靜待花開”的過程。

“專注當(dāng)下,靜待花開”,是費波不斷告誡自己的一句話。

他說自己年少時根本靜不下來,就想出去看看,“有前輩告訴我,在這個專業(yè)領(lǐng)域,如果想要做出一番事業(yè),就要熬得住,你能靜得下來,才能夠做得出作品”。這么多年過去了,他日益懂得這句話的含金量,“時代雖然發(fā)展得很快,但我認(rèn)為,專注的人最易被看見——你專注于有力量的東西,這份力量自然會創(chuàng)造被發(fā)現(xiàn)的機(jī)遇”。

而“靜待花開”,他引用《鏡花緣》中百花一夜盛開的故事表示,“萬物皆有時,應(yīng)該按照你的時間來靜待這一朵花,從種子到發(fā)芽,然后生長到開花結(jié)果,縱然凋落,也是一種美的體驗”。

所以,在費波看來,藝術(shù)創(chuàng)作如同熬湯,需要時間與耐心去沉淀那口最醇厚的“頭啖湯”;也如養(yǎng)花,需尊重其自然規(guī)律,專注耕耘,靜待那獨特而絢爛的花期。

【快問快答】

K=孔小平

F=費波

K:《人在花間住》首輪巡演正在進(jìn)行,你會看大家發(fā)在社交平臺上的劇評嗎?

F:會,在這個時代做舞劇導(dǎo)演是很幸福的,因為觀眾們都很厲害。他們的有些解讀甚至讓我意想不到。

K:近年來,“芭蕾創(chuàng)意工作坊”的主創(chuàng)們越來越年輕,他們是不是常常有奇思妙想?

F:對,他們會做很多小小的實驗項目,內(nèi)容涉及AI人工智能等等。時代不同了,年輕一代的興趣點,他們的表達(dá)方式,都是新的,都值得我們學(xué)習(xí),我也在學(xué)習(xí)他們的想法和角度。

K:那他們的思考有什么特點呢?

F:我發(fā)現(xiàn),他們很少去思考沉重的東西,非常開放、自由,沒有那多拘束。

K:那作為中芭的首位首席編導(dǎo),你如何思考用芭蕾講好中國故事,并走向國際呢?

F:這是幾代中國芭蕾人的共同課題,從《紅色娘子軍》到《沂蒙頌》,都是將芭蕾這一外來藝術(shù)融入中國語境的典范,我們還需要繼續(xù)努力。

K:下一步創(chuàng)作計劃有了嗎?

F:還在甄選題材,同時也想更廣泛地去挖掘中國傳統(tǒng)文化和現(xiàn)實題材。

(本文照片由受訪者提供)

責(zé)任編輯:李佩藺

責(zé)任編輯:李佩藺費波,中芭首席編導(dǎo)