林占熺辦公室樓下種著一小片菌草,株高達數米。圖為林占熺為《環球人物》記者介紹菌草。

◎《環球人物》記者 于冰

◎陳霖

林占熺,1943年出生,福建連城人,菌草技術發明人,福建農林大學國家菌草工程技術研究中心首席科學家,聯合國國際生態生命安全科學院院士。

福建農林大學國家菌草工程技術研究中心有一片山林。入夏的雨后,空氣中彌漫著泥土的芬芳,《環球人物》記者在山林間徜徉,隨處可見靈芝、蘑菇等菌草。這些菌類皆為林占熺用他發明的菌草技術培育而成。

2021年11月19日,在第三次“一帶一路”建設座談會上,習近平總書記回憶起一件關于菌草的往事。在福建工作期間,習近平接待了來訪的巴布亞新幾內亞東高地省省長拉法納瑪。“我向他介紹了菌草技術,這位省長一聽很感興趣。我就派《山海情》里的那個林占熺去了。”

電視劇《山海情》中的凌一農教授(左一),其原型為林占熺。

前幾年熱播的電視劇《山海情》中有位名叫凌一農的教授從福建來到寧夏教農民種蘑菇,他的原型就是資深科技特派員、福建農林大學教授林占熺。而林占熺本人的經歷,比電視劇情節更曲折動人。他讓數以千萬計的農民通過種菇脫貧,由此被譽為“菌草之父”;他還帶著菌草技術遠赴南太平洋、非洲、南美洲,書寫了“小小一株草,情接萬里長”的佳話。

“現實版凌一農”

《環球人物》記者曾于5年前隨林占熺深入研究中心,聽其講述菌草的故事。那時林占熺就已忙得不可開交。《山海情》播出后,知道林占熺與菌草的人更多了。他四處開會學習,出差成了常態。

2020年7月,林占熺(前排右一)和團隊在內蒙古劉拐沙頭實地勘察。

這次采訪的前一天,林占熺剛從北京開完會返回福州。還未完全擺脫旅途的疲憊,他便急切地跟記者分享起關于菌草的好消息:“菌草種植在防風固沙、修復生態方面有所突破,相關產業也有所發展!”

菌草是“菌”和“草”交叉的新領域,有野生與人工栽培兩大類。野生菌草包括芒萁、蘆葦、五節芒等。與人們對草的普遍認知不同,菌草可生長至數米高,形態上既像蘆葦,又似細竹。林占熺就是在這種菌草上培育可食藥用的菌子和蘑菇。

近年來,菌草逐漸成為生態治理的先鋒植物。在福建平潭島、江蘇鹽城、新疆圖木舒克等地,土地鹽堿化嚴重,含鹽量高達10‰以上,一般植物難以成活,但菌草能茁壯生長。

林占熺有一員“大將”——綠洲1號。這是一種根系長逾9米、多年生的草種,不僅耐旱、生長迅速,還能在零下20攝氏度的低溫下越冬,是生態治理中“樣樣精通”的角色。

林占熺還向《環球人物》記者介紹了新草種——巨菌草,“巨菌草植株高大、根系發達、光合效率高、適應性廣泛,并且耐旱、耐鹽堿、耐瘠薄,能夠有效地保持水分。能在坡地、沙地、鹽堿地快速生長,實現鹽堿地改良”。

菌草的應用場景也發生了變化。除了能栽培食藥用菌外,還可用作菌料、飼料、肥料、生物質材料。林占熺感慨:“我們常說一粒種子可以改變世界。經過數十年的發展,菌草改變了我們的生產方式和產業發展模式。”

菌草紅平菇

菌草鹿角靈芝

菌草金福菇

記者注意到,林占熺所在的研究中心門前有一塊石碑,上面刻著“發展菌草業,造福全人類”。這是原福建省委書記、中國扶貧基金會前會長項南題寫的寄語。1996年,項南告訴林占熺:“菌草技術我是看準的。第一,它可以優化生態,助力實現可持續發展;第二,它可與扶貧工程緊密結合,幫助千家萬戶致富;第三,菌草的全球市場非常大。”這些話語,一直激勵和鞭策著包括林占熺在內的每一位“菌草人”。

菌草編織的“山海情”

為何將注意力投向鮮為人知的菌草?這一切要從林占熺的童年說起。

1943年12月,林占熺出生于福建連城縣一個貧困的農村家庭,是9個孩子中的長子。客家人有一句老話:養子不讀書,等于養頭豬。因此,無論家里多困難,父親也堅持讓幾個孩子接受教育。林占熺自幼渴望多學習知識,希望通過讀書改變自己和家人的命運,過上好日子。在高考填報志愿時,他毅然選擇農業院校,最終被福建農學院(現福建農林大學)錄取。1968年林占熺畢業,3年后調到福建三明真菌研究所工作,從事食用菌研發和生產,不久后又調回母校工作。

恰逢此時,中國開始引進國外的段木栽培香菇技術,種植食用菌成為農村地區脫貧致富的主要途徑。然而,1983年林占熺在閩西地區考察時,眼前的景象令他十分痛心——菇農大肆砍伐闊葉林,只為在段木上栽培香菇,結果山上只剩成片野草,部分土壤甚至出現沙化。

“樹砍光了,子孫吃什么呢?”眼看一棵棵樹倒下,林占熺很憂心,思索著有沒有更好的辦法,既能幫助脫貧,又能修復生態。他想起兒時用芒萁和面烙餅充饑,“口感有點刺,但吃了也沒生病”。這種野草體型足夠大,能不能用它來代替段木栽培香菇呢?

林占熺培育的菌草香菇。

說干就干。沒有實驗室,林占熺將廢棄自行車的輪轂制成接種針,又向同事要了幾十根試管,琢磨著用芒萁、蘆葦等野草進行以草代木的培育食用菌實驗。

經過1000多個日夜的不懈努力,在1986年10月的一個上午,他培育出了第一朵長在芒萁上的蘑菇。一時間,林占熺的菌草研究在國際社會引起轟動。當時有人想花重金買斷菌草技術,邀請林占熺到美國發展,他不為所動。對林占熺而言,幫助千萬農民吃飽飯比任何事都重要。

1996年,黨中央、國務院作出“關于組織經濟較發達地區與經濟欠發達地區開展扶貧協作的決定”。其中,福建省與寧夏回族自治區確定為東西對口扶貧協作幫扶關系。時任福建省委副書記的習近平擔任福建省對口幫扶寧夏領導小組組長,他親自點將,派林占熺遠赴寧夏西海固傳授菌草技術。

1997年5月,林占熺和學生肩扛手提6箱菌草,星夜兼程來到西海固。經過實地考察,林占熺發現,西海固氣候干旱、水土流失嚴重。他想到,可以利用當地廢棄的窯洞種植反季節菇類。白天,林占熺和學生們將窯洞改造成大棚,把從福建帶來的菌草種種在秸稈上,技術員們一對一、人盯人、手把手地指導村民進行栽種。到了晚上,林占熺就和大家住在菇棚里,觀察蘑菇的生長情況。

剛住進菇棚時,林占熺和學生每天都會流鼻血,特別是遇到沙塵暴天氣,沙子從門縫里吹進來,條件非常艱苦。但林占熺團隊無一人退縮。“我們作為普通科技工作者,確實可以去過輕松日子。但是,讓更多人過上好日子,這讓我們更開心。”林占熺說。

半年后,捷報傳來,西海固的菇農收入大幅提升,種植菌草的土壤條件也得到了改善。到了2007年,寧夏回族自治區共有1.75萬農戶參與菌草生產,創造產值近億元,菇農戶年均增收5000多元。當地老百姓將幫助他們擺脫貧困的菌草,親切地稱為“致富草”“幸福草”。就這樣,來自福建的菌草,在2000多公里外的寧夏編織了一段“山海情”。

2019年6月20日,林占熺(前排左二)在福建壘際村向國際培訓班學員介紹菌草種植情況。

國家的需要在哪里,科技工作者的陣地就在哪里。20多年前,科技特派員制度在時任福建省委副書記習近平同福建南平當地的一次對話中扎下了根。20多年里,一批批科技特派員入鄉村、進田野,做給農民看、帶著農民干、幫著農民賺,把科技致富的種子播撒在鄉野沃土里,把論文寫在祖國山川大地上,助力脫貧攻堅戰取得全面勝利,為推進鄉村全面振興提供堅實的人才支撐。

2019年,習近平總書記對科技特派員制度推行20周年作出重要指示指出,科技特派員制度推行20年來,堅持人才下沉、科技下鄉、服務“三農”,隊伍不斷壯大,成為黨的“三農”政策的宣傳隊、農業科技的傳播者、科技創新創業的領頭羊、鄉村脫貧致富的帶頭人,使廣大農民有了更多獲得感、幸福感。

“中國草”開出“幸福花”

林占熺曾收到一份特別的教師節禮物——學生們送給他的地球儀,上面標注著菌草覆蓋的117個國家。

20世紀90年代,林占熺被派往南太平洋島國巴布亞新幾內亞東高地省,幫助當地農民。走訪當地時,林占熺發現有野生象草,于是就地取材,在地里挖溝,覆上薄膜,將其培育成菌草;考慮到經濟情況,他用汽油桶做了操作簡單又安全的“滅菌灶”;為了向當地人傳授菌草技術,他不厭其煩地挨家挨戶指導,并請中國駐巴布亞新幾內亞使館的工作人員給當地農民送去中國鐮刀。林占熺說,鐮刀象征著勞動和進步,中國人送去的鐮刀則代表著中國人的支持。

林占熺幫助巴布亞新幾內亞人民點燃了脫貧致富的夢想。此后越來越多國家開始引入菌草技術。目前,菌草技術已在斐濟、盧旺達、萊索托、南非等18個國家建立示范基地,為當地增加就業、減少貧困開辟了綠色可持續發展的新路徑。

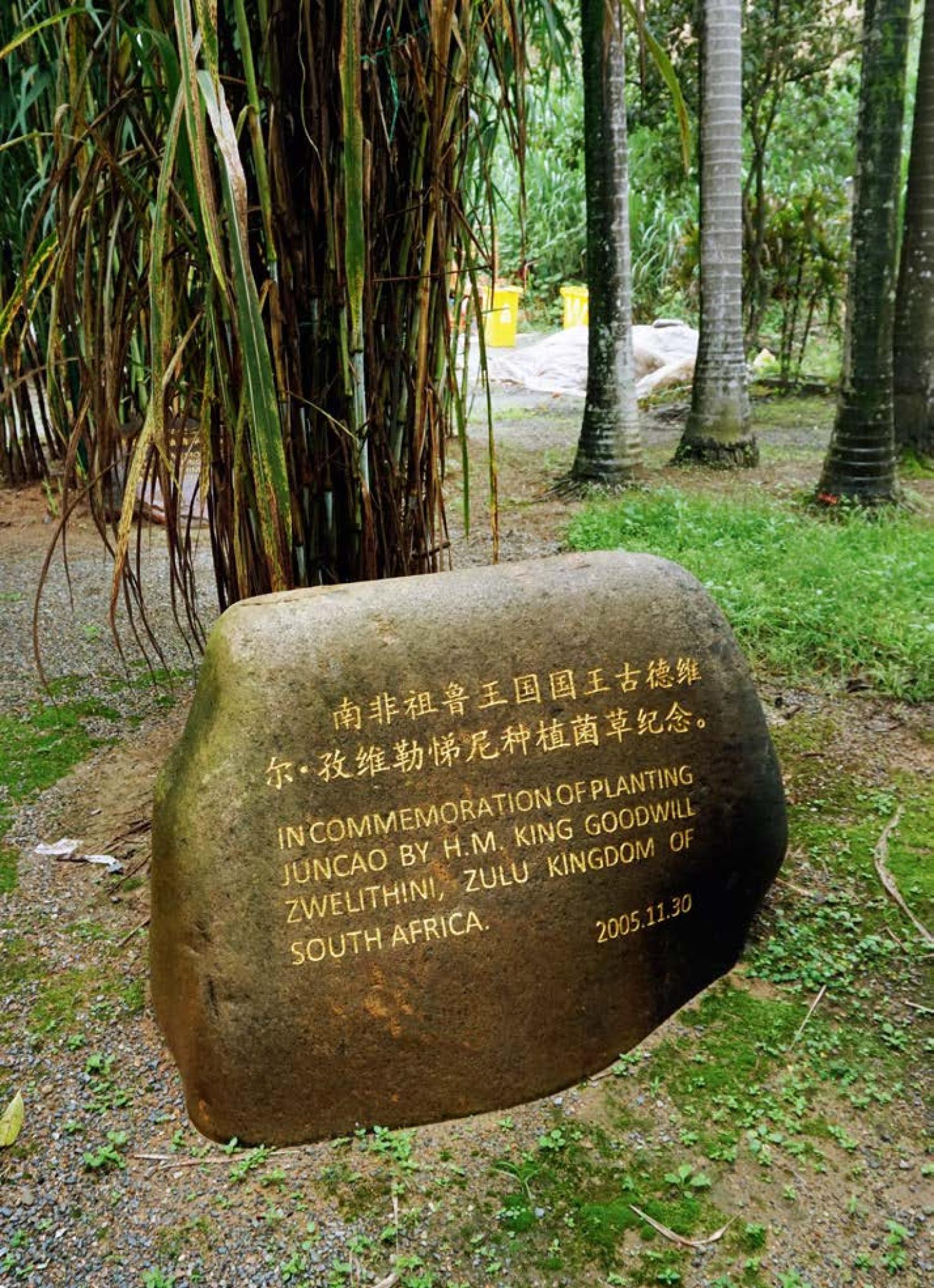

南非祖魯王國時任國王在福建農林大學國家菌草工程技術研究中心留下紀念石。

一名盧旺達青年來到中國學習,回國后創辦了一家食用菌培育工坊,其產品不僅享譽盧旺達國內市場,還出口到烏干達和剛果(金)等國家。來自萊索托的西奧赫拉在種植了4年菌菇后,收入大幅提升,終于與家人一同住進了夢寐以求的房子。

林占熺與菌草的故事是中國貢獻世界的故事,也是人類在現代化道路上進行新探索的故事。點草成“金”的林占熺被聯合國授予國際生態生命安全科學院院士稱號,菌草技術被列為“中國—聯合國和平與發展基金”重點推進項目,向全球推廣。

這株與林占熺幾乎相伴一生的小草,既是農民脫貧致富的“幸福草”,也是幫扶共建“一帶一路”國家的“中國草”,更是讓荒漠和貧瘠土地煥發新生的“幸福之花”。

林占熺告訴《環球人物》記者,不久后他將前往巴布亞新幾內亞看看“老基地”,還要去斐濟、烏茲別克斯坦等國,了解當地的菌草種植成果,同時帶去最新的菌草品種和技術。“趁著我還有能力,我要多走走,多看看,多幫人們解決問題。”

采訪中,林占熺一直說,自己的故事要少講,菌草的故事應當多寫。當記者請林占熺用一種植物來形容自己時,他毫不猶豫地選擇了菌草。

“菌草具有多種用途,哪怕枯死后,它的草根還能幫助改良土壤。我希望自己也是如此。作為受黨教育培養的科技工作者,無論遇到什么困難和問題,只要能為人民、為國家做有益的事情,哪怕只是一點點,也要繼續前行。”林占熺說。

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧聲明:版權作品,未經《環球人物》書面授權,嚴禁轉載,違者將被追究法律責任。

我要糾錯