暑期將至,博物館也將成為大家的熱門打卡地。前不久,內蒙古博物院整體搬遷后的新館開館試運行,建筑面積14.7萬平方米,是舊館的兩倍多,許多寶藏目前正在展出。

探訪內蒙古博物院新館 體驗北疆文化魅力

內蒙古博物院新館一樓大廳的AI講解員鴻格爾,依托DeepSeek模型和大量文物知識語料,可以秒速響應觀眾的提問。各層展館內,還有4位導覽機器人陪伴觀眾參觀,結合實時位置提供定制化講解。

鴻格爾身邊的,是文物知識圖譜屏,在這里,可以將與文物相關聯的人物、歷史事件等織成密密的網絡。第一次來到內蒙古博物院,可以通過內博小導航,實現精確到文物位置的實時導航。掃碼后,即可將地圖同步到手機,開始博物院之旅,尋找鎮館之寶。

內蒙古博物院社會教育部教育主管 劉弘軒:這件文物,可以說是咱們內蒙古博物院的頂流文物了,它叫鷹頂金冠飾,來自2500年前。上半部分是冠頂,主體結構是一只展翅待飛的鷹,鷹的脖頸是鑲嵌在鷹身上,中空鷹身里面有一根金絲,一端是連到鷹頭,金絲的后面連到鷹尾巴,如果有人佩戴它去行走,鷹頭和鷹尾巴會上下顛簸擺動,這個形象非常逼真。

感受童趣 探訪藏在廣東省博物館里的玩具展

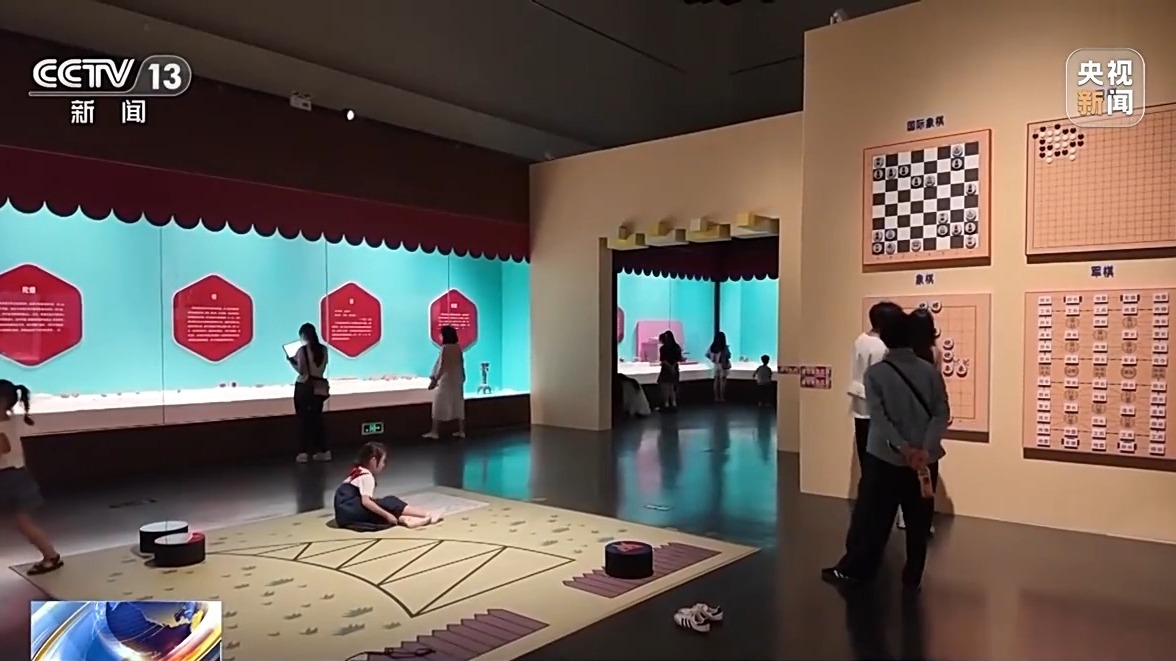

古代的孩子們都玩兒些什么?在廣東省博物館,“一起玩,藏在博物館里的玩具展”這兩天剛開展,有各式各樣從古到今的玩具。

策展人 李文:這兩只是我們館藏的清代的小哨子,一個是孔雀藍釉的,一個是茄子釉的,最特別的是它們的造型,我們稱為“魚化龍”的形象。很好的寓意,魚躍龍門,在小小的玩具當中,也承載了這個文化理念。

風箏有“南鷂北鳶”之分,這件廣東陽江的“靈芝風箏”,又叫“響箏”,它的獨特之處在于裝有音色各異的哨口,升空時會發出悅耳的鳴響。

明蟠螭紋貫耳銅投壺和長頸獸足銅壺,呈現了源自春秋戰國的投壺活動,從禮樂儀式到文化傳承的演變。

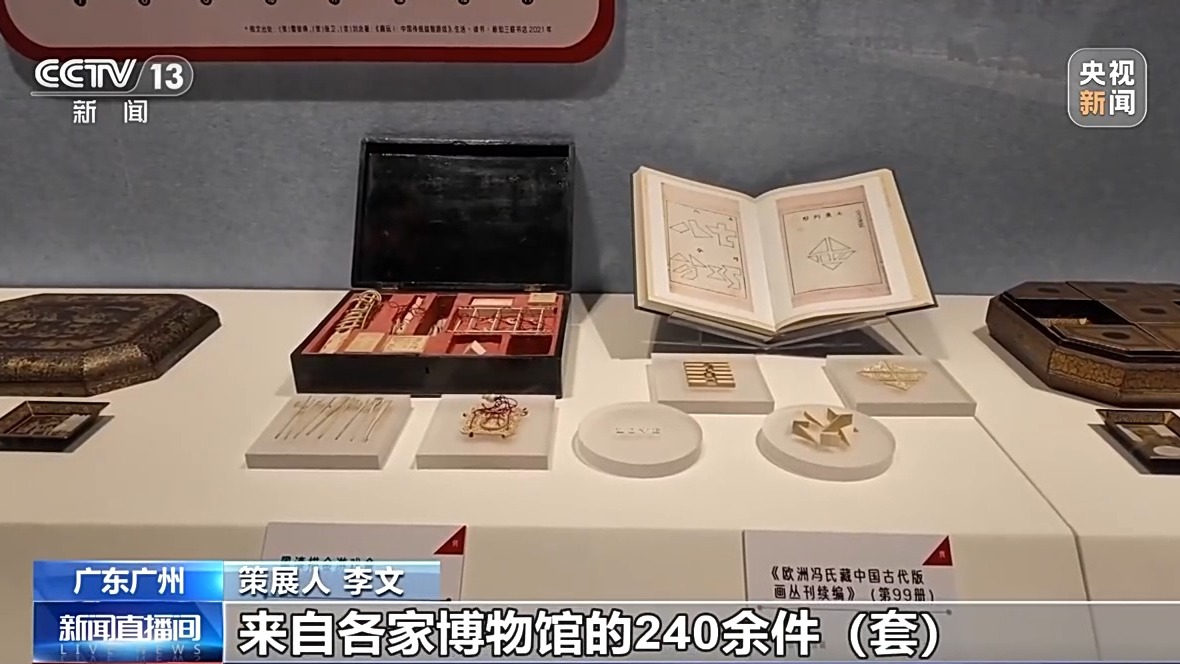

這件廣東省博物館藏約1870年黑漆描金游戲盒,是晚清廣州外銷工藝品中的精品,內藏多種益智玩具。

策展人 李文:我們這次展品一共有來自各家博物館的240余件(套)不同類型的民族傳統玩具。

總臺記者 王思元:在展館當中,有一系列沉浸式、互動性非常強的設施,比如六邊形萬花鏡,像不像我們小時候看到的萬花筒的幾何花紋?還有牛角棋,逛累了的小朋友可以在這里一邊休息一邊游戲。

責任編輯:李佩藺

責任編輯:李佩藺古代,玩具,金冠飾