·聯合國第四任秘書長庫爾特·瓦爾德海姆。

“歷史不會原諒我的沉默,

但我希望它能理解我的無奈。”

在聯合國總部大廳的墻壁上,刻著這樣一句話:“和平不是妥協的產物,而是智慧的結晶。”這句名言來自聯合國第四任秘書長庫爾特·瓦爾德海姆。

在聯合國歷任掌門人中,瓦爾德海姆是相當特殊的一位。他被人們稱為“外交家中的外交家”,但同時也因曾被征入納粹德國軍隊而飽受爭議,一生充滿復雜性。

追夢外交官

1918年12月21日,瓦爾德海姆出生于奧地利首都維也納附近一座小城內的一個小學教師家庭。彼時,奧匈帝國在第一次世界大戰中戰敗瓦解,奧地利風雨飄搖,人們生活極其困難。

盡管生活拮據,但父親對家中3個孩子的教育極為重視,作為長子的瓦爾德海姆在離家很遠的克洛斯特新堡文科中學讀書。他每天清晨5點就起床,乘45分鐘火車去學校,在路上吃一個黃油面包便是他全部的早餐。

正是在讀中學期間,瓦爾德海姆對政治產生了濃厚興趣,立志將來要做一名外交官。后來,他考入了被譽為“外交官搖籃”的維也納外交學院,同時在維也納大學攻讀法律。

1939年,瓦爾德海姆以優異成績畢業并參加了候補官員考試。不幸的是,他被征入納粹軍隊,擔任翻譯員和傳令員,后擔任德軍某部的中尉軍官。而這也成為他一生中飽受爭議的一段經歷。

3年后,瓦爾德海姆重新進入維也納大學繼續學習,成為擁有法學博士學位、外交學院畢業證書并掌握多門外語的人才,具備了成為一名外交官的所有條件。

1945年,他順利進入外交部工作,躊躇滿志地開始外交生涯:從駐外使館一秘,到人事司和政治司司長,再到駐加拿大大使,直至擔任外交部部長。

聯合國是瓦爾德海姆職業生涯中濃墨重彩的一筆。1955年,奧地利獨立并成為聯合國會員國。在各會員國代表的掌聲中,瓦爾德海姆率奧地利代表團進入聯合國會議大廳。1964年,他重返聯合國,擔任奧地利常駐聯合國代表,直至1968年出任外交部部長。

1970年,瓦爾德海姆所在的人民黨在國民議會選舉中失去多數席位。當時,他面臨3個選擇:駐英國大使、駐蘇聯大使或重返聯合國干他的老本行。

聯合國的政治舞臺對他來說太有吸引力了,在他看來,像奧地利這樣的小國只有積極參與國際事務,才能在世界上贏得更多更好的機會。于是,這一年,他再一次重返聯合國。

在漩渦中當選和退選

1971年,時任聯合國秘書長吳丹任期屆滿,一大批世界知名政治家和外交家躍躍欲試。經過幾輪意向性投票,競爭者只剩下兩位:一位是坦桑尼亞常駐聯合國代表薩里姆,另一位就是瓦爾德海姆。非洲國家大都支持薩里姆,西方國家和蘇聯則比較認可瓦爾德海姆。

·20世紀70年代,瓦爾德海姆(右)向時任聯合國秘書長吳丹遞交國書。

1971年12月21日是瓦爾德海姆的生日。這一天,聯合國安理會15個成員國舉行投票,他被推薦為新任聯合國秘書長。

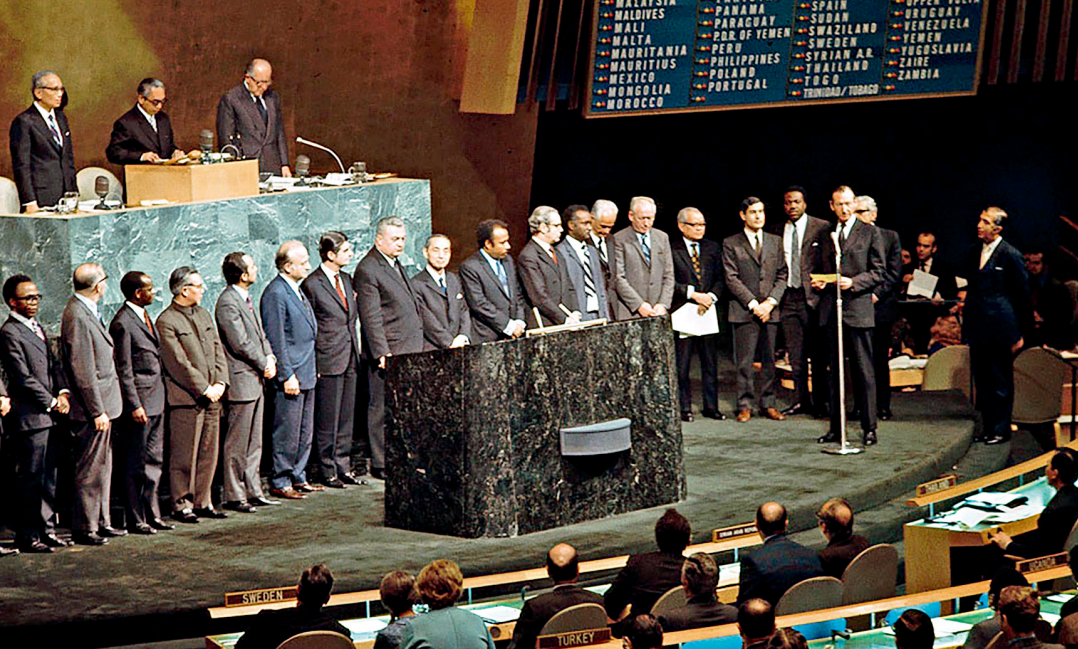

第二天,聯合國大會舉行特別會議,選舉瓦爾德海姆為聯合國第四任秘書長。上任第一天,他就宣稱:“聯合國不是大國的棋盤,而是人類的諾亞方舟。”

·當選聯合國秘書長后,瓦爾德海姆(右側話筒前)發表演說。

1972年至1981年,瓦爾德海姆擔任了兩屆聯合國秘書長。1981年,他宣布第三次競選,美國表示支持,蘇聯也不反對。但中國認為,4任秘書長中有3位是歐洲人,且一旦瓦爾德海姆再次當選,任期將達到15年,因此表示反對。

與此同時,非洲國家推選坦桑尼亞外長薩里姆參選,但遭到美國極力反對。中國是發展中國家的代表,綜合國內外形勢決定支持薩里姆。雙方僵持不下,最后瓦爾德海姆和薩里姆均退出選舉。經過安理會各方努力,推薦秘魯人佩雷斯·德奎利亞爾出任下一屆秘書長。

此次選舉使人們看到聯合國秘書長的人選問題逐漸從“東西問題”轉向“南北問題”,來自秘魯的德奎利亞爾取代歐洲前任,則是“南方”勝利的象征,同時也標志著第三世界國家在聯合國話語權的崛起。

不受歡迎的“孤獨老人”

離開聯合國后,瓦爾德海姆進入美國喬治敦大學擔任外交學教授,并根據自己在聯合國的多年經歷完成了自傳《在世界政治的玻璃宮殿中》。

1983年11月,奧地利成立了一個由多國前國家元首及政府首腦組成的“國際行動委員會”,瓦爾德海姆被推舉為委員會主席。該委員會向各國政府提供了大量有關和平安全和經濟發展的建設性意見。

1986年,瓦爾德海姆準備競選奧地利總統,向政治生涯的第二個高峰進發。然而,他年輕時的一段經歷如同一顆定時炸彈般爆炸了。

奧地利《側面》周刊的一篇報道稱,瓦爾德海姆在維也納大學讀書期間曾加入過納粹學生聯合會,后又加入納粹沖鋒隊龍騎士旅。《紐約時報》也報道稱,他曾參加過納粹黨衛隊“褐衫隊”。瓦爾德海姆否認了這一指控,但美國借助陸軍部檔案稱,他曾因為參與大屠殺被美國陸軍列入被通緝的納粹德國軍官名單。這使得奧地利陷入外交孤立,也讓瓦爾德海姆的政治生涯蒙上陰影。

美國還表示,如果瓦爾德海姆當選奧地利總統,將不允許他進入美國。奧地利人民感到美國有干涉奧地利內政的嫌疑,認為在二戰時所有奧地利青年都被納粹征入部隊,因而不能也沒必要單單指責瓦爾德海姆。

1986年6月,瓦爾德海姆當選為奧地利第八任聯邦總統,任期6年。然而,爭議并沒有結束。次年4月,美國司法部宣布將瓦爾德海姆列入“監視名單”,不允許他以私人身份入境。西歐各國領導人也與他斷絕了往來。一時間,瓦爾德海姆成了不受歡迎的“孤獨老人”。

·1986年,瓦爾德海姆與妻子伊麗莎白為總統選舉展開競選活動。

為了擺脫這種局面,瓦爾德海姆主動建議奧地利政府對自己的歷史問題進行調查,并宣稱,一旦歷史學家能夠證明他與殺害猶太人有關,他就引咎辭職。

1987年,來自瑞士、聯邦德國、英國等6國的歷史學家組成國際歷史學家調查委員會,并提交了長達202頁的調查報告,表示沒查到瓦爾德海姆直接參與戰犯罪行和參加納粹黨的證據,不能將他定為戰犯和納粹分子。

即便如此,外界對這一問題的爭論仍未結束。維也納街頭不斷出現要求瓦爾德海姆下臺的示威游行,公眾對他的支持率也大幅下降。

1992年,心力交瘁的瓦爾德海姆決定任滿后不再連任,并從此告別政治舞臺。他在告別演講中說:“回顧過去,在巨大的壓力和種種傷人的攻擊下,我未能隨時找出適當的言辭來描述自己的生活和感受,描述我這一代人的命運以及祖國的命運,描述那個時期罪惡的深重,我對此感到十分遺憾。”

在聯合國秘書長任內,瓦爾德海姆成績斐然。他推動13個非洲國家加入聯合國,創建聯合國環境規劃署,發起《聯合國海洋法公約》談判。從避免中東戰爭升級、斡旋塞浦路斯國內沖突,到解決納米比亞問題、處理伊朗人質危機,他用行動證明,在大國對抗的時代,聯合國仍能通過斡旋避免全面戰爭。

然而,早年在納粹德國軍隊的短暫經歷,終究成為瓦爾德海姆恥辱的一面,盡管這是那個時代決定的,而個人總是無法擺脫某種命運。如今,維也納的瓦爾德海姆廣場和聯合國總部的紀念壁畫都在訴說著這位“爭議調停者”的復雜人生。正如他在自傳中寫下的一段話:“歷史不會原諒我的沉默,但我希望它能理解我的無奈。”

監制:張 培

編審:陳佳莉

編輯:尹 潔

(文章未經授權不得轉載,轉載請加微信“HQRW2H”了解細則。歡迎大家投稿和提供新聞線索,可發至郵箱tougao@hqrw.com.cn。)

責任編輯:邱小宸

責任編輯:邱小宸庫爾特·瓦爾德海姆,聯合國