在人們日常感知的時間刻度里,“秒”是最熟悉的時間單位。 它可以是一次不經意的眨眼,是手機按下快門的瞬間,或是與親人擁抱的溫暖,而在王育竹的科研世界里,這一秒被放大到了接近永恒。

腕上的手表、墻上的掛鐘,精度高的大約每年會有1分鐘誤差,不會對生活產生影響,但在要求很高的生產、科研中,需要更準確的計時工具。目前,世界上最準確的計時工具就是原子鐘,原子鐘的計量單位是原子時秒,銫-133原子基態超精細能級之間的躍遷輻射的91.9億(9192631770)個周期,才被定義為“1秒”。

王育竹是中國科學院上海光學精密機械所研究員,中國科學院院士,他長期從事原子鐘與冷原子物理研究,是我國該領域的開拓者之一。2016年9月15日,由王育竹帶隊研制的空間冷原子鐘隨“天宮二號”升入太空,這是世界首臺在軌運行的冷原子鐘,精度達三千萬年誤差1秒。

王育竹在中國科學院上海光學精密機械所工作。本文未標注圖片均由中國科學院上海光學精密機械研究所提供

王育竹于1932年生于河北,他將畢生的精力獻給了祖國科技事業。作為中國原子鐘的開拓者之一,他負責研制成功我國第一臺銣原子鐘,并已用于多項重要國防任務,其中安裝在“遠望號”綜合測量船上的銣原子鐘,保證了歷次衛星的發射成功。5月23日,93歲的王育竹在北京榮獲全國敬業奉獻模范稱號。

6月初,澎湃新聞(www.thepaper.cn)專訪了這位將一生寫進原子鐘的科學家,以及他的兩位學生——青年科學家魏榮和李唐。

抉擇:從零拓荒的“守鐘人”

王育竹科研生涯的起點,鐫刻著“國防技術需要”這六個沉甸甸的大字。

在蘇聯科學院電子學與無線電技術研究所留學期間,他學習的專業是原子頻率標準,博士課題聚焦于原子鐘。學成歸國后,他先在中國科學院電子學研究所組建了原子頻標研究組,后率組遷至中國科學院光學精密機械研究所上海分所(后改名為上海光學精密機械研究所)。

彼時,國內原子鐘研究領域近乎一片空白。“畢業回國后,由于國防技術需要,我從零開始建立了原子頻標研究組,繼續從事原子鐘的研究。當時我們建組一開始就確立了明確的指導思想:做好原子鐘物理基礎研究,研制實用原子鐘為國防建設服務。”談及當時的抉擇,王育竹這樣告訴記者。

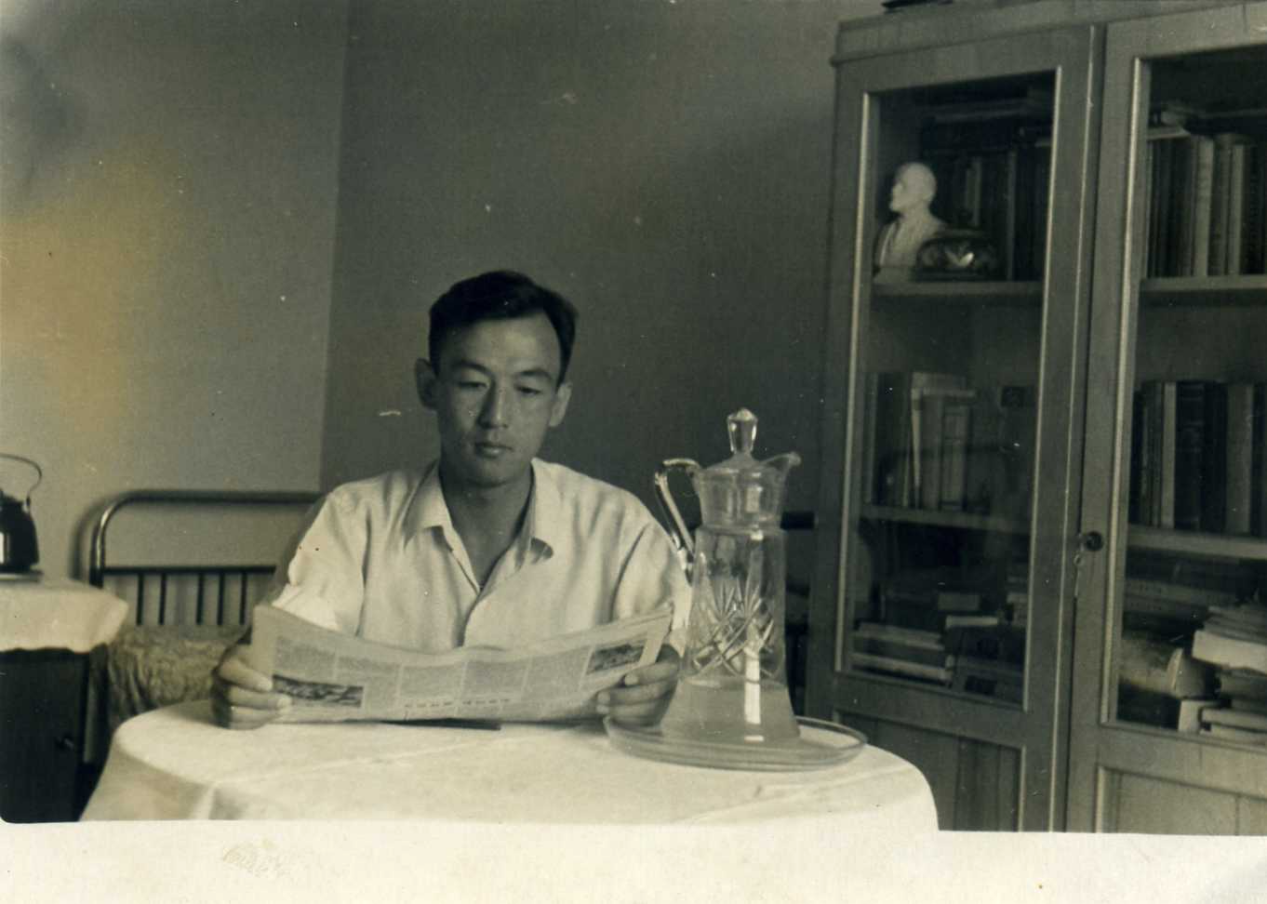

學生時期的王育竹。

早期研究設備匱乏,信息閉塞。王育竹帶領課題組開始了艱苦攻關,成功研制出銣原子鐘樣機,這時中國科學院提出“開門辦所”方針,所以“革委會”決定讓王育竹小組尋找廠家合作。但是王育竹和同事們找遍無線電廠,都沒有回音。

最終,他們找到一個生產漆包線的街道小廠——上海國榮燈具廠。這是一個設備極其簡陋的小廠,然而就是這里,成了中國首臺銣原子鐘的“搖籃”。王育竹和同事們就在工廠充滿瀝青味的小閣樓里,親手重新搭建起實驗平臺,開始了研制工作。他提出了軸向通光的微波諧振腔、小型微波耦合頭和大泡充氣技術三項關鍵技術,最終,硬生生“磨”出了中國第一臺銣原子鐘。

從1970年到1978年,王育竹團隊一共研制了三代銣原子鐘,性能一代更比一代強。1977年,在上海市計量所召開的全國原子鐘比對會議上,經嚴格測試,會議公報宣布:中國研制的銣原子鐘性能已達到西德銣原子鐘的水平。這不僅是一項技術突破,更是在嚴密封鎖下打通的“時間命脈”。

王育竹說,原子鐘的精度驗證過程同樣充滿艱辛。為了發展航天科學,各地建立了觀測站,天文臺和觀測站間的時間同步非常重要,1974年,王育竹團隊與航天科技人員合作,進行了一項極其耗費體力和心力的工作——搬運銣原子鐘進行異地時間同步測試。“當時每次試驗,我們都是清晨四五點鐘出發,到天文臺校準原子鐘的鐘面時間,然后再把原子鐘運到飛機場裝機。除了要搬運原子鐘,還要搬運十分沉重的電池組,體能消耗巨大。飛行旅途中,還要小心守護著原子鐘,防止原子鐘‘跳秒’。傍晚飛回上海,再到天文臺比對鐘面時間。試驗不僅費力而且勞心,在這個過程中我深切地認識到了,提高原子鐘性能的迫切性和重要性。”王育竹說。

一次次顛簸飛行中的測試“對鐘”與反復試驗,淬煉了王育竹提升原子鐘性能的決心。

突圍:時間精度背后的國際較量

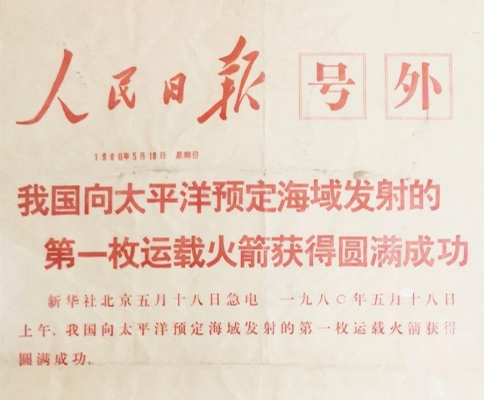

1980年5月,中國向全世界發出公告,要向指定海域發射首枚運載火箭。

當年5月1日,“遠望1號”和“遠望2號”和海軍、國家海洋局的16艘艦船、4架直升機組成海上測量船編隊,奔赴南太平洋預定海域。“‘遠望1號’和‘遠望2號’測量船要出海執行任務時,我們懷著緊張的心情期盼原子鐘能正常運行,如果原子鐘出問題,測量船就會迷失航向,我們一直在焦急地等待消息,一直等到《人民日報》發布‘發射成功’的喜訊,我們才放下心來。十幾年后,我們還從測量船獲悉,銣原子鐘一直正常運行,這是我一生引以為榮的大事!”回憶起銣原子鐘隨“遠望1號”和“遠望2號”執行國家重要國防行動,王育竹記憶猶新。

《人民日報》當時發布的號外和“遠望”號測量船給上海光學精密機械所的感謝信。

完成“遠望號”任務后,王育竹重返研究所。他如饑似渴地閱讀文獻、查找資料,敏銳地捕捉到國際學界的新動向,發現了漢斯和肖洛1975年提出的激光冷卻氣體原子的論文。“我立刻意識到了它的革命性意義,過去原子鐘用熱原子,原子熱運動導致譜線很寬。冷原子幾乎不動,譜線極窄,精度將實現質的飛躍。這不僅對原子鐘至關重要,對原子物理乃至驗證基本物理規律都有重大價值。”于是,王育竹又一頭扎進了冷原子物理的研究。

他在冷原子領域的探索,從一開始就站在了科學創新的前沿,卻經歷了漫長而曲折的國際承認之路。

1979年8月,美國斯坦福大學諾貝爾物理獎獲得者肖洛教授來華講學,訪問了王育竹團隊的實驗室,他是“激光冷卻氣體原子”的提出者之一。王育竹向他講述了利用光頻移效應激光冷卻氣體原子的物理機制,在肖洛教授熱情鼓勵下,王育竹撰寫了《利用交流施達克效應激光冷卻氣體原子》一文,并將文稿寄給他。肖洛回信說:“學術思想是新的、合理的,表達是直接的和清晰的,我建議發表”。于是王育竹先后在國產期刊《科學通報》和《中國激光》上闡述了相關物理思想。

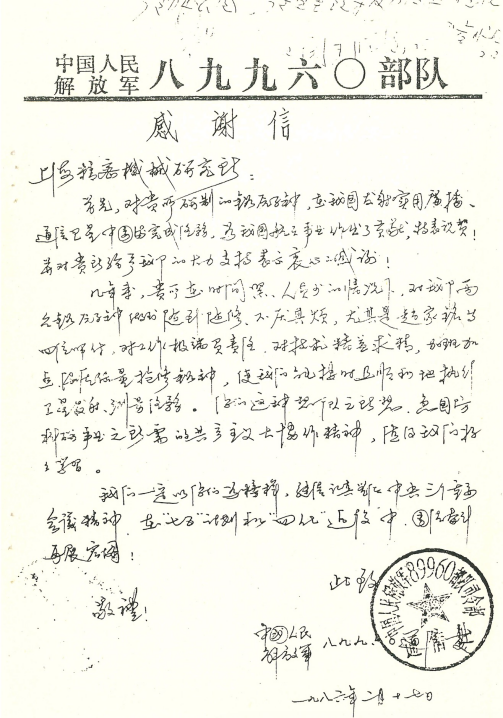

諾貝爾獲獎者約翰·霍爾(John L. Hall)參觀王育竹團隊實驗室。

可是在1980年中國首屆國際激光會議上,王育竹報告了“利用光頻移效應”激光冷卻氣體原子的物理原理,遭到了強勢打壓。“冷靜下來后,我反復問自己到底對不對,我是不是應該放棄?經過深思熟慮后,我認為西方權威雖很霸氣,但也會有錯誤,所以我肯定了自己學術思想的正確性,并堅定不移地走了下去。”事實證明,王育竹是正確的,他提出的冷卻機制與諾貝爾獎獲得者朱棣文、科亨·唐努日1989年提出的機制是一致的。

王育竹在激光冷卻研究之初的1978年就提出了一種積分球漫反射的冷卻機制,但受當時條件限制,一直沒有深入研究,當實驗室條件改善后,他終于將這個一直縈繞在心頭的想法付諸實踐,2008年,團隊利用半導體激光器實現了從銣背景氣體得到氣體溫度25μK,用實驗證明了自己的想法,在國內冷原的物理科學研究和小型星載原子鐘的研制起到關鍵作用。

2017年,法國巴黎兩位科學家發表文章,仔細分析和對比了西方通用的激光冷卻技術路線和中國的積分球冷卻路線,他們認為世界上僅有兩條激光冷卻氣體原子的物理技術路線,它們具有同等重要意義,但中國的物理路線需要的實驗設備簡單、緊湊、體積小、重量輕,不需要磁場,比西方的更優越。

“西方發達國家長時期看不起我們,打壓我們近四五十年,現在終于承認了中國的激光冷卻氣體路線的正確性和優越性。”談起在國際上的突圍,王育竹感觸頗深。

2002年,王育竹團隊還實現了玻色-愛因斯坦凝聚(BEC)的突破,成功觀測到銣原子BEC,成為中國首個實現該量子物態的研究組,使中國成為全球第11個、亞洲第2個掌握該技術的國家。這一成果不僅驗證了愛因斯坦的理論預言,更構建了國內首個超冷原子實驗平臺,為后續相關研究提供了基礎條件。

2008年,王育竹團隊研制出國內首塊原子芯片,推動原子芯片技術國產化,實現芯片上的BEC凝聚體,將復雜的冷原子裝置小型化、集成化。該技術突破解決了傳統裝置龐大昂貴的問題,為量子信息存儲、便攜式精密測量設備開發奠定基礎。

王育竹用近四十年的堅守與實踐,完成了一場震撼人心的科技突圍。“國家培養了我們,我們有責任把科研任務做好、做成,將個人發展與國家發展緊密結合,在努力做到學術突破的同時,更要將研究成果應用于國家發展和建設中,時刻牢記科技興國,努力推動科技進步和民族振興。”王育竹這樣說。

傳承:托起八九點鐘的太陽

青年人朝氣蓬勃,好像是早晨八、九點鐘的太陽。93歲的王育竹,一生為中國青年科學家托舉朝陽。

上世紀80年代,王育竹創立了中國第一個量子光學開放實驗室,從一個研究小組逐步發展成為擁有玻色-愛因斯坦凝聚、冷分子、各類新型高精度星載原子鐘、噴泉原子鐘、空間冷原子鐘、汞原子光鐘、關聯成像等領域的綜合性實驗室,培養了一大批青年科技工作者,成長為我國冷原子物理和原子鐘研究的骨干力量。通過承擔國家重大研究任務,實驗室打造出一支在冷原子領域特別能攻堅的隊伍,推動我國在空間冷原子和空間原子鐘領域實現國際領先。

空間冷原子鐘團隊合影。

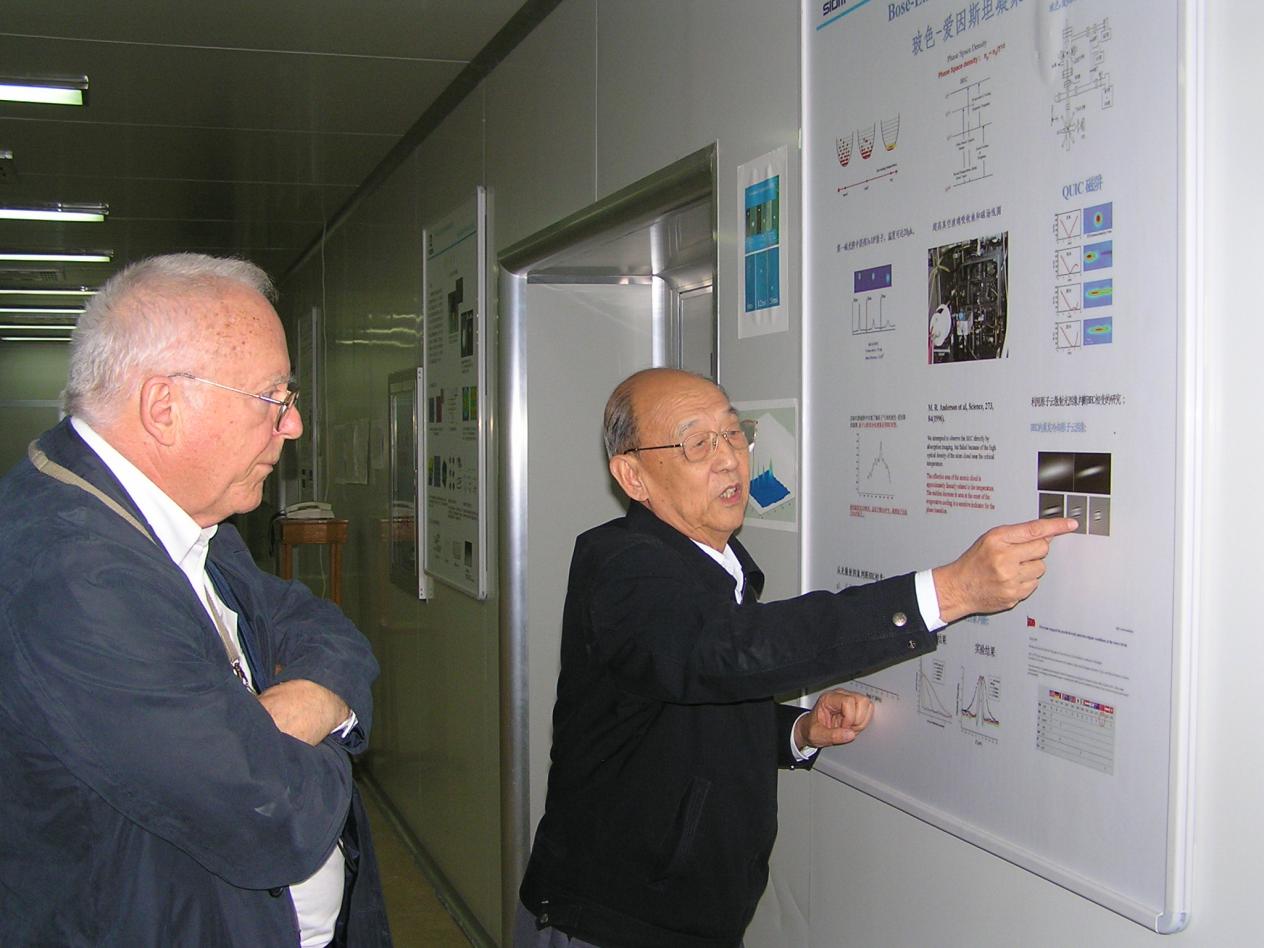

上世紀90年代,王育竹在法國巴黎高等師范學院訪問,得知他們在考慮開展空間原子鐘研究,于是王育竹又一次帶領團隊開始技術攻堅,開始研究原子鐘和噴泉鐘,為空間原子鐘做技術準備,與國際賽跑,而魏榮和李唐就是在這個時間點成為王育竹的研究生。

魏榮說,自己1998年考入中國科學院上海光學精密機械研究所,當時王育竹就已經在做銣原子鐘噴泉實驗了。他對王育竹做的噴泉實驗非常感興趣,但他最初沒有被分配到王育竹的課題組,恰好當時王育竹團隊的一位同學對噴泉實驗不感興趣,他們就抱著試一試的心態想調換導師,后來王育竹聽說了這件事情,就邀請魏榮參觀實驗室,多方溝通后魏榮成了王育竹的研究生。“當時我們開始做噴泉實驗,啥技術都沒有,直到2005年,把噴泉實驗做出來了,還把這方面的研究和技術都給發展起來了。”魏榮與原子鐘噴泉鐘的緣分就是這個時候結下的,直到現在,魏榮還在繼承和延續王育竹開創的事業,從事冷原子微波鐘相關的激光冷卻、時頻計量、精密測量物理等領域的研究。

李唐參與了2006年至2016年空間原子鐘在載人航天應用的十年攻堅。“我們當時的研究真的很困難,西方一直對我們技術封鎖,我當時做空間冷原子鐘的微波諧振腔,怎么去構建原子和微波作用的區域非常關鍵。我翻到了一篇法國關于空間冷原子鐘的博士論文,結果論文里任何關鍵技術都沒有描述,說白了就只是一個概念,但里面微波場怎么分配、傳播、構建等等,這些完全不知道,于是我和王先生開始自己想辦法,一點點做設計,做仿真,做測試,最終做出來了。”李唐說。

2016年9月25日,空間冷原子鐘搭載天宮二號空間實驗。

魏榮說,王育竹對自己的影響非常深。“我們從入所時,就整天受王先生耳提面命,王先生教導我們,一定要做對國家有用的事情,所以我們現在做很多事情,都是按照王先生這種思想來去踐行的。他說,我們要做有中國思想的科學,不能老跟著別人做,我們要有中國自己的方案,王先生對國家的熱愛真的刻到了骨子里。”李唐形容,王育竹就像一棵大樹,目前所有量子光學方向的研究基本都是圍繞著王育竹的研究在接力深耕。

這棵根植于家國沃土的大樹,所開創的事業與精神,正如那永不停歇的原子鐘脈搏,在代代相傳中,精準丈量著中國科技奔向未來的堅定步伐。

責任編輯:高瑋怡

責任編輯:高瑋怡王育竹,全國敬業道德模范