2025年已經過半了,你的帶薪年休假休了嗎?

近期,我國立法出臺政策措施加強對靈活就業和新就業形態勞動者的權益保障;中辦、國辦印發的《提振消費專項行動方案》,也明確提出要依法保障勞動者休息休假權益。

然而在實踐中,勞動者因為就業形態的變化,遇到的權益保障問題也更加多樣:年假跨年“過期作廢”合法嗎?節假日線上加班,如何支付加班費?一些企業把勞動者偽裝成“鐘點工”來干全日制的活兒,應該怎么辦?針對不斷上新的新職業、新工種,如何讓勞動者的基本權益保障更完善?今天我們通過具體案例來一一聚焦。

公司說年假跨年“過期作廢”合法嗎?

帶薪年休假,是勞動法賦予勞動者的一項法定權利。然而在具體使用的時候,一些用人單位規定年假不能跨年、過期要作廢,這樣的規定合法嗎?我們來看北京法院判決的一起案例。

呂某是北京一家節能環保公司的員工,依據其工作年限,2020年開始他應享受每年10天的年假,但他在2020年僅休了4天年假,2021年未休年假,2022年8月從公司離職后,他向法院提起訴訟,要求公司支付他工作期間的未休年假工資。

公司辯稱,該公司的考勤及休假管理制度規定,不跨年安排年假,員工當年未休完的年假跨年作廢,呂某未休的年假應視為其自動放棄。那么,這樣的規定是否合法呢?

北京市海淀區人民法院法官 劉曉:經法院審理認為,雖然環保公司的規章制度規定年假不跨年安排,過期作廢,但是該條規章制度實際上違反了《職工帶薪年休假條例》的強制性規定,免除了用人單位的法定義務,排除了勞動者的權利,因此是無效的。

我國《職工帶薪年休假條例》規定:

單位根據生產、工作的具體情況,并考慮職工本人意愿,統籌安排職工年休假。年休假在1個年度內可以集中安排,也可以分段安排,也可以跨1個年度安排。

法官解釋,依照條例的規定,年假是可以跨一個年度休的,但不能跨兩個年度。

《職工帶薪年休假條例》第五條第三款規定:

單位確因工作需要不能安排職工休年休假的,經職工本人同意,可以不安排職工休年休假。對職工應休未休的年休假天數,單位應當按照該職工日工資收入的300%支付年休假工資報酬。

北京市海淀區人民法院法官助理 李超強:這里規定的300%的年休假工資報酬是指除了需要向員工支付正常工作期間的工資報酬以外,還需要向員工支付日工資收入的兩倍作為未休年假的補償。

法院最后判決,公司支付呂某2020年和2021年的未休年假工資2.9萬余元。宣判后,公司提起上訴,二審維持了原判,目前該判決已經生效。

節假日線上加班 加班費怎么算?

隨著遠程辦公和靈活辦公模式的普及,勞動者的辦公地點早已不局限在傳統的辦公室,但如果線上辦公嚴重占用了勞動者的休息日、節假日,用人單位是否需要支付加班工資呢?

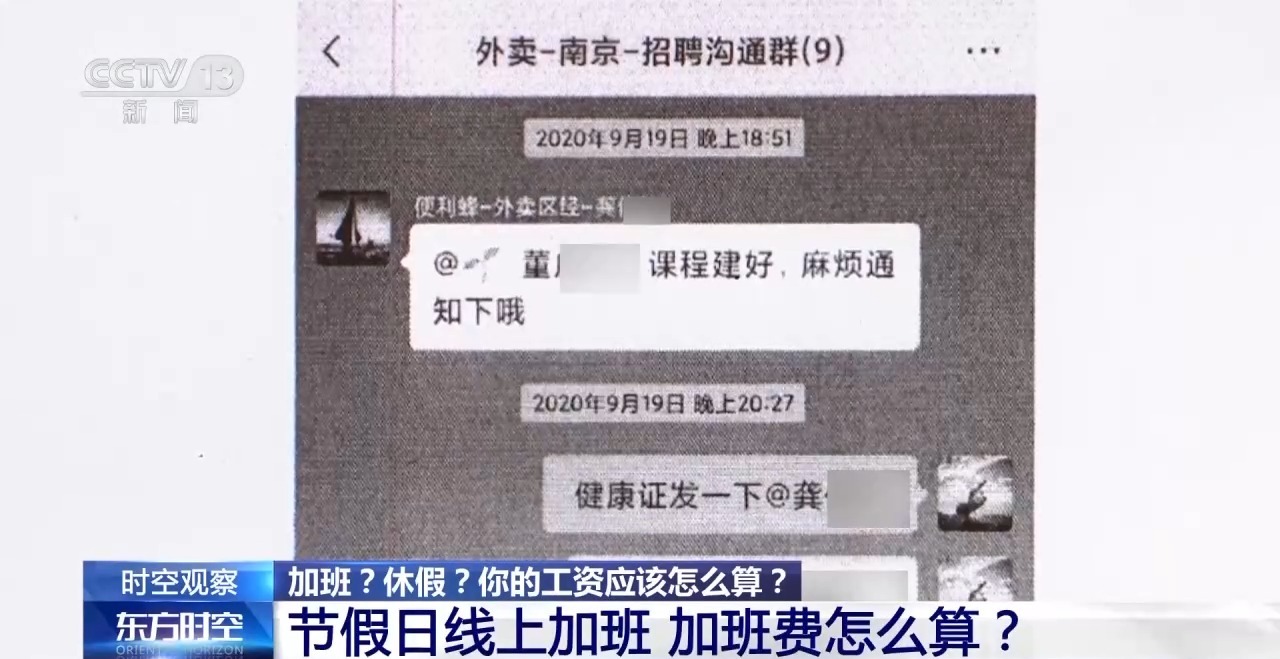

董先生在北京一家管理公司擔任招聘專員,他的日常工作就是負責做外賣、快遞公司騎手的招聘和培訓,由于每天都有騎手入職,所以公司指派他周末、節假日期間也要做招聘培訓工作。

北京市第三中級人民法院立案庭副庭長 龔勇超:要求騎手理論學習時長不能低于4個小時,首先他需要聯系技術部門給騎手一些理論課程,在學習期間他也盯著騎手,看他是不是完成了這項培訓,因為中間可能還會存在一些卡頓、掉線的情況,他要及時聯系技術部門去解決相關的問題。

后來董先生和公司產生紛爭,離職后向法院提起訴訟,要求公司支付他工作日加班以及周末、節假日期間工作的加班費。對于董先生的主張用人公司并不認可,認為董先生的加班沒有經過單位審批,因為雙方勞動合同明確約定,加班是需要經過單位審批之后才能算加班的。

法院審理后認為,公司雖主張勞動合同中約定加班需要員工提前發起申請并審批,但考慮到行業性質和董先生的崗位特點,工作任務往往具有一定的周期性,用人單位在分配工作任務、提出完成的時間要求時可能間接地促使員工需要加班才能完成,因此相關加班制度的設定不宜過分嚴苛。

董先生提交的證據證明,其存在工作日較晚時間、休息日和法定節假日處理工作的實際情況,董先生確實犧牲了休息時間為公司提供了實質性勞動,理應獲得相應勞動報酬。最終法院酌定判決用人單位向董先生支付加班費3萬元。

北京市第三中級人民法院立案庭副庭長 龔勇超:用人單位可以依法行用工管理權,對勞動者的加班行為加以規范和管理,但是不應該制定過于嚴苛的加班審批制度,對于確實存在真實加班的勞動者,用人單位應當依法及時足額地向勞動者支付加班工資。

讓“鐘點工”干全日制的活 怎么辦?

近年來,靈活用工和靈活就業日漸增多。一些用人單位為降低用人成本,對部分崗位采用非全日制用工,也是企業用工的一種正常方式。但是在實踐中,一些企業卻把勞動者偽裝成“鐘點工”來干全日制的活兒,遇到這種情況該怎么辦?

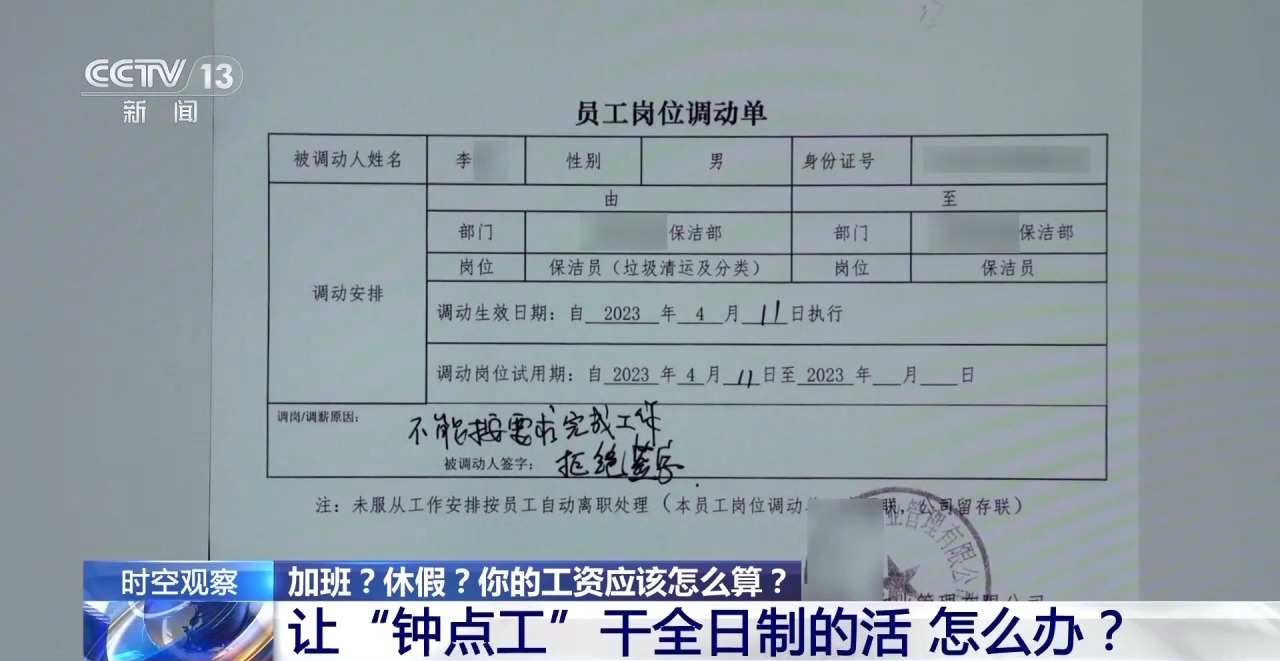

李某從2016年開始就在某小區物業公司從事保潔工作,簽訂的是全日制勞動合同,2019年,因小區物業公司變更,李某入職小區的新物業公司,從事的工作和以前一樣,但新物業公司和他簽訂的勞動合同是非全日制用工,每天工作3小時,每周不超過24小時,工作職責是垃圾清運。

北京市第二中級人民法院法官 張玉賢:李某除了要做小區的垃圾清運工作之外,同時還負責小區的道路清掃,還要負責綠化帶的垃圾撿拾,這是他工作內容方面,并不是公司所說的只負責垃圾清運。

李某的同事也證實,上午下午兩次垃圾清運再加上日常保潔和小區內垃圾撿拾,李某的工作根本不可能3小時完成。工資單顯示,2020年5月,北京實施生活垃圾強制分類后,由于工作量大增,李某的工資在2020年6月從2900余元調整到了5900多元。

2023年4月,由于崗位調動問題,李某和物業公司產生矛盾,物業公司以不服從工作安排為由將李某開除。李某不服,后起訴到法院,以未及時足額支付勞動報酬、未繳納社會保險費等理由,要求物業公司支付解除勞動關系補償金及相關工資。

法院經審理認為,物業公司雖主張與李某成立的是非全日制勞動關系,但根據查明事實,李某的實際工作時間超過法律規定的非全日制工作時間;工資的發放是以30日為發放周期,也與法律規定不相符。

我國《勞動合同法》規定:

非全日制用工,除需訂立勞動合同外,勞動者在同一用人單位一般平均每日工作時間不超過四小時,每周工作時間累計不超過二十四小時;非全日制用工雙方當事人不得約定試用期;非全日制用工以小時計酬為主,結算支付周期最長不得超過十五日。

法院最后認定,李某與公司存在全日制勞動關系。判決物業公司支付李某解除勞動關系補償金4.2萬元,支付工資和未休年假工資1.5萬余元。

離職才敢維權?和諧勞動關系如何未雨綢繆?

面對當下靈活化、復雜化、多樣化的用工形式,保障勞動者合法權益還存在不少難點痛點。一方面,勞動者對公平、公正的追求不斷加強,另一方面,一些用人單位不規范行使用工自主權的情況時有發生:比如“早退一分鐘被開除”、要求勞動者“秒回工作微信”等等。

而從剛才的案例中我們看到,多數勞動者是在離職之后,才敢拿起法律來維護自己的合法權益,那么,在職期間“權益受損”只能忍氣吞聲嗎?保障勞動者權益,如何做到未雨綢繆?

法律問題專家 岳屾山:員工往往都是在離職以后才會來主張,這就有點像秋后算賬。但實際上在勞動保障的這個議題之上,我們應該避免依賴這種秋后算賬的模式。與其等到問題積累和矛盾激化到一定程度再去處理,還不如要求企業在日常的運營當中就要嚴格的遵守法律法規,為員工要提供安全健康的工作環境,包括按時發放工資、繳納社保等等,在源頭上保證員工的基本權益。

相關的監管部門,要建立完善的信息收集和反饋的機制。及時發現并且糾正企業存在的這些勞動保障問題。對于企業,如果有員工在就職期間內提出一些保障要求,就認為這個員工可能是存在著這樣的問題,那樣的問題,去給員工穿小鞋等等這樣的解決方式,這并不利于一個企業的健康發展。要讓員工能夠在和諧穩定的勞動環境當中去安心工作,從而實現自身的價值與企業發展的雙贏局面。

職業不斷上新 勞動者權益保障如何更完善?

就在上個月,人力資源社會保障部公布了擬新增的17個新職業和42個新工種。這些越來越多的新職業、新工種,不僅清晰映射產業變革的新趨勢、社會發展的新需要,也為勞動者就業開辟新賽道。隨著職業種類不斷上新,針對不同群體,如何讓勞動者的基本權益保障更完善?

法律問題專家 岳屾山:首先是要加快完善勞動法律法規的體系。尤其是要針對新工種的特點,去明確工作時間、勞動報酬、休息休假等方面的勞動基準,來為權益保障提供相應的法律依據。其次,勞動監察部門應該是將新職業新工種納入到重點的監管范圍,來嚴厲打擊拖欠工資、超時違法加班等行為,提高企業的違法成本。同時,加大對于職業技能的培訓力度,增強他在勞動關系當中的這些議價能力,從而在根本上保障他的權益。

還需要注意的是,在新職業新工種的發展的當下,保障勞動者權益與兼顧企業利益是同等重要的。政策的制定,還是要找準平衡點,只有在保障了勞動者基本權益的基礎之上,兼顧到企業和行業的利益,才能夠讓新職業新工種的賽道行穩致遠,實現多方共贏,從而推動經濟持續繁榮。

責任編輯:高瑋怡

責任編輯:高瑋怡年假,勞動糾紛