“文章被選為考試題,結果作者自己也做錯了”的經典段子,近日再次上演。青年作家王彤樂發帖稱,自己發表的一篇文章被選為上海市虹口區初二語文期末考試的試題,但自己在做其中一道選擇題時選錯了,另外三道主觀題也答得不夠全面。帖子引發熱議。

青年作家王彤的文章《藍氣球和甜月亮》在《青年文摘》上發表

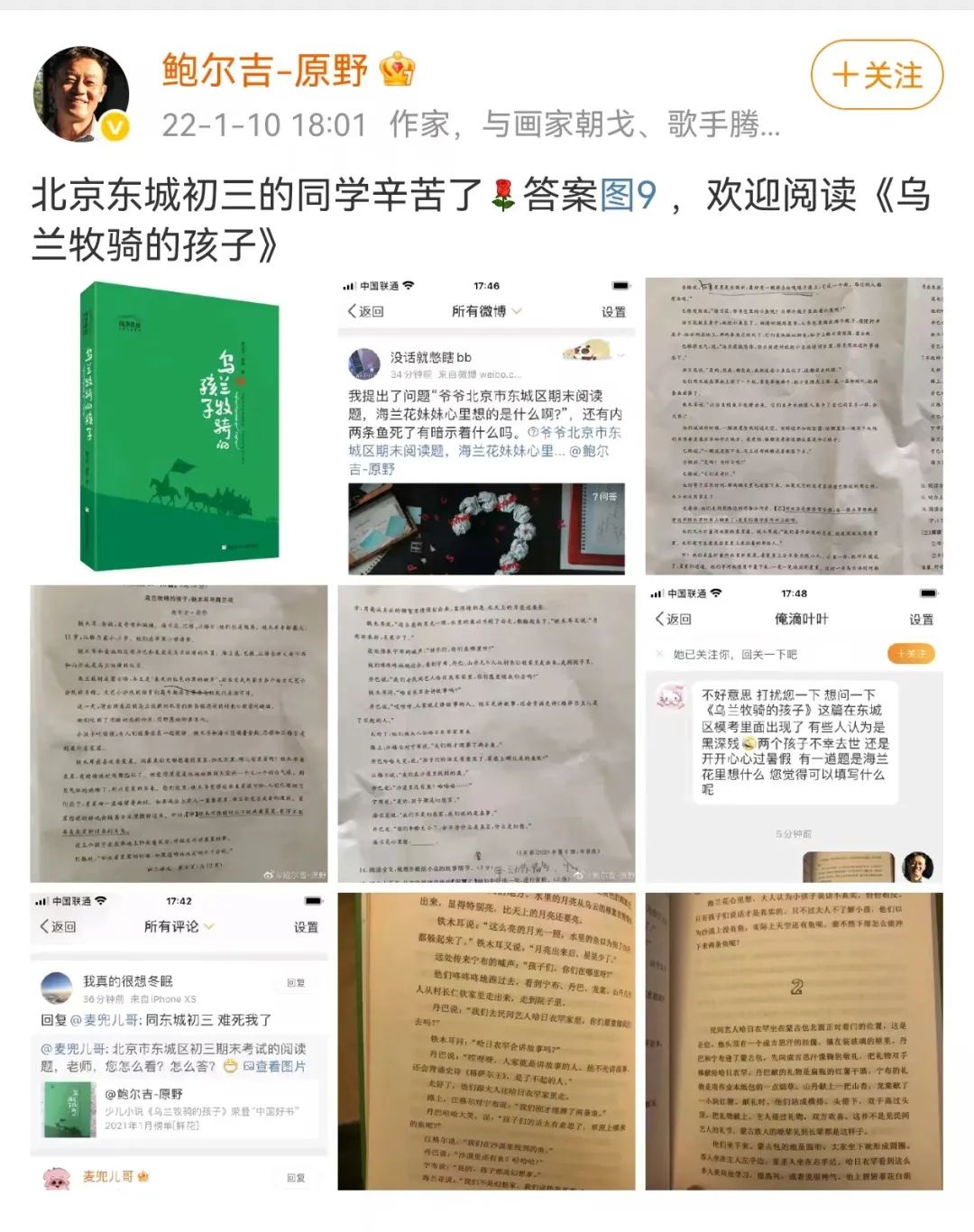

這種“作家也不知道自己文章要表達什么”的現象,已經發生過多次。如今,借助發達的社交媒體,作家們可以大方分享這種有趣的經歷,而一些學生也可以直接去網上向作者求證。比如,2022年,北京東城區初三期末語文考試,有一道閱讀題節選自作家鮑爾吉·原野的小說《烏蘭牧騎的孩子》,要求補寫其中一位角色的內心活動。不少學生感覺無從下手,跑到微博向作者求助。作者直接把文章的后半部分拍照,作為“標準答案”上傳。2017年,浙江高考語文試卷中,有一道閱讀理解題問魚眼里“一絲詭異的光”是什么,有學生感到困惑,在網上問作者。作者也有些“懵”,只好放了張魚的表情包,表示“這就是詭異的光”。

這種作者與答題者之間直截了當的互動,讓不少網友感慨:你看,作者本沒有想那么多,可能就是靈機一動、靈感乍現地寫下一句話、一個詞,怎么就要被解讀出那么多內涵呢?出題者的“過度解讀”,算不算對作者原意的過度拔高甚至曲解?這些問題也是網上常常會有的討論。

其實,仔細想想,類似情況出現多次,或許就說明這本是一種正常現象。從底層邏輯來講,一篇文章發表甚至寫出后,其“解釋權”就不再僅屬于作者本人,包括出題者在內的公眾都可以有自己的理解和評價。而且,人們對出題者“想太多”的觀感,有時候可能是因為自身的生活經歷和文化背景,而對文字產生了“鈍感”,但對于廣大陌生讀者來說,這種獨特性背后的潛意識恰恰是值得挖掘、解讀的地方。

值得一提的是,此次網友們討論的焦點,不再是出題的合理與否,而更多是分析作者為何“答錯”,比如不少網友指出,作者是“審錯了題”。可見,很多網友對出題者的初衷和思維都有較深刻的認識,懂得怎樣去“揣度”和應對,但誰又能說,對語言文字的敏感度,不是語文學科應當考察的內容呢?

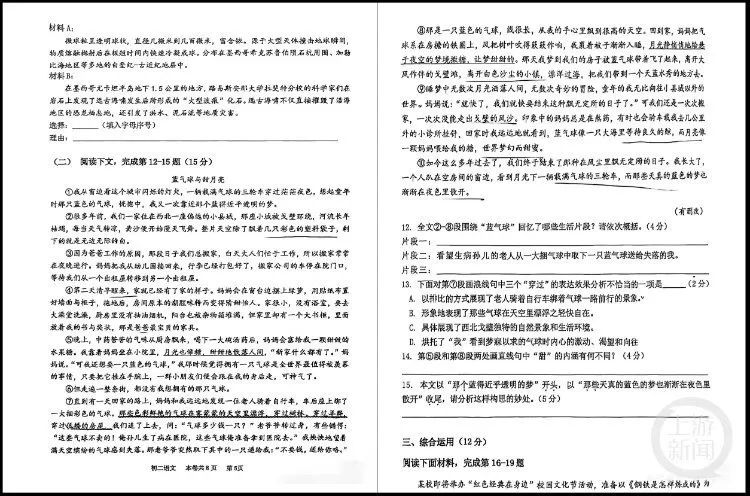

《藍氣球和甜月亮》語文閱讀考試題 網絡圖

有媒體致電上海市虹口區教育局,相關工作人員介紹,此次試卷的選用“不是統一的”,“是由學校選擇性使用,作為期末教學質量評估的一個依據”,并表示作者和網友們反映的問題很好,會跟相關部門反饋、溝通,“如果有什么想法,哪怕是爭議,都是可以探討的”。這是職能部門對公眾意見的理性態度,雙方的良性互動也將促使今后的出題更加完善,更加貼近學生。

實際上,兼顧“標準答案”和學科本身蘊含的主觀性和包容性,激發學生學習熱情,培養學生對語言文字更好的感知力、鑒賞力和表達力,一直是語文學科的重要使命。考試作為檢驗學習效果的一種手段,應當對每一道題的設置更為審慎、精益求精。要達到這一目標,對公眾意見建議“從善如流”是很有必要的。比如,有網友指出,此次作家做錯的題,如果不以選擇題而以主觀問答題形式出現,更強調考查學生的理解和表達能力,并在答案中預留一定的“包容”空間,可能更為合適。這種聲音值得相關部門酌情考慮。

責任編輯:高瑋怡

責任編輯:高瑋怡語文閱讀