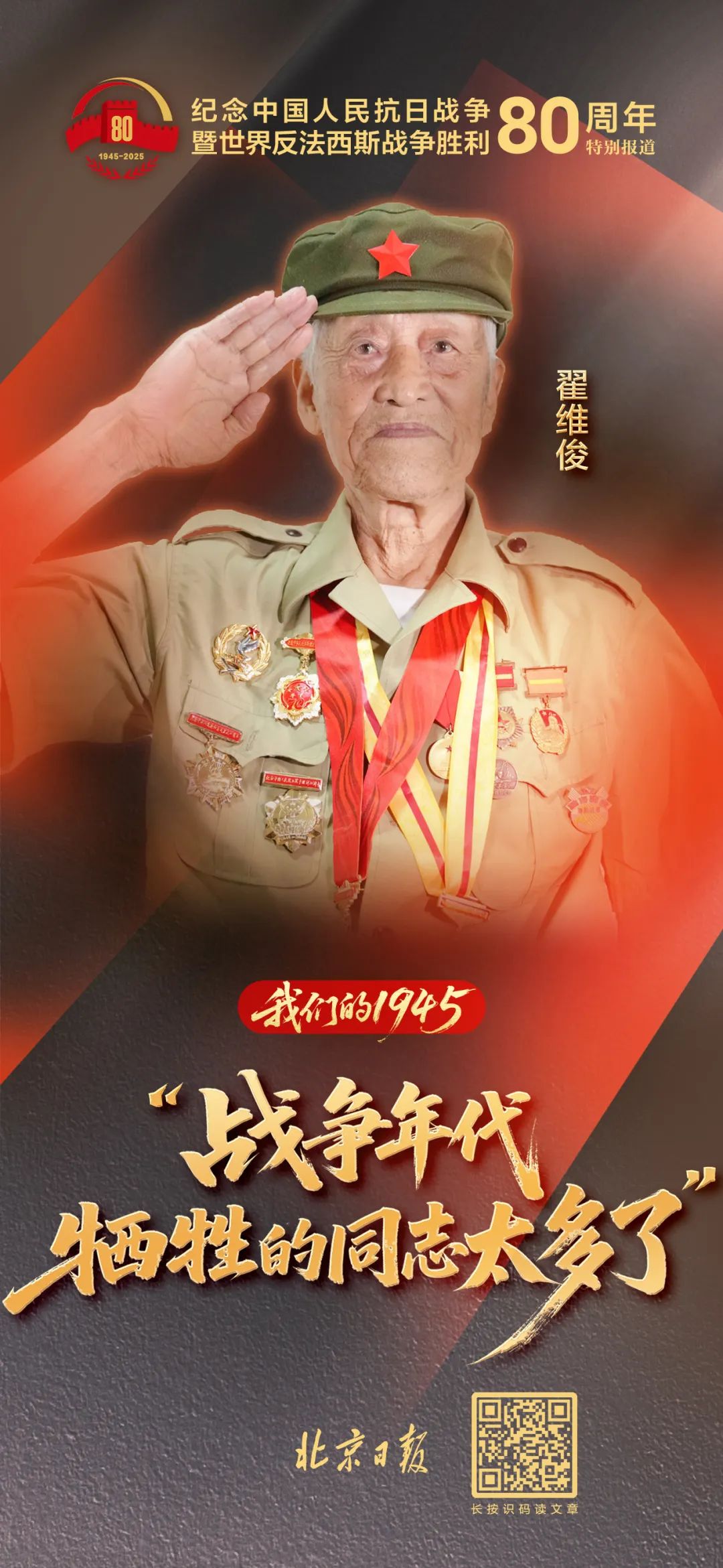

左耳鼓膜被炸傷失去了聽力,身上有40多處傷疤和4塊殘留的彈片,殘酷的戰(zhàn)爭給翟維俊留下了永久的創(chuàng)傷。然而,他卻為此感到自豪,因為那是一場場生死搏斗的見證,更是抗擊侵略者、保家衛(wèi)國的“勛章”。

翟維俊告訴記者,自己17歲就報名參加了抗日游擊隊。劉平攝

今年99歲的翟維俊住在永安里一幢老居民樓里,家中陳設(shè)非常簡樸,墻上掛著老人手書的“不忘初心 牢記使命”八個大字。雖然多次負傷健康受損,但是老人精氣神兒很足,聲音洪亮,講起戰(zhàn)爭年代的往事,談起國仇家恨,老人情緒有些激動。

“那一年,我爺爺和父親同時被日本鬼子炸死了……”1937年,“七七事變”后不久,山西省一百多個縣淪陷,翟維俊的老家——山西省翼城縣橋上村也被日寇占領(lǐng),日本兵搶糧食、抓壯丁,派飛機沒完沒了地轟炸。1939年5月6日一大早,日本人的轟炸機又來了,一顆炸彈就丟在翟家的屋頂上,祖父、父親、堂兄和鄰居家的伙伴都倒在血泊中,再也沒有起來。

翟維俊因為早出屋一分鐘幸免于難,少年把日本兵的殘暴牢牢記在心頭。1943年,村里成立抗日游擊隊,17歲的翟維俊第一個跑去報名。別看游擊隊最初只有4名隊員,槍也只有4支,勢單力薄,可翟維俊他們就像《游擊隊歌》中唱的那樣,是神出鬼沒的“飛行軍”,沒少讓村子附近隆化城的鬼子吃苦頭。

游擊隊的工作之一是站崗放哨。附近的日本鬼子活動十分猖獗,還有狡猾的漢奸化裝成老百姓刺探情況,然后帶鬼子進村燒殺搶掠。游擊隊員和敵人斗智斗勇,晝夜在山頭和要道巡邏放哨,一發(fā)現(xiàn)漢奸和鬼子,馬上通知鄉(xiāng)親們轉(zhuǎn)移,最大限度減少損失。游擊隊員和民兵還經(jīng)常一起設(shè)伏,協(xié)助主力部隊戰(zhàn)斗,嚇得鬼子好長一段時間不敢出城。

翟維俊還悄悄潛入隆化城,機警地繞過炮樓,躲過敵人的哨兵,將幾幅抗日標語貼在隆化城的東門。天一亮,城墻上“打倒日本侵略者”“打倒?jié)h奸賣國賊”的抗日標語讓隆化城炸了鍋,方圓十幾里的老百姓全圍在城門前,暗暗拍手叫好。“貼標語,常有的事。”翟維俊語氣中透著自豪。“看到日本兵氣得直跳腳,我心里那叫一個痛快!”

19歲那年,翟維俊加入了陳賡率領(lǐng)的晉冀魯豫軍區(qū)(原八路軍129師)4縱隊第十三旅工兵連(渡江戰(zhàn)役后更名為十三軍三十八師工兵連),先后任文書、班長、排長、連長。抗日戰(zhàn)爭結(jié)束后,他還參加過淮海戰(zhàn)役、渡江戰(zhàn)役,經(jīng)歷了大大小小100多次戰(zhàn)斗,立戰(zhàn)功10次。他在前線火線入黨,兩次被評為戰(zhàn)斗英雄。

多年戎馬生涯,翟維俊曾經(jīng)受過三次重傷,小傷更是數(shù)不清。擔任工兵執(zhí)行爆破任務(wù)的時候,由于離爆破點太近,左耳鼓膜被震穿,腦部神經(jīng)也受損。“最驚險的是,有一顆重機槍子彈從他右胸進去,從后背出來,后來他被評為二等傷殘軍人。”兒子指著老人胸前一個深深的傷疤說。“沒有從后背穿出去,那樣我早就完了。”老人急忙更正,笑得似乎渾不在意,但實際上這些年戰(zhàn)爭的傷痛帶給他無盡的折磨,一到陰天下雨就渾身疼,腦袋經(jīng)常嗡嗡作響,甚至還尿血。

老人一直珍藏著一本花名冊,上面發(fā)黑的地方是他受傷留下的血浸染而成。當年他前胸受傷,這本花名冊就放在胸前的口袋里。這是“十三軍三十八師工兵連花名冊”,上面一共有182個名字,翟維俊的名字寫在第一個,當時他是指導員,是最有文化的一個,所以負責保管花名冊。

在老人的眼中,那手寫的名字后面是一張張年輕的臉,他們中很多人沒有看到勝利這一天。1995年,中國人民革命軍事博物館輾轉(zhuǎn)找到翟維俊,希望能收藏他手中這份當時國內(nèi)唯一的八路軍花名冊,老人毫不猶豫地捐獻給了軍博。

現(xiàn)在老人手中的這本花名冊是復印的,當時復印了20多份,陸續(xù)被老戰(zhàn)友們要走了,這是最后一本。他有時候會輕輕撫摸著那片血漬出神,“戰(zhàn)爭年代犧牲的同志太多了,如今的好日子,來得太不容易了。”

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧翟維俊