他從一開始,

就對中國很“來電”。

在中國工作生活18年來,巴西學者施若杰習慣在書房擺放一盆蘭花。今年在他書房里“做客”的,是盛開的紫色蝴蝶蘭。

施若杰的故鄉巴西,以百花爭艷著稱,他為什么獨愛蘭花?

施若杰為環球人物記者解開了謎題:“蘭花是巴西與中國的‘緣分’之一。巴西盛產的卡特蘭,被巴西人民賦予堅強而美麗的寓意,被很多人視為巴西的國花。我在初學中國文化時,得知蘭花是‘四君子’之一,象征著高潔的品格和真摯的友誼。來到中國之后,我便養成在書房中放一盆蘭花的習慣。”

而施若杰與中國的“金蘭之交”,要從巴西一個小村莊的一段廣播講起。

與中國“來電”

多年前的一個下午,巴西北里奧格蘭德州,少年施若杰從一輛卡車上跳下來,沿著村里的石子路,小跑回到家中。吃完晚餐,他迎來兒時最期待的時刻:與家人們圍坐在收音機旁,收聽世界各地的廣播。

在施若杰母親熟練地調整下,收音機中的雜音逐漸轉為清晰的播音員的聲音。那是大洋彼岸中國國際廣播電臺的葡語廣播。從來自遙遠東方的聲音中,“小村少年”施若杰第一次知道了毛澤東、長城和改革開放。“可以說,我從一開始,就對中國很‘來電’。”

沉浸在回憶中的施若杰對環球人物記者說:“我出生在烏巴埃拉,那是巴西東北部一個只有百來人的小村莊。我出生的那一天,我叔叔騎上一匹快馬,去最近的醫院接助產士來村里。結果等助產士到家,我已經出生了。我媽媽總說,我這是‘迫不及待’地想看看這個世界。”

施若杰的求學之路并不輕松:“小時候,我們村里連部電話都沒有,更別提電視機了。從小學五年級開始,我每天都得坐卡車到鎮里上學。下午放學后,我們從鎮里的車站出發,午夜才能回家。”

對施若杰來講,這個“與世隔絕”的家鄉教會他許多東西:“我在家鄉看到了人們如何在貧窮中保持樂觀而有尊嚴的生活。我的母親是一位裁縫,還兼職給村里的孩子們當老師。雖然家境并不寬裕,但她在教育孩子上毫不吝嗇,帶我們收聽國際廣播就是她的主意。沒有她的培養,我不會成為學者,更不可能來到中國。”

進入中學后,施若杰開始關注社會問題:“當時巴西正處于劇烈的社會變革之中,兒時的經歷促使我開始思考如何實現社會平等。這最終引導我投身社會科學研究領域,也讓我更加關注同為發展中國家的中國。”在進入大學深造后,施若杰果斷將中國作為研究方向。“我的學術研究主要聚焦于毛澤東的革命思想,以及1949年新中國成立后的歷史進程。我的博士論文就是研究毛澤東的農村革命理論與實踐。”

2007年,對中國心馳神往多年的施若杰,終于有機會踏上了這片土地。

為師與為父

施若杰辦公室的顯眼處,擺著一張全家福。一家四口在鏡頭面前露出了明媚燦爛的笑容。施若杰感慨地說:“你能想象嗎?30多年前那個在收音機前聽中國廣播的男孩,如今在中國成家了。”

談起自己的愛情故事,施若杰的臉頰微微泛紅:“在圣保羅大學,有一位華人學者與我關系很好。知道我要去中國,他便積極給我介紹對象。就這樣經過介紹,我認識了我愛人。我與她第一次見,就像我第一次聽中國廣播一樣‘很來電’。我們的戀愛細節我就不透露了,她會害羞的。”

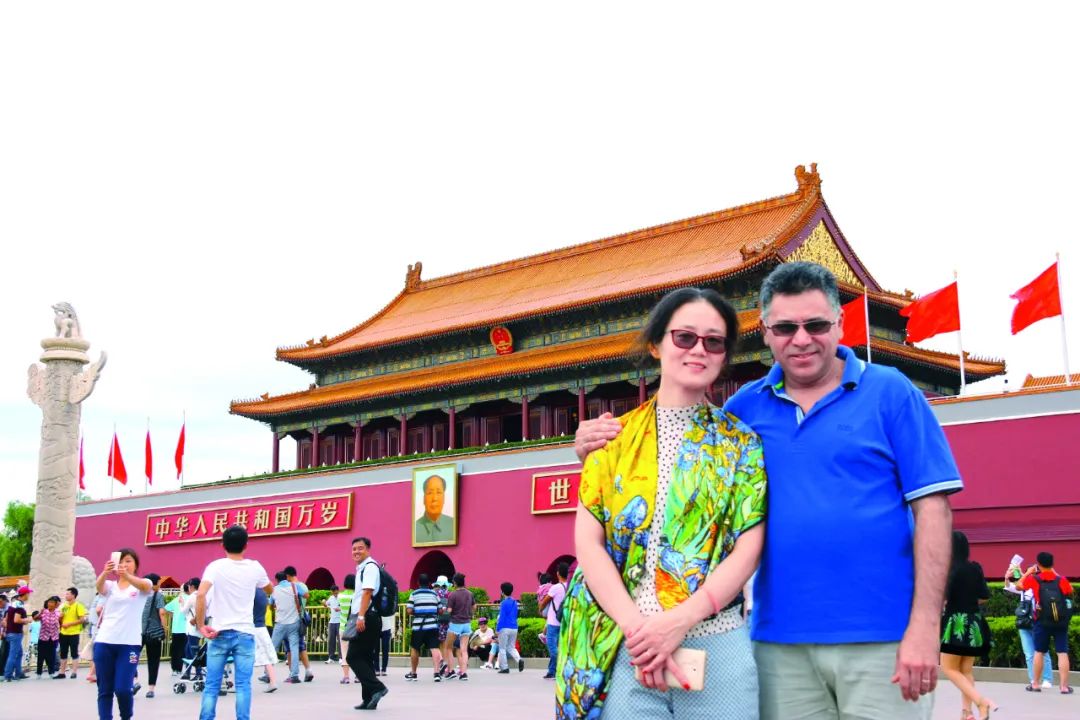

·2016年9月1日,施若杰與妻子在天安門前合影。

2007年,西安外國語大學(以下簡稱西外)新建了葡萄牙語專業,在巴西高校招賢納士,施若杰因此受邀前往西外講學,開啟人生至關重要的中國之旅。

在西安,施若杰經歷了人生的第一場雪。他笑著告訴記者:“和許多巴西人一樣,我只在書上讀到過雪。但來西安不久,我就經歷了一場鵝毛大雪。起初,我像個孩子一樣興奮,但這份喜悅很快變成了尷尬——接連幾天,我幾乎每天都會在上班路上摔跤。”

兩個學期的時光轉瞬即逝,施若杰深入了解中國的熱忱卻愈發熾烈。在巴西完成博士答辯后,他立刻回到中國,加入西外。2010年,他獲得了陜西省政府頒發的“三秦友誼獎”。之后,他又來到河北傳媒學院,幫助該校建立葡萄牙語專業。

2014年,施若杰與妻子結束“愛情長跑”——兩人在古城紹興成婚。6個月后,他進入浙江外國語學院任教,并擔任該校巴西研究中心主任。

·2025年6月19日,施若杰(右二)在浙江外國語學院西方語言文化學院畢業典禮上與學生合影。

在中國任教10余年,施若杰已桃李滿天下,他的學生們活躍在中巴交流的各個領域。提起這些,他難掩自豪:“前不久我在上海參加巴西文化講座時,與一位我2007年教過的學生意外重逢了。雖然10多年未見,我們卻一眼認出了彼此。當年的小姑娘如今已為人母,她8歲的女兒也和媽媽一樣,是巴西隊的忠實球迷。”

施若杰早已為人父,兩個孩子都是中國國籍。當父親的經歷讓他對在華生活有了更深感悟:“我每天都在思考如何做個好父親。我經常和孩子們講他們奶奶的故事,同時,我也希望他們從小就以身為中國人而自豪。我最欣慰的是,中國教育質量非常高,這讓我對孩子的教育完全放心。”

作為學者和父親,施若杰常思考如何為下一代創造更好的世界。金磚國家的蓬勃發展,讓他對未來充滿了希望。

“四海之內皆兄弟也”

1974年,中國和巴西建交。在施若杰看來,進入“知天命”之年的中巴關系已邁向嶄新的發展階段。

施若杰認為:“中國文明古老又現代,有著幾千年從未中斷的歷史。巴西思想家達西·里貝羅則認為巴西是由‘古老民族構成的新興民族’。巴中兩國文化迥異,卻都有與不同文明平等相處、友善交流的傳統,這也是兩國幾十年來互相吸引的主要原因之一。”

2009年,金磚國家領導人在俄羅斯舉行首次會晤,標志著金磚國家機制的正式建立。施若杰認為,如今發展中國家更有團結合作的動力。巴中兩國在維護世界和平、建立平等互信的國際關系等議題上有著廣泛共識。這也是兩國關系健康發展的基礎。

截至2024年,中國已連續15年成為巴西第一大貿易伙伴。2023年,中巴兩國達成協議,進一步推動在雙邊貿易中使用本幣結算。而自1988年開啟的中巴地球資源衛星項目,更是堪稱國際航天合作的典范。

·2025年6月26日,施若杰在浙江安吉余村調研。

但施若杰也表示,目前來看,巴中兩國之間的文化與民間交流仍有很大的提升空間。“兩國普通民眾彼此了解有限,這是雙邊關系的短板,很容易被別有用心者利用。想要改變這一局面,我們應當讓更多的普通人參與到巴中交流中來,成為巴中友誼的建設者、維護者。這也是我努力推動巴中交流的主要動力。”

在施若杰看來,金磚國家推動的全球治理體系改革雖然“道阻且長”,但也“行則將至”。“在《論語》里,對我影響最大的一句話就是‘四海之內皆兄弟也’。它完美詮釋了金磚國家的合作精神。隨著金磚國家的發展壯大,我期待它能夠為世界面臨的危機帶來新的解決方案,推動人類向實現大同理想更進一步。”

本文為節選

全文刊載于2025年第14期

《環球人物》雜志

總第545期

更多精彩內容請關注↓↓

監制:呂 鴻

編審:尹 潔

編輯:徐力婧

(文章未經授權不得轉載,轉載請加微信“HQRW2H”了解細則。歡迎大家投稿和提供新聞線索,可發至郵箱tougao@hqrw.com.cn。)

責任編輯:李佩藺

責任編輯:李佩藺施若杰,巴西