徐向前(1901年—1990年) 山西五臺人。久經考驗的無產階級革命家、軍事家,中國人民解放軍的締造者之一,長期擔任黨、國家和軍隊重要領導職務的卓越領導人,中華人民共和國元帥。全民族抗戰期間,他歷任八路軍129師副師長、八路軍第一縱隊司令員、陜甘寧晉綏聯防軍副司令員兼參謀長、中國人民抗日軍政大學代校長,參與指揮了廣陽伏擊戰、響堂鋪伏擊戰等戰斗,參與創建冀南抗日根據地。

中國人民革命軍事博物館公布過兩張照片:一張照片里,公路似乎已被清理過,滿山溝的汽車殘骸橫七豎八、密密麻麻地靠在路邊,有的甚至已經看不出汽車形狀。另一張照片里,一輛汽車裸露在光禿禿的山谷里。原來,它已經逃到了谷口,但依然被八路軍擊毀。

兩張照片都來自于日軍檔案,是日軍隨軍記者在響堂鋪戰斗后拍攝的。

從山西省神頭嶺伏擊戰的原址出發,沿著邯長高速公路東行不到1小時,就到達了河北省邯鄲市涉縣神頭鄉。87年前,正是在這里,129師副師長徐向前指揮129師對日軍輜重部隊發起突然攻擊,斃傷日軍森本少佐以下400余人、活捉3人,焚毀日軍汽車181輛。

“短短37天內,129師連續在長生口、神頭嶺、響堂鋪打了三場漂亮的伏擊戰,被譽為華北抗戰史上的‘三戰三捷’。”中國人民解放軍國防大學教授劉波告訴《環球人物》記者。

“仍有殲敵之機”

“從長生口、神頭嶺到響堂鋪,3次伏擊戰,一次比一次打得大,一次比一次打得好……前兩次伏擊是‘圍點打援’,其要害環節在‘我們要打敵人不能獨立堅守,必須求助外來援兵的目標’……而響堂鋪伏擊戰,其要害環節在于準確掌握了敵人行動的特點和規律,在其主要交通線上,采取待伏手段。”親歷了響堂鋪戰斗的385旅769團團長陳錫聯后來總結。

1938年3月下旬,侵入晉南、晉西的日軍,雖然連遭打擊,但為了配合津浦作戰,相機進攻潼關、西安、陜甘寧邊區,仍繼續向黃河各渡口進犯。邯長路上,日軍汽車往返不斷,日夜運送兵員和作戰物資。為了破壞日軍的戰略計劃,遲滯其行動,129師師長劉伯承、副師長徐向前和政委鄧小平決定在適當地點,對敵師運輸部隊進行一次較大的伏擊戰。

劉伯承要到總部去開會,行前提議,這一仗由徐向前指揮。“向前同志是黃埔軍校第一期畢業生,當年37歲,改編前任紅四方面軍總指揮。他平時善于思考,沉默寡言,在任何緊急的情況下,都指揮若定。”這是時任129師參謀處處長李達當時對徐向前的印象。

徐向前派出便衣偵察組,從各方面收集日軍兵力部署情報。

神頭嶺失利后,日軍對邯長路的警戒已經有所加強。從山西黎城到河北涉縣間增設了東陽關據點,駐兵150余人,涉縣守軍也增至400余人,黎城則有千余人。“雖然日軍加強了警戒,但因日軍驕橫,不把八路軍看在眼里,因此吃了一次虧也不長記性。”劉波向《環球人物》記者分析。此外,據386旅771團團長徐深吉的回憶,日軍在黎城、東陽關、涉縣“這三股駐軍之間的空隙較大,仍有殲敵之機”。

從黎城到涉縣不到50公里,公路沿線有王后嶺、上下彎、響堂鋪、河頭村、椿樹嶺、河南店諸多地點,都在太行山脈或其腹地里。伏擊地點選在哪里,是徐向前首先要面對的問題。

經過調查研究,徐向前同陳賡、陳錫聯一致認為,響堂鋪是一個理想的設伏地:在響堂鋪村這一路段,路南是海拔1400多米的高山峻嶺,懸崖峭壁多,不易攀登;路北為起伏高地,有不少谷口;峽谷底部是河灘,射擊區域廣闊。“在路北設伏,便于隱蔽,又便于出擊;而敵人退無路,守無憑藉,且此地居中,是東陽關和涉縣兩個敵人據點增援的最遠距離。”徐向前這樣認為。

對此,李達贊揚道:“向前同志選擇的伏擊區,對我軍非常有利:我伏擊部隊的位置,都在步槍射程之內。”如今來到響堂鋪,在村前309國道附近,峽谷綿延20余里,當年的戰場就在這峽谷里,甚至309國道部分路段就是在戰斗發生的峽谷內拓寬、墊土修建的。群山依舊,但已經很難想象它當年硝煙彌漫的樣子,更難想象伏擊于一個步槍的射程之內,是何等之近。

“嚴密埋伏,不得暴露”

劉波認為,“徐向前用兵,承繼他自己在紅軍時期‘狠、硬、快、猛、活’的一貫作風。”

徐向前曾對這幾個字做過特別詳細的解釋。其中的“狠”字,就是要有“有敵無我,有我無敵,不消滅敵人,決不甘休”的狠勁,敢于打近戰,“或攻或防,或迂回或突擊,不接近敵人不打,五百米不打,三百米不打,二百米不打,單等幾十米以內再打”。他舉例,剛到鄂豫邊區時,敵人機槍一響,不少新兵趕緊趴在地上,動都不敢動,“我不管三七二十一,照樣站在那里指揮戰斗,子彈嗖嗖從身邊穿過,不予理睬。搞上幾次,部隊就不怕機槍了”。

不過,徐向前也強調,“部隊越是勇猛善戰,指揮員越應慎重從事,把它確實用到點子上,以避免無謂的犧牲和消耗”。

徐向前最終將響堂鋪戰斗定在了3月31日,這一天距離神頭嶺伏擊戰剛剛過了15天。戰斗打響前,徐向前特意去了各旅、團進行政治動員。386旅政委王新亭記得,這位平素沉默少言的副師長講起話來,卻特別能鼓舞全體指戰員的士氣。

徐向前說:“目前的抗日形勢起了急劇變化,敵人已經‘飲馬黃河畔’,我們現在已經留在與后方完全隔絕的敵后了。國民黨軍隊大部分早已退到了黃河西岸。3月8日,師部卻收到了蔣介石頒發的‘不準一兵一卒過黃河’的命令……我們不怕這個!我們八路軍早就提出了與華北共存亡的口號……我們要在幾天內打一個漂亮仗,給友軍做一個榜樣,去影響和幫助友軍打游擊。”

3月30日晚飯過后,部隊僅帶一日干糧,向響堂鋪進發。至31日凌晨,部隊已進入伏擊區域。徐向前的指揮所設在響堂鋪路北的后狄村山坡上。3月里,太行山的深夜寒氣逼人,戰士們因為急行軍,個個汗水浸濕了內衣,被冷風一吹,顯得更涼了。徐向前也忍著寒冷守在電話機前,隨時等著各團的消息。

意外就在這時發生了。一陣急促的電話鈴聲響起,772團報告:東陽關之敵200余人進入馬家峪,長寧東南高地有敵騎兵,向我側后運動,并請示要不要把主力撤出陣地。

“馬家峪位于師指揮所右后方,如果確是日軍發現了我軍企圖,包抄我后路,那就很危險了。”劉波說,“這就體現了徐向前對敵情判斷的高明之處。他當時判斷:情報不可靠,如果敵人發現我軍企圖,決不會只派這么點兵力前來‘打草驚蛇’。面對突如其來的變化,他一面命令部隊,‘沒有我的命令,原計劃不得變更,部隊不能動,要嚴密埋伏,不得暴露’,一面派參謀鄧仕俊等查清虛實。”

陳錫聯深深記得一個細節,徐向前還對他說:“你們仍應集中注意力準備打擊敵人的運輸隊,即使敵人幾百人繞到你們后面,你和771團團長徐深吉各給我一個連,我來掩護你們,待消滅敵人的運輸隊以后,向南撤出。”

約兩小時后,鄧仕俊回來了,徐向前的判斷是正確的。東陽關方向的敵人并未出動,警戒分隊看到的200余人,是趕著牲口走夜路的老百姓。

“小而活、快而穩”

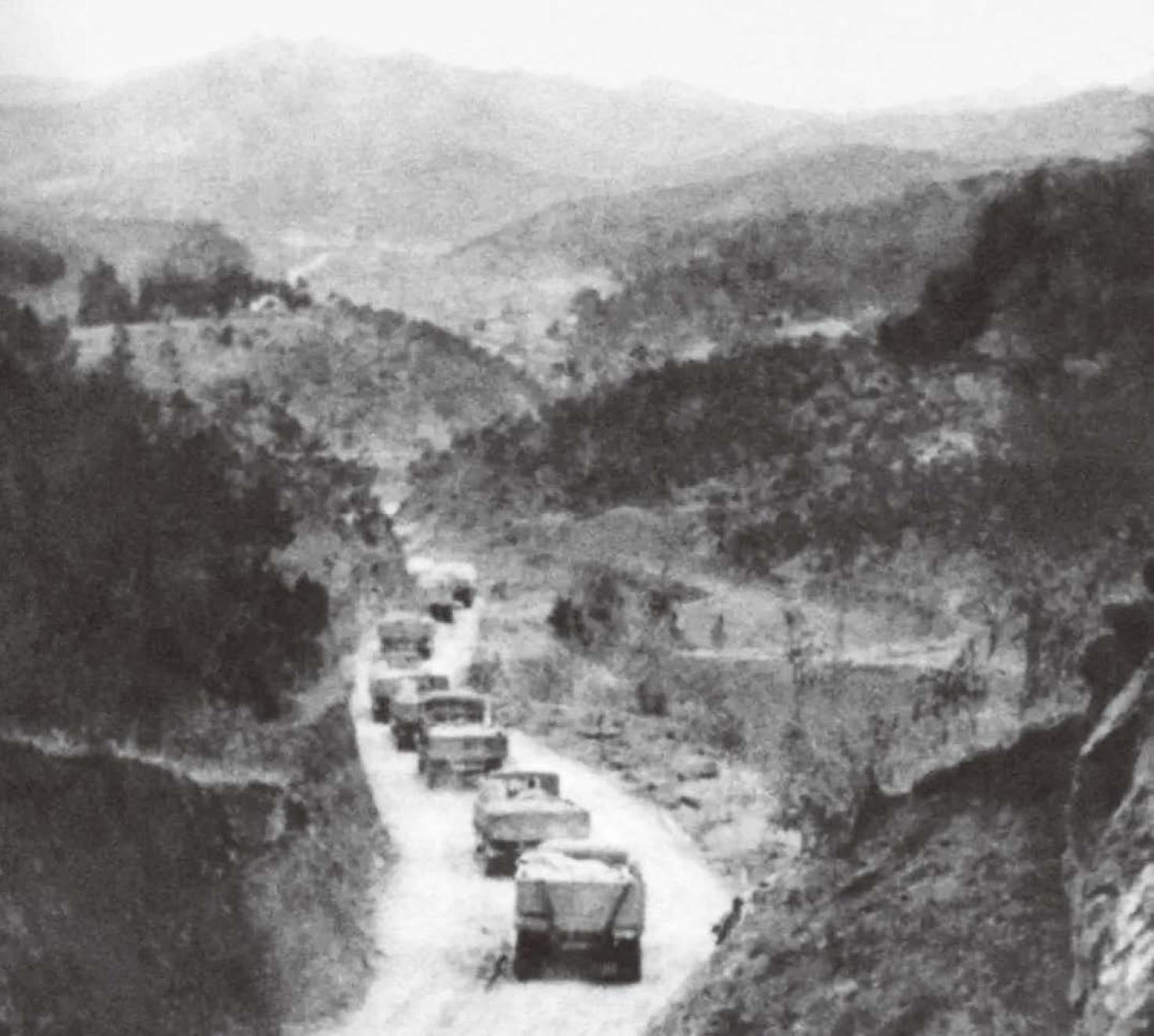

日軍輜重汽車在響堂鋪段公路上穿行而過。

1938年3月,響堂鋪伏擊戰中八路軍向日軍射擊。

3月31日清晨8點多鐘,日軍180多輛汽車排著長龍式的隊伍,由黎城經東陽關,向響堂鋪路段開來。戰士們屏著呼吸,等著日軍全部進入設伏區域。突然,“啪—啪—”兩聲槍響,兩發綠色信號彈升上天空,大家知道,這是師部發出的總攻擊命令。沖鋒號聲隨后響起,頓時,步槍、機槍、迫擊炮,一齊開火,沉寂的山溝一下子沸騰起來。

1938年3月,八路軍129師在響堂鋪伏擊戰中繳獲日軍汽車。

當天中午,師部就收到了徐向前和鄧小平共同簽發的捷報:“黎城敵汽車共百三十輛,涉縣敵汽車百余輛已被我截擊,燒毀者約一百八十輛,約計繳獲步槍三百支以上,輕機槍十挺以上,迫炮四門,彈藥甚多,我傷亡二百人左右,現正解決敵之增援隊中。請劉(伯承)速令動員至少四百以上民夫,馱驢趕來秋樹垣搬運勝利品及傷員。”

“伏擊戰要成功,關鍵是要迅速、秘密,既要大膽,又要計劃周密。”在劉波看來,“徐向前的戰術設計,讓日軍無處遁逃,只能坐以待斃,確保能包它一個大‘餃子’。”

其實,因為當時多數戰士不了解汽車,戰前準備時,師部對此進行了專門的教育。徐深吉曾回憶,針對如何打汽車運輸隊,戰前教育講解了三點要領:首先是消滅汽車上的掩護部隊,使之失去戰斗力,第二是打敵駕駛員,第三是打汽車的油箱和輪胎。這成為之后響堂鋪伏擊戰中兩小時解決戰斗的制勝法寶之一。

徐向前的作戰部署也特別周密。徐深吉記得,當主力部隊在響堂鋪與敵激戰時,駐黎城和東陽關之敵步騎兵共400余人很快出動,并向馬家峪地區的772團發起進攻,企圖解響堂鋪之危。“敵人哪里知道,我772團早就按照徐副師長的部署,進行了戰斗準備,所以當即奮力反擊,把進攻之敵擊潰。這時,黎城之敵又出動200余人會同被擊潰之殘敵再次向我772團進攻,又被我擊潰。與此同時,涉縣之敵也乘6輛汽車馳援,在椿樹嶺以東被我769團打援部隊擊退”。

當天下午5時,日軍出動10架飛機,對響堂鋪狂轟濫炸達兩小時之久。但此時,徐向前已率部隊轉移到了秋樹垣一帶。陳賡在當天的日記里打趣道:“敵之飛機不過作為他們的吊孝而已。”徐向前則總結勝利經驗,“敵人裝備好,機動力強,訓練有素,驕橫無比,是相當難啃的對手”,“從實際出發,貫徹了小而活、快而穩的作戰原則”。

“打仗還請人參觀”

劉波為《環球人物》記者提供了解讀響堂鋪戰斗的另一重視角:“站在國共合作的角度,這一仗堪稱國共軍事合作的示范戰。此戰進行之時,30多位國共兩軍將領如看教科書一般在一旁觀戰。通過這次觀戰,增強了友軍將領對游擊戰的認識和抗戰信心。”

1938年2月,八路軍總司令朱德兼任第二戰區東路軍指揮,除指揮八路軍和山西新軍一部外,還指揮國民黨軍約7個半師的部隊。3月24日至28日,朱德在山西小東嶺召開了東路軍將領會議,友軍3軍軍長曾萬鐘、47軍軍長李家鈺、94師師長朱懷冰等30多名友軍將領參加了這次會議。

小東嶺會議快要結束時,正趕上八路軍129師計劃在響堂鋪打一次伏擊戰。為讓東路軍將領對抗日游擊戰有切身的體會,朱德帶領這些將領觀戰。

“當時請了很多參觀戰斗的來賓,登在道南最高的山頭上。打仗還請人參觀,這不是輕易來得的事情,非胸有成竹、指揮若定是辦不到的。”1939年1月11日,散文家吳伯簫到響堂鋪采訪,后寫成戰地通訊《響堂鋪》一文,文中這樣評價道。

《響堂鋪》結尾,吳伯簫說:“在村子里看到了敵人焚毀的我們的房舍,在河灘里看到了我們搗毀的敵人的汽車。站在爛汽車的旁邊,讓同行的之琳兄給照一張像,留它一個紀念:對戰績我們雖只是讀者,也分它一份光榮吧。”

而對徐向前來說,響堂鋪戰斗的記憶就更深刻了。直到1985年,84歲的他還豪情滿懷地寫了一首《響堂鋪之戰兼賀抗戰勝利40周年》:“巍巍太行起狼煙,黎涉路隘隱弓弦。龍騰虎躍殺聲震,狼奔豕突敵膽寒。撲天火龍吞殘虜,動地軍歌唱凱旋。彈指一去四十載,喜看春意在人間。”

從1937年9月奔赴山西,到1939年6月去山東抗戰前線,徐向前在太行山里待了近兩年。兩年時間里,他回過兩次山西五臺縣永安村的老家。第一次是1937年9月,因為和第二戰區司令長官閻錫山的談判在太原,周恩來、朱德、彭德懷勸說他回家看看。離鄉十二載,徐向前只在家里住了3天。第二次是次月,徐向前率769團南下,行至永安村附近,幾個團干部嚷著要去他家里看看。離別時,徐向前的父親將他們送至村頭,徐向前勸父親回去,說“有機會還會回來”。

1937年11月,徐向前(正面中立者)在廣陽伏擊戰前線指揮作戰。

這成為父子二人的永別,自那以后,徐向前再無機會回到永安村。那份對家鄉、對親人的思念,融入了他金戈鐵馬的鐵血柔情中。

責任編輯:李佩藺

責任編輯:李佩藺徐向前,響堂鋪戰斗

聲明:版權作品,未經《環球人物》書面授權,嚴禁轉載,違者將被追究法律責任。

我要糾錯