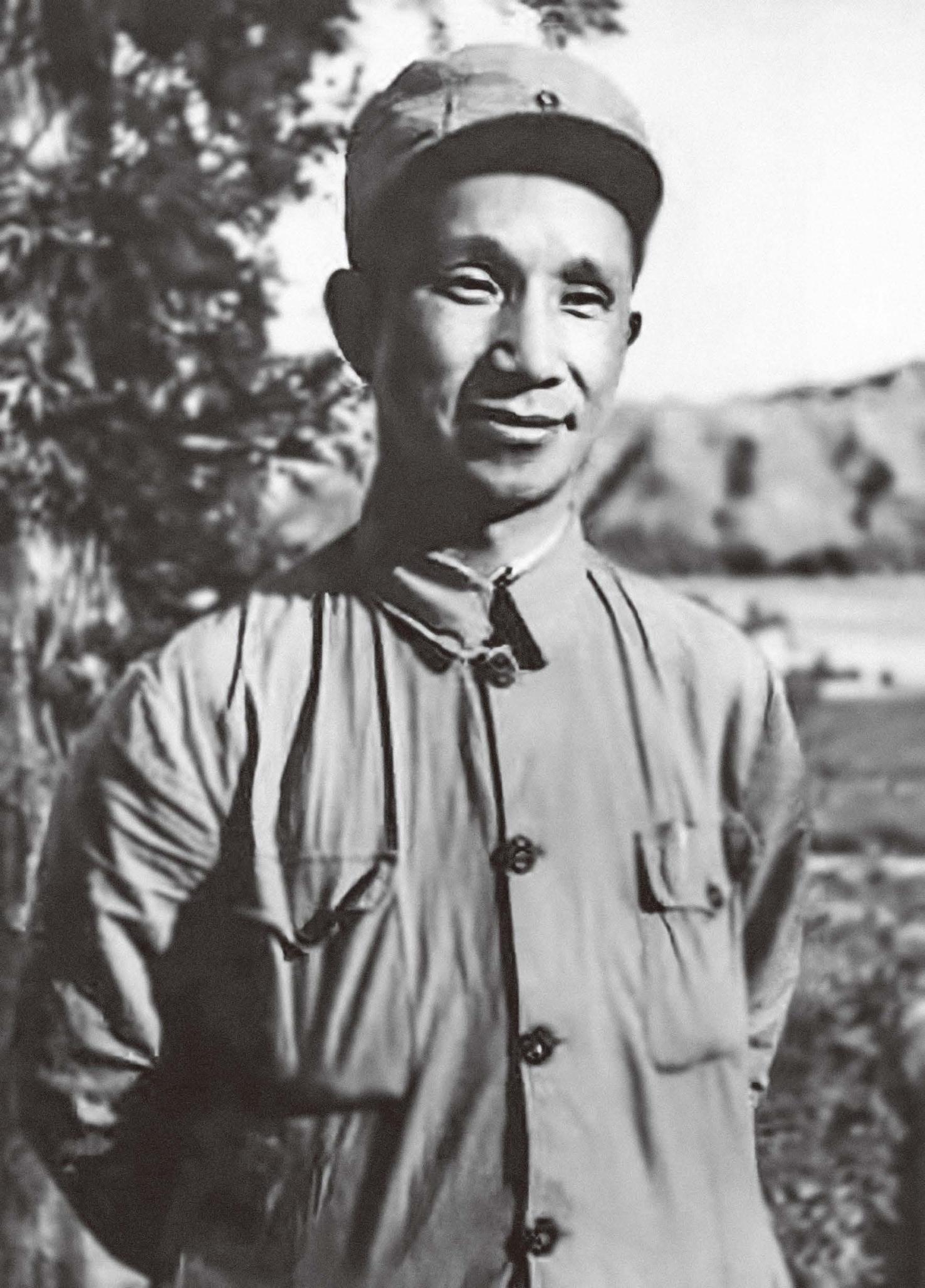

粟裕(1907年—1984年) 湖南會同人。黨和軍隊的優秀領導人,無產階級革命家,杰出的軍事家,中國人民解放軍大將。全民族抗戰期間,他歷任新四軍第二支隊副司令員、新四軍先遣支隊司令員、新四軍1師師長兼蘇中軍區司令員等,參與指揮黃橋戰役、車橋戰役等,協助開辟蘇南、蘇北抗日根據地,并鞏固蘇中抗日根據地。

1943年9月,位于江蘇淮安、阜寧、寶應三縣交界處的車橋,蒲葦連天,蘆葦蕩間暗藏著幾雙警惕的眼睛。風掠過葦葉發出沙沙聲,恰好掩住了布鞋踩過泥濘之地發出的輕響——幾名身著灰布軍裝的新四軍戰士正貓著腰穿行,褲腳卷到膝蓋,小腿上還留著蚊蟲叮咬的痕跡,駁殼槍的木柄在衣襟下若隱若現。

帶頭的是新四軍1師師長、蘇中軍區司令員兼政委粟裕。幾個月前,他接到通知趕赴新四軍軍部駐地黃花塘開會。除警衛人員外,他還特地叫上了一名參謀和一名測繪員同行。開完會,一行人沒有原路返回,而是繞道車橋,對附近區域的敵情、地形、道路、民情進行了實地勘察。

新四軍1師師長、蘇中軍區司令員粟裕。

6個月后,正是在車橋地區,新四軍對日軍發動了一次進攻,打了一場漂亮的殲滅戰。

攻堅打援并舉

自蘇中建立根據地以來,積蓄力量、準備反攻的想法一直藏在粟裕心底。進入1943年下半年,隨著日偽軍在蘇中推行的“清鄉”運動接連被挫敗,一直在四分區指導反“清鄉”工作的粟裕愈戰愈勇,反攻的想法愈發成熟。

1944年春節,反“清鄉”斗爭基本勝利結束,蘇中軍區黨政機關所在地三倉地區洋溢著喜慶氣氛。除夕當天,向來煙酒不沾的粟裕破例干了一杯。不久,在蘇中區黨委第五屆擴大會議上,粟裕總結說:“眼下蘇聯紅軍就要把希特勒趕出蘇聯,美軍也在太平洋發起了強大攻勢。今年打敗希特勒,明年打敗小日本,已成定局。在這種新形勢下,我們應該好好打幾仗,為全面反攻創造條件。”

說這話時,粟裕其實已經成竹在胸,連作戰地點都想好了,就是幾個月前他去黃花塘開會時特地繞道勘察過的車橋。車橋,也就是今天的江蘇省淮安市淮安區車橋鎮,因河道上架有5座石橋,形如繁體“車”字得名。

之所以盯上車橋,粟裕有兩個考量。其一,這里是我新四軍1、2、3、4師的結合部,一旦發起戰役,相鄰師部可以配合作戰。其二,這里也是日軍65師團和64師團的結合部,若被攻擊,不排除兩支部隊會因為是邊沿地區而互相推諉、觀望,疏于增援。

不過,攻打車橋的難點也顯而易見。自1943年春天日寇占據車橋,這里便成為其控制淮安東南、寶應東北地區的重要據點。日軍在此地筑有53座碉堡,四面建起高達兩丈的圍墻,還挖了一丈半的外壕,火力布控嚴密,揚言其為“鐵打的車橋”。

粟裕自然不會輕敵。蘇中地區對日作戰以來,打的基本是小規模游擊戰。而這次,粟裕調集了5個團的兵力,全是蘇中新四軍的主力,聲勢浩大,誓要拿下車橋。他任命新四軍1師副師長葉飛擔任前線總指揮,并將5個主力團劃為3個縱隊,其中一個縱隊負責主攻車橋,另外兩個縱隊負責阻擊和殲滅敵人的增援部隊,實行攻堅打援并舉的戰術。

新四軍1師副師長葉飛。

村民架起“船橋”

打仗方面,粟裕不是科班出身,沒在專業的軍事學院學習過,他的戰術思想完全是從實踐中得來的。

早在井岡山時期,粟裕還只是一名普通的紅軍戰士時,就跟著毛澤東和朱德等人打仗。他先后參加了南昌起義和湘南起義,曾深有體會地說:“我跟隨毛澤東、朱德打仗所得到的最深刻的體會,是戰爭有它自己的規律,克敵制勝的辦法必須依據敵我雙方的實踐情況和戰爭的內在規律去尋找。我學到的這條道理,使我終身受益。”

中央紅軍長征后,1934年11月起,粟裕任閩浙贛軍區參謀長、紅十軍團參謀長、挺進師師長、閩浙軍區司令員。他挺進浙南,堅持了3年游擊戰爭。這3年中,粟裕帶著幾百人的隊伍,一度與上級部隊完全失聯。最艱難時,他一天一夜連打7仗,幾次死里逃生。中央甚至一度以為粟裕和他的隊伍已不復存在。1937年5月,在陜北召開的蘇區代表會議上,粟裕的名字還被寫進了烈士名單。結果,幾個月后,他就像戰火中的一只“不死鳥”,帶著部隊“殺”回來了。

全民族抗戰開始之后,第三戰區聽說粟裕打游擊戰出神入化,便專門派人來請他去傳授經驗。粟裕也不藏著掖著,把毛澤東和朱德提出的游擊戰“十六字訣”,以及各種“兜圈子”迷惑敵人的方法講了一遍。

群眾是游擊隊的生命之源。在浙南地區打游擊時,粟裕就強調:“我們每個干部戰士都要學會兩套本領:打游擊和做群眾工作。我們有時要分兵去發動群眾,有時要集中去打擊敵人。”

此次車橋之戰,粟裕廣泛發動群眾,一直在暗中做著準備工作。淮安市政協委員、長篇小說《車橋車橋》的作者于兆文對車橋戰役歷史做過深入研究。他對《環球人物》記者說,由于車橋周邊地區水網密集,粟裕發動淮寶地區3萬民兵和民工,于戰役之前1個月在附近射陽湖、廣洋湖等湖蕩修筑了總長15公里的5條大壩,便于部隊快速行軍,同時用于運送槍支、彈藥和糧草。

車橋戰役版畫。

“因為新四軍往往是夜間秘密行軍,為了保證突擊前不傳出半點聲響,方圓十里的老百姓家里都不再養狗,狗叫聲消失了,軍民同心可見一斑。”于兆文說。

于兆文還介紹,如今在江蘇省揚州市寶應縣西安豐鎮太倉村,還有一處名為“車橋戰役第一渡”的遺址。1944年3月4日,車橋戰役打響前一天,太倉村村民全都沒閑著。此地離車橋鎮最近,中間隔著綠草蕩,水面最窄的地方雖只有500多米,卻難以跨越。村民把自家房屋上的門板、房梁扒下來搭在船上,組成一座平平穩穩的“船橋”。3月4日下午4時許,因為有了“船橋”,新四軍攻堅部隊迅速穿過綠草蕩,提前兩個小時到達車橋外圍。

“老黃牛”顯威力

大戰在即,位于三倉地區的蘇中軍區指揮部內,卻不見了粟裕的身影。原來,他不放心,悄悄地跟隨參戰的四分區特務團1營去了前線。時任特務團政治處主任的姚力晚年回憶:“粟司令沒有帶參謀人員,只帶了幾個偵察通信人員,一部小電臺,共二十來人。我們日夜兼程地趕路,用了兩天多的時間,才趕到車橋。”

車橋戰役期間,蘇中軍區部隊在進軍途中。

與此同時,為避免出現兩個指揮部,令前線部隊無所適從,粟裕要求對自己的行蹤保密。

在這支秘密趕赴車橋的隊伍中,粟裕看起來并不起眼。很多久聞粟裕打仗神乎其神的人,第一次見到他都會覺得難以置信:這難道就是粟裕?!粟裕長得不高,體形瘦弱,看起來就像個儒雅書生。他是湘西侗族人,那是一個勇猛善戰的民族。粟裕不僅精通戰術,還是一個神槍手。車橋戰役時,粟裕作為師長,能用到槍的時候很少,但他的腰里時刻別著一把手槍,槍不離身,隨時準備好上前線。

車橋戰役于3月5日夜間1時50分打響。

負責主攻的2縱隊在3旅旅長陶勇的指揮下,乘著黑夜從日偽軍外圍據點之間直插車橋,以隱蔽迅猛的動作,從南北兩面同時發起突然攻擊,僅25分鐘就突破土圍,攻入鎮內。之后,按照粟裕的戰前部署,2縱隊采用“掏心戰”戰術,即先進入街心,占領鎮內的所有街道,然后四面開花,分割包圍,對周圍的碉堡進行攻堅。

粟裕事先為2縱隊特制了一批攻堅器材,光用于登城的就有連環云梯、單梯三角鉤、爬城鉤等多種,突擊隊游過外壕后,便借助這些器材爬過圍墻,對各個方向的碉堡展開攻擊。

于兆文說,粟裕為了確保這場仗萬無一失,還動用了他的心頭肉——“老黃牛”。“老黃牛”不是牛,而是新四軍在1940年曹甸戰役中從國民黨韓德勤部手中繳獲的一門13式75毫米山炮。因為其體型大,威力猛,軍民們都管它叫“老黃牛”。剛繳來時,“老黃牛”的儀表盤、方向盤、瞄準鏡都損壞了,粟裕找人修好了,但只有80枚炮彈,打完就沒了。粟裕下令,凡是要用“老黃牛”,必須經他同意。車橋戰役前“老黃牛”只剩下27枚炮彈。戰役開始后,眼看一處日偽軍的碉堡遲遲攻不下來,“老黃牛”就展示了它的威力。炮彈帶著尖嘯劃破夜空,精準地砸在碉堡頂部,炸開的碎片混著磚石飛濺四射,日軍被壓制在核心工事內。

彈藥消耗之少“世界罕見”

同一時刻,埋伏在蘆家灘地帶的打援部隊還在等待。

打援地點也是粟裕精心選擇的。蘆家灘西距淮安25公里,東距車橋5公里,南依澗河,北靠一片草蕩,中間形成狹窄的口袋地域,淮安至車橋的公路縱貫其間。

直到3月5日下午,戰役打響近12小時后,敵軍增援部隊還沒到。“戰斗這樣順利,鬼子還來不來增援?”參謀們都在議論。當天下午3時許,偵察員傳來消息:日軍乘坐卡車來了。根據敵人的車輛數和裝載量判斷,約有240人。

粟裕戰前的料想又應驗了。日軍的64師團和65師團離得遠,本來都能來增援,結果誰也沒來,姍姍來遲的只是駐扎于車橋鄰近據點的敵人,由大佐三澤金夫帶領的獨立步兵第60大隊。他們長途奔襲,疲憊不堪,大炮陷進了蘆葦蕩。我軍突然猛烈開火,迫敵進入我預設的地雷陣。看到鬼子被炸得鬼哭狼嚎,有的戰士喊著才學的日本話:“鐵炮鳥刺拉(繳槍不殺)!”

緊接著敵軍后續援軍趕到,三澤金夫率部會合,一并撤入附近的韓莊。天黑后,新四軍突破韓莊日軍陣地,攻入莊內,與日軍展開白刃格斗。在激戰中,三澤金夫被擊傷俘虜。他是中國軍隊通過作戰活捉的日軍最高軍銜軍官。由于傷勢太重,他不久就一命嗚呼了。

日偽傷亡慘重,向東北方向突圍,又在一片蘆葦蕩邊被切成三段,大部被殲。3月7日,車橋殘敵狼狽逃竄,戰役勝利結束。車橋戰役殲滅日軍465人,活捉24人;殲滅偽軍483人;摧毀碉堡53座;繳獲步兵炮和大批武器彈藥。

粟裕在軍中素以善打“神仙仗”聞名,其用兵之奇在車橋戰役中再次展現。曾任紅16師政治部主任的鐘期光跟粟裕一起打過游擊,深知粟裕用兵特點,部隊經常在夜間睡得正香時被粟裕叫醒緊急轉移,每每都是部隊前腳走,后腳原駐地就遇襲,“不服不行”。

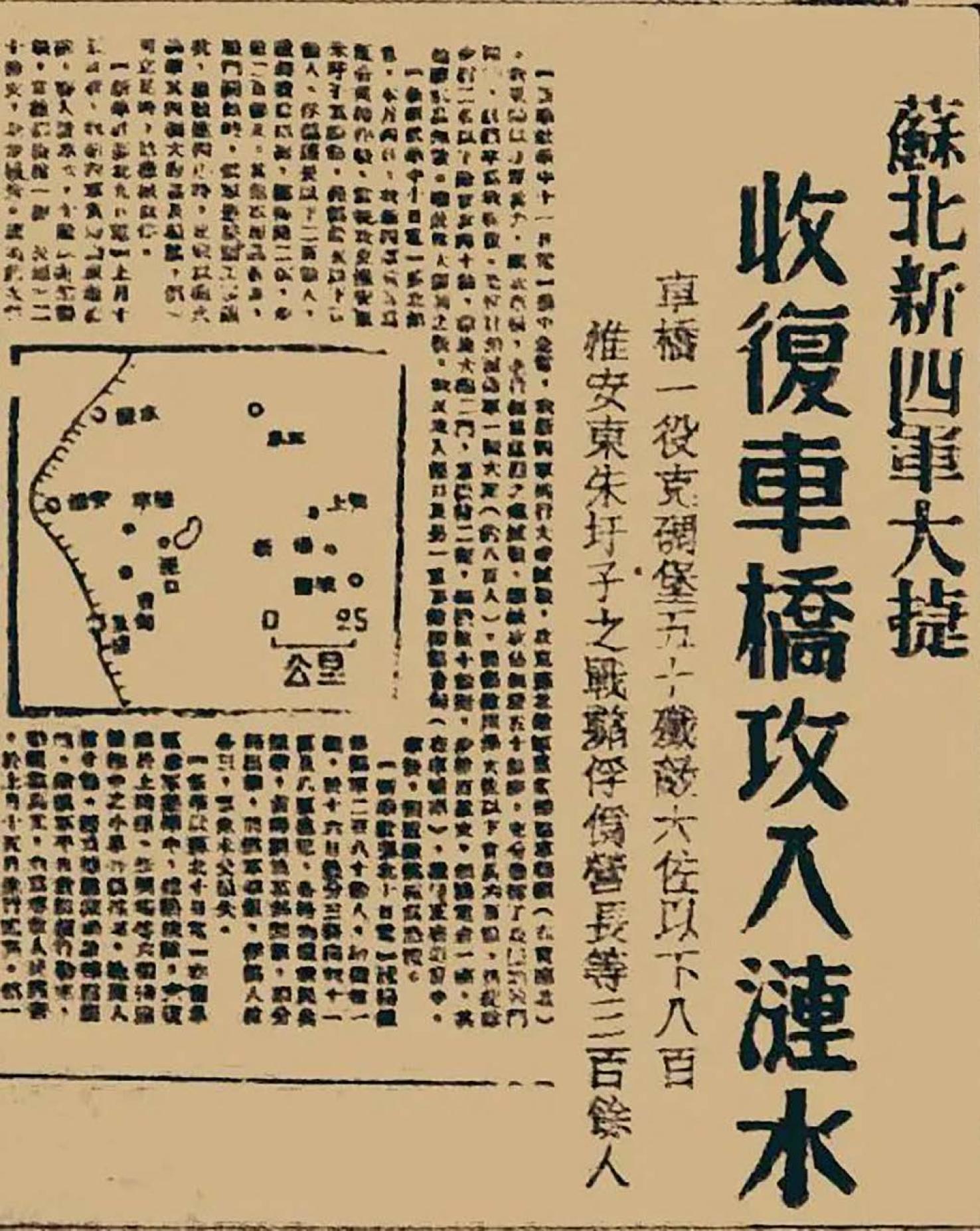

車橋戰役的捷報傳到了延安,八路軍總部發布公告:“車橋戰役,在抗日戰爭史上,是1944年之前我軍一次戰役中俘敵最多的一次。”

延安《解放日報》關于車橋戰役的報道。

不僅俘敵創紀錄,我軍消耗也降到最低。軍事專家徐焰在《解放軍為什么能贏》一書中特別提到車橋戰役,稱其彈藥消耗比例之少,“在當時的世界上是罕見的”。此戰共消耗子彈約1萬發,平均殺傷一敵只消耗12發子彈,是效用比很好的一仗。

車橋戰役是粟裕“從戰略上考慮,戰役要同戰略相結合”的關鍵一仗,也是華中抗戰史上對敵震動最大的一次攻勢作戰。經此一役,華中腹地的蘇中、淮南、蘇北、淮北四塊抗日根據地連成一片,曾經兇悍的日寇成為強弩之末,再無力量發動上規模的“掃蕩”,華中敵后軍民戰略反攻的大幕拉開了。

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧粟裕

聲明:版權作品,未經《環球人物》書面授權,嚴禁轉載,違者將被追究法律責任。

我要糾錯