譚英坐在客廳沙發上,身子瘦瘦小小,卻自有一番氣勢。

花白的短發被利落地梳向腦后,白色的襯衫外套掛滿勛章,有些沉,她用右臂撐在身旁小桌上。101歲了,她后背依然挺得筆直。

這些年,關于年輕時的經歷,譚英已經向來客講過無數遍:如何救治傷員、宣傳抗日,怎樣領導香港火柴廠女工罷工,又是如何在和平年代收集抗戰史料、堅持為青少年講述烽火歲月……但每次談及往事,譚英的聲音都充滿力量,眼神也變得專注,緊緊盯著前方,好像跟著記憶回到過去,她還是那個堅韌的衛生戰士,在生死一線,想方設法活下去,也想方設法讓別人活下去。

“黨需要我去救死扶傷。”譚英憑行動證明了自己的堅持和信仰。

譚英近照。新京報記者 左琳 攝

“鐵腳、馬眼、神仙肚”

行醫救人是譚英最擅長的事。

她出生在中醫世家,父親不光在家鄉廣東省中山縣(現中山市)崖口鄉赫赫有名,也常去外地治病,每次出診,還沒成年的譚英就跟在身邊,幫忙抓藥,動作伶俐輕快,父親也依賴她。

如果沒有那場侵略戰爭,生活本該這樣繼續。然而1937年盧溝橋事變后,中山也無法幸免,盡管在共產黨的組織下,當地先后成立了多個抗日群眾團體和組織,英勇阻擊入侵的日軍,到了1940年,這里還是全境淪陷。

“中山縣是孫中山的家鄉。”譚英記得,當地群眾不辜負先輩的革命精神,看到日軍在村里燒房子、殺鄉親,大家又氣又恨,都力所能及地響應號召,捐錢、捐糧,想為抗日多做些事。

崖口的地理位置特殊,在珠江口西岸,東臨伶仃洋,背靠五桂山,易守難攻,也讓這里成為當地抗日武裝隊伍的后勤要地。“當時,我身邊有很多年輕人參加了黨領導的游擊隊,看著他們義無反顧奔赴殺敵戰場,我心里也熱熱的。”譚英說。

在戰爭年代,醫生難能可貴,更何況譚英的父親在當地頗有名望——有次外出行醫被日軍包圍,刺刀就在眼前,他掏出“行醫牌”,對方竟然立刻鞠躬。可如果是行醫的戰士,等待他們的就是更殘酷的結局。

危險沒有嚇退譚英。

“我很早就接觸過革命,知道抗日有多重要。 看到那些戰士受傷了,我就想一定要把他們救活。”80多年過去,譚英的語氣依然不容置喙,在她的心里,每一條生命都是救國的希望。

得知女兒要參軍,父親哭起來,但什么都比不上譚英抗日的決心:“我不想家,想家就等于失敗。”1943年,18歲的譚英加入中山人民抗日義勇大隊(后為珠江縱隊的一部分),1944年又加入了共產黨,成了一名衛生戰士,擔任中山縣四區醫療站站長。

年輕時的譚英。新京報記者 左琳 攝

這是個苦差。

一兩位衛生員照料一二十位傷病員是常事。除了醫療照護,有時還要給傷病員做政治思想工作,解決衣、食、住、行和安全問題。這意味著她們不僅僅是衛生員,也是宣傳員、服務員、炊事員、情報員……幾乎全部的后勤工作,都要落在這些年輕的女性身上。

照料傷病員,讓他們跟上隊伍,是最簡單的任務。敵人來了,她們就必須背著傷病員和武器轉移;隊伍休息了,她們依然在忙,為傷病員治療、敷藥、洗衣服、洗繃帶、熬粥、喂食,經常工作剛結束,又要立刻啟程行軍。

戰斗頻繁的日子里,一天供不上一頓飯,譚英這些衛生戰士,都自覺把糧食留給傷病員,自己吃野菜。她們也會患上瘧疾、夜盲癥,但在物資特別是藥品緊缺的特殊時刻,她們舍不得用一片藥、一支針,總是找點中草藥應付一下,硬扛過去。有位衛生戰士因為患了瘧疾,舍不得用藥,身體長期忽冷忽熱,還要拖著病體隨軍作戰,年紀輕輕,就消瘦到面部、手上都出現了皺紋。

艱苦的生活沒有打敗她們。譚英從沒聽過有人抱怨,反而憑借耐心細致的工作,贏得了群眾的心。

這些群眾飽受軍閥、土匪和戰亂之苦,見到武裝隊伍,都畏而遠之。為了能讓部隊扎下根,為傷員爭取休養、治療的場所,衛生員們背著藥箱,穿村過戶,遇上有病痛的,就診治,沒有病人時,就宣傳共產黨的政策和抗日救國的主張。

因為頑強堅韌的品質,她們被稱為“鐵腳、馬眼、神仙肚”。

抗戰時期,譚英與戰友們合影。新京報記者 左琳 攝

一手拿槍,一手抓藥箱

有了群眾的支持和掩護,敵人就是“聾子”和“瞎子”。譚英的女兒黃秀華不止一次講起母親那段巧救傷員的經歷。

1945年的一天,譚英負責的一處鄉村醫站,接收了兩名身負爆破傷的重傷員,他們滿身血漬,每個人都有七八十處傷口,其中一名戰士還被炸盲了一只眼睛。

鄉村醫站離公路不遠,常有日軍來往,但在群眾的掩護下,譚英和一名衛生員藏在村里,沉著冷靜地給兩位重傷員動手術,取出破碎的彈片和泥沙,并精心護理。因為村民掩護得好,敵人幾次進村搜查,都平安無事。

然而情況突變,一天,敵人突然要來掃蕩,上級通知馬上轉移傷員。但傷員還無法行走,這愁壞了譚英。她和另一位衛生員找到村民商量,很快想出一條計策。第二天天還沒亮,一支披麻戴孝的隊伍,就在哀樂聲中出發了。

隊伍里有人哭哭啼啼,有人吹吹打打,抬著棺材靈柩經過日軍常巡邏的公路,一直通過封鎖線,到了安全地區。棺材和靈柩被打開,里面躺著的是兩位無法行走的重傷員——正是用“假出殯”的方式,譚英和群眾成功轉移了傷病員,順利完成了任務。

“有了群眾的支持,我們就可以處處戰勝敵人。”譚英說。

但更多時候,靠的是自己和運氣。

為了給衛生站補充藥物,她常得回家取藥,然而敵人對藥鋪盯得很緊,原本最安全的家,反而變得最危險。一次,譚英恰好碰到日軍破門搜查,只好帶著兩個妹妹躲進柴堆。鬼子進門,刺刀一個勁兒地捅,兩個妹妹怕得要命,譚英一直淡定地帶著她們躲在里面。

許多時候,她都只能隨機應變。遇見敵人,她便跳進蘆葦蕩,躲在水下,利用蘆葦稈呼吸,直到聽見敵人走遠才敢冒頭。一次,日軍站在屋頂上巡查,她就窩在房屋周圍不起眼的排水溝里,但凡有人低下頭,就能瞥見譚英,但她沒法多想。

譚英拿著的是她曾經到家鄉抗戰紀念館參觀時的照片,背景墻上的人像是當地的抗日戰士。除了右上角的自己,其余戰士已全部犧牲。新京報記者 左琳 攝

田間、山頭都是她的戰場。

那時的醫療站不像現在,有固定的地點,而是傷員在哪,衛生戰士們就要出現在哪,最常去的就是山里,為了躲避敵人,只能漫山遍野轉著走,山路難行,有時候還要脫鞋前進,“走得腳都痛。”

年輕的時候,譚英就十分瘦小,身高還不到1.6米,但危急時刻,照樣拼命背著比自己重幾十斤的傷員隱蔽,實在跑不動,就把身旁寬大的芭蕉葉扯下來,蓋在自己和傷病員周圍,一邊扶著治病救人的藥箱,另一只手攥緊手槍,隨時做好犧牲的準備。

譚英算是幸運的,盡管遇到過種種險情,她最終活了下來,但同村的不少戰友都倒在了勝利前夕。幾年前,她在崖口抗戰紀念館照片墻前留了影,照片墻上的人,除了她,都犧牲了。

“不會害怕的,哪有害怕兩個字。”她指著照片念叨著:“你看上面寫的,‘崖口人民英雄不屈的斗爭’。”

譚英看著自己曾經到家鄉抗戰紀念館參觀時的照片。新京報記者 左琳 攝

把故事講下去

回望譚英一生中最快樂的時刻,得算上1945年8月15日,那天,日軍無條件投降。她們原本還努力在山頭隱蔽,收到消息后,無論是參戰的戰士,還是周圍的群眾,都高興得歡呼歌唱。

唱歌是戰士們表達喜悅最直接的方式,無論是戰爭結束后、接上級指示到香港火柴廠做工,還是之后抵達解放區,譚英都曾在激昂樂曲和鏗鏘的節奏里,找到過力量和勇氣。

在香港時,工人們生活辛苦,經常被迫通宵加班。譚英和工人們派出代表,提出保障工人基本生活的要求,但工廠的資方并不接受,工人們只好罷工,然而迎接他們的不是公正,而是更加卑鄙的手段——資方甚至進入女工宿舍,監視她們的行動,強迫工人復工。工人們忍無可忍,高唱《團結就是力量》,揭穿對方的欺騙和陰謀。

那時,女工們最愛唱的還有“邊區的天是明朗的天,邊區的人民好喜歡,民主政府愛人民呀,共產黨的恩情說不完……”這歌被譚英唱到了101歲,有時興致起來,就用手指在膝蓋上打起拍子。

譚英喜歡唱。回到內地后,晚年一直活躍在珠江縱隊老戰士合唱團,傳遞革命精神。99歲的時候,譚英還是堅持登臺,活動的志愿者們擔心她的身體,為她搬來椅子,她拒絕了,一定要站著唱。“我還能站。”

譚英(左)離休后,在一次活動中與孩子交流。新京報記者 左琳 攝

黃秀華覺得,母親有自己的堅持。

譚英曾先后在廣州市總工會、廣州市第三中學、廣州市婦聯等單位工作,婦女兒童工作占據了她的大部分時間。黃秀華小時候不理解,為什么母親總是忙于工作,常常很晚回家,吃完飯又去工作,到了晚上九十點鐘才回來。譚英說,當時百廢待興的廣州建設需要自己。

1991年離休后,她本可以安享晚年,但她一點也閑不下來,在過往工作中,她了解到廣州兒童劇團的故事,便一門心思奔走搜集信息,搶救這段歷史資料。

廣州兒童劇團是中國共產黨領導的少年兒童抗日團體,成立于1937年,由當地部分學校的小學生組成。抗日戰爭時期,劇團成員積極宣傳抗戰,用墻報和歌聲喚醒群眾,用戲劇揭露日軍暴行,后來,許多成員被反動派逮捕入獄,依然堅持。然而,這樣動人的故事卻在歷史的長河中變得模糊,是譚英牽頭找回了它們。

為了讓更多人了解這段歷史,她和同事們走訪多地,尋找資料和遺物,聯系相關部門。2004年,譚英拿出積蓄,并動員廣州市婦聯的老同志捐款,將小英雄們的抗戰故事編印成書;2011年,也是在譚英等人的奔走下,廣州市有關部門組織力量,將廣州兒童劇團的故事繪制成一幅幅畫作,在100多所中小學巡回展出,收到上萬份少年兒童撰寫的心得筆記。

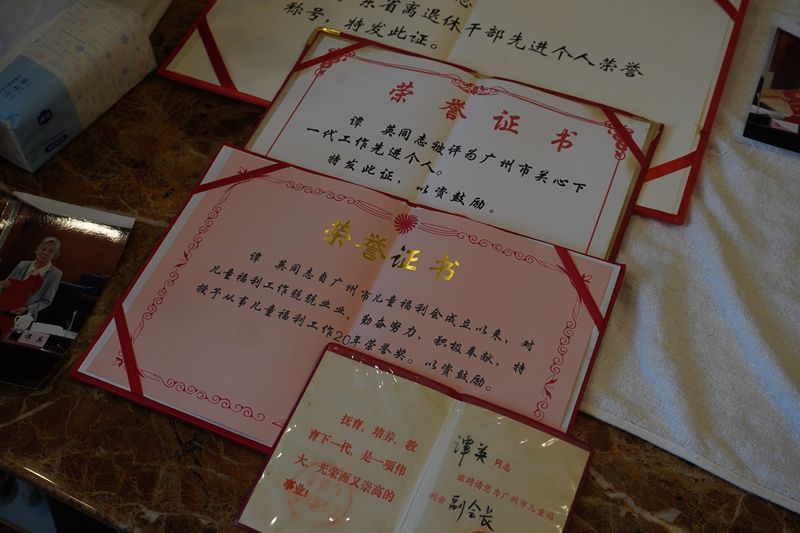

“我希望孩子們不要忘記歷史,不要忘記中國的苦難。”譚英無數次解釋,孩子們就像自家陽臺上生機勃勃的花草,象征著希望和未來,她多講一次抗戰故事,就多一個人理解幸福生活的來之不易。直到2024年,譚英表達還算利落的時候,仍然不時到廣州市兒童福利會幼兒園同小朋友講抗戰斗爭勝利的故事。因她事跡突出、成績顯著,還曾榮獲“廣東省離退休干部先進個人”“廣東省關心下一代工作先進個人”“廣州市文明市民代表”等多項榮譽。

譚英的榮譽證書。新京報記者 左琳 攝

每次外出演講回來,譚英的表情都更加輕松。“她覺得抗日歷史能夠被更多人知道,很有價值。”如今,黃秀華越來越理解母親,為什么給兒女們起的名字中,一定要帶著建中(建設中國)、華(中華)、民(人民)、保中(保衛中華),為什么腿腳還康健的時候,每年清明節都要去家鄉祭拜烈士,為什么一把年紀,依然熱衷于給孩子們講古老的抗戰故事。

“我老了,可抗戰的故事不會老,教育孩子們銘記歷史,是我的責任。”

如今,譚英真的老了。2024年患病后,她的語言表達不再如從前流暢,走路時身子微微弓起來,有時要借著扶手、拐杖才能走路、上下樓,她沒法再久坐,不一會兒就顯露出疲憊。可只要講到抗擊敵軍的故事,譚英的目光就變得銳利,和從前一樣,她緩緩抬起右臂,手指并攏在眉前,向歷史敬了一個標準的軍禮。

責任編輯:邱小宸

責任編輯:邱小宸譚英,抗日戰場,女衛生員