抗戰期間,一架運輸機正在飛越喜馬拉雅山脈。

在喜馬拉雅山脈的崇山峻嶺間,曾盤旋著一條用生命鑄就的天路——駝峰航線。二戰期間,它與阿拉斯加航線、北大西洋航線齊名,是世界上公認的最艱險的空中走廊。

這條航線自印度阿薩姆邦向東延伸,全長1150公里,橫跨喜馬拉雅山脈、橫斷山脈等,直抵中國云南和四川,沿線盡是海拔5000米左右的雪峰深谷,山巒起伏如駝峰聳立,因此得名駝峰航線。

80多年前,一群年輕飛行員駕駛著額定載重3噸—6噸的運輸機,為中國戰場運送各類戰略物資共計85萬噸。他們冒著日軍炮彈和暴風雪,日夜穿梭在這條死亡航線上,稍有不慎便會墜機身亡,永別故土。然而,犧牲者的空缺總是被新的面孔不斷填補,飛行從未停止。美國《時代》雜志曾如此描述他們的悲壯:“天氣晴朗時,人們可以沿著墜機碎片的反光飛行,這條布滿飛機殘骸的山谷被稱為‘鋁谷’。”

在喜馬拉雅山脈“丟錢”

1944年10月,阿薩姆邦機場。22歲的馬紹基即將在年長兩歲的兄長馬邦基的帶領下,開啟自己駝峰航線的首航。此時,馬邦基已在這條航線飛行2年多。兄弟倆屏息凝神,眼神卻如“飛虎”般銳利、堅定,這份無畏源于他們共同的信念:“盡一份力,早日解救祖國于日寇的鐵蹄之下!”

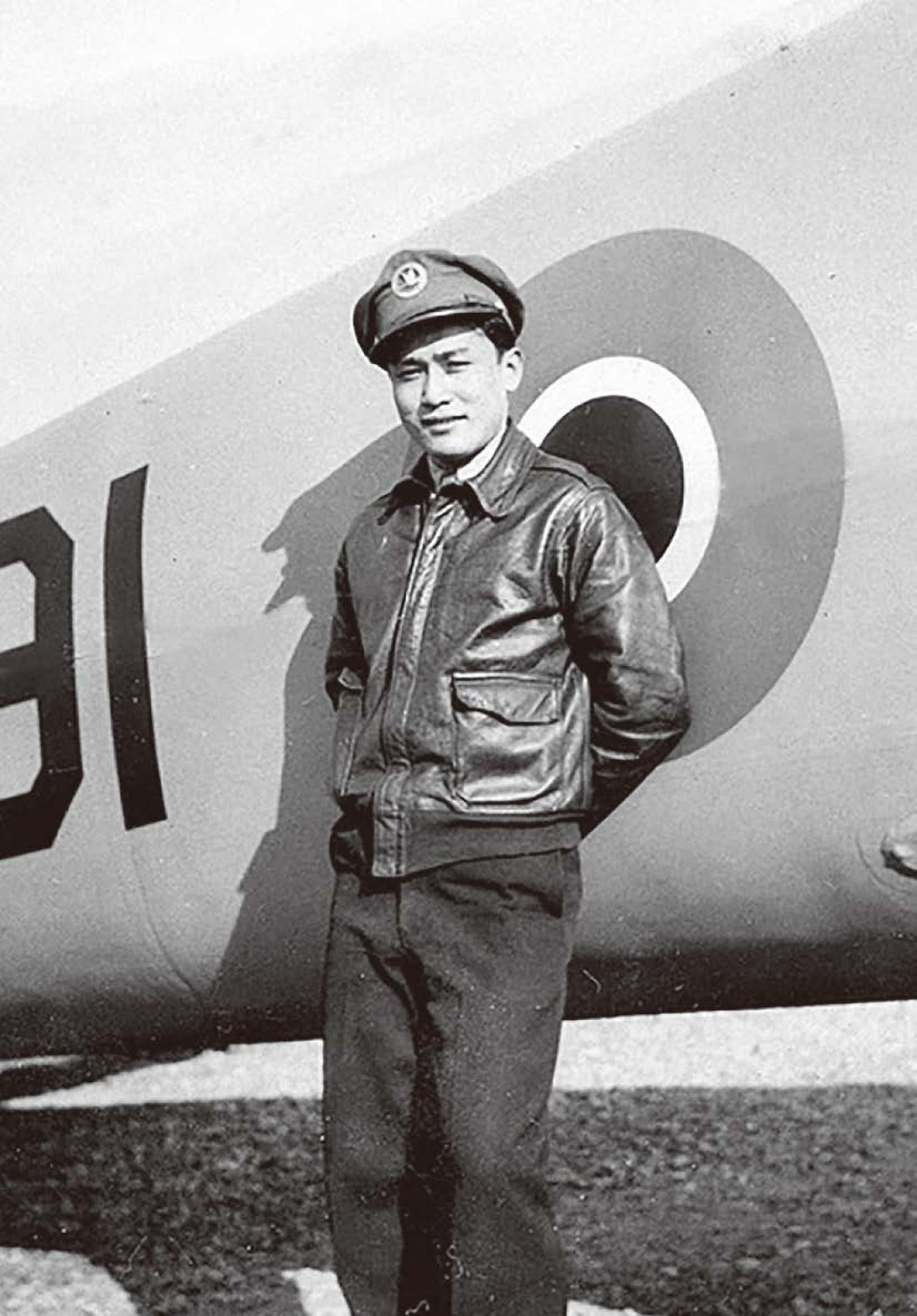

馬紹基(1922年—2011年) 祖籍廣東江門臺山,出生于加拿大。1944年—1945年作為中國航空公司飛行員執飛駝峰航線。

馬邦基(1920年—2005年) 祖籍廣東江門臺山,出生于加拿大。1942年—1945年作為中國航空公司飛行員執飛駝峰航線。

馬邦基與馬紹基是第二代加拿大華裔。1935年父親馬本坤去世后,母親帶著11個孩子回到祖籍廣東臺山安葬丈夫。一年后,馬邦基和其他家人重返加拿大,母親和一個妹妹留在國內。

翱翔天空是兄弟倆兒時的夢想,他們常幻想自己是飛行員,撐著雨傘從車庫頂模擬飛機降落。1938年,馬邦基進入美國加利福尼亞航空學院學習,考取飛行執照后成為飛行教練。3年后,太平洋戰爭爆發,日軍轟炸香港、仰光,切斷滇緬公路,阻斷援華物資通道。妹妹來信告知馬邦基她和母親處境十分艱難。

此時,泛美航空公司向馬邦基發出邀請,請他加入與中國政府合作的中國航空公司,執飛駝峰航線的軍用物資運輸機。目睹過日軍暴行,渴望拯救祖國、守護親人的馬邦基毫不猶豫地接受邀請,于1942年成為飛越駝峰航線的先驅之一。他駕駛運輸機從印度運載物資到中國,一次次驚險地躲避日軍戰斗機的攻擊,并贏得優秀飛行員的贊譽。有時,他會隨身攜帶薩克斯,在天氣晴好、無日軍追擊時,給一同執行任務的伙伴吹奏音樂,緩解疲勞。

在馬紹基心中,哥哥是當之無愧的開拓者。他渴望追隨兄長,學習飛行,效力祖國。然而,加拿大軍方以“華裔參軍戰后恐會要求更多政治權利”為由,拒絕他入伍。馬紹基沒有氣餒,效仿哥哥赴美考取飛行執照,最終于1944年加入駝峰航線飛行隊伍。

與經驗豐富的哥哥相比,馬紹基的飛行生涯充滿了驚險。一次飛越喜馬拉雅山脈時,機身嚴重結冰,一臺引擎突然失靈,飛機只能在2000米高度掙扎。要爬升飛越山脈,飛機必須減重。當時飛機載有52捆鈔票,馬紹基果斷扔掉48捆,僅留4捆。飛機減重后,引擎奇跡般地重啟。事后,他常被大家開玩笑:“說,你把錢丟在哪里了!”

馬邦基、馬紹基分別完成了420次和337次駝峰飛行。戰后,兄弟倆回到加拿大生活。后來,美國政府為表彰他們在駝峰航線的卓越功勛,授予他們美國最高航空榮譽——“飛行優異十字勛章”。2005年和2011年,兩人先后去世。

墜毀的消息幾乎天天都有

駝峰航線開辟之初,運輸任務由美國陸軍第10航空隊駐華特遣隊(飛虎隊第二期)和中國航空公司共同承擔,美軍特遣隊同時負責護航。不久后,美軍將運輸主力調整為陸軍空運總部印中聯隊,而中國航空公司始終參與其中,貫穿全程。

執行任務的機組通常采用“1+2”模式:一名美國機長配1名—2名中國飛行員,其中許多人是懷揣報國熱忱歸來的華裔青年。運輸機額定載重是3噸—6噸,但為了運送更多物資,常常超載:去程滿載著援華的武器彈藥、汽油、醫藥器材、軍用被服等物資;返程則裝載中國產的鎢、錫等特種礦產和原料,有時也會運送戰斗人員。

抗戰時期,駝峰航線上的運輸機滿載著戰略物資。

對彼時處于生死存亡關頭的中華民族而言,駝峰航線是一條不折不扣的生命之線,對穩定東方主戰場至關重要。然而,對于機組人員,它卻是一條死亡之線。

整條航線貫穿了雪峰、峽谷,再加上熱帶雨林的積雨云與冰川區的晴空湍流交替出現,強氣流、低氣壓、冰雹、霜凍說來就來,撞山或墜毀的消息幾乎天天都有。即使有人跳傘幸存,在林莽與雪線之間也難覓生路。

這群二十出頭的小伙子早已將生死置之度外。他們幾乎每天要飛一個來回,耗時至少4個半小時,有人甚至一天飛4個來回。出發前,他們將自己的名牌放入筐中,落地后再取回,而那些未能歸航者的名牌則被轉移到另一只筐中。1944年8月,無人認領的名牌已多到筐中無法容納……

據統計,從1942年5月至1945年8月,擁有近百架運輸機的中國航空公司累計飛行8萬架次,損失飛機48架,犧牲飛行員168人。美國飛行員韋斯利曾說:“犧牲同伴的面容、共同并肩作戰的中國人,我終生難忘。年輕一代也應永遠銘記,我們為何不顧一切到中國——因為人們呼喚正義、渴求和平。”

秘密接送“重要人物”

1945年8月15日,日本宣布投降。3個月后,駝峰航線退出歷史舞臺,但人們的記憶從未停航。

73歲的滇緬抗戰史專家戈叔亞出身軍人家庭,當過兵,畢業于云南師范大學歷史系(前身為西南聯大師范學院),對駝峰航線和滇緬抗戰史有著超乎尋常的熱情。1995年,他作為撰稿人參與了云南電視臺紀錄片《滇緬路風云》的拍攝。

一天,導演告訴他,中緬邊境的叢林深處發現了飛機殘骸。幾天后,他們深入密林,眼前赫然出現一個巨大的飛機螺旋槳,表面覆蓋著厚厚的黑色苔蘚,4個槳葉因猛烈撞擊地面而扭曲變形。戈叔亞記下殘骸情況并將相關信息整理后,刊登在一家美國老兵雜志上。

轉機出現在1996年10月,一位叫漢克斯的美國老人致信戈叔亞,講述了埋藏在他心中多年的往事。

漢克斯曾是中國航空公司的駝峰航線飛行員,他的摯友福克斯于1943年3月11日駕駛著編號為53號的飛機永遠地消失在山谷之中。漢克斯曾試圖尋找福克斯和飛機,但一無所獲。他在信中提到,美國航天飛機“哥倫比亞”號曾通過衛星探測到中緬邊境有一個巨大金屬物,“除了飛機不可能是其他”,并隨信附上衛星探測的坐標。

“直覺告訴我,那就是53號飛機!”戈叔亞說。為了印證猜想,1997年1月28日,戈叔亞和一組工作人員再次深入那片原始叢林。這一次,他們看到了更多的飛機部件。“飛機比我想象中的更大,如一頭壯烈倒下的非洲野象,保持著激烈掙扎的模樣。”戈叔亞回憶道。

遺憾的是,飛機有明顯的人為破壞痕跡,艙門、氧氣瓶等碎片散落四周。現場沒有找到任何機組人員的遺物或遺骨,但機身外形和主要大件尚存。戈叔亞觀察到,右機翼下方用中文寫著中國航空公司,左翼引擎有一個藍、白、紅圖案組成的二戰美軍飛機標志。最關鍵的是,有關部門提供的飛機經緯度坐標與漢克斯寫的坐標一致。戈叔亞等人認定,這就是福克斯駕駛的53號飛機。

1997年,駝峰航線美國飛行員漢克斯為53號飛機殘骸獻上鮮花。(戈叔亞供圖)

1997年6月,83歲的漢克斯來到中國,終于見到了魂牽夢縈半個多世紀的53號飛機,獻上了一束就地采摘的杜鵑花,寄托哀思。戈叔亞說,53號飛機是戰后幾十年來在駝峰航線上發現的最完整的墜機遺骸。飛機上除了機長福克斯,還有兩位中國人:副駕駛員譚宣和報務員王國梁。他們一同飛行,一同犧牲。如今,他們的名字被鐫刻在南京抗日航空烈士紀念館的英烈碑上。

多年來,戈叔亞去過緬甸、美國等地,采訪了許多駝峰航線飛行員及其后人。他印象最深的是駝峰航線第一位華裔機長陳文寬的故事。

駝峰航線第一位華裔機長陳文寬。

1942年5月的一天,陳文寬受命把幾位“重要美國人員”從中國重慶送往印度加爾各答。飛機經停緬甸密支那加油時,日軍前鋒已逼近,大批難民和機場工作人員涌了上來,原本21座的客艙被硬生生塞進72人,大部分是婦女。

把飛機艙門關好后,陳文寬只能從擠得水泄不通的人群頭上爬到駕駛艙,咬牙起飛。當他們到達加爾各答機場時,又在貨艙里發現6個人。

次日,陳文寬看到一條爆炸性新聞:“1942年4月18日,詹姆斯·杜立特轟炸東京。”他這才知道,昨天運送的“重要美國人員”中就有參與轟炸日本的杜立特,那人還幫自己推難民上飛機。陳文寬告訴戈叔亞:“要知道有杜立特,我可不敢在密支那降落,被日本人抓到可了不得!”

“當年,那些愛國華僑毅然放棄國外的優渥生活,回國參加抗戰,一次次撞向喜馬拉雅的風雪,是驚天動地的壯舉。”戈叔亞對《環球人物》記者說,“駝峰航線是一條用無私、勇氣與犧牲搭建的生命航線,它提醒著世人:今日的和平是如此厚重,值得人們倍加珍惜與守護。”(感謝臺山市博物館對本文的大力支持)

責任編輯:邱小宸

責任編輯:邱小宸