陳昭藻(1900年—1987年) 海南樂會縣(今瓊海市)人。16歲因家貧赴新加坡謀生,1939年響應號召,加入第二批南洋華僑機工回國支援抗戰(zhàn)。

2025年8月,陳達婭在云南昆明家中接受《環(huán)球人物》記者采訪。(本刊記者 劉舒揚/攝)

2025年,盛夏的昆明,涼爽依然。一棟居民樓掩映在層層樹蔭下,上樓,進門,書房門口一側的墻邊,并排立著兩張照片。

陳達婭坐在對面的藤椅上,和《環(huán)球人物》記者說話時,總不由自主地看向父親的那張照片。她曾對父親知之甚少,甚至一度誤解甚多。直到父親去世13年后,2000年秋天,她隨健在的南洋華僑機工(以下簡稱南僑機工)重走滇緬公路,在惠通橋邊,老機工對著洶涌的怒江一聲高呼“戰(zhàn)友們,我們看你們來了”,這才轟然撞開她重新認識父親的大門。從此,她奔走于檔案館中,尋訪健在的老機工,像拼圖一樣拼湊出父親的前半生。

以下是她的講述。

“戰(zhàn)友”

我對父親的了解以2000年為一個分界點,2000年以前,只知道他是個老華僑,知道他有海外關系,但不知道他是南僑機工的一員——可能有人會覺得奇怪,作為女兒,怎么可能不了解自己的父親呢?

我父親的情況比較特殊,他出生于1900年,1939年征募汽車修機駛機人員回國服務時,他39歲。當時要求應征人員年齡必須在20歲以上、40歲以下,我父親為了確保報名成功,便把年齡改小了6歲,所以他是南僑機工中最年長的人之一。

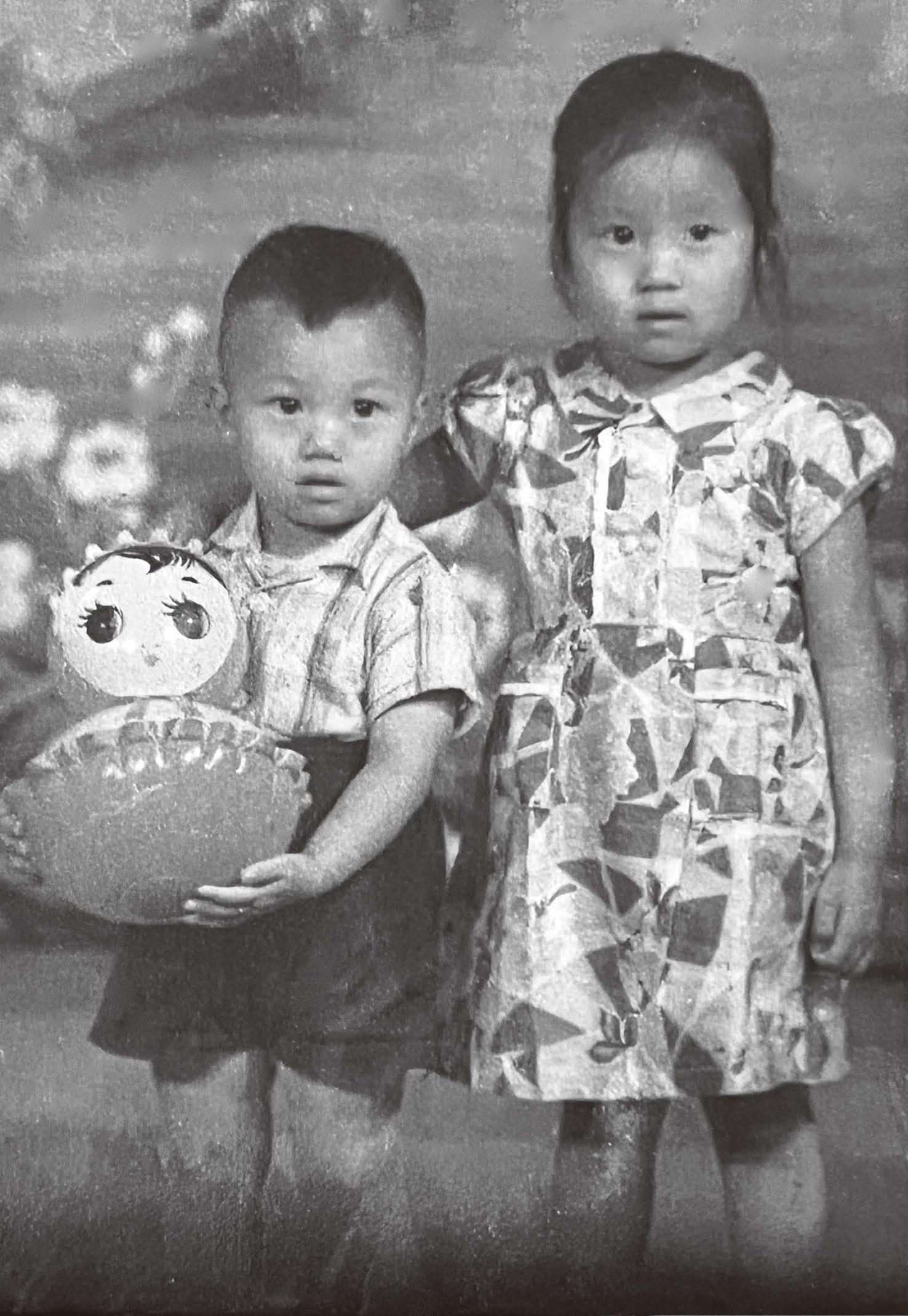

幼時的陳達婭(右)和弟弟。(受訪者供圖)

我母親比我父親小30歲。我想,我母親認識他的時候,他應該還是一個瀟灑帥氣的中年男人,可1962年我出生的時候,我父親已經62歲,對我來說他就像爺爺一樣。

更何況,他連件像樣的衣服也沒有,永遠穿一套勞動布的工作服。我的父親并不符合我對一個“父親”的印象和設想。我免不了對比同學們的父親,人家一個個年富力強、精神煥發(fā),怎么偏偏我的父親是一個老頭?還是一個永遠穿著仿佛同一套灰撲撲衣服的老頭?

那時候生活困難,每人定量分些大米,余下的全靠雜糧填肚。我們家吃飯的時候,總是盡量讓我父親吃米飯;難得吃一點葷菜,我母親就把我們姐弟支開,好讓父親多吃點。那時候不理解——我們也想吃肉啊。

我母親總說,你們還小,有的是機會,你爸爸老了,讓他多吃點。他天天穿的那件勞動布工作服,里面是一件純棉內衣,是單位發(fā)的,胸前印著一個大大的“獎”字,獎勵他安全行車10萬公里。還有一件內衣他也總穿,那是他榮獲“勞動先進個人”的獎勵。

后來我母親告訴我,我父親交代她,若他走了,就穿那身舊工作服,千萬別做新的,他說新衣服燒了多可惜。我母親不忍心,背著他做了一套卡其布銀灰色中山裝——那是我記憶里父親唯一的新裝。最終,他還是穿著它走了。

我對父親有抵觸,所以我對父親的人生完全不了解。

轉折在2000年10月到來。那天我正上班,突然接到一個電話,說有個活動是陳嘉庚先生的侄子陳共存先生資助的,要到滇緬公路去探訪,你愿不愿意去?我雖然不知道去做什么,但想到平時去那里不容易,機會難得,就同意了。

1982年,昆明南僑機工集會留影。前排左四為陳昭藻。(受訪者供圖)

我們從昆明出發(fā),同行的有十幾人,其中3位是當時還健在的南僑機工,而且是我父親生前的摯友——羅開瑚和我父親一樣是海南人,我們兩家也經常走動;翁家貴在海南的家和我父親的家只相隔幾公里;王亞六也一直對我父親很尊重,“伯爹藻”“伯爹藻”地叫。

我們一路走,一路聽3名老人講故事。到了大理,我們舉行了一個座談會,大家依次發(fā)言,講講自己或父輩的故事。

其他人說起自己的父親,都滔滔不絕,聲淚俱下,感人得不得了。輪到我了,我卻一句話也說不出。翁家貴翁叔接過話頭:“我來介紹吧。她爸爸陳昭藻之前生活在新加坡,在那里和他的哥哥有一家商號,生意做得很不錯。她爸爸是海南人,最喜歡唱瓊劇,汽車修理技術在機工中數(shù)一數(shù)二。為人也好,因為年齡稍長,我們都叫他大伯。”

這是我第一次從別人那聽到我父親的故事。我暗暗地想,原來父親是蠻不錯的一個人。

我們又繼續(xù)走,到下關時,翁叔指著一片空地對我說:“達婭,你看看,這里以前是西南運輸處設在下關的第八修理廠,你爸爸就在這里工作。”

然后就到了惠通橋邊,看著腳下滾滾的怒江水,羅開瑚羅老想起了當年驚心動魄、駕車過橋的歲月。他面對江水,凄涼又高昂地喊了一句:“戰(zhàn)友們!同胞們!今天,我們看你們來了!”

我被震撼得無以復加。小時候我看過電影《烈火中永生》,在我的認知里,只有像江姐那種革命志士才配稱“戰(zhàn)友”。可是我的父親,一個毫不起眼的沉默老頭,怎么也是“戰(zhàn)友”呢?我站在惠通橋邊,久久不愿離去,傷心、悔恨、愧疚……種種情緒涌上心頭,就在那一刻,我下了決心:我要去認識這群被叫作“戰(zhàn)友”的人。

這樣年輕,這樣朝氣蓬勃

我?guī)缀跛锌臻e時間都泡在云南省檔案館里,讀檔案,翻書,收集整理父親和南僑機工的資料。可南僑機工的檔案太難找了,時間跨度大,涉及的地方又多,知道往事的人也越來越少。有時好不容易找到一個健在者,得到的也是只言片語。

我還跑過父親的退休單位,翻出來不少他自己寫的材料。就這么一點一滴,我慢慢拼湊出了父親的前半生。

我父親于1900年9月5日生于海南樂會縣(今瓊海市)鳳樓村。小時候在家鄉(xiāng)私塾念過一年書。8歲那年母親病故,他便停了學業(yè),回家?guī)透赣H種地、放牛,維持生計。后來,他哥哥陳昭芹先去了新加坡。

16歲時,迫于生計,他到新加坡投奔哥哥。他先是在一家商行學裁縫,接著給一戶英國人做雜工。兩年后,他又進了英國人開辦的工廠學習電工、汽車駕駛等。到20歲時,修機器、開汽車這些手藝,他已經很熟練了。后來他到一艘遠洋輪船上工作,負責機械維護,還悄悄學會了西點制作、調配咖啡以及簡短的英語對話。

他和哥哥陳昭芹還與兩個海南鄉(xiāng)親合股,在新加坡開辦了當時比較有名的“天和堂藥店”,經營良好,一家人過著豐衣足食的生活。

那些年的生活給父親留下了深刻烙印。我記得小時候,父親會帶我去咖啡館喝咖啡。我母親也提起過,我父親很講究,出門前總要拿把小刷子把上衣細細掃一遍。新中國成立后開辦了不少掃盲班,我父親鼓勵我母親去讀書,還送了她一支派克鋼筆。

父親的歸來與抗戰(zhàn)有關。1937年7月,七七事變爆發(fā)。父親在新加坡得知招募機工的消息,覺得自己的技能國家用得上,便報了名。

許多年以后,我到新加坡,偶然結識了海南陳氏公會的會長。對方得知我的身份后,拿出一本紀念工會創(chuàng)建50周年的冊子,我驚喜地發(fā)現(xiàn),我的父親和大伯居然是創(chuàng)始人之一。冊子上清楚地寫著,工會的宗旨是幫助族親、籌募資金、支援抗戰(zhàn)。那一刻我明白了,父親報名回國的選擇并非偶然。

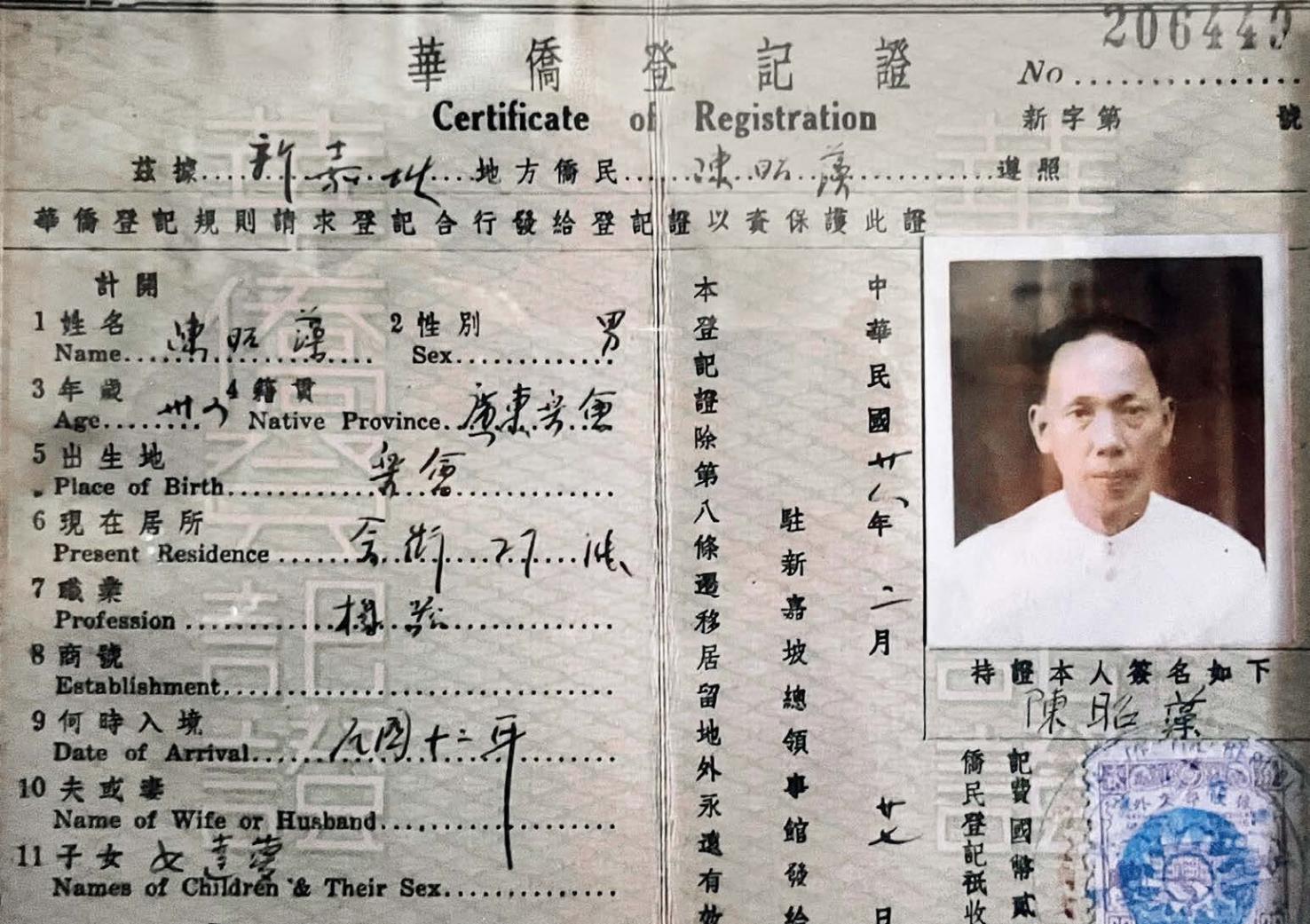

陳昭藻的華僑登記證,如今被陳達婭仔細裝裱起來掛在家中墻上。(本刊記者 劉舒揚/攝)

終于有一天,我與期待中父親的模樣相遇了。那天,我像往常一樣一頁頁地翻找著資料,他突然“跳”了出來——1939年南僑機工回國前夕,由中國駐新加坡總領事館頒發(fā)的一張華僑登記證,編號206449,父親的照片就貼在上面,高高的前額,深邃的目光,潔白的圓領襯衫,一絲不茍的頭發(fā)向后梳得整整齊齊。

那一刻,我的手是顫抖的,淚止不住地流。原來我那年邁的父親,也曾經這樣年輕,這樣朝氣蓬勃。然而此次相遇,我們已在不同時空。

1939年3月13日,父親在新加坡太古碼頭搭乘豐祥號海輪啟程回國,是第二批回國的南僑機工,他們總共207人。

經過在昆明的一周集訓,4月1日,包括父親在內的24名海南人隨部分僑工一起被分配到中國政府臨時設在緬甸仰光的汽車修配廠,裝配大批美國道奇、歐姆汽車,以備搶運軍需物資。

美國工程師原計劃每6人一組,一周裝配一輛新車。可我父親他們頂著酷暑或冒著大雨,每天連續(xù)工作10小時以上,由第一天的每組裝配兩輛,到一天裝配6輛。美國工程師大為驚嘆,專門設宴,請這些技術人員吃飯。

后來一位工程師告訴我,當年,我父親和同伴不僅有豐富的經驗和精湛的技術,還帶回了幾十箱工具,特別是當時先進的汽車無損傷磁粉探傷機。滇緬公路上的汽車晝夜奔馳,又冒著槍林彈雨,這臺儀器可以檢測汽車零件上肉眼難以發(fā)現(xiàn)的金屬疲勞裂痕。

從緬甸仰光到云南下關,再折回緬甸臘戍,父親駕著車,日夜奔馳在滇緬公路上。直到1942年5月,日本侵占緬甸,惠通橋被炸,滇緬公路中斷,南僑機工被遣散,父親才離開那里,轉而就職于昆明東站美國陸軍修理廠,后來又在昆明巫家壩援華美軍空軍招待所、云南驛美軍空軍招待所制作西點。

取舍

通過對父親的追尋,我也對南僑機工這個群體、對這段歷史有了更多的了解。

他們真的有一顆赤子之心,從不計較個人得失。就像老機工王亞六對我說的:“我們南僑機工,不管是在國家民族爭取獨立時期,還是在國家百廢待興的建設時期,都是為國家付出全部心血的。”

抗戰(zhàn)期間南僑機工的工資水平是月薪30余元。根據(jù)我的了解,這群人在自己原來的僑居地,月收入折合當時國統(tǒng)區(qū)的貨幣普遍高達約700元。我在檔案里看到一些獎勵記錄,比如在保山物資大搶運中搶運有功,獎10元;在昆明附近搶運有功,獎4角;等等。其實這些獎勵對他們來說是杯水車薪,但他們仍然毫無保留,不惜犧牲自己的生命。

其中一名叫黃昌文的南僑機工,曾因搶運有功被獎勵10元。2000年10月那次滇緬公路之行,走到一處埡口時,王亞六感慨道,當年這里是怒江上方最險峻的地方,黃昌文就是在這里翻車,粉身碎骨,什么也沒有被找到。

還有一名姓陳的南僑機工,海南人,平時非常愛整潔,每天出車前都要對著鏡子把自己梳理一番,精神抖擻地登車起程。那天,敵機來襲,他的頭顱被炸飛,可身子依然端端正正地坐在駕駛座上,雙手緊握方向盤——南僑機工手中的方向盤。

這還是有姓名可查的犧牲者,更多的人,我們至今不知道他們的姓名。所以這些年來,我嘗試通過各種形式講述南僑機工的故事,包括創(chuàng)辦滇緬公路體驗館、組織重走滇緬公路、創(chuàng)作情景組歌《南僑頌》……

2015年,我?guī)е赌蟽S頌》團隊到馬來西亞演出。第二天,一家華文媒體刊出標題《讓英雄找到回家路》,我一直看著,不停流淚。

2018年9月3日,情景組歌《南僑頌》在昆明抗戰(zhàn)勝利紀念堂上演。

我理解了父親,完成了與他的和解。父親留給了我們什么?上無片瓦,下無寸土,就留給我這份機緣,讓我一頭扎進了這段歷史。

如今,是“南僑機工”這四個字一直支撐著我。人這一輩子總在面臨選擇。回頭看他們當年,他們的選擇很清楚:成全大義,為了我們的民族和國家。

責任編輯:邱小宸

責任編輯:邱小宸