?????“地道戰,嘿!地道戰,埋伏下神兵千百萬……”

古樸的村道,斑駁的石碾,懸鐘的古槐,蜿蜒的地下長城……步入冉莊地道戰遺址,土墻上“誓死不當亡國奴”的標語依然醒目,無聲訴說著冀中平原的烽火歲月。

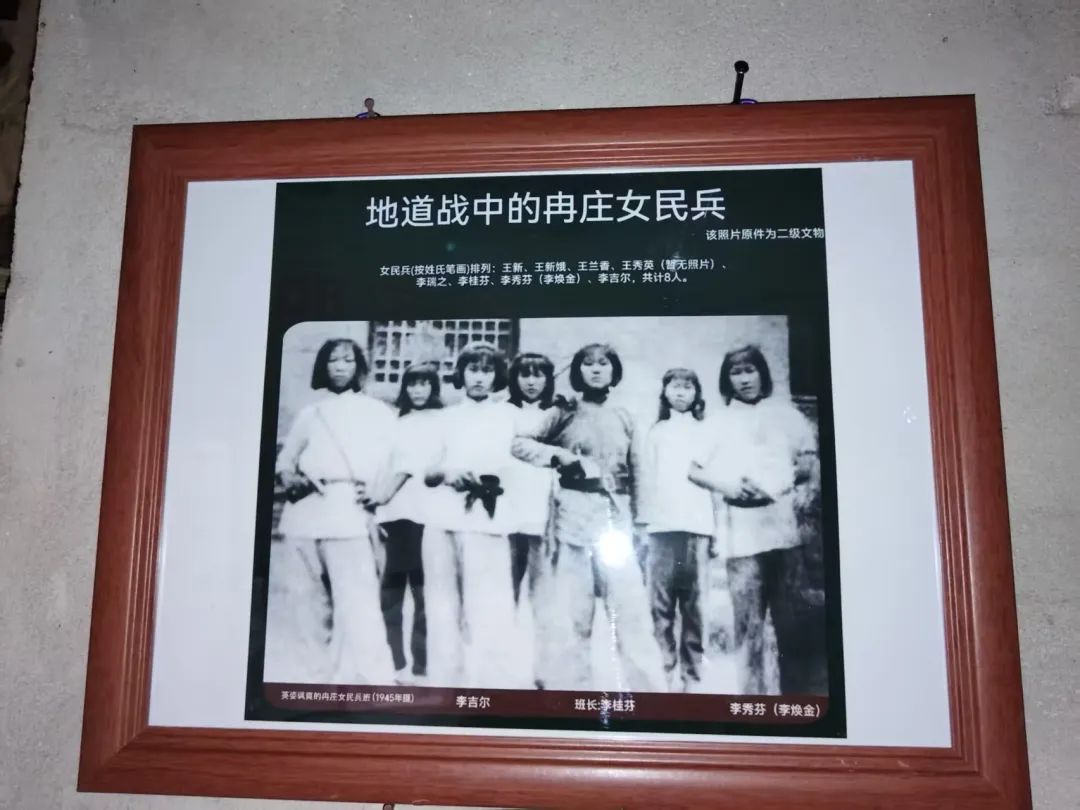

位于河北保定的冉莊地道戰紀念館內,陳列著一幅黑白照片——“英姿颯爽的冉莊女民兵班”。照片攝于1945年春末夏初,冉莊三十余位民兵打敗日偽軍兩個團的兵力。戰斗結束后,清苑縣人民武裝委員會召開祝捷大會。在這次祝捷大會上,女民兵班拍下了這張合影。照片影像清晰,但這7位女民兵姓甚名誰,未有體現。

2025年4月,保定歷史愛好者王先生通過人民網“領導留言板”向河北省委書記提了一個建議:“希望深挖完善歷史史料,將這張二級革命文物照片的民兵姓名加以署名標注”。

根據河北省人民網網民留言辦理規程,這件留言很快被轉到保定市清苑區。地道戰遺址文物保護中心派出專人跟進。

80年過去了,走進歷史深處,找回7個名字,并非易事。“給省委書記留言的王先生提供了一個重要線索:他到冉莊參觀時,在一戶故居,看見了同樣的照片,照片上標著李吉兒(爾)、李桂芬、李秀芬這三個名字。”負責此事的地道戰遺址文物保護中心副主任王靜宇介紹。

王先生留言中提供的照片線索

以此為突破口,尋訪工作再次展開。

李桂芬是女民兵班的班長,檔案中確有記載。

李秀芬,又名“李煥金”。恰逢她的女兒回鄉祭掃,女兒確認了其母身份,并提供了“吉兒姨”(李吉兒)的線索。

此后,工作人員設法一個個找到家屬,經家屬們辨別和最終確認,終于塵埃落定。

“那會兒我爸爸正在住院,在世期間能見到他母親的照片,這太寶貴了!”李吉兒的孫女范穎今年53歲,接受了記者的采訪。據范穎介紹,父親年幼時,李吉兒就已離世,家里一直沒有奶奶的照片,工作人員尋訪時,她第一次見到奶奶的照片。

因這次尋訪,現年72歲的王平順也第一次見到了母親王新娥的照片。“我和弟弟都特隨母親!”憑著眼睛和鼻子,他很快認出了照片中自己的母親。

“沒有國哪有家?”王平順告訴記者,母親在世的時候,嘴邊常說“抗日救國”。上世紀六十年代,有人上門記錄地道戰歷史,母親講過當年組織婦女抗日的故事。

“王新娥領著婦女們查崗、放哨、扒鐵路、送公糧、挖地道,抗日工作干了不少。”《地下長城——冉莊地道戰風云錄》記載,1938年,冉莊成立婦女抗日救國會(下稱“婦救會”),從抗日戰爭到解放戰爭,先后換了七任主任,照片中的王新娥、李秀芬、李桂芬、李吉兒,正是第二任至第五任婦救會主任。

冉莊地道戰紀念館展陳的畫作“婦救會主任李桂芬動員青年婦女參與挖地道” 人民網 鄂智超攝

“照片里的人,是當年保衛家園的英雄,她們的姓名不該被遺忘。”

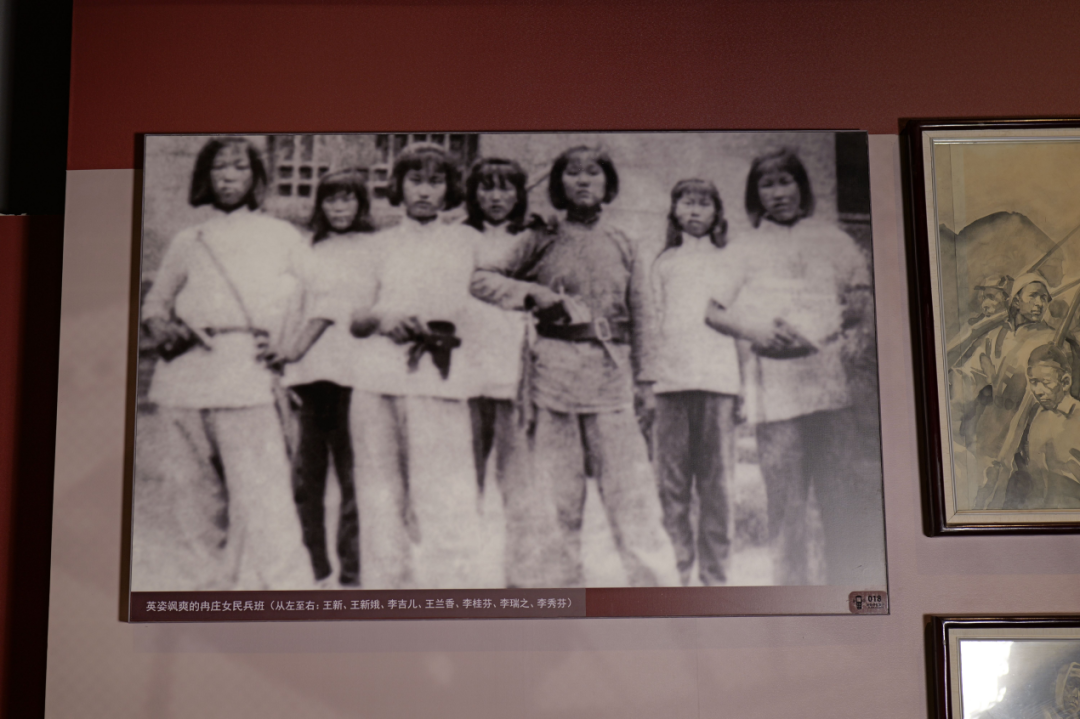

2025年5月 冉莊地道戰紀念館展陳的照片更新 人民網 鄂智超攝

2025年5月,冉莊地道戰紀念館對這幅照片進行了更新,照片下方,增加了7位女民兵姓名,從左到右,分別是:王新、王新娥、李吉兒、王蘭香、李桂芬、李瑞之、李秀芬。

“沒想到7個名字全部找齊了,事實經得住檢驗,省里真重視,為工作人員點贊!”王先生說,今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,“相信7位女民兵會對此深感欣慰”。

記者手記

“領導留言板”是給群眾和領導干部建設的直接溝通的橋梁和紐帶。工作以來,我曾接觸過各種急難愁盼、民生訴求、發展計策,但從沒想到會有機會和一件群眾留言一起,去尋找抗日英雄。

《地道戰》電影,讓河北冉莊地道戰的故事成為一代代國人家喻戶曉的烽火記憶。據記載,冉莊民兵依托地道作戰157次,殲敵2100余人。在河北冉莊,每件文物、每個名字背后,都是一段熱血往事。

在冉莊,我們除了為7個女民兵的故事動容,還接觸到了很多歷史細節:老民兵劉大雨用榆木大炮痛擊日寇,卻也因此震聾了雙耳;民兵班長李明貴,一生都未取出左肩中彈留下的子彈,他說他要看看,中國人的血肉之軀,能不能熔化掉日本鬼子那顆罪惡的子彈;冉莊地道創始人之一張森林,英勇就義前留下泣血絕筆:人去留得英魂在,喚起民眾報國仇!……

講者動情,聽者動容。

采訪中,講著講著,王靜宇潸然淚下:“當年婦女同志們心中有信仰,抱著必勝的信念,這種精神推動我們做成找名字這件事。”

古槐靜默,鐘聲沉寂,我卻清晰聽見——歷史的回響不絕于耳,它存在于每一個執著追尋的身影,每一次真誠的追問中。

一件留言,可以承載普通人的不忘之心,也托舉著一個民族對歷史的最高敬意、對英雄的深切緬懷。而我們每個人,都可以成為叩問歷史的起點。

責任編輯:邱小宸

責任編輯:邱小宸“地道戰”女民兵