我是1978年春進入北大,從本科到研究生,讀書六年半(其中研究生兩年半)。其間聽過很多老師的課,但夫婦同時教過我們的,只有金申熊與屈育德。金老師的本名現(xiàn)在已少有人知,后來行世的金開誠,是他1963年出版第一本著作《〈詩經(jīng)〉》時即已開始使用的筆名。但當(dāng)年在中文系,我們熟悉的還是“金申熊”這個名字,所以我也依從先入為主的原則。

見到金申熊老師很早。記得是入學(xué)不久,由于1978年1月,復(fù)刊剛剛兩年的《詩刊》發(fā)表了1965年毛澤東寫給陳毅一封談詩的信,其中提出:“又,詩要用形象思維,不能如散文那樣直說,所以比、興兩法是不能不用的。賦也可以用,如杜甫之《北征》,可謂‘敷陳其事而直言之也’,然其中亦有比、興。”當(dāng)時,“文革”雖已結(jié)束,但毛主席語錄的權(quán)威影響力還在,“形象思維”作為重要的議題于是很快席卷全國。這也成為我在北大看到的最早的學(xué)術(shù)論爭。

(金開誠,1932年11月-2008年12月, 生于江蘇無錫,著名學(xué)者,北京大學(xué)教授;圖源網(wǎng)絡(luò) )

我有幸見識的這場論爭是由中文系的五位老師擔(dān)綱,大體分成三方:劉烜與陸穎華老師贊同“形象思維”說;金申熊與嚴(yán)紹璗老師則認為沒有獨立的“形象思維”,只有“邏輯思維”指導(dǎo)下的“形象思維”;董學(xué)文老師則干脆不承認“形象思維”的存在,他當(dāng)時說的名言是:“你描寫花如何香,可我從紙上聞不到呀!”記得現(xiàn)場的安排是前兩組論述穿插進行,由此形成了正反方彼此交鋒的效果,最后才輪到董學(xué)文發(fā)言。除了老師,會場也向?qū)W生開放,于是77級不少同學(xué)都去旁聽。毋庸置疑,這場學(xué)術(shù)討論讓我們大開眼界,也是我們?nèi)雽W(xué)后所接受的最生動的教育。如何獨立思考,不惟上,不迷信權(quán)威,金申熊與嚴(yán)紹璗老師為我們做了最初的示范。

不過,由于剛剛?cè)雽W(xué),幾位老師的學(xué)科背景我并不清楚。過后才知道,劉、陸、董三位老師屬于文藝?yán)碚摻萄惺遥痛嗽掝}發(fā)言乃是本色當(dāng)行。金申熊與嚴(yán)紹璗卻是古文獻專業(yè)的老師,從學(xué)科屬性說,本來距離現(xiàn)實最遠,二人參與到其時最熱門的爭鳴中,讓我深感意外。我也由此意識到,兩位老師并非我想象中埋首古籍的“老夫子”,實在都具有對當(dāng)下的深切關(guān)懷。嚴(yán)紹璗老師后來現(xiàn)身“文學(xué)理論”課,專門為我們講授了“批判的繼承”這部分內(nèi)容,可為證明。至于金申熊老師,1957年因參與籌辦同人刊物被打成“右派”,已初步顯露其政治熱情,又適逢1978年的改革開放,提倡思想解放,富于才情與激情的金老師于是有了充分釋放的機會和出人意外的表現(xiàn)。

1980年秋季學(xué)期開學(xué),中文系的課表上出現(xiàn)了金申熊老師開出的選修課“文藝心理學(xué)”。可想而知,在一個百廢待興的年代,這樣一門從心理學(xué)角度探討文學(xué)創(chuàng)作與欣賞機制的新學(xué)科課程,無疑會引起熱烈的追捧。上課地點是在二教101那個可以容納二三百人的階梯教室,學(xué)生們坐得滿滿當(dāng)當(dāng)。雖然具體的授課內(nèi)容,單憑個人記憶已無法復(fù)原,但根據(jù)金老師兩年后出版的《文藝心理學(xué)論稿》(北京大學(xué)出版社,1982年),我們還是可以確切知道,當(dāng)時他總共講了《反映論篇》《表象篇》《思維篇》《情感篇》和《欣賞心理篇》五個專題(見《文藝心理學(xué)論稿·致青年讀者》)。這已是相當(dāng)系統(tǒng)的理論闡發(fā)。對這部由講稿形成的著作,金老師顯然十分看重,日后續(xù)有修訂和增補,終以列入“百家文論新著叢書”的《文藝心理學(xué)概論》(人民文學(xué)出版社,1987年)享譽學(xué)界。

書影一覽

盡管對課程本身已遺忘大半,有兩件小事我卻印象深刻。一是講課過程中,金老師針對同學(xué)的記筆記,說到自己的聽課經(jīng)驗:記下的并非是那些在教材或參考書里可以看到的知識,而是穿插進來的有趣的閑話。這也與他對講課藝術(shù)的領(lǐng)會有關(guān)。他曾經(jīng)在課堂上說,講課不能都是干貨,那樣是聽不下去的;必須加點水,就是要有閑話作為調(diào)劑,才能被聽講者記住。可惜我雖然記住了金老師的教誨,卻一直未能學(xué)會他的收放自如。

第二件事關(guān)涉到學(xué)生最在意的考試。一般而言,在北大,與必修課的考試需要打分不同,選修課的考察通常只分合格與不合格,而且多半以交一份課程報告作為評判依據(jù)。而金老師開設(shè)的這門新課,此前除了朱光潛1936年出版的《文藝心理學(xué)》,并無其他可資參考的同類著作。何況朱先生的著作,當(dāng)年我們并不知曉,內(nèi)容亦不相同。因此,為了安撫學(xué)生,上課伊始,金老師就宣布:“這門課會采用當(dāng)堂考試的方式,但不會難為同學(xué)們。”果然,在最后一次課上,金老師以他深具書法功底的粉筆字,洋洋灑灑在黑板上寫了四五行的一段話,讓我們抄錄下來,然后做一個類似選擇A或B的簡單回答,考察就結(jié)束了。考試雖然簡單,但金老師吸引學(xué)生們關(guān)注新學(xué)科的開課目的確實達到了。

再次選修金申熊老師的課,已經(jīng)是我入讀研究生之后。1982年春季學(xué)期,我開始了研究生階段的學(xué)習(xí)。盡管專業(yè)方向已確定為中國近代文學(xué),不過,憑著先前對金老師的欽佩,我還是選修了他開設(shè)的“屈原研究”。與“文藝心理學(xué)”以創(chuàng)新奪人眼目不同,楚辭研究實為金申熊老師的學(xué)問根基。我聽到的說法是,備受推崇的《先秦文學(xué)史參考資料》中楚辭的部分,就是金老師協(xié)助游國恩先生完成的。何況,從1980年出版《楚辭選注》后,金老師還參與了游國恩先生《離騷纂義》與《天問纂義》二書的補輯,并有《屈原辭研究》(江蘇古籍出版社,1992年)的專著出版。

在這門課上,我感受最深的是金申熊老師對青年學(xué)生的愛護與提攜。具體的事情經(jīng)過已然淡忘,但當(dāng)他氣憤地說出“我最不佩服的是所謂‘學(xué)術(shù)權(quán)威’對年輕學(xué)者的打壓”,打抱不平的表情猶在眼前。對于治學(xué),金老師一貫主張:“看為基礎(chǔ),想為主導(dǎo),落實到寫。”在課堂上,他也勸誡我們不能只是讀書和聽課,更重要的是寫作。他認為,“‘寫’不是一個單純的寫作技術(shù)問題”,而是“思維深入化和周密化的過程”(見《文藝心理學(xué)論稿·致青年讀者》)。甚至不只是口頭傳授經(jīng)驗,金老師還曾直接為《文史知識》向我們約稿。記得我呈上了本科四年級時選修馮鐘蕓老師的“杜詩研究”課所寫的作業(yè),金老師倒是很欣賞,不過,或許是因為當(dāng)年我剛剛在第4期發(fā)表了《談古典詩歌詞語問題——馮集梧〈樊川詩集注〉的啟示》,這篇題為《杜甫聯(lián)章詩的結(jié)構(gòu)方式》的短文,直到1997年二次投稿,才在該刊發(fā)表。

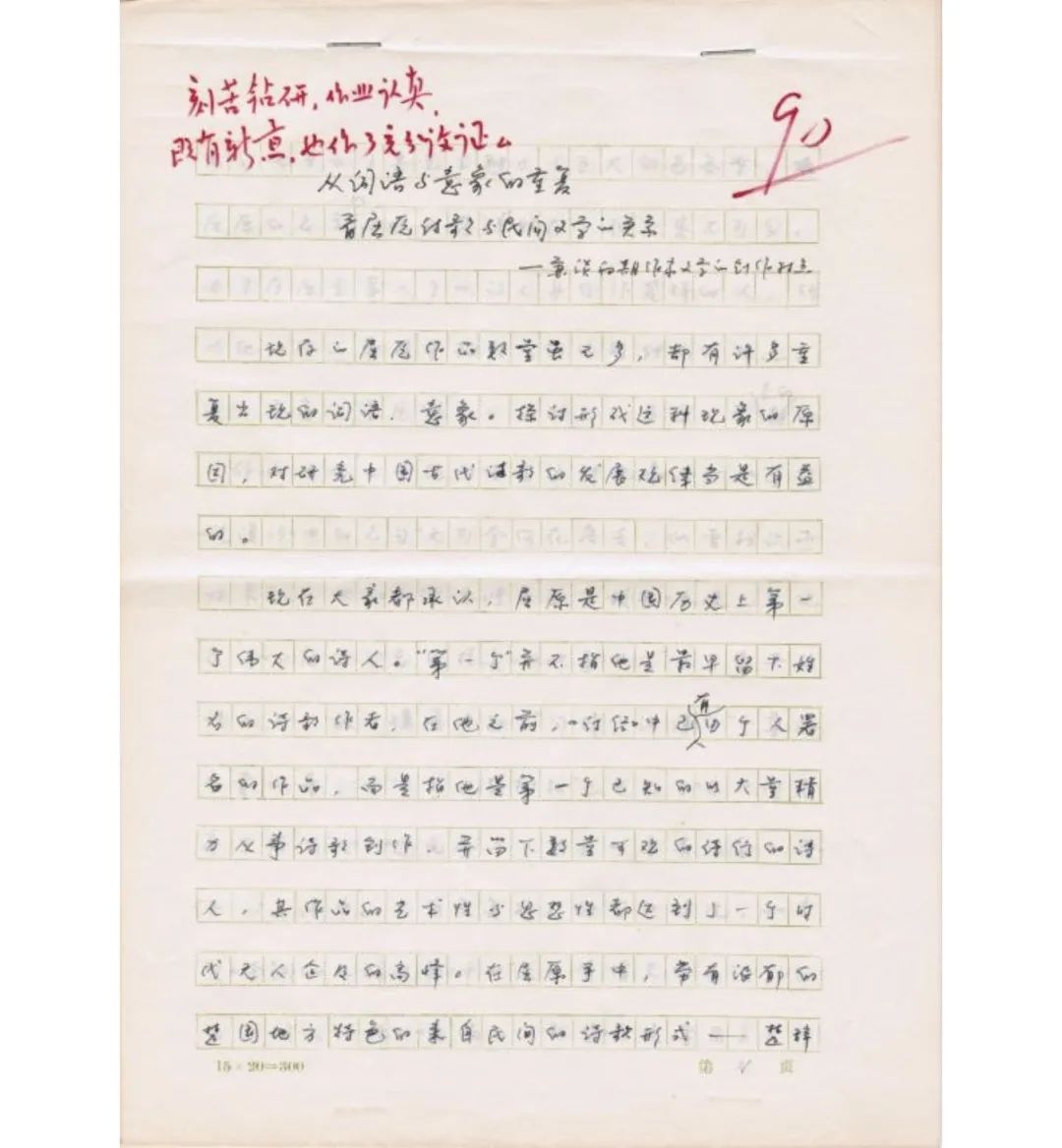

“屈原研究”課程結(jié)束,我提交了一份題目很長的作業(yè)——《從詞語與意象的重復(fù)看屈原詩歌與民間文學(xué)的關(guān)系——兼談初期作家文學(xué)的創(chuàng)作特點》。當(dāng)時,我對中國古典詩歌的形式問題很感興趣,討論杜甫的聯(lián)章詩結(jié)構(gòu)方式即為一例,選修陳貽焮先生講授的“杜甫研究”,我交的作業(yè)也是《談杜甫律詩的語序問題》。屈原這篇同樣循此路數(shù),只是整體框架借用了“帕利-勞德理論”中的“現(xiàn)成詞組”與“現(xiàn)成思路”的概念。今日想來有點不可思議,我僅僅是從社科院文研所編的《學(xué)習(xí)與思考》1982年第1期上一篇粗淺的介紹文字《帕利-勞德理論及其在〈詩經(jīng)〉研究中的應(yīng)用》略知該理論皮毛,就敢于堂而皇之地將其搬用到自己的文章中。

金申熊老師倒并不責(zé)怪我的冒失(我的作業(yè)中并未注明出處),反而對我的論題頗為肯定。批語寫的是:“刻苦鉆研,作業(yè)認真,既有新意,也作了充分論證。”分?jǐn)?shù)打到“90”,算是相當(dāng)高了。而且有兩處文字以紅筆劃出豎線并打鉤,以表示特別欣賞。其中一段是說明作家文學(xué)與民間文學(xué)的關(guān)系,前提是“一切基本的文學(xué)體裁最初都是在民間產(chǎn)生的”。此說本來也早有論者,不自我始,只是因為我采用了河水分流的比喻,金老師應(yīng)當(dāng)是對這種通俗的表述很喜歡:

當(dāng)這種文學(xué)形式在作家手中運用純熟后,他們便往往以前輩作家作為學(xué)習(xí)的典范,從而模糊了與民間文學(xué)的關(guān)系,就象一條分流以后的河水,處在河水下游的人們往往因其特有的名字而習(xí)慣性地把它視為一條獨立的河,忘卻了它的來源。而屈原可以說是正處在河水的分流處,在他那里,他與民間文學(xué)的聯(lián)系并無任何中介,一切都是明朗、直接的,因此,他的作品中重復(fù)現(xiàn)象的出現(xiàn),正是楚國民間文學(xué)影響的結(jié)果。

(圖為作者夏曉虹教授提供)

此文后來正式發(fā)表時,我干脆把修改過的這段話放在了開篇。

實際上,拙文能夠發(fā)表,也得到了金申熊老師的提點。他建議我擴充、完善后,通過陳貽焮先生,向《北京大學(xué)學(xué)報》投稿。最終,改題為《古代民歌表現(xiàn)手法對早期詩人創(chuàng)作的影響》一文在1984年第5期刊出,這也是我在《北京大學(xué)學(xué)報》發(fā)表的第一篇論文。

而金申熊老師喜愛文學(xué)性的表述,也是他本人講課、行文的一貫風(fēng)格。古典文獻專業(yè)同學(xué)熟悉的“有一顆白菜,炒一顆白菜”(王瑞來《“北大古文獻派的……”》,見《天水一勺:研宋品書序跋漫譚》,上海人民出版社,2021年),勉勵學(xué)生們勤于寫作,以點帶面,即為現(xiàn)成的一例。我曾經(jīng)多次轉(zhuǎn)述過的一段治學(xué)名言,也是金老師取譬于當(dāng)年流行的革命話語,對我輩的教導(dǎo):“應(yīng)該先建立幾個根據(jù)地,然后不斷發(fā)展,最后解放全中國。”我在回顧自己的女性研究經(jīng)歷時曾加以引用,認為這一經(jīng)驗之談對我影響很大,并深受教益——“做學(xué)問確實需要有幾塊自己不斷會回來、再出發(fā)的基地,這也是研究得以推進的基礎(chǔ)”(《問題與方法:我的晚清女性研究》,《文藝爭鳴》2019年7期)。

金老師熱愛教學(xué),是一位誠摯待人的好老師。我們早已聞知,他在課堂上的談笑風(fēng)生、引人入勝,實際來自一絲不茍的精心準(zhǔn)備。他對授課藝術(shù)也隨時留意,用心揣摩,并不吝把自己的心得傳授給我們這些年輕教師。我留校后,一次見到金老師,他就特別提到:“女老師講課的風(fēng)格應(yīng)該和男老師不同。”他推薦我去觀摩西語系孫鳳城老師的講課,那應(yīng)該就是他心目中女教授應(yīng)有的風(fēng)度吧。可惜我因擔(dān)心自己貿(mào)然闖入德語課堂帶來尷尬,沒有依金老師所囑,至今還引為遺憾。

至于那時金老師的大量著述,很難想象,都是在他命名的“床上書齋”與“桌面書齋”上完成的。1988年,金老師曾在《光明日報》發(fā)表《書齋的變遷》一文,其中講到1978年愛人帶孩子調(diào)回北京,結(jié)束了18年的兩地分居,他在10平米房間中的半張雙人床上備課、寫作的窘境。1980年秋,條件已略有改善。兩間住房中,9平米的一間歸女兒使用,14平米的房間便成為金老師和夫人的臥室兼書齋。此時,他總算有了一張獨立的書桌,給我們講授的“文藝心理學(xué)”與“屈原研究”,就是在這張書桌上寫出了講稿。

而查了我們的“班書”《文學(xué)七七級的北大歲月》,根據(jù)大三下半年的課表竟然發(fā)現(xiàn),與金老師的“文藝心理學(xué)”同一學(xué)期,夫人屈育德老師也在為我們上課。實際上,我們對屈老師了解有限,只知道她是民間文學(xué)研究泰斗鐘敬文先生的高足。畢業(yè)時,因為不愿與已經(jīng)劃為“右派”的男朋友金申熊老師斷絕關(guān)系,而被發(fā)配到寧夏。其實,單是這段情節(jié),已足夠讓我對屈老師肅然起敬。何況,看過屈老師的研究生陳連山所寫回憶,在反右當(dāng)年,北京師范大學(xué)組織過三次揭發(fā)批判“右派分子鐘敬文”的座談會,后來中國民間文藝研究會又組織了一場公開的批判會,但屈育德老師始終拒絕發(fā)言(見陳連山《我的屈老師》)。能夠頂住如此巨大的壓力,保持沉默,在那個年代需要怎樣的勇毅!而屈老師這位江南弱女子卻平靜地做到了,我對她只有加倍崇敬。

(圖為作者夏曉虹教授提供,注:屈育德為《民間文學(xué)論壇》所辦中國民間文學(xué)刊授大學(xué)編寫的講義,據(jù)主事人回憶,時間是1985年)

(1979年的早春——北京師范大學(xué)民間文學(xué)教師進修班、《民間文學(xué)概論》教材編寫組全體師生合影,前排左一為屈育德;圖源網(wǎng)絡(luò))

如上所述,給我們開課時,屈老師全家剛剛團聚不久。重新回到本專業(yè)的屈育德老師,為我們講授的正是每周兩次的必修課“民間文學(xué)”。那應(yīng)該是她在北大第一次授課,看得出來,屈老師是全力以赴。由于1967年罹患鼻咽癌,手術(shù)后經(jīng)歷了痛苦的治療,并留下了面部紫斑、尤其是聲帶受損等后遺癥,講課對屈老師來說十分吃力。她的聲音尖銳,又有些含混,每次上課,我們都不禁為她感到心疼。

屈老師不愧為鐘敬文先生的“最得意弟子”,雖然是重新歸來,說話困難,但我們從這門“民間文學(xué)”課卻收獲良多。屈老師通過精選作品,讓我們直接感受到來自民間、鮮活而旺盛的生命力與創(chuàng)造力。課后,男生口中念念有詞的“想你想你真想你,請個畫匠來畫你;把你畫在眼珠上,看到哪里都有你”,實在經(jīng)久難忘。我更喜歡的還是那則謎底為“船篙”的謎語:

在娘家青枝綠葉,到婆家面黃肌瘦。

不提起倒也罷了,一提起淚灑江河。

看到這個謎面,覺得既沉痛又悲壯,不知怎么,就會聯(lián)想到屈老師。

讀過同系的張曉老師以鄰居身份記述的屈老師的軼事:

初冬的一天,她去學(xué)生合作社(現(xiàn)在是新華書店北邊的一片綠地)買橘子,回來時走在樓道里氣哼哼地說:“售貨員給我的凈是爛的,我說,你們自己買就不是這樣了。售貨員卻理直氣壯地批評我:你不要說不利于團結(jié)的話!哼,真是氣死人了。我要是七仙女,我才不下凡呢! (張曉《筒子樓的回憶》,《書摘》2010年9期)

這位不幸下凡的“七仙女”因此經(jīng)受了諸多人間磨難。1989年4月,年方55歲的屈育德老師過早病歿。

金申熊老師則還有成為九三學(xué)社副主席的政治榮耀,用嚴(yán)紹璗老師幽默的表述即是:“以前覺得黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人離我們很遠,現(xiàn)在居然就在身邊。”不過,這個職位也讓金老師搬離了北大校園,除了電視和報紙,我們已很難見到金老師本人,直到2008年他去世。

2025年6月于京西圓明園花園

首發(fā)于《鐘山》2025年第4期

夏曉虹 ,1953年出生,安徽和縣人,河南大學(xué)特聘教授,曾任北京大學(xué)中文系教授、博導(dǎo)。主要研究領(lǐng)域為近代中國的文學(xué)思潮、女性生活及社會文化。有學(xué)術(shù)專著《閱讀梁啟超》《晚清文人婦女觀》《晚清女性與近代中國》等。現(xiàn)居北京。2024年始,與陳平原教授在本刊共同撰寫“云卷云舒”專欄。

責(zé)任編輯:邱小宸

責(zé)任編輯:邱小宸金申熊,屈育德