幾年前,網上曾有這樣一個話題:“新中國成立以來,哪首歌,讓你一聽就熱淚盈眶?”網友們不約而同地選擇了一首歌,《我的祖國》。

“一條大河波浪寬,風吹稻花香兩岸……”,這段刻在中國人骨血里的旋律,出自1956年的電影《上甘嶺》。在異國他鄉的戰場上,外面炮火連天,戰壕里的戰士們唱起這首歌,曲調悠揚,無不動容。

除了《我的祖國》,許多大家耳熟能詳的歌曲其實都“出身”電影:《英雄贊歌》出自電影《英雄兒女》,《花兒為什么這樣紅》出自電影《冰山上的來客》,《蝴蝶泉邊》出自電影《五朵金花》,《讓我們蕩起雙槳》出自電影《祖國的花朵》……

而這些電影,又都有一個共同的特點:它們都是由長春電影制片廠(以下簡稱“長影”)出品的。

從1945年到2025年,長春電影制片廠已走過80載光陰,作為“新中國電影的搖籃”,長影出品的電影及其音樂可以說影響了幾代人。

吉林籍作曲家錢雷就是其一。

這個曾寫出過《如愿》《大魚》《孤勇者》《人世間》《歸途有風》《無名的人》《是媽媽是女兒》等諸多“爆款”歌曲的音樂人,在說到長影時,用了一個很接地氣的比喻,“它就像是我們的‘三姨夫’‘二姑’,一直都在你身邊,陪著你一起長大,很特殊很特別,它就是我們(吉林人)心中的一個標志。”而那些經典電影,以及隨經典電影伴生的經典旋律,也在他還未曾察覺時就浸潤過他。

在長影成立80周年,以及第20屆中國長春電影節舉辦之際,央視新聞與作曲家錢雷聊了聊,關于長影,關于那些記憶里的經典旋律,關于新時代的影視歌曲,也關于一個音樂人的創作初心。

吉林人

錢雷是吉林人。

他記得自己曾在網上看過一個互動,有人讓大家發一張圖片,要求是“讓人一看就是吉林”。

錢雷在評論區看到一張圖,天上飄著小雪,地上也積了些,只是帶著灰,一個穿得很厚的背影走在路上,兩旁是熟悉的七層樓,時間是清晨。看到這張圖的那一刻,錢雷被某種情感擊中了,“什么都不用說,一看就知道這是你的家鄉,我都能聞到那個空氣中的味道。”

這種感受在他給電視劇《人世間》寫主題曲時再度襲來,當時他被邀請去看片,并不知道劇是在吉林拍的,當記憶里的平房、籬笆、小路、炕頭在鏡頭里一一出現時,他一下就傻了,心想,這不是我小時候嗎?這不就是我,還有我爸爸媽媽經歷的那個年代嗎?

“當時旋律就出來了,一點bēnr(錛兒)都沒打。”噴薄而出的情感很快化作音符,那首感動無數人的《人世間》誕生了。

《人世間》讓錢雷想到家鄉、父母,以及自己小時候。他出生的吉林市離省會長春很近,兩地的人們往來甚密。在他的記憶里,自己五六歲時就去過長春,他在媽媽的背上看著來來回回的有軌電車,覺得既摩登又神奇。

再次感到長春的“神奇”是他十幾歲的時候,他被父母帶著,去長影看片,具體細節已然模糊,但錢雷清楚地記得那是一部自然風光片,并稱那是自己一輩子也忘不了的經歷,“那時候能去電影院就不錯了,去長影看電影簡直太超前了。”

如今的錢雷已經給47部影視作品寫過超60首歌曲,算是半個電影人,但當時的他,并沒有想到自己以后會和電影產生這么多的交集,結下這么深的緣分。也許,在一個電影傳統如此深厚的地方出生和成長,許多浸潤是不知不覺的。

《上甘嶺》《英雄兒女》《冰山上的來客》……這些長影出品的電影上映時,錢雷雖然還沒有出生,但在耳濡目染下從小就很熟悉。因為專業的關系,他也關注電影里的歌,說起對《我的祖國》《英雄贊歌》《花兒為什么這樣紅》這些歌曲的感情,他用了另一個接地氣的比喻,“就像吉林人都愛吃鍋包肉,這個東西是融入到你骨血里的,它從小伴隨你一起長大,沒法分割。”

多年后,錢雷應邀給電影《我和我的家鄉》做推廣曲,對歌曲《我的祖國》進行改編,這對錢雷來說是一次特別的經歷。他把自己一個人關在棚里,旋律起來時,他感覺自己被一種巨大的、涌動的情感攫住,“那是一種超級大的情懷,就是我愿意為了這片我熱愛的土地,為了我的同胞們,付出所有。”“有一瞬間我覺得如果我是那個扛槍的人,為了守護自己最珍愛的東西,我也會義無反顧地沖上去。就是感覺每一寸土地,每一個人都跟你有關系,不是跟你沒關系。”

這種跨越時代的觸動,是作曲人和作曲人之間的惺惺相惜,也是每一個中國人對“我的祖國”最本能的感情。

寫歌人

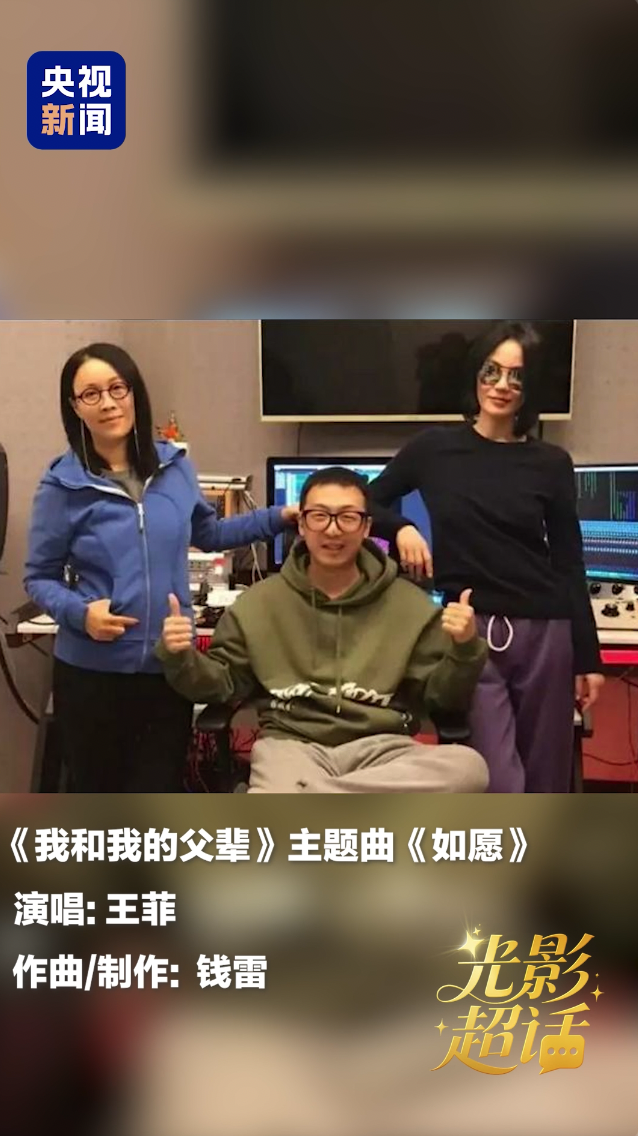

錢雷給電影寫過很多歌,代表作不勝枚舉:給《大魚海棠》寫的《大魚》,給《我和我的父輩》寫的《如愿》,給《萬里歸途》寫的《歸途有風》,給《雄獅少年》寫的《無名的人》,給《流浪地球2》寫的《人是_》,給《消失的她》寫的《籠》……

對他來說,電影歌曲依托影視作品而存在,需要為電影的核心內容和情感服務,表達出那些“電影沒有說出來的東西”,而專輯或單曲則需要根據歌手的特質做更個人化的表達。

錢雷覺得,無論什么類型的創作,最重要的是“找到情感這扇門”,“音樂這個東西,它是情感所引發的一個存在,你的內心要能留住情感,你不能說這樣的情感來到你身上之后,你內心不留痕,這是不行的。而且你這個痕要比別人深,你可以走過去,但是你要記住這個痕跡,它是很微妙的一件事情。”

2016年,歌手周深找到錢雷,說有個動畫電影找你,做不做?錢雷一口應下,在聽完導演的闡述,看過影片和素材后,他的感覺是“很特別,有很多很多的思念在里面”。找到情感之門的錢雷只用了15分鐘就完成了歌曲《大魚》的創作,并一氣給出了三版小樣,在他看來,雖然抓住了情感,但情感的表達方式是多樣的,他愿意多給出一些選項,供對方選擇。

第二天,片方就選定了其中一首,整個過程快到不可思議,“因為對了就是對了。”

錢雷寫歌一直很快,盡量一氣呵成,創作對他來說像瀑布,無論沖刷的是石頭還是別的什么,他都希望這種沖刷是自然的,沖刷完的物體形狀也是自然的,“要是你人為地干預它,比如說這里多沖刷一點,那里少沖刷一點,它就不是很自然的狀態。”

當然也有“卡住”的時候。

那是給電影《我和我的父輩》寫主題曲《如愿》時。錢雷覺得這是部重要的電影,必須寫好。但創作有時候就是這樣,越是覺得“我得寫好”,越是找不到方向,加上那段時間有點忙,心不靜,便徹底卡住了。

“撥云見日”那天,其實是個雨天。他在一個有天井的地下室,突然天降大雨,雨水打在天井的玻璃上,噼里啪啦,如珠玉亂彈。錢雷覺得心里所有的煩躁一瞬間全沒了,他突然特別想彈鋼琴,一碰琴鍵,旋律就像方才從天而降的雨滴一樣,全冒了出來。

有些靈感可遇不可求,但創作是長線的事,錢雷有自己的標準和要求。

他給《流浪地球2》寫的《人是_》,音高到讓周深在錄音棚直喊“太累了”。如果只追求流行性和傳唱度,也許可以寫得更大眾一些,但錢雷覺得這部電影講的是全人類的一種命運感,主題曲注定要很廣闊,他希望在同類型里做到獨一無二。

這些創作過程,就像一個寫歌的人在開一扇扇門,錢雷覺得,“那扇門關著的時候,你砸是砸不開的,你心里那個東西對了,那個門自己就會開。”

平凡人

電視劇《人世間》第39集,周父去世后,周母讓孩子們回屋,自己在靈前陪著,等孩子們起來,看到母親握著父親的手,雙眼閉合,一動不動。孩子們喊了幾聲“媽”,沒有回應,很快,大家就明白發生了什么,一一跪下。這時,“草木會發芽,孩子會長大”的音樂適時響起,觀眾們哭成一片。

錢雷說自己看到這段的時候,“整個人崩掉了,我很想我的爺爺奶奶姥姥姥爺,一直希望能夢到他們。”盡管這段音樂是他自己寫的,但那一刻,創作者和觀眾完全站在了一起,作為一個有感情的“凡人”而被打動。

這種共情力,這種對普通人喜怒哀樂的理解和感受,也是錢雷認為的對創作者來說“超級重要”的東西。

他給學生講課,在技術技巧之外,會囑咐他們多經歷人生,“失落也好,傷心、無助、懊惱、開心也好,所有的喜怒哀樂,所有的不甘,所有的鼻涕一把淚一把,都是你身心里的一道疤。你的疤越多,你越能明白那種感受,也越能通過音樂表達出來。所以,我覺得一個好的創作者肯定是一個超級有血有肉的人。”

作為一個寫出過許多“爆款歌曲”的創作者,錢雷聽到過很多說他做得很好的話,他會有意識地告訴自己不要驕傲,“不是說你寫了爆款歌曲,你這個人就‘炸廟’了,就狂了,不是的。”這不僅是“守住初心”的問題,也關乎創作本身,錢雷很清楚,自己創作的東西能被大家喜歡,說明自己的情感和大家有共鳴的通道,不是閉塞的,而讓自己的情感和大家保持一致的最重要“秘訣”,就是真誠,以及做一個平凡的人。

“我覺得有一顆平凡的心很重要,如果你這顆心不平凡了的話,你就失去了和大家一起共鳴的平臺,這個東西它是千金萬金也換不來的。”

責任編輯:邱小宸

責任編輯:邱小宸長春電影制片廠,錢雷