看網絡視頻廣告時,總覺得時間過得很慢?這真不是錯覺!據紅星新聞報道,多個互聯網平臺標識為80秒、120秒的廣告,實際播放時間皆多于標明的時長。互聯網視頻廣告,正在悄悄“偷走”用戶時間。

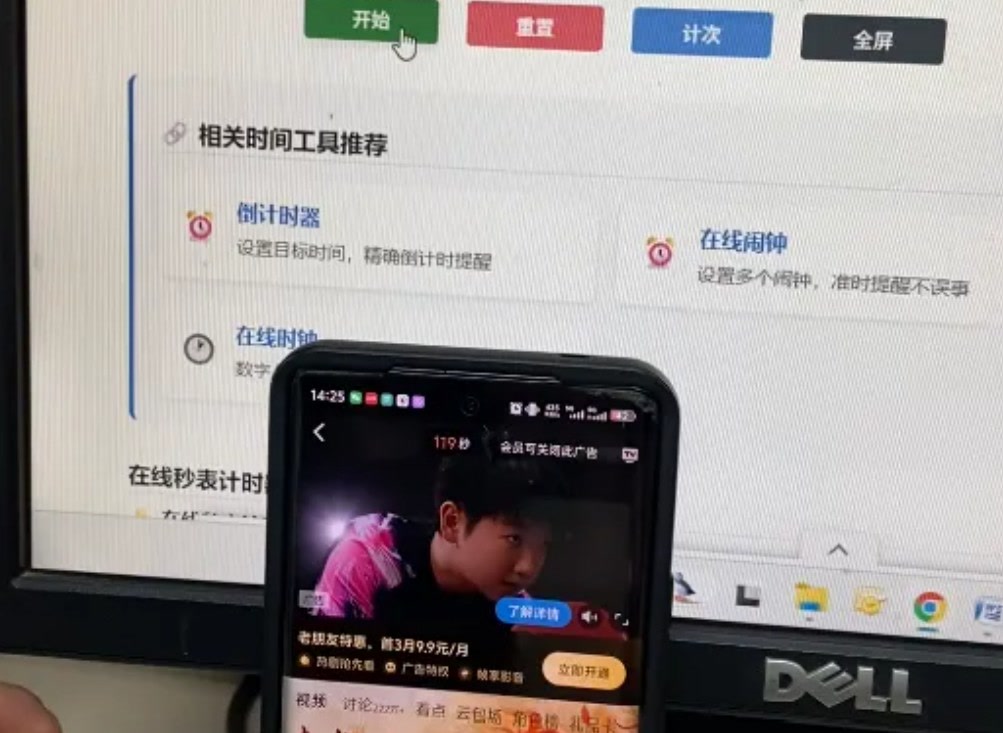

記者測試視頻App中廣告的計時。圖據紅星新聞

作為一種商業模式,互聯網視頻“貼”廣告,并無什么不妥。只要廣告內容恰當適宜、時長信息標注清晰、準確即可。然而據報道,“偷”用戶數秒不等的廣告時間,似乎成了行業潛規則。有的平臺故意模糊廣告時間的單位,省去“秒”字,以“80”“120”等標注,企圖逃避責任;有的平臺并不認可“偷”時間的質疑,將原因歸咎于頁面加載緩沖等技術層面。在廣告時間上搞“鬼秤”,侵犯了消費者的知情權、公平交易權,暴露出平臺的難看吃相。

廣告時間多出個兩三秒,看起來事情不大,卻關乎用戶權益,也事關平臺信譽。視頻平臺每天數十萬、數百萬次的用戶點擊量、播放量都能統計,“多”出來的幾秒鐘廣告時長,卻難以發現和糾正,顯然難以服眾。是不能精準把控廣告時長,還是不想、不愿精準把控?要看到,對于視頻平臺而言,每一秒鐘都是叮當響的“銅板”。今年8月,有媒體報道稱,某App存在廣告“偷時間”賺錢的現象。經過測算,通過“偷時間”的操作,該App一年能多賺數千萬元。一邊是“秒”傷用戶權益,“偷”用戶的時間,另一邊通過拉長廣告時間獲取經濟利益。這些視頻平臺的算盤,打得太響了。

被眼前利益蒙蔽而失守信譽底線,不是持久的生意經。如今,視頻平臺之間的競爭相當白熱化,用戶看中的,不只是平臺的會員價格是否劃算、有什么好劇上新,而是服務細節是否到位、用戶權益的體驗是否絲滑。盯著幾秒鐘廣告“做文章”,以欺騙手段“偷”用戶時間,或許能在短期內獲得更多的經濟利益,但從長遠看,勢必是給平臺自身形象和信譽挖坑,極易引發用戶的抵觸與反感。視頻平臺要想明白利害關系,積極承擔責任,強化商業自律。針對平臺廣告時間“動手腳”、信息標注不規范等情形,監管部門也應該出手整治,把“時間”還給用戶。

在廣告時間上搞“鬼秤”,稱出了視頻平臺信譽“分量不足”。堅守誠信底線、珍惜用戶信任、完善細節管理,平臺才能在市場競爭中長久立足,贏得商業口碑。

責任編輯:高瑋怡

責任編輯:高瑋怡視頻廣告