一間小小的中國照相館,承載了一段不容忘卻的民族記憶。今年夏天,以南京大屠殺事件為背景,講述一名照相館學徒冒死保存日軍暴行罪證的電影《南京照相館》,在英國、意大利、美國等國上映,廣受關注和好評。

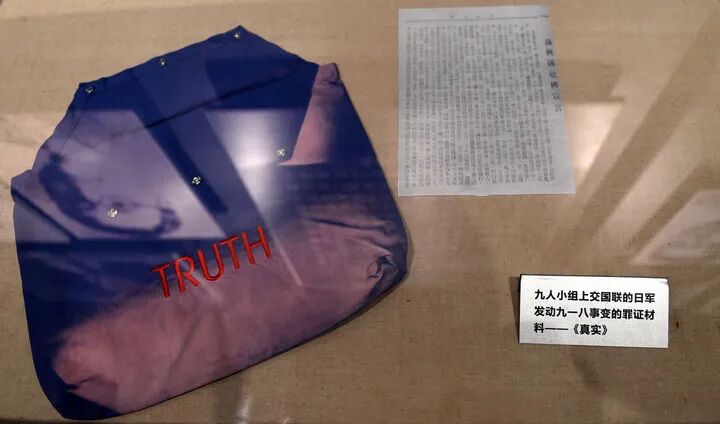

隨著電影熱映,羅瑾與吳旋兩位中國普通民眾“生死接力”守護相冊,揭露日軍暴行的故事,再次走入國際視野。而在1931年九一八事變之后,沈陽也有9位普通市民將300多頁記錄日軍侵華罪證的珍貴材料用藍布包裹,并在封面上繡下“TRUTH”一詞,通過國際社會將鐵證昭告世界。

沈陽“九·一八”歷史博物館內“九君子”雕像。受訪者供圖

從南京的照相館學徒到沈陽的“九君子”,他們本是歷史長河中平凡的普通人,卻以非凡的勇氣守護了真相的火種。80年風雨滄桑,始終未變的是中國人對真相的捍衛、對正義的堅守、對和平的渴望。

揭露暴行:誓死捍衛真相

1931年9月18日晚,沈陽北郊的爆炸聲撕破了夜的寧靜。日軍炸毀了柳條湖附近的南滿鐵路,反誣中國軍隊所為,隨即悍然襲擊駐扎在北大營的東北軍,九一八事變爆發。

隨后,國際聯盟派出調查團到中國東北,實地了解九一八事變的真相。面對日軍一邊在中國瘋狂侵略,一邊在國際上狡辯造謠,劉仲明、鞏天民等沈陽9位愛國知識分子挺身而出,要揭露這一惡行。

9人中有銀行家、教授、醫生、教育家,他們本是亂世中的普通市民,卻以筆為槍,秘密行動48天。白天,他們奔走于醫學、教育、金融各界搜集罪證;夜晚,則挑燈分類、翻譯、校對、打印,最終將300多頁的鐵證裝進藍色緞面的布袋里,并用紅色絲線繡上醒目的“TRUTH”,遞交給國聯調查團。

8月9日,在云南省蒙自市一電影院,觀眾在拍攝影片海報。新華社發(薛瑩瑩攝)

電影《南京照相館》講述的,也是一個個有血有肉的普通中國民眾,冒死守護歷史真相的故事。鮮為人知的是,這部電影取材于一個真實歷史事件。

1937年,南京大屠殺事件發生后,日本當局為封鎖真相,在其主辦的報紙上栽贓中國軍隊,進行虛假荒謬的欺騙宣傳。

1938年1月的一天,寒風吹過硝煙彌漫的南京城。華東照相館內,15歲的學徒羅瑾顫抖著沖印日軍送來的兩卷膠卷。顯影液里逐漸清晰的,是令人發指、觸目驚心的畫面:轟炸、砍頭、活埋……

“要想盡辦法,把這些照片留一套作為證據。”羅瑾迅速做出決定,偷偷加洗了30余張照片,又用硬紙自制了一個小本子,選取了16張裝訂成冊。羅瑾還在相冊封面畫了一幅圖:左邊是兩顆鮮紅的心臟,右下方一把利刃刺向心臟,滴出了鮮血。

1940年,羅瑾迫于生計,離開了照相館。為了繼續保存相冊,羅瑾在一座寺廟廁所的土墻上掏了個洞,將相冊藏到里面,然后把土塊又恢復原狀。后來,這本相冊又被吳旋發現和保存,直到抗日戰爭勝利。

這些手無寸鐵的中國普通民眾,何嘗不知道,這里的每一頁文件、每一張照片都可能成為自己的死亡判決書,卻無人退縮。在生和死的抉擇前,他們選擇了捍衛真相。

1935年10月,“九君子”中除張韻泠外全部被捕。其中,鞏天民在監獄中遭受了嚴刑拷打,但他硬是咬緊牙關一個字都沒說。在南京,面對日軍隨時隨地的突擊檢查,吳旋把相冊藏在一尊坐佛的底座中,一藏就是6年。

在他們的努力下,這些用生命守護的證據,最終成為日本侵略的鐵證。

“九君子”搜集到的文件和照片等,多是日軍發布的命令、布告等實物,而羅瑾和吳旋接力珍藏的照片,也是南京大屠殺實實在在的血證,都是“以子之矛攻子之盾”,令日軍無法辯駁。

8月8日,觀眾在澳大利亞悉尼一電影院內經過《南京照相館》的海報。新華社記者 馬平 攝

正義無疆:國際友人接力相助

電影《南京照相館》中,劉昊然飾演的學徒阿昌在日軍刀下險遭不測,千鈞一發之際,一位外籍攝影師的出現挽救了他的生命。這個場景,源于那段黑暗歲月中真實發生的國際義舉。

屠城罪行,人神共憤。當南京淪為人間地獄,不僅中國人在搜集罪證、抗爭暴行,一些正義之士、國際友人,也毅然選擇與中國人民并肩而立,用良知對抗邪惡。

面對侵華日軍的南京大屠殺,在華經商的德國人約翰·拉貝冒著生命危險與其他國際友人共同建立“南京安全區”,為約25萬名中國平民提供了避難所。拉貝不顧個人生死竭力護佑難民,并且每日記錄寫下《拉貝日記》,成為向世界揭露侵略者暴行的重要證據之一。

同樣令人動容的還有美國牧師約翰·馬吉的義舉。他冒著生命危險,用一臺16毫米攝影機秘密記錄下日軍的暴行。在他的鏡頭下,轟炸、燒殺、搶奪等罪惡行徑被一一定格。這些影像不僅展現了南京市民遭受的苦難,更成為歷史的鐵證。

1946年,遠東國際軍事法庭在東京審判日本戰犯時,約翰·馬吉毅然出庭作證,他所拍攝的影像資料成為指證日軍暴行的關鍵證據,讓這場慘絕人寰的大屠殺真相大白于天下。

在位于遼寧沈陽的“九·一八”歷史博物館內展出的展品“TRUTH”藍布包。新華社記者李鋼攝

這場正義接力也發生在沈陽。九一八事變后,日軍嚴密控制國聯調查團的接觸范圍,如何將揭露日軍罪證的《TRUTH》文件遞交給調查團,成為擺在“九君子”面前的巨大難題。

一籌莫展之際,三位英國友人雍維林、倪斐德、譚文綸先后出手相助,在極度風險中完成了證據搜集和遞交。其中,倪斐德1897年來到中國,已定居沈陽法庫縣多年,與國聯調查團團長李頓是舊相識。

為了揭露真相,倪斐德專程到沈陽接取《TRUTH》。“若因此而死,我是為一件偉大的事業而死!”當倪斐德從劉仲明等人手中接過繡有“TRUTH”的藍色包裹時,他如此說道。

在國聯調查團抵達沈陽后,倪斐德先以親戚身份登門拜會,后巧妙安排在另一名英國人譚文綸的家里進行宴請。在這次會見中,三位英國人當場簽字,用自身人格和名譽為《TRUTH》的真實性舉薦和擔保。至此,《TRUTH》不僅僅是一份實證材料,更是被調查團接受和認可的證據。

這場跨越國界的和平接力,見證了歷史的一個側面:在面對人類共同的歷史悲劇時,正義和良知能夠超越民族與國籍的界限,照亮黑暗中的光明之路。

8月12日拍攝的“九一八”歷史博物館殘歷碑。新華社記者 吳青昊 攝

歷史回響:真相的火種永不熄滅

1933年2月的國聯大會以42票贊成、1票反對,通過了“國聯調查團報告書”,向世界闡明了日本蓄謀發動了九一八事變,炮制出的偽滿洲國并非出自中國東北人民的自由意愿,也不是民族自決。

14年后,正義的審判再次降臨。1947年2月6日,南京審判戰犯軍事法庭對南京大屠殺主犯谷壽夫進行公審。當羅瑾與吳旋接力守護的相冊作為證據呈上法庭時,這位曾經囂張不可一世的戰犯“面色驟變,慌亂不能自持”。1947年4月26日,谷壽夫在雨花臺被依法槍決,結束了其罪惡的一生。

沈陽“九·一八”歷史博物館館長范麗紅說,藍色布包和那本相冊,不僅是歷史文物,更是中華民族追求真相、堅守正義的象征。它們見證了過去,也啟示著未來——唯有銘記真相,才能避免歷史重演;唯有傳承勇氣,才能照亮人類前進的道路。

故事依然在繼續,歷史不會忘記。今年夏天,電影《南京照相館》以突破29億元的票房震撼全國。無數觀眾懷著重溫歷史、緬懷先烈的心情走進影院,以最直接的方式表達對這段記憶的珍視。一位26歲的觀眾觀影后動情地說:“我們應該記住這些勇敢的普通人,他們的名字值得被永遠銘記。”

在沈陽,日軍炸毀鐵路的原址附近,矗立著“九·一八”歷史博物館。展廳中,那個繡著“TRUTH”的藍色布包復制品靜默陳列,仍在訴說著當年的故事。

每年9月18日,前來參觀的民眾排起長隊,他們低頭緬懷、獻花致敬,向當年那些冒著生命危險守護真相的先輩表達最深切的懷念。

從沈陽藍布包到南京照相館,中國普通民眾追尋真相、捍衛歷史的腳步從未停歇。這段跨越近百年的民族記憶,正穿越時空,持續激勵著一代代中國人銘記歷史、珍視和平、勇于擔當。

責任編輯:高瑋怡

責任編輯:高瑋怡沈陽“九君子”