近日,秦始皇帝陵博物院與英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院在國(guó)際權(quán)威考古期刊《Antiquity》上聯(lián)合發(fā)表的一項(xiàng)研究,首次系統(tǒng)揭示了秦陵木質(zhì)建筑的用材之謎,為理解秦帝國(guó)龐大的資源動(dòng)員體系提供了全新實(shí)物證據(jù)。

此項(xiàng)研究對(duì)來(lái)自兵馬俑一、二號(hào)坑、百戲俑坑及石鎧甲坑的657份炭化木質(zhì)建筑構(gòu)件樣品進(jìn)行了科學(xué)分析。結(jié)果表明,構(gòu)成這些坑體主體建筑的木材,主要并非來(lái)自當(dāng)?shù)兀谴罅渴褂昧松诟吆0紊絽^(qū)的暗針葉樹種。暗針葉樹種主要分布在海拔較高的山地,尤其是在所分析樣品中占比最高的冷杉屬。

以秦嶺北坡為例,針葉林帶主要出現(xiàn)于海拔2000米以上的山地,而高度超過(guò)2300米的山體才會(huì)有冷杉林亞帶的分布。這意味著,為建設(shè)陵寢,秦帝國(guó)實(shí)施了跨越長(zhǎng)距離、直至高海拔區(qū)域的木材采集戰(zhàn)略。

距離秦陵最近的驪山不具備提供這些樹種的條件,從直線距離上來(lái)看,秦嶺東段海拔較高的山峰也許是更為便利的選擇,如華山最高峰草鏈嶺。然而,實(shí)際的木材調(diào)集還需考慮運(yùn)輸?shù)谋憷院统杀镜取D壳暗淖C據(jù)也尚不足以否定司馬遷在《史記》中的說(shuō)法,即用于秦陵的木材為“蜀、荊地材”。

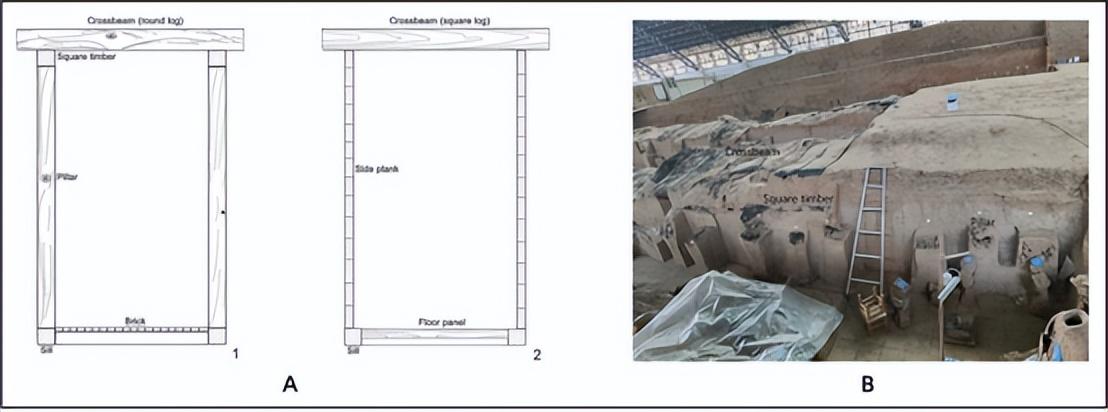

△陪葬坑過(guò)洞主要木質(zhì)框架結(jié)構(gòu)示意圖(A1:兵馬俑坑;A2:K9901及K9801;B:兵馬俑一號(hào)坑內(nèi)炭化木質(zhì)建筑結(jié)構(gòu))

研究進(jìn)一步揭示,不同陪葬坑的用材存在顯著規(guī)律性差異。修建時(shí)間較早的石鎧甲坑主要使用生于較低海拔的側(cè)柏等柏木;而處于陵園工程收尾階段、被認(rèn)為存在倉(cāng)促趕工跡象的兵馬俑坑,其木材則幾乎全部轉(zhuǎn)變?yōu)楦吆0蔚陌滇樔~林樹種。結(jié)合來(lái)看,隨著修建工程的推進(jìn),所使用主要針葉材樹種的分布海拔逐漸增高。這意味著這些木材可能采集自空間分布比較集中的山地森林,所調(diào)查俑坑內(nèi)木質(zhì)建筑部件的選材受到了所采伐山地針葉林植被變化的影響。這一變化趨勢(shì)暗示,隨著工程的持續(xù)推進(jìn),大規(guī)模的集中采伐可能顯著消耗了原有的森林資源,迫使建設(shè)者不斷向更高的山地深處開拓。

△冷杉屬(A-C)、云杉屬(D-F)及鐵杉屬(G-I)的顯微構(gòu)造

針對(duì)古代儒家典籍中關(guān)于“君松槨,大夫柏槨”的用材禮制記載,這項(xiàng)研究提供了不同的視角。分析顯示,秦陵陪葬坑的木材選擇,并未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)格遵循此類象征性等級(jí)的明確證據(jù)。空間位置與重要性相近的陪葬坑,其主要用材卻截然不同。這似乎在說(shuō),在這項(xiàng)偉大的工程實(shí)踐中,秦人的選材策略更側(cè)重于木材的供應(yīng)保障與工程實(shí)際需求,體現(xiàn)了鮮明的實(shí)用考量。

記者了解到,此次研究是針對(duì)秦陵木質(zhì)建筑遺存的首次系統(tǒng)性分析,不僅為陵園建設(shè)的用材來(lái)源之謎提供了更多證據(jù),更為探尋秦帝國(guó)的資源管理、生態(tài)影響及國(guó)家動(dòng)員能力等重大問(wèn)題,開辟了新的科學(xué)路徑。

來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自央視新聞、西安發(fā)布

責(zé)任編輯:蔡曉慧

責(zé)任編輯:蔡曉慧秦始皇,司馬遷