70歲這一年,唐山人王玉珍第一次來到上海。

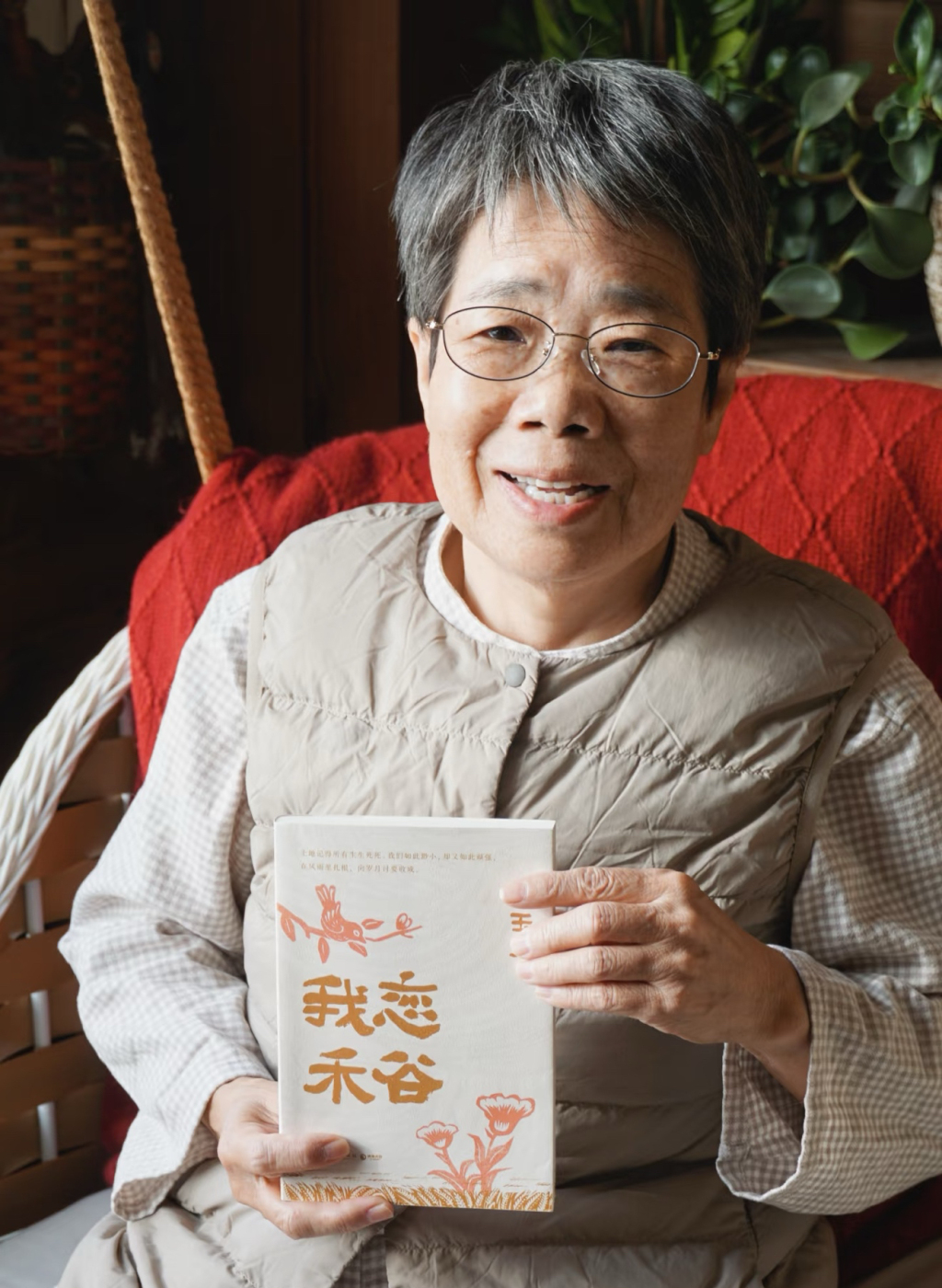

舉辦文學(xué)節(jié)的魯迅公園人潮洶涌,樂聲起伏。她靜靜地站在書攤前,注視著她剛剛出版的第一本書《我戀禾谷》,仿佛一個虔誠的朝圣者。

這是她在網(wǎng)絡(luò)世界“走紅”后第一次來到線下,第一次和她的讀者見面。兩年前她開始在社交媒體寫下自己的來時路、身邊人,這些文字結(jié)集為一本《我戀禾谷》,書名便取自她的網(wǎng)名。“我戀禾谷,是戀我生活里的那些根。”

她介紹自己是一個退休的老太太,當過中小學(xué)教師,當過基層公務(wù)員,無文學(xué)慧根,無文字功底。拙筆一支,寫柴米油鹽醬醋茶,寫閨女兒子老鄉(xiāng)親。

于她而言,寫作是閑暇時的打發(fā),是老伴離世后的陪伴,她完全沒想到筆下那些樸素的文字和故事會在網(wǎng)上打動那么多陌生人。她成為上屆身邊寫作大賽“歲月紀實獎”得主,目前在小紅書擁有9.6萬粉絲。作家梁曉聲在閱讀后說,她的文字是“真正的人世間”。

王玉珍(左)接受澎湃新聞·文學(xué)花邊獨家專訪 視頻:羅昕 鄭博文 周墨函

這一天是上海秋天的尾巴,在一面寫有“所有和文學(xué)失散的人,總有春天再相逢”的墻壁前,王玉珍接受了澎湃新聞·文學(xué)花邊獨家專訪。

“也許因為我太老了,有養(yǎng)老金,可以不用稿費去維持生活,所以我可以超脫一點。我其實不能給別人建議,但如果要有,我想就是‘堅持下去’。”她說,“別管有沒有人看,別想能不能出版。只要你想寫,你就動起筆來,你就寫下去。”

“我戀禾谷”在小紅書已經(jīng)擁有9.6萬粉絲

“想試試寫點什么”

回望大半生的生活,王玉珍的總結(jié)是“瞎忙”。“盡管沒啥成就,但就是干活干慣了。”

年輕時她在農(nóng)村教了14年書,又當了13年基層公務(wù)員。退休后她開始打工、做小買賣。2023年,她68歲,兒女再三勸她關(guān)了小鋪,享享清福。

日子就這樣突然閑下來了。“我這個人不跳廣場舞,不旅游,不玩牌,日常就是花和貓,也有點內(nèi)向。”王玉珍說,就是這時候,外甥女給她在手機上下載了社交平臺“小紅書”,她在上面學(xué)編織、學(xué)做菜、學(xué)養(yǎng)生,看小視頻,也看圖文筆記。“看著看著,我也想試試,試試寫點什么。”

于是在那一年的母親節(jié),她以“我戀禾谷”為名,寫下了第一篇散文《感激母親》。

“五月的天空,彌散著母性的光輝,我愛這個紛雜的塵世,因為塵世里曾經(jīng)有我的母親,讓我沐浴著母愛的溫暖。我也愛圣潔的天堂,因為天堂里住著我現(xiàn)在的母親,讓我時刻接受著天堂的祝福。每天,我平靜地迎接日落日出,我不恐懼死亡,因為天堂里的母親在等待著我。媽媽,我愛你。”

她沒想到,這篇文章的結(jié)尾看哭了陌生的讀者,也讓她收獲了600多個閱讀以及2位粉絲。

王玉珍和她的第一本書《我戀禾谷》 圖源:“我戀禾谷”小紅書

“太新鮮了!”她感到了一種特別的動力,開始堅持每天都寫一篇。因為打字慢,她習(xí)慣先在紙上落筆成文,再點點手機界面上的“小話筒”,聲音轉(zhuǎn)文字,將紙稿落于屏幕。寫到第78天時,“我戀禾谷”的粉絲漲到了1000。

有的讀者的留言讓她意外又感動。一個上小學(xué)的小女孩說每天起床后第一件事就是翻翻奶奶的新筆記,還有一個美國斯坦福大學(xué)的大四學(xué)生說最喜歡她文字里的真實……有一陣她因為身體原因暫停發(fā)布,結(jié)果再上線時一下收到好些“催更”。

“一開始我只是寫著自己玩,哄自己高興,想著或許會有一些老太太會看,真沒想到也能觸動這么多的年輕人。”她笑著說,自己也“虛榮”,每天都會看看粉絲漲沒漲、點贊有多少。現(xiàn)在出書了,錄節(jié)目了,她也挺興奮的,“既然有人喜歡,我就更要努力寫好,用文字回報大家。”

“人有自己的活法”

“我戀禾谷”的粉絲里90%是44歲以下的年輕女性,很多是90后、00后。

王玉珍想,年輕人喜歡這些文字,或許是因為她寫的內(nèi)容離他們不遠,是他們爺爺奶奶輩的故事。“他們在課本上看到的是大事件,我寫的是小人物的命運,是生活的細節(jié)。年輕人讀這些,會覺得歷史更真實、更具象吧。”

許多年輕人感動于她和老伴的婚姻故事,即使她們說自己“不想結(jié)婚”“也不相信愛情了”。對此,王玉珍直言每一代人經(jīng)歷不同,生活期待也不同。“現(xiàn)在的年輕人見過的世界更大,選擇更多,自然對婚姻也有不同理解。無論是從一而終、修修補補,還是堅定不婚,只要不違背法律與道德,所有的個人選擇都值得我們尊重。”

她和老伴的婚姻故事打動了許多讀者

她也注意到網(wǎng)上很多人說當代年輕人“躺平”,“沖勁不足”,直言沒有經(jīng)歷今天年輕人的困境,就“沒有資格評判”。“我們那代人努力是為了‘活下去’,現(xiàn)在的孩子不為吃飯發(fā)愁,但面臨著新的困難,比如經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、就業(yè)壓力,是我們難以想象的。”

“我始終覺得,該怎樣生活,每個人都可以自己決定。只要盡力把自己喜歡的事情做好,你就不是這個時代的旁觀者,而是參與者。當你活到我這個歲數(shù)——70歲的時候,會覺著青春沒有虛度。”

《我戀禾谷》攝影:鄭博文

“文學(xué)是不一樣的”

因為老師與基層公務(wù)員的職業(yè)經(jīng)歷,王玉珍對文字并不陌生,也寫過很多公文、報告。

“但文學(xué)是不一樣的,文學(xué)寫的是細節(jié)、情緒、氛圍,而不是某一個結(jié)果。比如我和我老伴的婚姻,一句話講完就是:‘過日子、養(yǎng)孩子’。但真正有意義的其實是那些細節(jié)——爭執(zhí)、讓步、生活的辛苦、堅持的溫情。”

她寫她的親人、朋友,寫記憶里的那些普通人——他們的苦難和希望。“我在寫的時候既有悲憫,也有敬重。寫著寫著,我自己對人生,對生死也有了新的感受。”

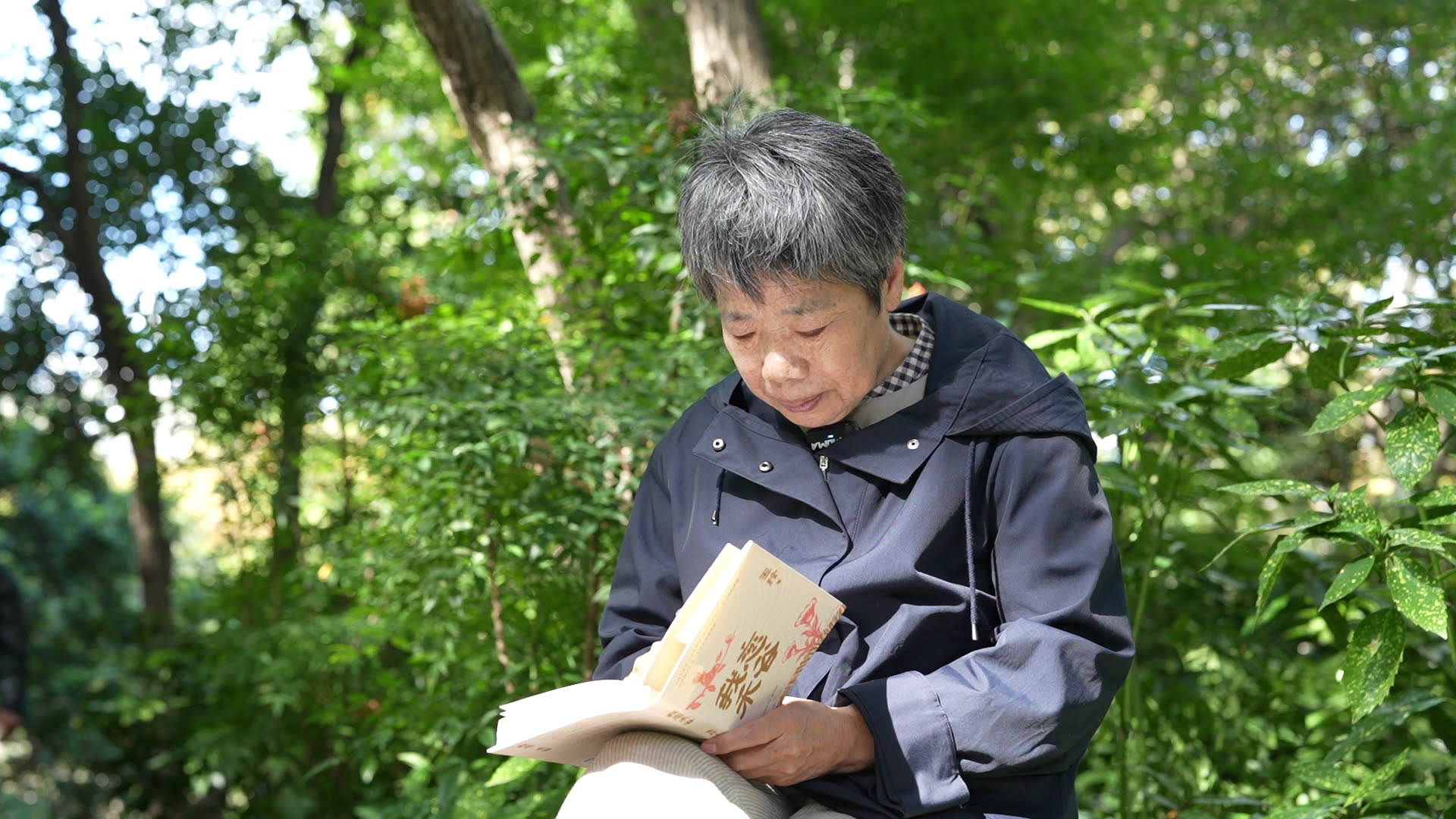

她一直很喜歡閱讀。她讀《狂人日記》《祝福》《阿Q正傳》,讀《四世同堂》《林海雪原》《艷陽天》《平凡的世界》《白鹿原》,最近覺得《百年孤獨》很好。

“其實我看不太懂,但我就是覺著好,我看了一遍,又聽了三遍,才基本上把《百年孤獨》里的人物關(guān)系和故事結(jié)構(gòu)弄清楚了。”她說,以前作為讀者,她就是看看故事,看一個人是好人還是壞人,最后是活著還是死了。但現(xiàn)在她會從一個寫作者的角度,看看一件事別人會怎么寫、用什么樣的語言。

王玉珍與梁曉聲 圖源:“我戀禾谷”小紅書

不久前,她家里還來了一位特別的客人——作家梁曉聲。

“知道梁老師要來家里,我前一晚幾乎沒睡好。人家是天花板級的作家,我就想,他說話我接不住怎么辦?”她的話語里依然難掩激動,“不想梁老師特別溫和,每一句都喚我‘好同志’。我還抓住機會向他請教了好幾個寫作的問題。他特別耐心,完全沒有大作家的架子。那一刻我挺感動的,也覺得自己很幸運。”

“七十歲又如何呢”

2025年11月,因為小紅書文學(xué)節(jié),王玉珍第一次來到了上海。走進魯迅公園,看到那么多書攤、書籍,她覺得一切都很新鮮。

最開心的是,她還和她的同齡網(wǎng)友肖大妹“面基”了。肖大妹來自廣西,也是這兩年才開始寫寫畫畫。兩位70歲屬羊的奶奶神交已久,見面第一眼就無比激動地抱在了一起。

王玉珍與肖大妹 攝:羅昕 周墨函 鄭博文

“我們那有一種說法,說屬羊的人命苦,尤其女人。但我和肖大妹說,我們屬羊的命都好。而且莫言屬羊,陳道明屬羊,奚美娟也屬羊。”王玉珍樂呵呵地說,“我還看過一種說法,屬羊的人啊,天生就對文學(xué)和藝術(shù)敏感。”

70歲寫作究竟意味著什么呢?《我戀禾谷》的編輯鄭然說,在做這本書的過程中,她偶爾會聽到這樣的聲音:“這么大年紀了,寫的東西真的有人看嗎?”“人老了就該學(xué)會安靜地生活,還折騰什么呢?”……

還有人在看到“我戀禾谷”這個網(wǎng)名時,向王玉珍當面吐槽:“一把年紀了,戀什么戀?”

“我們的社會時常將年老隱喻為一種疾病,甚至對整個衰老過程流露出排斥、憂慮與非議。畢竟,青春與高效被這個時代奉為主流價值,于是人們總在盡力抹去一切指向衰老與死亡的痕跡。”鄭然說,“可是,七十歲又如何呢?寫作從來不該是某類人的特權(quán)。我只希望她能夠更無拘束地繼續(xù)寫下去。”

王玉珍 攝影:鄭博文

王玉珍感嘆說,過去她看作家,就像仰望星空,既美麗,又遙遠。“作家”,那是她們這一代人心里特別神圣的詞。

“現(xiàn)在也有人叫我‘作家’,實際上我不是,但我很向往和希望我能夠成為一個寫作者,能夠成為作家群里的一員。我想把更多更好的故事寫出來。”

責(zé)任編輯:蔡曉慧

責(zé)任編輯:蔡曉慧王玉珍,寫作,文學(xué)