為解決布隆迪糧食安全問題做出了卓越貢獻,楊華德獲得該國總統恩達伊施米耶頒授的國家功勛成就獎。在過去8年時間里,身為中國援布隆迪高級農業專家組組長,他帶領專家組在布隆迪推廣雜交水稻種植技術,成功將該國水稻產量由平均每公頃3噸提升至10噸。

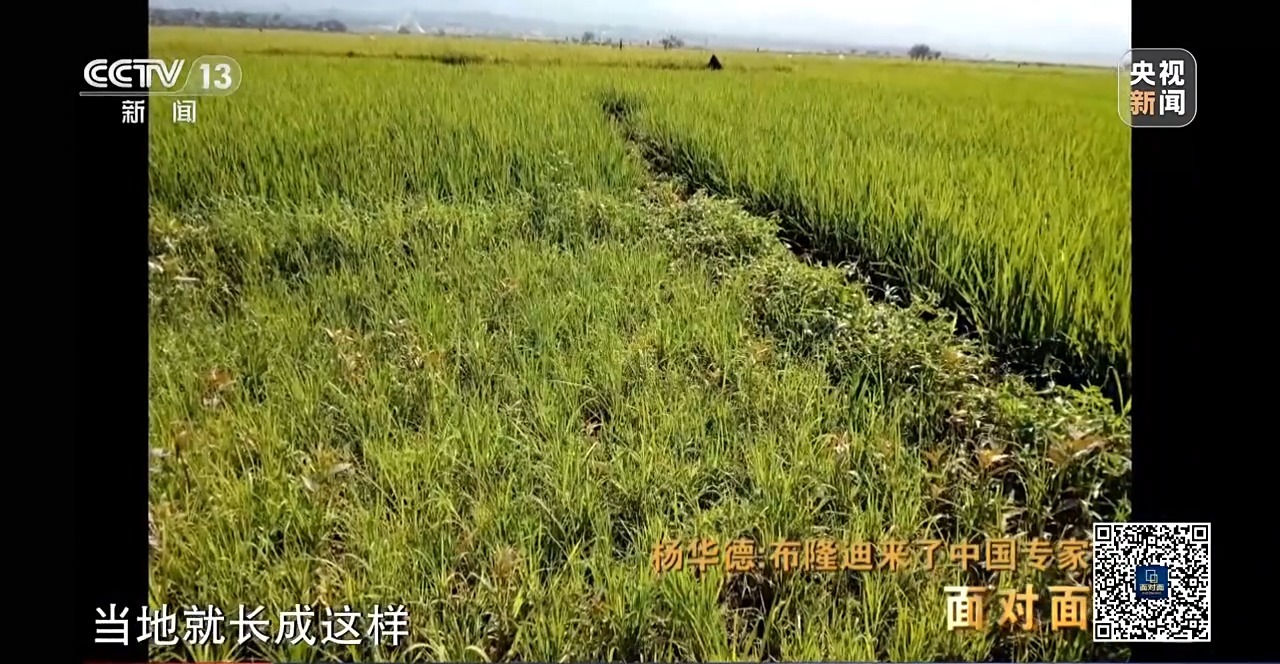

記者:這是當時示范區的水稻田?

楊華德:看我這水稻長得多好。而這個是當地的,當地就長成這樣,你看不到水稻的。

記者:這個和我們示范田的差別還挺大的。

楊華德:大得很。

2015年年底,作為第三批中國援布隆迪高級農業專家組組長,楊華德與另外7名專家首次踏上布隆迪的土地。

楊華德:我們到了之后,進行半年左右的調研,發現這個國家農業的生產力水平很低,人均占有土地不多,普遍糧食缺口很大。

布隆迪位于非洲中東部,總人口1200多萬,可用耕地面積只有130多萬公頃,由于基礎設施薄弱、農業技術落后等因素,農產品不能自給自足,長期面臨糧食安全的問題。

記者:當時剛到布隆迪之后,給你留下哪些比較深刻的印象?

楊華德:最深的印象就是老百姓普遍沒有飯吃,一天吃一頓或者吃兩頓,并且飲食結構主要都是木薯和玉米這些為主體,很多人很窮,村子里面房屋很破舊,這是最大的印象。

為落實中非合作論壇北京峰會有關承諾,中方從2009年開始向布隆迪分批次派出高級農業技術專家,援助領域主要涉及水稻、農產品加工、水產、果樹、畜禽等。初到布隆迪之后,目睹當地農民貧困的生活狀況,讓楊華德深受觸動。

楊華德:我也是農民的孩子,在讀初中期間家里面特別窮,我們村里面水稻產量很低,低得很,我們縣農業局派了一個技術員到我們村里面來,把這個問題解決了,當年產量就翻了番。當時我的父親就說這個技術員不簡單,當時我就有一個想法,我要做個農業局的技術員,結果沒想到真的就做了農業方面的技術干部。去非洲之后,我看到他們這樣,他們沒有飯吃,不能上學,我就感覺很難受,像我一樣,我覺得我有這個能力,我覺得我應該作出一點貢獻,我能夠幫助他們。

經過前期調研,專家組發現布隆迪水資源豐富,光照充足,具備種植水稻的良好條件,但因為技術條件落后,產量不理想,水稻種植在當地并不普及。

楊華德:我們認真進行了分析,分析的結果我們覺得一個是品種使用水平低,它都是常規品種。

記者:種子可能有問題。

楊華德:對,第二個來講栽培技術很落后,基本上農業種植靠一把鋤頭,沒有其他的生產工具,還有它的病害非常嚴重,嚴重的情況下基本上就沒有收成。

因為長期在國內從事雜交水稻的科研工作,楊華德深知雜交水稻穩定、高產的優勢。半個世紀前,雜交水稻在中國率先成功研發并大面積推廣,助力中國用不足全球9%的耕地,解決了世界近五分之一人口的吃飯問題。楊華德和其他專家取得共識,決定在布隆迪試種雜交水稻。

從2016年4月,中國專家組從國內優選了7個雜交水稻品種,引進到布隆迪試種,雖然國內已有成熟的栽培技術規范,但是,因為氣候條件的差異,這些規范并不能直接拿來使用。

記者:完全不能依靠國內的數據嗎?

楊華德:沒有辦法,第一期做下來的結果是我們這個品種在四川全生育期是150多天,而在布隆迪是120天。

記者:縮短30天意味著什么?

楊華德:意味著整個栽培技術體系要進行調整,這個時候最大的問題是沒有任何經驗可以借鑒。

也就是在最初試種雜交水稻的過程中,楊華德感受到當地民眾對中國專家的態度逐漸發生了改變。

記者:之前去的時候很多農戶其實對中國的這些專家也不是特別了解,是嗎?

楊華德:因為這個國家接受了很多援助,他們覺得中國的專家跟其他國家的專家差不多,你可能也做不出什么成績,但是后面他感覺到我們的品種整個生長和長勢各方面的表現遠遠優于它當地的品種。他們就產生了好奇,很多時候那些老百姓就來觀摩。

讓當地群眾感到信服的是,中國專家第一期試種的雜交水稻產量驚人。

楊華德:最高的產量是Y兩優900,這個品種是一個超級稻,做到了13.86噸每公頃,以前這地方是2噸多。

記者:將近翻了五六倍。

楊華德:對,在當地就引起了轟動,他們覺得這個簡直是太神奇了,像魔術一樣。

為了進一步驗證雜交水稻在布隆迪推廣的可行性,并完善技術規范,專家組又連續進行了三期試種。

楊華德:非洲有一個調查性新聞叫金山調查,是非洲很著名的一個調查性新聞。這個記者來進行了半年的全方位的調查,最后收獲的時候,記者一直追著我要采訪我,我說我們中國人講是做,至于做得怎么樣,讓其他人評述。

記者:行勝于言。

楊華德:對,他采訪了農戶,還有周邊農戶、當地官員、當地的技術人員,最后他發表了一個叫做中國雜交水稻在布隆迪的影響,全面的、正面的高度評價,布隆迪農業部部長就說了這樣一句話,我們的產量在非洲創造了紀錄,這必將記入布隆迪的農業發展史。

2018年年初,楊華德帶領專家組完成了最后一期雜交水稻的試種,而此時,第三批援布隆迪高級農業專家的聘期已經結束,按照規定,他可以回國,但是他最終選擇留下,繼續承擔第四批援布隆迪高級農業專家組的援助任務。

楊華德:第四期我們就想既然有這樣好的產量、這樣好的效益,如何把它變成現實,如何把它變為老百姓的增產增收。

記者:這個不會順理成章自然過渡嗎?

楊華德:涉及的制約因素太多了。我們要讓農民認識到要讓他接受,并且農民要種植雜交水稻,你要投入,農民窮得很,沒有投入,沒有錢。

2018年9月,《中華人民共和國政府與布隆迪共和國政府關于共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》簽署,兩國在基礎設施、民生等領域開展了更為緊密的合作。也就是從這時起,中國專家組選擇布隆迪布班扎省基航佳縣林格四村作為示范村,啟動了雜交水稻在布隆迪的示范推廣。

記者:在國內我采訪過一些農業專家,他會和農民們嘮嗑,或者在田地里邊交流,很容易成為朋友,但是在當地語言不通的情況下,怎么和當地的農戶打成一片?

楊華德:最主要的是就是契合點的問題,你不用跟他講多少,就說你參與到我這個項目里面來,你就走上了脫貧致富之路,你就有了希望。

記者:共同的利益目標。

楊華德:對,有的人說要實施項目非常困難,農民不配合。錯,不是這個原因,是你的項目能夠給他帶來多大的利益,能不能夠解決他關切的問題。

在林格四村,雜交水稻栽培技術的示范范圍逐步擴大,最終發展到全村134戶,種植面積達到48公頃,為了解決資金問題,專家組與當地有關部門合作,成立雜交水稻示范生產投入基金。

楊華德:給他提供種子、農藥、化肥、除草劑,技術肯定是專家組提供,但是有一點,收獲之后參與的農戶必須把我們投入的這部分資金集中起來,作為下一季的投入。

記者:讓它自我內部良性循環。

楊華德:對,這樣就解決了它的可持續發展,資金的保障有了。

除了資金的保障之外,專家組還將工作重點放在了對當地農民的技術培訓上。

楊華德:每一期都對農民培訓,種了幾期之后,他不斷地改進,不斷地完善,兩三年之后他就成了一個技術農民。

記者:不僅授人以魚,更重要的還是要授人以漁。

楊華德:對,只有這樣的話才能激發他自身的活力,不然你光是給錢,那是解決不了根源問題的。在援助這個問題上,中方的援助在資金上,跟西方,跟歐美一些國家比,那遠遠不如他們的資金,但是我們的效果是最好的。

在中國專家的幫助下,如今的林格四村已經依靠種植雜交水稻擺脫了昔日貧窮落后的面貌。

楊華德:現在這個村溫飽問題徹底解決了,全村實現了脫貧,修了很多的樓房,二層小樓起來了,失學孩子都回到了學校。

林格四村示范村的成功,為布隆迪農村經濟發展以及解決糧食安全問題帶來了希望,因此被布隆迪列為2018年國家重大成果。之后,在與布隆迪方面密切合作下,雜交水稻示范村的數量逐漸增多。

楊華德:如果全部靠我們專家組的力量是無法實施這么多示范村的,那怎么辦?這個時候我們選拔青年帶頭人進行培養,從優秀的大學畢業生、大中專畢業生中推薦,推薦之后經過我們專家組考核,最后我們選出了一批語言水平、文化程度比較高的年輕人,我們選出了48個進行培養。

恩達伊克基是中國專家組培養出來的優秀青年帶頭人之一,他原本只是一名大學畢業待業在家的“90”后青年,經過中國專家組3年全方位培養,現已成長為布隆迪最年輕的政府高官和全國經濟發展領導者。

記者:最初怎么選擇他?

楊華德:我們2016年在選擇試驗地的時候,到了他們村里面,他大學畢業之后,沒有工作,也是農民的孩子,家里面很窮,但是他的英語水平很好,協助我們工作,我們同時教他怎么種雜交水稻,也教他工作經驗,群眾工作經驗。因為農業技術推廣,你要跟群眾打交道,沒有群眾工作經驗,那你也是不行的。

記者:這個特別重要?

楊華德:對,我們培養出來的學員各個方面的評價都很高。

為了表達感激之情,恩達伊克基給自己的大女兒起了一個楊姓的漢語名字。

恩達伊克基:組長每天都在說你會幫助你的人民,你要努力工作,你將改變這個村莊,你將改變這個國家,他每天都這樣跟我說。現在回想他以前說的話,看到我自己,我的家庭,我的國家的變化,我明白了,我有中國專家的好榜樣。

2020年初,第四批援布隆迪高級專家的聘期再次結束,而楊華德再次選擇留了下來。隨著“一帶一路”倡議的全方位推進,中國和布隆迪兩國的來往也日益密切。時至今日,在中國專家組的推動下,布隆迪雜交水稻示范村的數量已經達到36個,遍布該國的14個省份。

記者:你未來的目標是要做到多大?

楊華德:在這個國家全面推廣雜交水稻,如果能夠推廣到十萬公頃,基本上就把這個國家的糧食問題解決了。

記者:現在你覺得離這個目標還有多遠?

楊華德:時間來講,大概在2029年吧。

全球應對糧食危機網絡發布的《2023年全球糧食危機報告》顯示,2022年,處于危機以上級別重度糧食不安全狀況的人口大幅上漲,達到了2.58億人。而作為58個重度糧食危機國家之一的布隆迪,處于重度糧食不安全狀況的人數卻不增反降,從2017年的260萬人,減少到2022年的140萬人。這個成績的背后,是楊華德帶領專家組在布隆迪長達八年之久的奮斗,在他內心,這里已經成為他的第二故鄉。

記者:但坦率地講,在布隆迪生活,生活條件和國內比其實更艱苦一些。

楊華德:那肯定,生活上比較艱苦。再一個工作上來講,確實工作任務很重,我們的工作任務很多是自我加壓,我們有些內容,工作內容是我們自己加上去的。

記者:為什么要自我加壓,給自己那么大壓力呢?

楊華德:因為我們覺得,我們在這個地方完成項目規定的內容是基本要求,有這個條件,我們能給他們創造更多的價值,能夠做更多的工作,我們愿意。

八年間,遠在異國他鄉的中國專家組每一位成員也留下了不少人生中的遺憾。

記者:其實在工作、援助,還有家人親情之間,也必然有一個平衡的問題,可能甚至會失衡的問題。

楊華德:是有這個問題,比如說在疫情防控期間,我們有個專家組副組長劉長輝,他的母親去世了他也沒能回家。包括我的小孩,我只有一個小孩,結婚的時候也沒能回家。

記者:這是很大的缺憾。

楊華德:對,很大的缺憾。但是有一點,我們專家組都具有國家的那種情懷,我們工作累到什么程度呢?我們沒有節假日、沒有星期六星期日。只要工作需要,像每年的春節我們基本上初二就下地了,就出差了,我們平均每個月基本上25天以上是在下鄉,是在田間地頭,但是大家仍然感覺到生活上是很愉快的。

如今,第五批援布隆迪高級專家的聘期已經結束,楊華德再次面臨去留的選擇。

記者:對你而言,現在可能又要面臨一個新的抉擇,專家組到期以后怎么辦?

楊華德:下期我還要繼續。

記者:還要留在布隆迪?

楊華德:對,還要繼續,一個確實是能給他們辦一些事,再有一個,我們這個項目也想真真正正在布隆迪創造一個典型,就是通過技術援助,中國的經驗解決布隆迪這個國家的糧食問題,甚至脫貧問題。

記者:這是你一直在追求的一個目標?

楊華德:對,我個人追求的目標,當然更主要的還是國家的,我們項目從設計來講,也是按照這種思路進行設計的。

記者:但你又能得到什么呢?

楊華德:他們發展了,增加了中國援助的影響力,這就是我們得到的。我們看到他們改變了生活,我覺得我們的工作就是把這個事情做好了,心里面也是一種很自豪的感覺。

Copyright ? 2015-2024 globalpeople.com.cn. All Rights Reserved.

備案編號:京ICP備2023030480號