“法國有句諺語,大意是說

人在進天堂以前應該先到中國看看。”

昨天,中法建交60周年招待會在國家大劇院舉行,國家主席習近平發(fā)表視頻致辭。

習近平指出,60年前的中法建交是國際關系史上的大事。毛澤東主席和戴高樂將軍以非凡的智慧和勇氣,打開中西方交往合作的大門,為處于冷戰(zhàn)中的世界帶來希望。60年來,中法關系始終走在中國同西方國家關系前列,為兩國人民帶來福祉,為世界和平、穩(wěn)定和發(fā)展作出貢獻。

1964年1月27日,新華社和法新社同時于北京時間19時發(fā)表了一份聯(lián)合公報:“中華人民共和國政府和法蘭西共和國政府一致決定建立外交關系。兩國政府為此商定在三個月內任命大使。”

公報如此之短,僅有45個字,卻向全世界釋放了巨大的能量——法國成為西方大國中第一個與新中國建交的國家,這被西方輿論喻為“外交核爆炸”。

為實現(xiàn)建交,法蘭西第五共和國的開創(chuàng)者、首任總統(tǒng)夏爾·戴高樂可謂用心良苦,也不無遺憾。

務實的元首

1963年8月,戴高樂把正在瑞士度假的前總理埃德加·富爾召回愛麗舍宮,同他商量承認中國的問題。

此時距戴高樂創(chuàng)建法蘭西第五共和國已5個年頭,他本人也已七十有三,而中國一直是一片令他向往的土地,他卻不曾前往。他不能再等了。

當時美國拉著西方國家采取對華遏制與孤立政策,蘇聯(lián)與中國的關系也已經(jīng)惡化。在戴高樂看來,敵視和孤立中國不符合法國的國家利益。

在國家利益面前,戴高樂毫不含糊。

二戰(zhàn)后,法國、聯(lián)邦德國等歐洲大陸國家組建了歐共體。1961年8月,英國申請加入。戴高樂并沒有領情,1963年1月14日宣布拒絕英國加入歐共體。4年后,英國再次申請,戴高樂再次拒絕。

·1963年1月14日,戴高樂在巴黎舉行記者招待會,反對英國加入歐共體。

“戴高樂的話說得很明確,英國并不愿同大陸國家走在一起,最終歐洲會依附美國并融入美國領導下的大西洋共同體。”首都師范大學歷史學院專門從事中法關系史研究的教授姚百慧告訴環(huán)球人物記者,這就好比說英國是美國的“特洛伊木馬”。直到1973年,戴高樂去世3年后,英國才加入歐共體。

在國際交往中,戴高樂把越來越多的目光投向了東方。“戴高樂在觀察中國事務時,并不是從中國是不是一個社會主義國家的角度去觀察,更多的是從中國是不是一個有影響力的國際實體的角度去看。他是一個很務實的人。”姚百慧說。

這一時期,意大利、日本、聯(lián)邦德國等國有意與中國加強合作關系。“但都被美國人摁下去了。戴高樂不吃美國那一套,他對英國人講,總有一天我要把中國人拉出萬里長城。他跟下屬也反復講這樣的話。”姚百慧說。

卡殼的談判

戴高樂之所以找富爾來商議中國事宜,是因為富爾曾在1957年訪華,見過毛澤東主席和周恩來總理。

·1957年,毛主席接見來訪的法國前總理富爾及其夫人。

1963年9月,戴高樂給富爾寫了一封信:“您是在法國最高領導人的授意下訪華的。這一點,中國當局已經(jīng)知悉,您也完全有資格提及。訪華期間,您務必與中國主要領導人多加接觸。在會談過程中,不論是中方還是您,肯定會主動提到中法關系問題。您必須和中國當局一起談談如何才能促進兩國關系。”

據(jù)中國外交部法國科早期負責人張錫昌分析,戴高樂這封親筆信的形式和內容都頗為獨特。由于法國尚未承認新中國,戴高樂不便直接給中國政府或中國領導人寫信。形式上信是寫給富爾的,實際上卻是給中國領導人看的。戴高樂要力求不失堂堂法國總統(tǒng)的體面,尤其要避免萬一談不出名堂使自己處于尷尬境地。

為了保密,尤其是不引起美國的察覺,戴高樂親自為富爾策劃了東行路線。他讓富爾裝扮成一名游客,不直接到北京,先到柬埔寨會見西哈努克親王。密訪結束回來時,則經(jīng)印度首都新德里,在那里會見印度總理尼赫魯,并在印度旅游兩個星期,他與中國政府建交談判的文件由法國駐印度使館人員專程送回巴黎。

對于富爾的來訪和兩國建交,中方是歡迎的。20世紀60年代,毛主席提出了“兩個中間地帶”的戰(zhàn)略思想,把亞、非、拉發(fā)展中地區(qū)稱為美、蘇之間的“第一中間地帶”,西歐、日本、加拿大、澳大利亞和新西蘭屬于“第二中間地帶”。他指出西方世界“不是鐵板一塊”,稱贊戴高樂有勇氣不完全聽從美國的指揮棒,對美國和西歐要有區(qū)別。

富爾到中國后,與周總理等人展開了漫長的談判,其間因為臺灣問題卡殼了。新中國同外國建交都是有條件的,即必須同臺灣當局“斷交”并承認中華人民共和國政府是代表中國人民的唯一合法政府,臺灣是中國領土不可分割的一部分。而戴高樂不想受制于這個條件,要求同中國無條件建交。他將來想向西方表明,法國與中國建交不是屈尊求成。

“周總理制定了‘速決為宜’的原則,也就是說這事不能再拖了。法國只要內部承諾不搞‘兩個中國’,我們可以把建交的公報搞得短一點,先宣布建交,再逐步完成實際建交流程。”姚百慧說。

戴高樂也急于與中國建交,愿意做出一定讓步。1964年1月8日,戴高樂召開內閣會議,討論中法建交問題。當時,除了總理和外交部長,其他部長們只是從報刊上得知中法即將建交的種種傳聞,對內情尚一無所知。戴高樂管不了那么多了,要他們挨個表態(tài)。大部分人同意建交,只有個別部長強烈反對。

戴高樂最后總結道:“不承認中國有沒有什么好處?誰也沒有向我們提供什么報償……我們曾就中法關系正常化進行了試探,結果是積極的。”

異常的舉動

“就在中法談判期間,1963年11月,美國總統(tǒng)肯尼迪遇刺,副總統(tǒng)約翰遜繼任總統(tǒng)。關于中法接觸的報道和美國中央情報局的相關情報讓約翰遜政府十分擔憂。”姚百慧說。

蔣介石也寫信向戴高樂核實是不是真的要與新中國建交。1964年1月15日,在蔣介石去信22天后,戴高樂復信“如實奉告”:“法國政府將與北京政府建立外交關系,確有其事……中國大陸出現(xiàn)的形勢已不再符合人們原先的估計,法國不能無視這種既存的事實。”

同一天,法國駐美大使正式通知美國:法國內閣已決定承認新中國。美國時任代理國務卿哈里曼當即表示反對,認為法國的這一決定同美國的利益有著“直接的沖突”,法國“正在加強我們的敵人”。

美國時任總統(tǒng)國家安全事務助理邦迪為約翰遜出了個主意:讓蔣介石不與法國主動“斷交”。邦迪認為這是使戴高樂受點挫折的“唯一機會”。面對復雜的國際局勢,約翰遜的應對措施并不多,一聽到邦迪的建議,當即就同意了。

第二天,約翰遜致信蔣介石,建議他不要采取“報復措施”,即與法國“斷交”,這樣一來尷尬的就是毛澤東。“臺灣駐巴黎‘使館’人員照常上班,絲毫沒有撤退的意思。這樣,不想主動與臺灣‘斷交’的戴高樂也有些尷尬。”姚百慧說。

美國和臺灣當局的伎倆反而堅定了戴高樂與臺灣做個了斷的決心。1964年1月31日,戴高樂專門舉行了記者招待會,正式對外宣布承認新中國。2月6日,法國政府告知臺灣當局,即使臺灣不先采取行動,法國仍將與臺“斷交”,這是“不可避免的”。不過,臺灣當局在巴黎工作人員仍不為所動,賴著不走。

4天后,法方向臺灣當局聲明:“法國將與北京互換代表,如果北京的外交代表到達,法國將認為他是中國的代表;相應地,‘中華民國’的‘外交使團’將喪失其‘代辦’資格。”被逼到墻角的臺灣當局這才在當天夜里發(fā)表聲明,正式與法國“斷交”。

6月2日,中國首任駐法大使黃鎮(zhèn)抵達巴黎。

當時在法國,各國駐法大使通常要等一個月甚至更長時間才能向總統(tǒng)呈遞國書,因為總統(tǒng)要等若干個國家的新任大使到齊后一起接受國書。黃鎮(zhèn)卻在到任5天后就向戴高樂呈遞了國書。

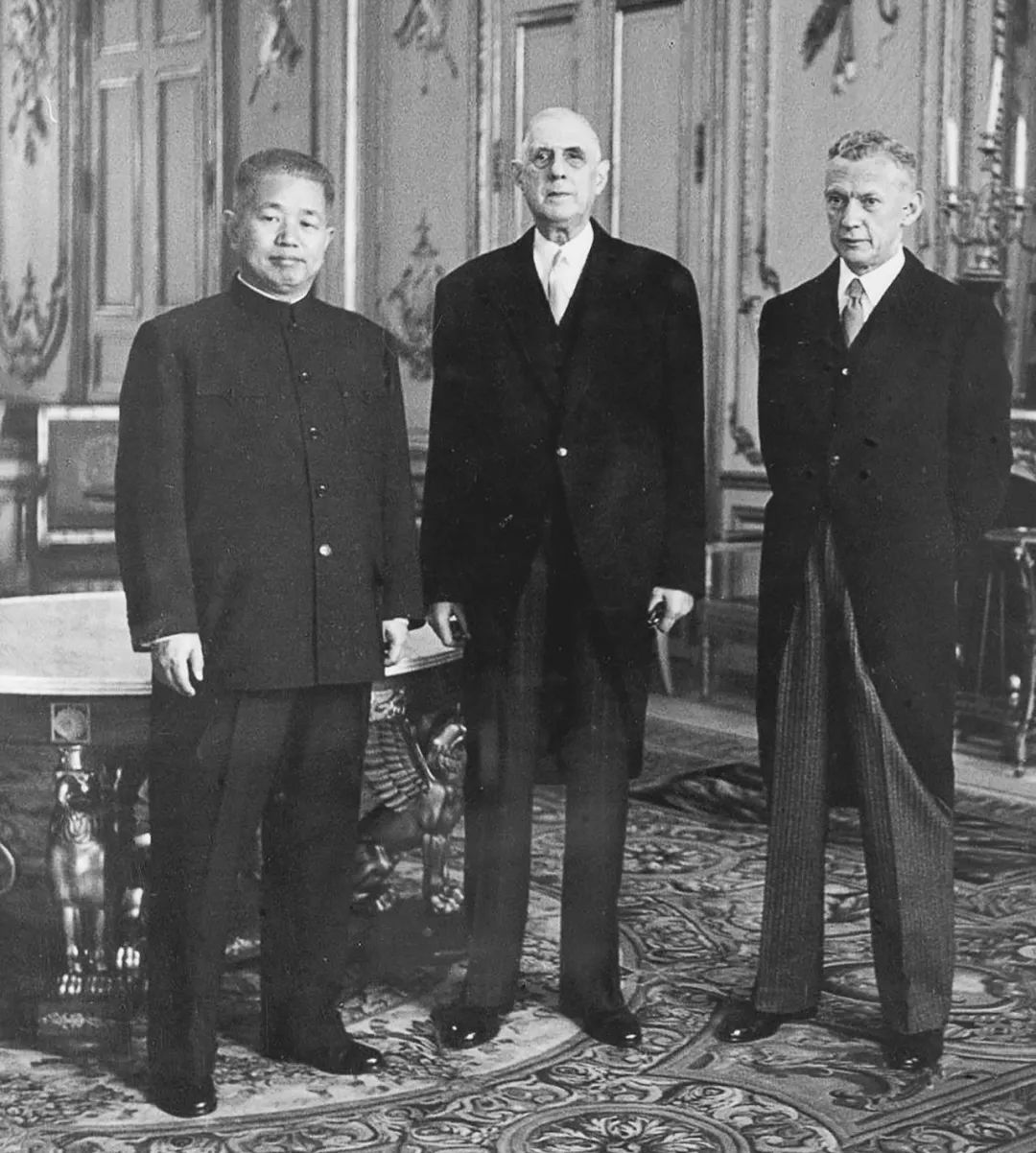

·1964年6月,黃鎮(zhèn)(左)在法國愛麗舍宮遞交國書后同戴高樂(中)合影。

呈遞國書儀式結束時,戴高樂又和黃鎮(zhèn)約定12天后再次會見。這又是很不尋常的舉動。第二次見面時,戴高樂說:“中國有7億人口,它現(xiàn)在還不是一個強國。但是20年后它將成為強國,50年后將成為異常強大的國家。”

中法建交也促使美國對華政策發(fā)生動搖。1969年,美國時任總統(tǒng)尼克松訪問巴黎時說:“戴高樂在美國改變對華政策上起了很大作用。”

畢生的遺憾

黃鎮(zhèn)的一個重要使命是促成中法兩國領導人互訪,他的夫人朱霖在同戴高樂夫人接觸中也明確表示希望戴高樂夫婦能到中國看看。戴高樂夫人說:“法國有句諺語,大意是說人在進天堂以前應該先到中國去看看。我們夫婦很愿意去。”

戴高樂的兒子菲利普曾回憶:“我至今記憶猶新:一天晚上,吃完晚飯,我父母全神貫注地看一本相冊,里面有一張照片,照片中的長城一直延伸到天邊。”

1966年5月16日,戴高樂在接見黃鎮(zhèn)時,親口邀請周總理訪法。周總理在1966年2月13日會見我駐西北歐國家使節(jié)時指出:“我同西方往來(外長、總理、總統(tǒng)一級的政府重要官員訪問),必須有一條,這就是必須他先來。他們會來的,我們要堅持這一條。”

這樣一來,黃鎮(zhèn)向法國回復:“周總理表示高興訪法,并感謝總統(tǒng)閣下的邀請。但遺憾的是,由于今年下半年,周總理的日程已有安排,不能應邀訪問貴國。周總理認為,兩國領導人的相互訪問對促進兩國關系的發(fā)展和增進兩國之間相互了解是有益的。他愿意邀請蓬皮杜總理于今年下半年訪華。”

蓬皮杜也表示日程很緊,1967年初要舉行大選,未應邀訪華。兩國領導人互訪事宜被擱置下來。

·1973年9月11日,周恩來總理在機場迎接來訪的法國時任總統(tǒng)蓬皮杜。蓬皮杜成為首位訪華的法國元首。

戴高樂本想在1970年底或1971年6月訪華,還計劃將“與毛澤東的會見”作為自己回憶錄的最后一章,附上他與毛主席會見時的照片。不幸的是,1970年11月9日,他因病去世。

中國駐法國大使館在第一時間收到國內發(fā)來的毛主席的唁電:“驚悉夏爾·戴高樂將軍不幸逝世,謹對他,反對法西斯侵略和維護法蘭西民族獨立的不屈戰(zhàn)士,表示誠摯的悼念和敬意。”

巴黎各大報紙以顯著的版面和醒目的標題全文刊載唁電,認為這是中國“對于西方世界政治家給予的史無前例的榮譽”。

“戴高樂奠定了法國外交的基礎。就像戴高樂自己所說,法國再也不是一個‘跑龍?zhí)?rsquo;的了。”姚百慧說。

尼克松在《領袖們》一書中寫道:“戴高樂猶似一種法國美酒,其味清香醇厚,有勁兒。其品格也像這種美酒一樣,經(jīng)受住了時間的考驗。”

監(jiān) 制: 張建魁

主 編: 許陳靜

編 審: 凌 云

(文章未經(jīng)授權不得轉載,轉載請加微信“HQRW2H”了解細則。歡迎大家投稿和提供新聞線索,可發(fā)至郵箱tougao@hqrw.com.cn。)

舉報郵箱:jubao@people.cn

違法和不良信息舉報電話:010-65363263

由《環(huán)球人物》雜志社有限公司主管、主辦

Copyright ? 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版權所有:環(huán)球人物網(wǎng)