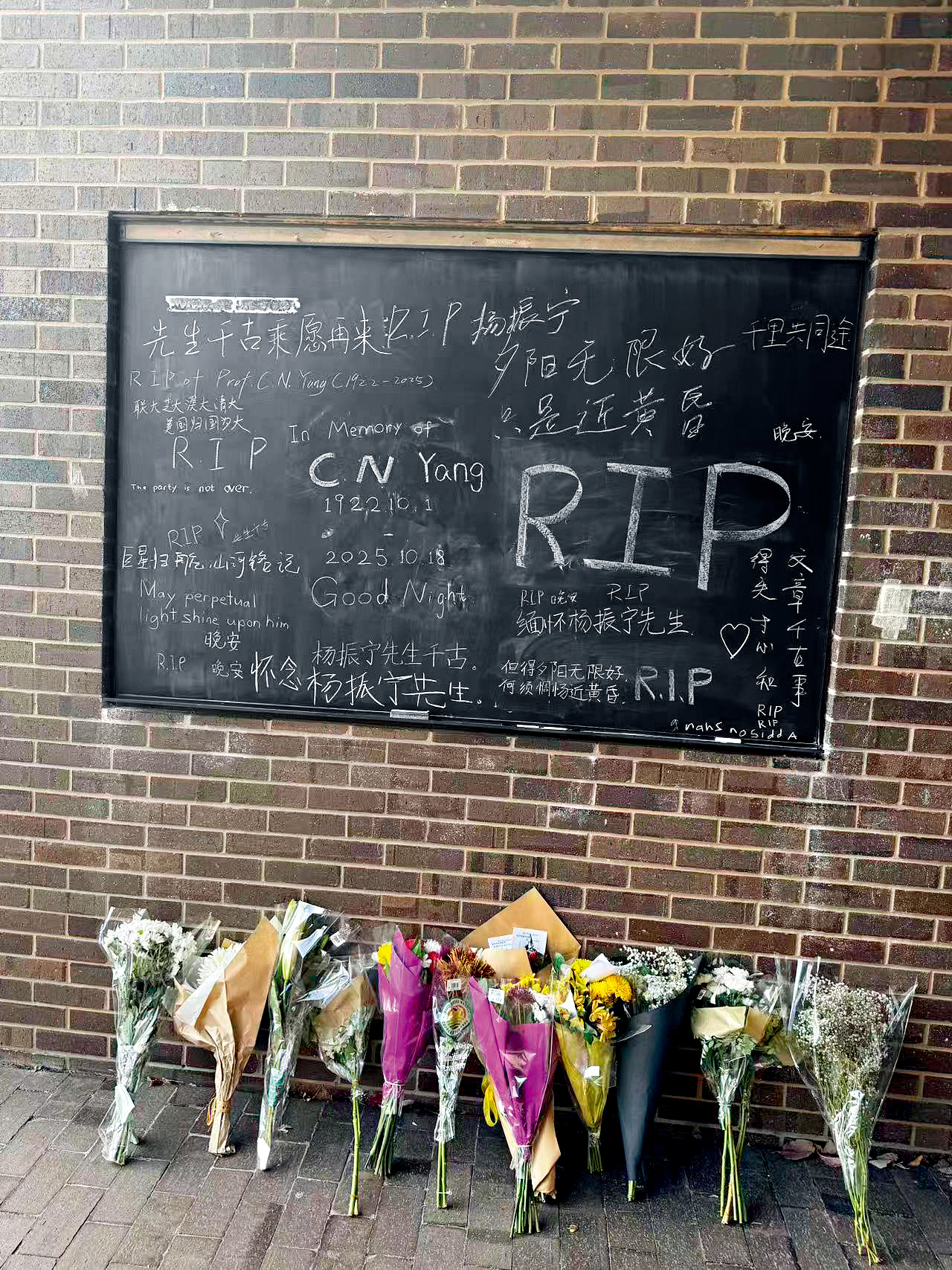

當地時間2025年10月19日,吳玲玲看到石溪分校師生在黑板上寫滿了對楊振寧的悼念。黑板下擺了一排花。(受訪者供圖)

楊振寧逝世的消息迅速傳到了美國。

在紐約州立大學石溪分校(以下簡稱石溪分校)留學的“00后”吳橋城心中一驚。他原本學的是計算機,兩年前決定到石溪分校攻讀物理。簽證官問他為什么,他回答:“因為楊振寧。我想去他奮斗過的地方繼續他的工作。”由于時差,等吳橋城確認了偶像逝世消息的真實性時,美國已是10月18日凌晨,他從床上爬起來,到楊振寧生前工作過的辦公室前獻了一束花,又默默地在樓下的黑板上寫下一句:C.N.Yang, Good Night.(楊振寧,晚安。)

第二天,住在石溪分校附近的華人吳玲玲散步時發現,那塊黑板上已經寫滿了對楊振寧的悼念,有中文,也有英文。給楊振寧獻花的人,也不只是中國留學生,還有許多外國面孔。

石溪分校物理系很快舉辦了一場紀念活動。楊振寧理論物理研究所所長喬治·斯特曼(George Sterman)發言時,身后的屏幕上寫著:“永遠不會再有另一個弗蘭克·楊了。”弗蘭克是楊振寧的英文名,石溪分校的老同事們仍然習慣這樣稱呼他。

“全世界都在‘嫉妒’我們”

1965年,一個轟動美國學界的消息傳來:楊振寧決定離開普林斯頓高等研究院,到石溪分校任職。

“石溪分校請到了楊振寧,全世界都在‘嫉妒’我們。普林斯頓的人還說他們‘拼死也要留住他’,但楊振寧想換個環境。”石溪分校教授、楊振寧理論物理研究所前所長皮特·范尼烏文赫伊曾(Peter van Nieuwenhuizen)這樣告訴《環球人物》記者。

那一年,楊振寧赴美整整20年了。

抵美的最初3年多,他在芝加哥大學度過。開啟“新地圖”的契機是1949年,被稱為“美國原子彈之父”的奧本海默應邀到芝加哥大學作學術演講。楊振寧對他講的話題很感興趣,于是加入普林斯頓高等研究院。

物理學大師恩里克·費米告誡楊振寧,普林斯頓高等研究院很不錯,卻不宜久待,因為那是一座象牙之塔,研究的方向太理論化,“很容易向形式主義轉變,最后與物理學的實際問題脫離關系”。楊振寧計劃只在那里待一年。

1950年8月26日,楊振寧與杜致禮結婚。(視覺中國)

然而1950年,奧本海默邀請楊振寧長期在普林斯頓工作時,他卻打破了此前的計劃,決定留下。原因有些浪漫:1949年圣誕節假期,他和同事在普林斯頓一家中餐廳吃飯,與他在西南聯大附中教過的女學生杜致禮不期而遇。兩人互有好感,開始約會了。正好,普林斯頓高等研究院離杜致禮念書的學校比較近。

1957年,楊振寧(右)與杜致禮的肖像照。(艾倫·理查茲 / 攝,圖片來自普林斯頓高等研究院謝爾比·懷特和利昂·利維檔案中心。)

這一待就是17年。

楊振寧一直記得費米的忠告,因此常去不同的大學訪問,掌握“象牙之塔”外面的物理學新發展。這一時期成了楊振寧的學術黃金時期。最著名的成果當然是他和李政道提出的“弱相互作用中宇稱不守恒”。

當地時間1957年12月10日,瑞典斯德哥爾摩,諾貝爾物理學獎獲得者楊振寧(右)和李政道。(視覺中國)

兩人的論文在1956年10月1日發表時,大部分物理學家不贊成他們的觀點。但很快,一位華人女物理學家吳健雄的實驗證實了宇稱不守恒。在論文發表一年后,1957年,35歲的楊振寧和31歲的李政道獲得了諾貝爾物理學獎。獲獎速度之快,獲獎者之年輕,在如今都是難以想象的。

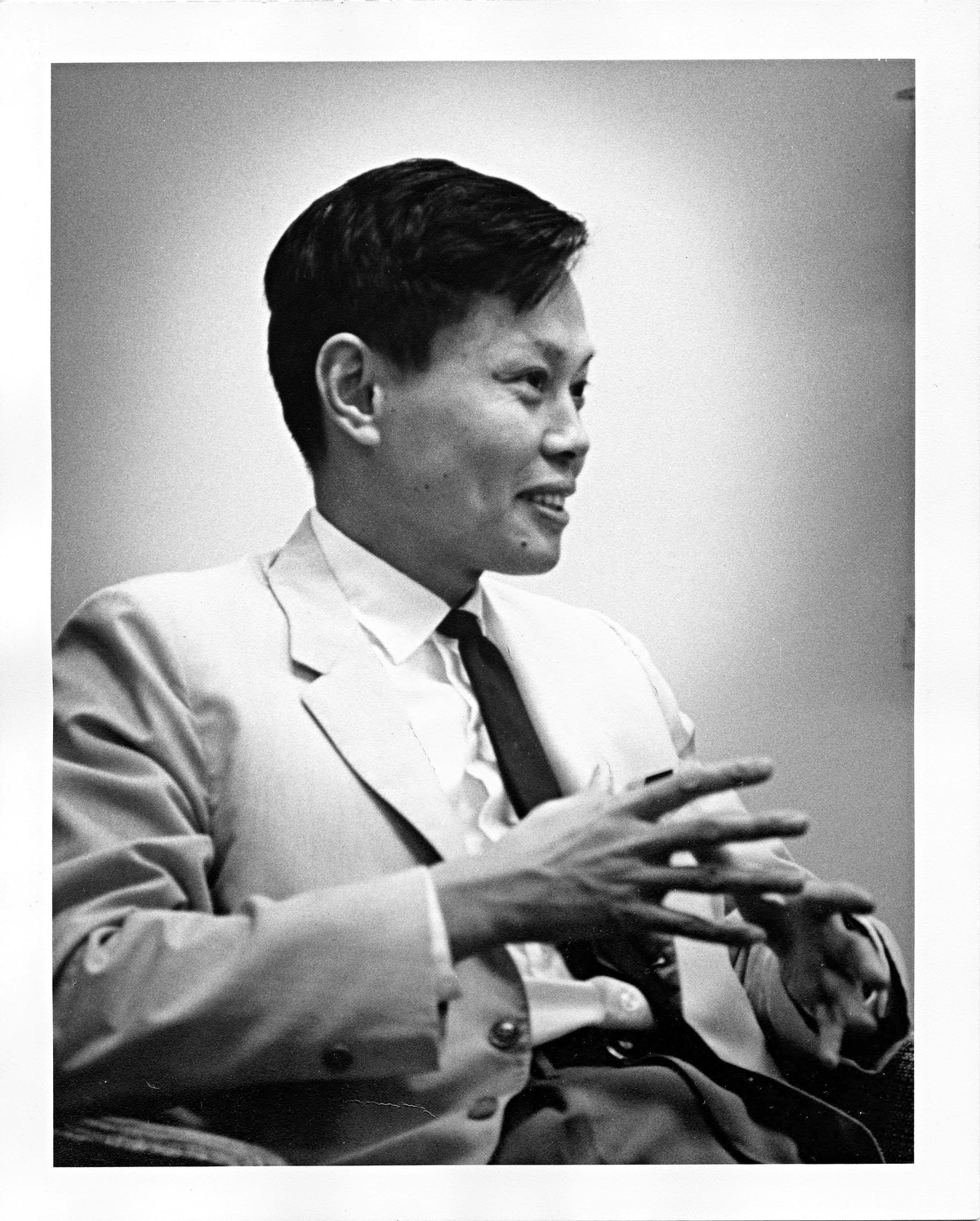

1957年,楊振寧肖像照。(攝影師不詳,圖片來自普林斯頓高等研究院謝爾比·懷特和利昂·利維檔案中心。)

然而物理學界有個“段子”:宇稱不守恒只是楊振寧的“第二成果”。哪個是“第一”的呢?“楊—米爾斯規范場論”。

范尼烏文赫伊曾告訴《環球人物》記者,楊振寧在普林斯頓工作時,每年夏天都會去布魯克海文實驗室,在那里遇到了鮑勃·米爾斯。“楊振寧多年來都在進行非阿貝爾型的麥克斯韋理論研究,每年都前進一點,但總是沒有完全成功。最終在和米爾斯的合作中,他們于1954年一起完成了這個理論。”

“楊—米爾斯規范場論”被認為是現代物理學的基石之一。

多年后,鄧稼先遺孀許鹿希講道:“鄧稼先對于楊振寧先生在學術上的造詣十分推崇。他多次對我和朋友們說:‘如果不是諾貝爾獎規定每人只能在同一個領域獲得一次的話,楊振寧應當再獲得一次諾貝爾獎。’”

如此成就,讓年輕的楊振寧在學界備受矚目。1965年,物理學家約翰·托爾成為石溪分校校長,他想方設法邀請楊振寧加入。

普林斯頓高等研究院得知楊振寧有離開的想法,就開始琢磨如何把他留住。“他們想過讓楊振寧接替奧本海默當院長。奧本海默親自找他談,他說‘讓我考慮一下’。后來他告訴對方:‘我不確定我能勝任,但我非常確定我會討厭這份工作,或者我會是個糟糕的院長。’楊振寧的拒絕,對他們來說是個打擊。”范尼烏文赫伊曾說。

1954年,楊振寧的長子楊光諾與愛因斯坦在普林斯頓合照。楊振寧曾十分惋惜自己沒有與愛因斯坦合影。(商務印書館7.2021年出版《楊振寧傳》(最新增訂版))

普林斯頓至今仍留著楊振寧的印記。“學校里有個喝茶的地方,墻上還貼著楊先生的照片。”博士畢業于普林斯頓大學、現任中國科學技術大學教授的胡森告訴《環球人物》記者,楊振寧當年的工作是奠基性的,“普林斯頓現在的核心人物愛德華·維騰,實際上和愛因斯坦、韋爾、楊振寧的對稱性思想依然一脈相承”。

“因為楊振寧,它一下子成了燈塔”

2008年,石溪分校教授賈江涌(右二)與楊振寧(右一)合影。(受訪者供圖)

石溪分校教授賈江涌記得,2008年,楊振寧到石溪分校作學術報告,現場來了近千人。報告結束后,許多學生還跟在楊振寧身后求簽名。“當時校長感慨,從沒見過哪個做學術的人會受到如此多人追捧。楊振寧身上有一種明星效應。”賈江涌說。

這種特質從1966年楊振寧加入石溪分校開始便展露無遺。

當時,他著手開創一個全新的理論物理研究所。“研究所并不出名,但因為楊振寧,它一下子成了‘燈塔’,吸引了全世界的目光。因為他在這里,所以他能吸引任何他想要的人來。”范尼烏文赫伊曾說。

可當年,范尼烏文赫伊曾第一次接到楊振寧的邀請時,卻拒絕了他。因為石溪太偏僻了,他受邀來參觀,看見一片泥地。他的一只鞋丟在了泥里,只能光著一只腳,踩著泥,在朋友的攙扶下走出去。“現在的校園很美,但那時它又丑又荒涼。”

楊振寧也曾捫心自問來到石溪分校是否是明智之舉。“每次,我都得到同樣的答案:是的,我做得對。象牙塔畢竟不是整個世界,為建造一所新大學而出力,這種挑戰是令人興奮的。”

楊振寧又給范尼烏文赫伊曾打電話,邀請他再來一次。最終,1976年,范尼烏文赫伊曾加入了石溪分校。“多年后,我接替楊振寧成為研究所所長,發現如果有人拒絕了我的邀請,我放下自尊心再去聯系那個人,說服他來,真的挺難的。我一點也不喜歡那種感覺,而楊振寧似乎完全不在意——他總是積極面對,再次邀請,往往就成功了。他是一個非常樂觀的人。”

斯特曼后來接替范尼烏文赫伊曾,成為第三任也是現任所長。他對《環球人物》記者說,楊振寧是一位極具個性的科學家,一生之中曾幫助過許多人。

對此,范尼烏文赫伊曾也深表贊同。1976年加入時,范尼烏文赫伊曾還是助理教授,提出了“超引力”理論,楊振寧盡心盡力幫他獲得學界認可。“那時我們并不是學術中心,而那些身處中心的人通常并不喜歡新來者。如果有一個愿意支持你、幫你說話的人,那非常重要。”

在石溪分校,楊振寧是嚴肅的。他從不多言,從不浪費時間:開教師會議,只討論最核心的事項,通常5到10分鐘就結束,“而現在的會議常常要一個小時甚至兩個小時”;給別人寫郵件,一般只寫兩三行,沒有鋪陳,沒有客套,總是直奔主題。

石溪分校物理系系主任、韓裔物理學家鄭昌基(Changkee Jung)記得,有一次,他給楊振寧發郵件,邀請他來家里燒烤。楊振寧只回了一句:“I will come.(我會來。)”燒烤前一周,他又發郵件提醒,楊振寧又只回了一句:“I said I will come.(我說過我會來。)”

寫論文時,楊振寧也是如此——把所有多余的修飾都去掉,只專注于一個問題中最核心、最直接的部分。這使得他的論文篇幅短小、內容精煉。當年寫博士論文時,他第一次只寫了3頁,泰勒幾次打回去讓他寫長點,但他惜墨如金,最終也只寫了10頁。

但楊振寧也有活潑的一面。“在理論物理界,許多成名的學者往往非常傲慢,只愿意和極少數人交流。楊振寧先生不是那樣的人。”鄭昌基說。楊振寧會和人開玩笑,也擅長促進溝通,喜歡開放交流。有一回,他在理論物理研究所和數學系之間舉辦了一個聯合討論會,定了一個規則:如果講者是物理學家,那么只有數學家可以提問,物理學家不能提問;如果講者是數學家,那么只有物理學家可以提問,數學家不能提問。

在石溪分校,楊振寧的另一大成果“楊—巴克斯特方程”,開辟了物理和數學研究的新方向。許多研究數學物理的人,正是受其影響。胡森說:“數學跟物理曾經脫節了近50年。因為楊先生的工作,使得規范場跟幾何里邊的內容全都對上了,讓數學家和物理學家重新理解彼此。”

“何須惆悵近黃昏”

1997年,賈江涌初到美國,在石溪分校念物理系。他聯系楊振寧的秘書說,自己這一屆有3個大陸、3個臺灣的中國新生,能否請楊振寧先生撥冗來交流一下,為他們未來的科研方向、職業發展提一些建議。楊振寧欣然同意。不過最終,這次交流未能成行——楊振寧病了。

這年11月8日,楊振寧在家中突然感覺胸悶,去醫院檢查,發現心臟大血管有7處堵塞。醫生建議,立即進行心臟搭橋手術。

早在60歲時,楊振寧就意識到,人生是有限的,而他想做的事情還很多。70歲生日慶祝會上,他引用陸游的詩句“形骸已與流年老,詩句猶爭造化工”來表明自己的雄心壯志。

“我是1987年來的石溪分校,那時楊振寧已經60多歲了,卻仍像研究生一樣努力工作。他會把細節一項項算清楚,對于把系數寫對、把一個模型的細節弄明白,依然感到興奮。”曾任石溪分校物理系研究生招生主任的雅各布斯·維爾巴斯霍特(Jacobus Verbaarschot)說。

1997年11月中旬,楊振寧的心臟搭上了四條“橋”。手術很成功,但回憶起來,他的感覺是“奈何橋邊猛回首,此身猶在堪驚”。

1999年,楊振寧從紐約州立大學石溪分校退休時,校方為其籌辦退休研討會的大合照。(受訪者供圖)

他決定于1999年退休。這年1月,他在石溪分校的理論物理研究所上了最后一節課;5月,新所長范尼烏文赫伊曾為他籌辦了退休研討會,“當時來了很多人,包括諾貝爾獎得主,場面很盛大”。那天留下了一張流傳甚廣的學界大合照,楊振寧站在C位。

就在退休研討會的晚宴上,石溪分校校長肯妮宣布:理論物理研究所即日改名為“楊振寧理論物理研究所”。

“后來有人告訴我,楊振寧說我們不應該這么做,而應該用這個命名的機會來吸引富有的贊助人。然而,回想起來,這是一個正確的舉動。我們將楊振寧的名字高高舉起,當作我們的旗幟。”斯特曼說。

晚宴上,77歲的楊振寧最后上臺講了話。他引用了兩句詩,如今也被石溪分校的師生寫到了那塊用來悼念他的黑板上——那天,他說:“夕陽無限好,只是近黃昏。”緊接著,他又說:“但得夕陽無限好,何須惆悵近黃昏。”

編輯:許陳靜

美編:潘大鵬

編審:呂鴻 張培

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧