在堂弟楊振和珍藏的照片里,有兩張標記了楊振寧的“人生坐標”:

一張拍攝于1971年。當時中美關系尚未徹底破冰,楊振寧首次回國,專程來安徽合肥探望叔父楊力磋(即楊振和的父親)一家。面對鏡頭,楊振寧笑得從容開懷。

另一張拍攝于2018年。這是楊振寧恢復中國國籍的第四年,也是他最后一次回到合肥。按照雷打不動的慣例,他在緊湊的行程中安排親人聚餐,從家鄉的發展到兒女的教育,興之所至、無所不談。

算起來,楊振寧在合肥只生活了6年。以他漫長的人生而言,6年似乎是一個微不足道的數字,但不管走到哪里,楊振寧都對合肥念茲在茲——70歲那年,他受邀來合肥參加中國科學技術大學(以下簡稱中國科大)主辦的活動,特意準備了喜歡的“小電影”幻燈片來展示人生歷程。30多張老照片放到尾聲,有一張楊振寧與父母的合照。開講時還高高興興的他,突然難掩熱淚:“我永遠懷念我的父母和養育我的故土。”

歸根結底,楊振寧的價值觀來自中國的傳統文化。在合肥,他懂得了什么是“家”,什么又是“國”。

童年的“夜”

身為“振”字輩最小的成員,楊振和也有79歲了。在動身前往北京參加楊振寧告別儀式的前夕,他認真找出幾份家史資料,跟《環球人物》記者詳細講述“振寧大哥”的合肥往事——

1923年,楊振寧10個月時與父母在合肥。(視覺中國)

1922年,楊振寧出生在合肥四古巷的楊家老宅。這是一座七進的大宅,由經商的祖父早年購得,前三進租給他人做生意,后四進自住。楊振寧出生時,父親楊克純(字武之,以下稱楊武之)正在懷寧(今安慶)一所中學任教,他便因此得名“寧”字。

兩年后,鄧稼先也在懷寧出生。兩位父親楊武之、鄧以蟄的同鄉同事之情,兩個兒子楊振寧、鄧稼先的“千里共同途”之約,從這里開始埋下歷史的草蛇灰線。

楊振寧約9個月大時,楊武之考取了安徽省的官費留學生,前往美國深造。6歲之前,楊振寧主要由母親羅孟華撫養,母子二人感情很深。楊振寧說,他的個性和作風受父母影響很大,如精神氣質就來自母親。

羅孟華和楊武之因父輩的指腹為婚而結合。作為裹了腳的“舊式”婦女,羅孟華不曾讀萬卷書或行萬里路,但具備了堅韌、善良、相夫教子等傳統女性的美德。她對家庭的奉獻精神,顯然也影響到楊振寧:少年的楊振寧已開始承擔照顧弟妹的責任;在美國芝加哥工作時,他薪水不高,仍省錢貼補弟弟楊振平。

從楊振寧4歲起,羅孟華以有限的學識輔導兒子認字。楊振寧確實早慧,一年下來竟學會3000多字。不久后,楊家設了私塾,5歲的楊振寧跟堂兄弟姐妹一起上課,念的頭一本書是《龍文鞭影》——輯錄了虞舜、孔子等中國著名歷史人物的故事,一開頭就介紹“重華大孝,武穆精忠”。四字一句,一千多句,楊振寧“背得非常之熟”。

老宅并非桃花源。20世紀二三十年代的合肥,處在艱難的近代化轉型中,經濟較為落后。楊家雖然經商,也只是維持一家人的基本生活。6歲之前,楊振寧沒有見過電燈、自來水,不知道牛奶、牛肉和香蕉是何種滋味。

最可怕的是紛亂戰禍。楊振寧常隨大人“跑反”,逃到鄉下或外國人辦的教會醫院里躲避。他記憶力極好,始終記得3歲時“跑反”回到家中,在房子角落看到一個子彈洞——大概是幼小的心靈極受震撼,他的印象格外深刻。

1937年七七事變爆發后,楊振寧一家從北平的清華園搬回合肥。很快,日軍侵華的戰火燒往華中,孩子們跟著羅孟華躲到了三河鎮(今屬肥西縣)的外婆家。不到半年,聽說日軍快要打到南京,合肥人心惶惶。在楊武之的安排下,一家人“經過復雜、困難的途徑,轉換過好幾種交通工具”,輾轉抵達昆明。楊振寧此次離開故鄉,一別就是30余年。

有溫暖的母愛,也有冰冷的子彈;有家族的呵護,也有時代的風雨……這一切,構成了楊振寧童年的復雜底色。他一生期盼中國“天大亮”,他所經歷的中華民族的長夜,正始自孩童時代。

“親愛國恩”

父親楊武之是楊振寧重要的領路人。他說,“明顯的影響如學術知識是來自父親”。

楊振寧喜歡數學的美感,楊武之正是一位數學教授。他出生于1896年,為人純真耿直。1923年,他前往美國留學,因政府腐敗,常不能按時獲得學費,于是半工半讀地苦讀5年,取得芝加哥大學的碩士與博士學位,成為中國的首位代數學博士。

“回國后,楊武之先后在廈門大學、清華大學、西南聯合大學、復旦大學等高校擔任數學教授,開創了中國近代數論研究。著名數學家陳省身、華羅庚曾是他的學生。”安徽省文史研究館館員、合肥市政協原副秘書長戴健告訴《環球人物》記者。

楊武之在童年楊振寧的一張照片背后寫下“振寧似有異稟”。(清華大學官網)

大約在楊振寧小學時,楊武之察覺到兒子有數學天賦。他教的雞兔同籠題目,過一年再問,兒子還能清晰作答。于是,他在一張照片背后寫下“振寧似有異稟”。

但楊武之對楊振寧最深的影響不在學術層面。楊振寧曾說:“他并沒有教過我很多數學,不過,他所創造出來的我們的家庭環境,我們兄弟姊妹幾個人跟父母之間的關系,我們彼此之間的關系,我想是受到我父親處人處世態度的影響所形成的。”

1957年,楊武之(左)與楊振寧、長孫楊光諾在日內瓦團聚。(商務印書館2021年出版《楊振寧傳》(最新增訂版))

1957年,楊振寧在美國已有12年。楊武之夫婦得到新中國的支持,前往日內瓦與楊振寧夫婦團聚。臨別前,楊武之寫了兩句贈言:“每飯勿忘親愛永,有生應感國恩宏。”

結合楊武之本人的成長背景,更容易理解他的這份期許。楊武之8歲時父母雙亡,從此和6歲的弟弟楊力磋相依為命,靠著家族接濟長大。待兩人年紀稍長,楊武之潛心求學,楊力磋則學習經商,全力托舉兄長。可以說,正是因為家族“親愛”,楊武之和弟弟的人生才能逐步向上。

而在“國”的層面,楊武之經歷了清末民初的屈辱,見過了民不聊生的痛苦,深深體會到“中國人民從此站起來了”的珍貴,他對新中國的前途充滿信心。

楊振和覺得,振寧大哥人生的后半程,一直在踐行楊武之的囑托。“若是伯父泉下有知,應該會感到欣慰。”

鄉音未改

1971年,楊振寧抓住中美接觸的信號回到中國。其間,他專程去合肥探親。

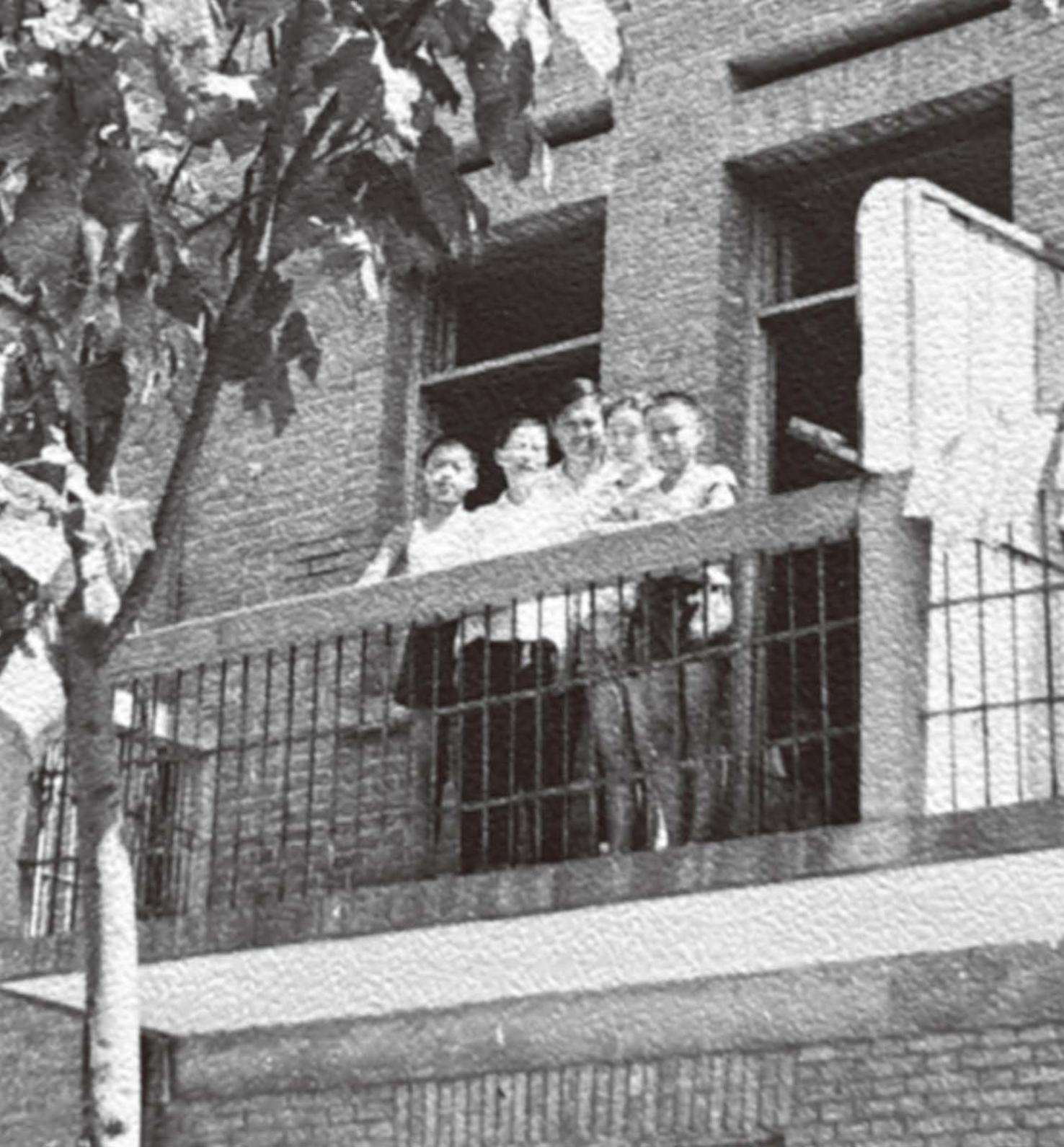

1971年,楊振寧(中)首次回到闊別多年的故鄉合肥探親。(楊振和供圖)

“我終于回到了老么子窩!”此言一出,一屋人都會心笑了起來。“老么子”是合肥土話“老母雞”的發音。合肥人愛喝老母雞湯,連小孩都能念叨“從肥東到肥西,買了一只老母雞”的順口溜。楊振寧說起“老么子”,相當于報出了屬于合肥人的“身份暗號”。

后來,在家鄉的各種場合發言,楊振寧的開場白通常是:“我是安徽合肥人。”“我是合肥土生土長的。”在外地開會遇到合肥老鄉,他也會興致勃勃地講幾句“很土的合肥話”。雕塑家徐曉虹記得,有一回跟楊振寧交流,“從沒聽過這么地道的合肥話!”

楊振寧首次回國的1971年,正在下鄉的楊振和因為交通不便,沒能趕上合肥的聚會,數天后才坐船趕到上海。出發前,有人提醒楊振和:“楊振寧現在是美國人了,你去見美國人干什么?”楊振和說“他是我哥哥”——當時中美尚未建交,誰也說不好未來的政策如何,這次不見,就不知道下次相見會是何時了。

等真正見了年長自己24歲的楊振寧,楊振和覺得很親切,“沒有任何距離感”。楊振寧時常去醫院照顧生病的楊武之,但還是抽空請楊振和去飯店吃飯。回到家里,楊振寧帶著楊振和一起整理從美國帶來的照片。他給每張照片寫上細致的人物說明,方便國內的家人查閱。這個習慣被楊振和學了過來,保留至今。

2018年,楊振寧(左)回合肥工作,抽空與親人見面。圖中的他正要為楊振和帶來的照片題字留念。(楊振和供圖)

時代的車輪滾滾向前,中美正式建交后,楊振寧回國就方便了。“振寧大哥回合肥不只是探親,主要是工作了。”但他每次也要聯絡合肥的親人們一起吃飯。2018年,楊振寧最后一次回到合肥,出席中國科大“求是獎”頒獎典禮。楊振和帶來外孫女學舞蹈的照片,楊振寧看了很高興,在照片背后鄭重地寫下祝福:“前程似錦。”

2001年,楊振寧回到舊居參觀。(中共肥西縣委宣傳部供圖)

因為各種原因,四古巷的楊家老宅沒有保存下來。1999年,時任合肥市政協文史資料委員會副主任的戴健通過多方走訪,尋到了楊振寧在三河鎮的舊居。2001年,“楊振寧舊居”正式落成,楊振寧欣然前往參觀——他的鄉情有了新的寄托之處。

諄諄教導

楊振寧始終重視中國的人才培養問題。在合肥,他尤為關心科教機構的發展。2001年回鄉,他還有一個重要行程:參觀即將開放的合肥市科技館及其中的楊振寧陳列館。合肥市科技館研究館員、原館長柏勁松告訴《環球人物》記者,當時合肥的財力并不寬裕,仍毅然拿出1億元資金建設科技館。“得知合肥如此重視市民的科普教育,楊先生大加贊賞,欣然題詞予以勉勵。”

2007年,楊振寧受邀擔任合肥市科技館名譽館長,又題寫了一段情深意切的話:“小朋友,我在上小學的時候,成績平平,級任老師說我太粗心,經常打翻墨水瓶,考卷弄得亂七八糟。后來是在上初中以后,成績才慢慢好起來,也才慢慢知道我喜歡數學,有興趣,有才能。今天世界科技發展方向極多,機會極多,希望你們能認識自己的興趣所在、能力所在,抓住機會創建美好的未來!”

在柏勁松看來,這段話體現了楊振寧一以貫之的教育觀。他回憶,2019年,合肥市科技館籌備新館建設,團隊與楊振寧商討展陳方案時,有記者提到“天才”的話題,楊振寧罕見地當即打斷了對方。“楊先生認為,每個小朋友都有天才的一面,關鍵看教育工作者怎么幫助他們找到自己的興趣和才能。”

合肥市科技館館長朱道宏認為,楊振寧的教育觀源自其成長體驗和家學淵源,至今仍有指導意義——面對楊振寧的數學天賦,楊武之沒有急著發展兒子的“專才”,反而請了清華歷史系的高才生幫他補習《孟子》。楊振寧一生興趣廣泛,繪畫、京劇、圍棋、詩歌,幾乎樣樣皆通。

2025年10月18日,小朋友在合肥市科技館楊振寧陳列館參觀緬懷。(中國新聞社)

10月18日,楊振寧逝世的消息傳來,合肥市科技館進行了循環廣播。朱道宏走進新館的楊振寧陳列廳,看見很多小朋友跟著家長,向楊先生的雕像鞠躬。這讓他眼眶一熱:“小朋友可能還不太了解楊先生的事跡,但就像楊先生說的,‘也許在將來的某個時刻,你會發現當年聽到的會影響你的一生’。”

(感謝中共肥西縣委宣傳部對本篇報道的大力支持。)

《環球人物》記者 馮群星

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧聲明:版權作品,未經《環球人物》書面授權,嚴禁轉載,違者將被追究法律責任。

我要糾錯