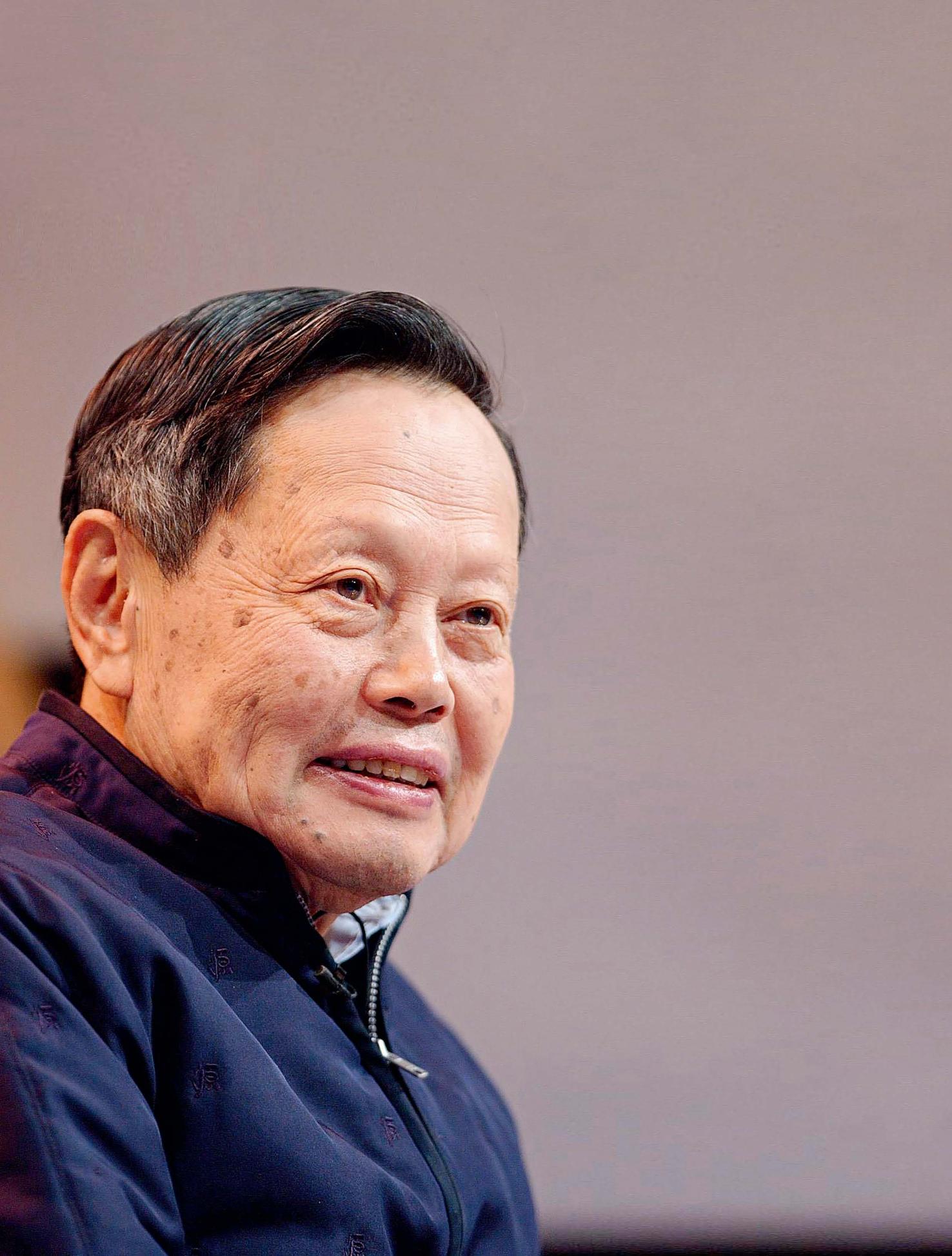

2003年12月,楊振寧在北京。(視覺中國)

楊振寧去世的消息傳來時,是個周六,北京的天氣明顯冷于常年,不過是10月中旬,就有了“一夜入冬”的況味。時值正午,站在街頭的寒風里,《環球人物》記者第一個想到的采訪對象,卻不是他的家人,而是鄧稼先的遺孀許鹿希。

那篇由楊振寧親筆寫下、收入初中語文課本的《鄧稼先》實在太深入人心了。“1971年8月16日,在我離開上海經巴黎回美國的前夕,上海市領導人在上海大廈請我吃飯。席中有人送了一封信給我,是稼先寫的,說他已證實了,中國原子武器工程中,除了最早于1959年底以前曾得到蘇聯的極少‘援助’以外,沒有任何外國人參加。這封短短的信給了我極大的感情震蕩。一時熱淚滿眶,不得不起身去洗手間整容。”信的結尾,鄧稼先對楊振寧說:“但愿人長久,千里共同途。”

整整50年后,2021年,楊振寧在清華大學為慶賀他百歲生日舉辦的學術思想研討會上,用這句話為題做了演講。演講的結尾,楊振寧對故去35年的鄧稼先說:“稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你說,我這以后五十年是符合你‘共同途’的矚望,我相信你也會滿意的。再見!”

今天,他們再相見了。

楊振寧和鄧稼先的“共同途”,共的是科技報國的同途,是中華民族偉大復興的同途。2007年,在歸國定居4年后,楊振寧于《曙光集》的前言中寫道,他和鄧稼先這些同學“成長于此似無止盡的長夜中。幸運地,中華民族終于走完了這個長夜,看見了曙光”。2018年,在恢復中國國籍3年后,楊振寧于《晨曦集》的前言中寫道,“十年間,國內和世界都起了驚人的變化”“曙光已轉為晨曦”“看樣子如果運氣好的話,我自己都可能看到天大亮”。

紀念楊振寧這樣劃時代的、世界級的科學家當然會有許多個維度,科學的維度、育才的維度、家庭的維度……但對無數中國人來說,最觸動人心的始終是“共同途”。

鄧稼先的遺孀許鹿希也已97歲高齡,我們沒有驚擾她。從北京清華園出發,跟隨15歲的楊振寧在抗戰烽火中的足跡,《環球人物》記者在合肥、昆明以及美國石溪等地進行采訪——楊振寧喜愛詩歌,他引用艾略特的詩形容人生,“我的起點,就是我的終點……而我們尋索的終結,將會達到了我們的始點”,那么,從起點到終點,是什么讓他的人生成為“一個圓”?他引用威廉·布萊克的詩比喻物理,“一粒沙里有一個世界,一朵花中藏著天堂,把無限握在手心里,把永恒壓縮進剎那時光”,那么,他握于手心、堪稱偉大的物理學成就有哪些?他引用毛澤東詩詞向西方介紹中國,“為有犧牲多壯志,敢教日月換新天”,那么,他是以怎樣的勇氣和遠見,為新生的中國照亮中外科技交流的未來之路?

《環球人物》記者 許陳靜

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧聲明:版權作品,未經《環球人物》書面授權,嚴禁轉載,違者將被追究法律責任。

我要糾錯