中國科大教授胡森對《環球人物》記者回憶說,1997年秋天,他在美國做訪問學者時,應邀到石溪分校作學術報告。訪問期間,他去敲了楊振寧辦公室的門,恰好楊振寧在。“他邀我一起吃中飯,我們到附近的一家中餐館就餐。”

楊振寧總喜歡在紐約石溪一家名為“滿庭芳”的中餐館請客,讓到訪的國人吃到家的味道,也讓外國朋友了解中國的新變化。有人覺得,那里像一個服務中國、展示中國的窗口和舞臺。

席間,兩人聊起了中美關系。楊振寧問:在美國學成的留學生有沒有想回國的?胡森答,有些人愿意回去。楊振寧對此很高興。自1971年首次回到中國,他就一直很重視中美關系,尤其是學術上的交流,被譽為“架設中美學術交流橋梁第一人”。

輾轉法國飛回中國

1971年4月的一天,楊振寧看報紙時,忽然在一處不顯眼的地方,看到了美國政府發布的一則告示——美國公民不可任意去的共產主義國家,不包括中國了。他大為振奮!

此前,由于朝鮮戰爭爆發,美國總統下令,所有獲得理工博士學位的華裔禁止返回中國大陸。楊振寧自1945年抵美后,就再沒能回到中國。26年里,他有意識地為回國默默作準備:絕不與核武器研制相關的部門扯上關系,絕不去美國制造核武器的洛斯阿拉莫斯實驗室,甚至連國際商業機器公司(IBM)的顧問職務都辭掉了。

楊振寧提出要回中國探親。美國白宮的科學顧問說,他們支持楊振寧到中國去,但不能幫他拿到簽證。中國國務院得知此事后,立即請他的父親楊武之轉告,他可以到加拿大或法國的中國大使館去拿簽證。因為法航每星期有一班飛機從巴黎飛到上海,楊振寧決定從法國出發回中國。

1971年7月19日,他乘坐法航班機飛往上海。登機前,他在給好友黃克孫的明信片上寫道:“對我來說,這是一個心情激動的時刻。”

楊振寧在上海看望了父母,訪問了復旦大學、中國科學院生物化學研究所等地,之后回到他出生的城市合肥,最后前往北京。

在他下榻的酒店房間里,墻上有毛澤東主席寫的詩句:“為有犧牲多壯志,敢教日月換新天。”看著中國20多年來的巨大變化,想想自己沒能像摯友鄧稼先那樣為國出力,楊振寧心中涌起一股難以言喻的情感。

鄧稼先比楊振寧晚3年赴美留學,在普渡大學物理系深造。他以最快的速度完成博士學業,僅花了一年多時間,1950年立即回國,后來參加了中國的原子彈和氫彈計劃。

闊別21年,兩人在北京機場見面了。

楊振寧猜到了鄧稼先的工作性質,與他交談時盡量避談其工作。直到即將離開北京,臨上飛機前,楊振寧問鄧稼先:“稼先,我聽說中國做原子彈計劃,有一個美國人叫寒春(Joan Hinton)的參加了,是不是真的?”彼時,中國參加原子彈研制的科學家還沒有解禁公開,鄧稼先無法回答。后經過周恩來總理親自批準,他連夜寫了一封信,趕在第二天托人送到上海給楊振寧。

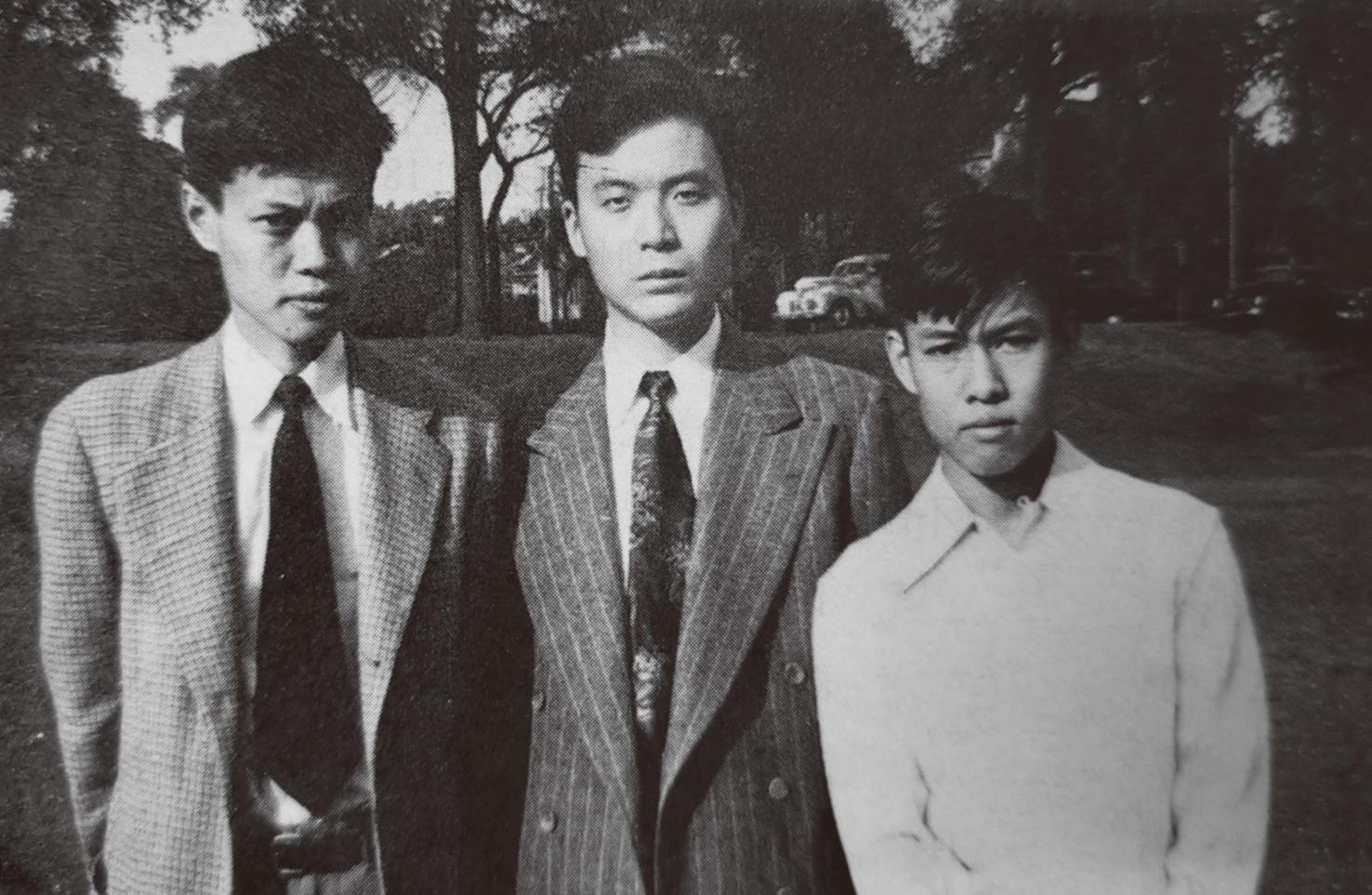

1949年,楊振寧(左)、鄧稼先(中)、楊振寧之弟楊振平在美國芝加哥。(商務印書館2021年出版《楊振寧傳》(最新增訂版))

楊振寧收到信時,正和上海市領導人一起吃飯。信中,鄧稼先說,中國原子武器工程中除了最早于1959年底以前曾得到蘇聯的極少“援助”以外,沒有任何外國人參加。楊振寧一時熱淚盈眶,不得不離席去洗手間整理儀容。

那封信的最后,鄧稼先寫道:“這次送你走后,心里自然有些惜別之感。和你見面幾次,心里總覺得缺點什么東西似的,細想起來心里總是有‘友行千里心擔憂’的感覺。因此心里總是盼望著‘但愿人長久,千里共同途’。”

楊振寧當時覺得,這位摯友似有很深的意思要跟他講。是什么意思呢?

走進毛主席的書房

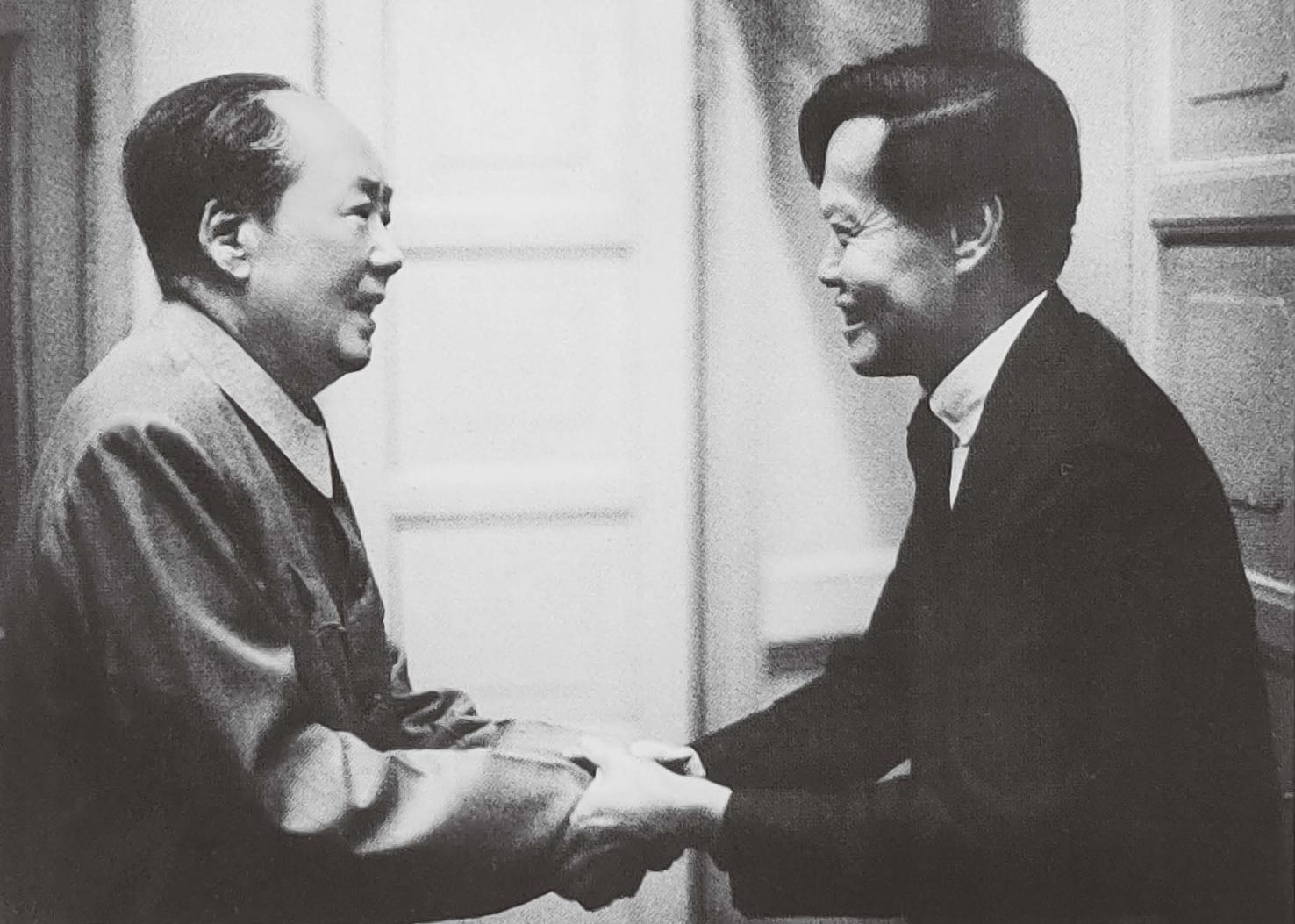

1971年,楊振寧在北京見到了周恩來總理。在近5小時的會見中,楊振寧介紹了美國大學改革等方面的情況,為長期受西方封鎖的新中國推開了一扇瞭望世界科學發展的窗口。

1971年8月4日,周恩來在人民大會堂會見楊振寧。(商務印書館2021年出版《楊振寧傳》(最新增訂版))

結束一個多月的中國之旅,楊振寧回到美國,數次公開發表演講,介紹新中國的成就。大批華裔學者消除顧慮,開始訪問中國。“之前,因為朝鮮戰爭,美國人對中國的誤解非常大。楊振寧先生第一個破冰來中國,并在美國向大家講述他看到的中國,這個貢獻是極大的。”胡森說。

楊振寧在石溪分校的老同事聶華桐也曾表示,“由于他在學術上的地位,他經常到歐洲、南美洲、東南亞、日本等地去講學或訪問,大家往往都要求他作關于中國情況的報告,他在這些地方的報告,尤其對當地的華僑產生了很大的影響。許多美國人,尤其是科學家對中國持友好的態度,愿意同中國親近,楊先生的功勞非常之大。”

1972年,楊振寧第二次回國,向周恩來總理提議中國應重視基礎科學研究,得到周總理的高度重視,這對恢復和加強中國的基礎科學研究起到了重要作用。

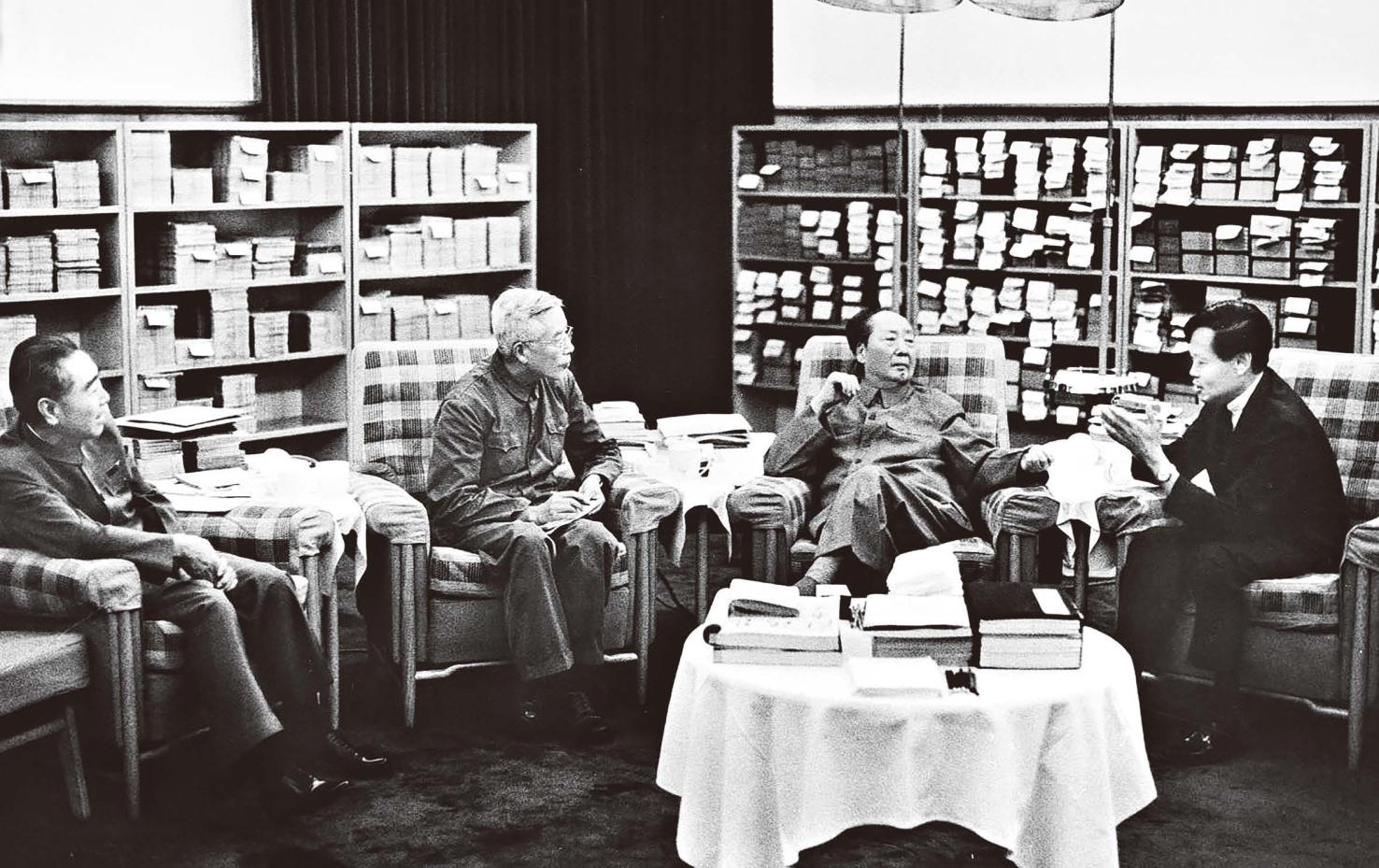

1973年7月17日,毛澤東會見了回國探親、訪問的楊振寧(右一)。(新華社記者 杜修賢/攝)

1973年,他第四次回國,見到了毛澤東主席。毛主席喜歡談大問題和比較帶有哲學性質的問題,他和楊振寧也談了與科學有關的哲學問題。一個半小時的談話結束后,楊振寧快走到書房門口時,毛主席和他握了握手,并說道,自己年輕的時候也希望在科學上能夠有所貢獻,不過沒有做到。他還說,楊振寧能夠對人類科學有所貢獻,他很高興。楊振寧后來說,毛主席說的這個話,顯然是真心的,不是什么客氣話。

1973年7月17日,毛澤東在中南海會見楊振寧。(商務印書館2021年出版《楊振寧傳》(最新增訂版))

這次見面3年后,毛主席去世。在紐約毛主席追悼大會上,楊振寧做了發言,全文引用了3首毛澤東詩詞,楊振寧用“紅軍不怕遠征難,萬水千山只等閑”來講述“革命的道路是艱難的”,用“我失驕楊君失柳”來講述“革命的犧牲是巨大的”,用“坐地日行八萬里,巡天遙看一千河”來講述“革命的成果是輝煌的”。最后,楊振寧說,毛澤東主席“是人類歷史上的一位巨人”。

從第二次回中國開始,楊振寧便打定主意,要幫助中美建立一座了解和友誼的橋梁。

1977年,他出任全美華人協會會長。1979年,鄧小平訪美期間,楊振寧在華盛頓主持歡迎宴會并致辭,向世界闡釋中國的發展愿景,這場宴會被外媒評價為“中美民間外交的里程碑”。

為了擴大中美溝通渠道,增進雙方的理解,楊振寧做了許多工作。在美國,并不是所有人都支持他。但無論如何,楊振寧不曾放棄在中美科學界之間“架橋”。

稼先,我相信你也會滿意的

1980年,中美建交的第二年,楊振寧在石溪分校發起組織“與中國教育交流委員會(以下簡稱CEEC)”。他借助自己的影響力,在香港、紐約等地募捐資金,用以資助中國學者到石溪分校做訪問學者。

谷超豪、陳佳洱、葛墨林、孫昌璞都曾因CEEC而獲得前往石溪分校訪問學習的機會,后來也因為學術上的造詣而先后成為中國科學院院士。孫昌璞說過一個令人動容的細節:為了給CEEC籌措經費,楊振寧奔走于紐約和香港之間,一個一個地找人捐錢;籌集成功后,楊振寧與CEEC學者分別給每個捐贈者寫信感謝。“此事一直堅持到他年齡很大的時候,極其不容易。”

“這些學者中的相當一部分,甚至他們帶的學生,后來成長為中國數學物理和理論物理界的中堅力量。”胡森說。

“楊先生讓中國學者少走了很多彎路,使得大家更有動力去推動中國科研的發展。因為他的榜樣作用,我們也自覺身上有了促進中美交流的責任感與使命感。”石溪分校教授賈江涌說。

1999年,中國駐紐約大使銜總領事張宏喜(左)與楊振寧在石溪分校會面。(受訪者供圖)

1999年,楊振寧從石溪分校退休。“說是退休了,但石溪分校給他保留了辦公室,他實際上還在繼續工作。”這一年,張宏喜出任中國駐紐約大使銜總領事,專程去石溪分校拜訪了楊振寧。談話間,他感受到楊振寧的幾個特點:一是極具科學精神,思想開闊,實事求是;二是富有人文精神,國學的底子非常深厚;三是具有強烈的愛國精神。

“他的內心從來沒有忘記祖國。作為頂尖科學家,他太清楚當時中國在科技的哪些方面和美國相比還有欠缺,所以他千方百計地促進中美科技交流。”張宏喜說,那時在美國的留學生普遍崇拜楊振寧。

2003年,張宏喜任期即將結束,離開紐約前,去同楊振寧辭別。81歲的楊振寧不讓張宏喜單獨開車:“走,你坐我的副駕,我開車帶你去吃飯!”那天,楊振寧沒和張宏喜說的是,他也即將回國定居。

張宏喜回國后不久,時任外交學院院長吳建民打來電話,請他幫忙邀請楊振寧到外交學院交流。“我跟楊振寧一聯系,才知道他回國定居了。他欣然同意去外交學院給學生們做講座。”張宏喜沒問楊振寧為何選擇回國定居,他懂楊振寧的想法,“那是一種發自心底的對祖國的向往”。

楊振寧幫助中山大學、南開大學等國內高校設立理論物理等基礎科學研究機構,協助設立了“求是科學基金”和“何梁何利基金”,動員圖靈獎得主姚期智等杰出學者全職回國……他用行動回應了鄧稼先:我懂得你那句“但愿人長久,千里共同途”的深意,“我相信你也會滿意的”。

2005年歲末,83歲的楊振寧在《光明日報》發表了一篇文章,開篇就提及1993年他在香港大學做的一場著名演講《近代科學進入中國的回顧與前瞻》,那篇演講的結論是:到了21世紀中葉,中國極可能成為一個世界級的科技強國,因為一個國家的科技發展需要有四個條件,人才、傳統、決心和經濟支持,而此四條件中國已基本上或即將具備了。

2025年10月18日,楊振寧去世,無數網友自發找出這篇文章和這場演講視頻,形成了一個熱搜詞條:楊振寧20年前預言已基本實現。

《環球人物》記者 許曄

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧聲明:版權作品,未經《環球人物》書面授權,嚴禁轉載,違者將被追究法律責任。

我要糾錯