2025年10月,楊建鄴在湖北武漢家中接受《環球人物》記者采訪。(本刊記者 楊皓/攝)

10月下旬的武漢,陰雨連綿,寒氣襲人。華中科技大學附近的一處普通民居里,90歲的物理學教授楊建鄴坐在《環球人物》記者對面的老式沙發上,素色毛衣,黑框眼鏡,面容清癯卻精神矍鑠,翻看著一本《楊振寧傳》。

關于楊振寧的傳記有多部,但這一本得到楊振寧本人的高度評價。生活·讀書·新知三聯書店(以下簡稱三聯書店)前總編輯李昕回憶,有人問楊振寧,如果在兩本關于楊振寧的傳記中,只有一本能留下來成為傳世之作,你希望是哪一本?楊振寧回答,他希望是楊建鄴那一本,因為這個人懂科學,對他在科學上的貢獻理解更透徹。

寫下這本“傳世之作”的,正是眼前這位老人。

楊建鄴是湖北紅安人,1961年畢業于蘭州大學物理系,后任教于華中科技大學。他的研究領域是物理學史,先后撰寫了《伽利略傳》《玻爾傳》《愛因斯坦傳》《居里夫人傳》等多部著作。2003年,《楊振寧傳》首次出版,后經過修訂、增訂、再版,由200余頁擴充至約600頁。

那么,在楊振寧看來,“立傳”該堅守怎樣的真實?一位探索宇宙奧秘的科學家,會如何看待自己的身后名?他是否思考過,自己的故事將被如何講述、又如何被記住?他與楊建鄴的故事,或許提供了一種答案。

以下是楊建鄴的講述。

“合適的時候”

為楊振寧先生寫一本傳記是我多年的心愿。

那是1957年,我正在蘭州大學物理系讀大二。一天,我們在報紙上看到一則消息:中國物理學家楊振寧和李政道獲得諾貝爾物理學獎!

這一消息立刻在我們這群物理系學生中引起極大震動。我還清楚地記得,當時國家發起“向科學進軍”的號召,再加上這樣一個振奮人心的消息,我們平添了許多學習動力,許多同學把他們兩人作為自己學習的榜樣。

后來,楊振寧先生的成就愈加受到矚目,我開始搜尋、收藏幾乎所有關于楊振寧先生的文章、報道。楊振寧先生對祖國那種真摯的情感,對父母、老師的敬重熱愛和對朋友的坦誠,使我一次次熱淚盈眶。

我覺得有責任把這些感動我的東西寫出來,于是我開始和楊振寧先生直接聯系。我邁出的第一步是邀請楊振寧先生為我主編的《諾貝爾獎獲獎者辭典(1901—1995)》一書題詞。

1994年12月22日,我收到了楊振寧先生的回信。他雖然婉拒了題詞的請求,但把他獲得美國鮑威爾科學成就獎的文稿寄給了我——這個獎由美國富蘭克林研究所頒發,是北美地區獎額最高的科學獎。他還附上了比較詳細的經歷和各種獲獎、榮譽職位等方面的材料。

兩年后,1996年春天,我退休了,決心實現我的想法——寫一本楊振寧先生傳記。我把這一想法寫信告訴了楊振寧先生。那時他還在紐約州立大學石溪分校任理論物理研究所所長。他在回信中告訴我,為他寫傳記“現在還不是合適的時候”。

于是我一直沒有動筆。后來楊振寧先生到我任教過的華中科技大學演講。我清楚地記得,當主持人介紹楊振寧先生于1957年獲得諾貝爾獎時,楊先生立即舉手加了一句:“那時我持的是中國護照!”全場聽眾熱烈鼓掌,經久不息。我也十分激動,想寫他傳記的心情更加迫切。

不久,楊振寧先生病了,而且做了心臟搭橋手術。再后來,我從報紙上得知,楊振寧先生于1999年退休。第二年,長春出版社找到我,希望我寫一本楊振寧教授的傳記,我猶豫了好久,沒有答應。兩年后,長春出版社再次找來,我終于沒有拒絕。我想,楊振寧先生已經退休5年,時間也到了21世紀,也許是到了“合適的時候”了。

我筆頭蠻快,楊振寧先生這本傳記半年多就寫完了。2003年9月27日,我在西安旅行時,在西安圖書大廈看到了我寫的《楊振寧傳》。我高興地拿起一本給妻子吳秋芝看:“秋芝,看,《楊振寧傳》出版啦!”

本以為和《楊振寧傳》的故事到此告一段落,但出乎我意料的是,兩三個月以后,歸國定居于清華園的楊振寧先生在校內一家書店看到了我寫的這本傳記,大概他覺得寫得還可以(笑),而且由后記里他得知我在蘭州大學物理系讀過書。巧的是,我的兩位同班同學——葛墨林和馬中騏先后在石溪分校師從過楊先生,楊先生于是向他們打聽了我的情況。

2004年的一天,我接到了楊振寧先生的電話。當我聽到楊先生那低沉渾厚的聲音時,興奮得不知道如何回答。楊先生在電話中說,希望我能夠到清華大學,面談我寫的《楊振寧傳》中一些以訛傳訛的錯誤和其他一些問題。

我立即答應下來。

終止這些訛傳

接到楊振寧先生的電話,我非常高興。原本我很擔心沒有得到他許可就擅自寫了傳記,心中十分忐忑。現在楊先生約見我,使我終于放下心來——楊先生沒有怪罪我的冒失。

楊建鄴家中的照片。這是2004年2月,楊振寧和楊建鄴一行在清華大學“歸根居”討論書稿。從左至右分別是:楊建鄴、楊振寧、葛墨林妻子秦世芬、楊建鄴妻子吳秋芝、葛墨林。(本刊記者 楊皓/攝)

2004年2月5日晚上,我和妻子吳秋芝從武漢坐飛機抵達天津。第二天一早,我們夫婦和葛墨林夫婦一起趕到清華大學“歸根居”,在6日下午和7日上午與楊振寧先生交流了近5個小時。

20多年過去了,那次交流的內容我到現在還記得清清楚楚。楊先生對那版傳記大致指出以下幾方面問題:

一是以訛傳訛。有些內容在幾乎所有的書中都寫錯了,但是不知源于何書。于是這些錯誤一傳再傳,幾乎成了“定論”。楊先生希望能終止這些訛傳。

例如,楊先生小時候在清華園和算學系教授熊慶來之子熊秉明是玩伴,后又在昆明重逢。他擅技術,熊秉明擅美術,兩人合作搗鼓出幻燈片放給別的孩子看。楊先生70歲生日時,熊秉明送了他一幅立軸,立軸上有一段文字:我們七歲時,你從廈門來到清華園,給我看海邊拾來的蚌和螺;今年我們七十歲,你在另外的海灘拾得更奇異的蚌和螺。

“蚌和螺”的典故原本源自牛頓——他曾自喻為一個在海邊玩耍的小孩,“不時為拾到比通常更光滑的石子或更美麗的貝殼而歡欣鼓舞”,卻對不遠處的“真理大海”一無所知。只是后來不知何故,“蚌和螺”的說法在一些記述里被安到了愛因斯坦身上。

我當時并未細究,便原封不動地照搬了這個說法,講述了愛因斯坦撿拾蚌和螺的故事。楊先生指出:“這是一個以訛傳訛的故事。”我查證后感到十分羞愧:明知有問題卻不細查,寫作態度不夠嚴謹,類似的疏漏其實還有不少。

二是有一些原文的翻譯有問題,這個后面再展開說。三是我的行文在語言上啰嗦,有的地方典故使用得不恰當。例如,在寫到楊振寧先生的父親楊武之在芝加哥大學與4位中國同學合影時,我先介紹了這5位學者,又提及他們先后離世,隨后便引用詩句:“這正是:無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來。”

楊先生建議刪掉這段話,起初我并不理解。后來我重讀杜甫原詩才恍然大悟——這兩句詩雖說有韶光易逝的感慨,但同時又表達了壯志難酬的悲愴,用在5位學者身上的確不大合適。楊先生的文學修養實在讓我欽佩。

修訂版《楊振寧傳》于2004年8月出版。(本刊記者 楊皓/攝)

四是對于書中引用別人的話沒有注釋,楊先生非常不理解。后來在修訂版的《楊振寧傳》中,我們全部加上了注釋,還因此排查出一些錯誤。

2004年8月,修訂版《楊振寧傳》由長春出版社出版。但這是一本比較簡短的、科普性質的傳記,還不具備很強的研究性。

我繼續搜集資料,同時開始研讀楊振寧先生研究領域涉及的專業知識,如統計力學、規范場理論等,準備在適當的時候寫一本更全面的研究性傳記。

楊振寧先生恰好也有同樣的希望。他陸續將我難以獲取的獨家資料寄贈予我,為我的寫作提供了關鍵支撐。

真實更重要

寫研究性傳記,我遇到的最大挑戰,無疑是理解楊振寧先生的學術成就。

我雖然也是物理系畢業,但是學問很淺,而楊先生的東西是很深的。所以每次訪談楊先生前,我會做足功課,這樣和他交流時,才能做到對他更了解一點。

我也時常通過電子郵件向他請教物理學方面的問題。他總是很有耐心,而且解釋得深入淺出——因為他理解得很深刻,所以他講起來也比較容易讓人接受。

此外,楊振寧先生的記憶力更令人驚嘆。但凡我提出想交流的問題,他不僅能清晰記掛,還能精準指出可查閱答案的某本專著、某篇論文,甚至提醒我可向哪位學者請教。

第一版《楊振寧傳》里有一處翻譯錯誤。事情講的是1954年2月,楊振寧先生應普林斯頓高等研究院院長奧本海默的邀請,在普林斯頓做了一個關于規范場的報告。在報告中,物理學家沃爾夫岡·泡利兩次打斷楊振寧先生的講話,問到規范場粒子的質量的問題。楊振寧回答后,泡利很不滿意。

對于楊先生的反應,我引用的譯文是這樣翻譯的:“我知道自己說錯了話,幾分鐘的猶豫之后,我決定坐下來……”楊先生指出:“我不可能認為自己說錯了話。等我查了原文以后再告訴你。”

我很快收到他的郵件:“請你改為‘我吃了一驚,幾分鐘的猶豫之后,我決定坐下來……’”

后來我看到了原文:I was so taken aback that I decided,after a few moments’hesitation,to sit down.

我查閱了詞典,當中對taken aback詞條的解釋是:“大吃一驚,驚得目瞪口呆,嚇了一跳。”楊先生的記憶是準確的。

楊振寧先生待人向來周全,這點在歷次訪談中格外明顯。我去拜訪楊先生都和秋芝同行。她是一名工人,對物理學并不了解。和我聊幾句后,楊先生總會特地轉過身,主動和秋芝聊她的工作、生活,不讓她在一旁感到被冷落。

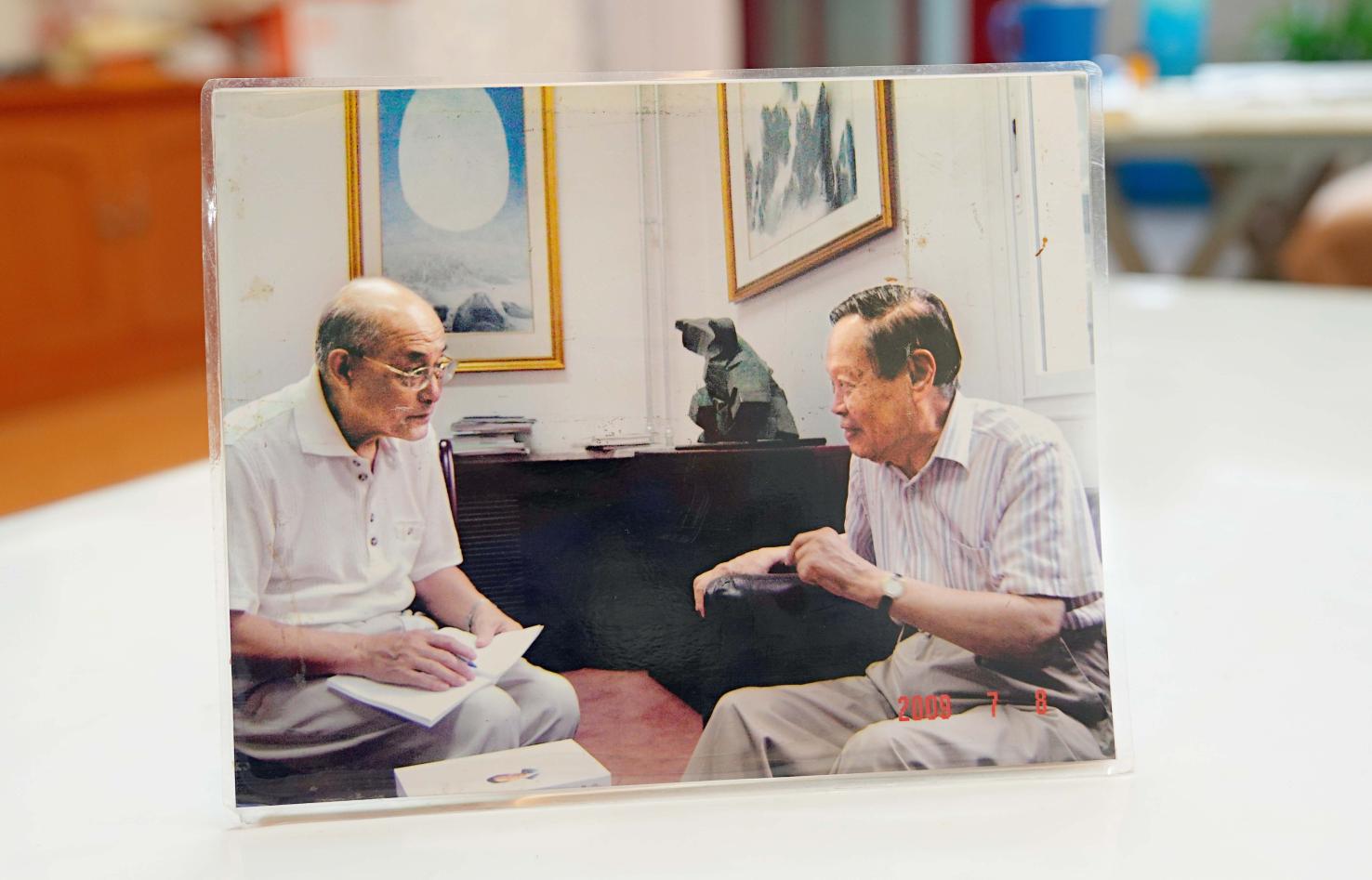

楊建鄴家中的照片。這是2009年7月8日,楊建鄴(左)與楊振寧在清華大學科學館辦公室討論書稿。(本刊記者 楊皓/攝)

2009年7月,我和秋芝再一次去到“歸根居”,這一次不僅見到楊振寧先生,還見到了翁帆女士。楊先生顯得比5年多前健康多了,當我說出我的看法時,楊先生笑著說:“好多人都這樣說,我個人的感覺也是,因為我走路比以前快了。”

果然,那天晚上楊先生夫婦請我們夫婦到清華大學招待所吃晚飯時,他與翁帆總是走得很快,而且他還領我們上一個小山坡再下坡到招待所。在坡頂,楊先生指著坡下面一個不大的院子說:“這就是我讀小學的成志學校。”

那時楊先生已經是87歲高齡,但是他的興致比我還高,吃完晚飯還特地帶我們繞到科學樓旁邊的王國維紀念碑旁看了一番。

2011年9月15日,北京,楊建鄴(左)與楊振寧在增訂版《楊振寧傳》發布會上。(韋亮/攝 中國新聞社)

2011年9月15日,在北京三聯書店總部的會議廳召開了這本增訂版《楊振寧傳》的新書發布會。那天,除了楊先生蒞臨現場,數學家丘成桐也應楊先生邀請從臺北趕來了。那天我和楊先生沒聊什么特別的,誰承想,這竟是我們最后一次見面。

如今想來,楊先生對他人為自己寫傳記一事,始終帶著一份謹慎。我那本傳記最初并不合他心意,他在書店看到時應該覺得挺別扭吧。可一旦接受了這件事,他便希望把事實寫清楚。

他從沒跟我討論過這本傳記的基調與風格,也沒提過要求或期望。他不在乎別人怎么評價,更在意事實是否準確——這份對真實的堅守,更顯珍貴。

《環球人物》記者 劉舒揚

更多精彩內容

責任編輯:蔡曉慧

責任編輯:蔡曉慧聲明:版權作品,未經《環球人物》書面授權,嚴禁轉載,違者將被追究法律責任。

我要糾錯