李舒:1983年出生于江蘇南通,復旦大學新聞系畢業。專注歷史與美食寫作,著有《山河小歲月》《民國太太的廚房》《從前的優雅》等,2017年開始擔任電視劇《繁花》文史資料顧問,并設計“繁花食譜”,引發關注。

作家李舒最近很忙,不斷有記者發來采訪邀請讓她講“繁花食譜”。“最近好像一直在喋喋不休地講,是真的沒什么可說的了。”她無奈地告訴《環球人物》記者。作為2024開年熱播電視劇《繁花》的文史資料顧問兼“繁花食譜”設計者,李舒的名字淹沒在片尾長長的演職人員表中,和導演王家衛,演員游本昌、胡歌、唐嫣、馬伊琍、辛芷蕾等一長串星光熠熠的名字相比,實在不算搶眼。但即便如此,還是被她的讀者發現了。“《繁花》開播到一半,就有很多讀者私信我,本來想不響的,但是王家衛導演說,‘該出手時要出手’,所以最開始講的時候是趁著一家報社約稿,我寫了一點關于‘繁花食譜’的‘內幕’。”

電視劇《繁花》里,阿寶在吃排骨年糕。

食物是電視劇《繁花》的解鎖密碼。戲里,排骨年糕是汪小姐與阿寶情感關系的隱喻,排骨是排骨,年糕是年糕,“男女之事,源自天時地利,差一分一厘,就是空門”;在玲子的夜東京,阿寶吃的是泡飯,豐儉由人,家常窩心;和初戀雪芝吃的熱氣羊肉,到了李李這里,熱氣已然散了不少……這些戲里的曖昧不清到了戲外變成一陣鬧猛(滬語熱鬧的意思),黃河路至真園的原型苔圣園餐廳,座位已經訂到了一個多月以后;和平飯店的“繁花雙人套餐”賣到1000多元;云南路上鮮得來排骨年糕大排長龍……

李舒《從前的優雅》一書由導演王家衛作序。

“我一直都認為食物是打開一段歷史、看懂一個人的一把鑰匙。”李舒說,自從開始寫作,歷史與美食,時代與時人便是她最得心應手、總也講不完的主題。這位“80后”作家寫《民國太太的廚房》《潘金蓮的餃子》《皇上吃什么》,研究西南聯大的美食路線,開公眾號,探索各地美食地圖。“喜歡讀舊時小報,梳理山河歲月難不了她,對于滬上的星花舊影、飲食男女,更加是順手拈來。”導演王家衛為她的《從前的優雅》一書作序時寫下這樣一段話。如今,繁花開過,再多的“內幕”都隨之落幕,她更愿意講講“從前的優雅”,重看大半個世紀之前的各式女性,“參考她們在至暗時刻的堅守,在漫漫長夜的表里如一”,或許能在熱度褪去后留下更綿長的余溫。

以下是李舒的自述:

內心充盈,是優雅的內核

2017年11月,我正在辦公室一邊吃沙琪瑪一邊噶三胡(滬語閑聊的意思),金宇澄老師(《繁花》原著作者)給我打電話,他寒暄了幾句就問我:“你有興趣來寫《繁花》的電影嗎?”我幾乎愣住,說不出話來,金老師見我猶豫,沉默兩秒,又說:“要么,你先來和導演見見面?”

沒過多久,在上海某酒店公寓的餐廳里,我第一次見到了王家衛導演,沒有戴墨鏡的。他一見面就聊起我在自己的公眾號“山河小歲月”寫的幾篇文章,我沒想到,導演也看過我寫的文字。更沒想到,他后來會為我的書《從前的優雅》寫序——《花如良友不嫌多》。

我之前真的不知道他從來沒有給別人寫過序,所以其實和王家衛導演的關聯最早不是以電視劇《繁花》,而是以書籍的形式呈現在大眾面前的。

2020年12月31日,李舒與王家衛合影。

《從前的優雅》這本書是在疫情期間寫的,那時我父親重病住院,我經歷了一段很艱難的日子。現在回看,寫作這些女性故事的過程更像是一個自救的過程,我從她們身上感受到的力量,也想通過這本書傳遞給讀者。

書的開篇,我寫的是上海灘的交際花。一直以來,人們對交際花這個詞是有誤解的,以為她們就跳跳舞吃吃飯,依附著男人生活。其實,這類女人在當時亦有稱呼,叫“交際草”。草非花,只有那些社交場所里最杰出的名門才女、大家閨秀才有資格叫交際花。

比如上海灘初代交際花、與陸小曼合稱“南唐北陸”的唐瑛。她父親唐乃安是獲得庚子賠款資助的首批留洋學生,在滬行醫并設有藥房藥廠,家業頗豐。唐瑛愛美,一個人養活了上海灘一半的裁縫;精通英語,給英國王室當過翻譯。上海灘的女人都夢想成為唐瑛,除了她自己,因為婚后的她不自由。丈夫李祖法是人壽保險公司的總代理,對妻子的生活頗有微詞。1935年秋,唐瑛在上海卡爾登大戲院用英語演京劇《王寶川》(根據京劇《紅鬃烈馬》改編的英語劇,為便于西方人理解,導演將“釧”改為“川”)。12月底,該劇導演熊式一發電報給她,邀請她到美演出:“你何時能坐船來參加一流的世界性歷史劇目?一起幫助中國發揚光大,讓世人了解中華佳麗。”唐瑛當然想去,但最后的回復卻是:“擬不予考慮。至歉。”因為李祖法絕對難以容忍太太成為一個“戲子”。兩年后,唐瑛毅然決然離婚,并獨自撫養兒子李名覺。她開始為自己而活,挑合意的伴侶,還將兒子培養成了20世紀世界范圍內最偉大的舞臺設計家之一。

《從前的優雅》里還有一位特別的女士——民國“四大須生”之一言菊朋的女兒言慧珠。用現在的話說,她是“飯圈女孩”,而且是“站姐”級別的。她粉的就是當時的京劇武生王金璐。終極“飯圈女孩”有一句口號——愛他,就要嫁給他,這叫“捧角嫁”。可惜王金璐已心有所屬,言二小姐追星失敗,你以為她會哭暈在家里,那就不是言慧珠了。追不上偶像,她選擇成為偶像。最后她走上了專業學戲的道路,直做到上海戲校校長,獲得“上海小姐”評選之“平劇皇后”的稱號。

有人逆風翻盤,有人絕境求生。全書的最后,我寫了翻譯家趙蘿蕤。趙蘿蕤是在當家庭主婦時翻譯出了艾略特的長詩《荒原》,她的翻譯得到了作者本人的認證。1948年年末,平津戰役打響,北平即將解放時,剛剛獲得哲學博士學位的她乘船離開美國——當我們盛贊錢學森等人于烽火中回國的赤子之心時,趙蘿蕤的事跡卻少有人提。但我們不應該忘記她,滄海橫流時那個瘦瘦弱弱的女子盡顯英雄本色。特殊時期,當在清華任教的丈夫陳夢家被誣陷時,一向優雅的趙蘿蕤用最通俗的話勸慰丈夫:“不吃屎,不騎馬。”如何度過生命的至暗時刻?在趙蘿蕤身上我們看到的答案是“不吃屎,不騎馬”,即守住自己的底線,不落井下石,不胡亂攀附。寫作也好,翻譯也好,她有超脫世俗的追求,這讓她內心充盈,我覺得這才是優雅的內核。

找到《繁花》的氣息

到了20世紀八九十年代,女性形象已經截然不同了,最大的原因當然是改革開放的時代因素。當時的女性最大的特點不是優雅,而是生機勃勃。遇到難處,不退,想盡一切辦法去克服。就像《繁花》里汪小姐說的:“我就是我自己的碼頭!”包括玲子、李李她們拿的都是大女主劇本。

所以作為女性觀眾,我看《繁花》的時候特別開心,能感受到那個時代的生氣,我想大家喜歡這部劇也有這些原因。

我最早是在網上追的《繁花》原著。2011年,金宇澄老師化名“獨上閣樓”,在弄堂網——研究上海歷史、上海風土人情、弄堂文化的一個網站——發帖聊天,每天用上海方言寫幾百字的小故事。

王家衛導演對于原著是真的愛不釋手,毫不夸張地說,他是我們當中閱讀遍數最多的,每次都能和我談出很多我從前沒有注意的細節。他一直講,《繁花》是一本關于上海的“清明上河圖”。開拍前導演給我布置了作業,寫10個《繁花》中的美食故事。我記得自己寫了這樣一個故事:

一出天蟾劇場門口,冷雨迎面而來。那天的演出是《鎖麟囊》,演員已經不記得了,演得不好,沒等到“三讓椅”我就起堂了。天氣這樣冷,猛地一個寒戰,我幾乎是不自覺地走向云南南路洪長興。

洪長興吃的是涮羊肉,傳說是京劇藝術家馬連良的親戚開的,最初為的是馬家班來滬演出時安排飲食,后來成了上海第一家清真飲食館。我們更習慣叫“熱氣羊肉”。所謂熱氣羊肉,就是沒有冷藏冷凍過的新鮮羊肉,在江南一帶極為流行。

開門進去,人頭攢動,熱氣蒸騰。窗邊一小桌,兩人位,桌上銅鍋猶在翻滾,炭火未滅,兩雙碗筷,只有一雙動過。窗玻璃霧氣迷蒙,有人在上面留下個字,有點像“王”,也可能是“汪”,但也可能是別的什么字。

臺面上的菜不多,一只蛋餃,一盤羊肉,一份果仁菠菜,都沒有吃完,她(抑或是他)應該是在等人,窗臺上寫的,也許就是那個人的名字,對面那只玻璃紙都沒有拆封的消毒碗告訴我,那個人究竟沒有來。我仔細端詳,由這個字往外看,對面馬路,一雙小兒女擎一把紅傘,男生緊摟女友,女孩巧笑倩兮,黑暗中,紅傘艷麗分明,襯托得玻璃上的筆畫愈加模糊,淅淅瀝瀝,像淚痕。

我把以上這個沒頭沒尾的故事寫了出來交給導演,他直說我找到了《繁花》的氣息。到了開拍時,為了盡可能還原出最真實的老洪長興,我們“繁花食譜”小分隊采訪多次,不僅打聽到當年的物價:羊肉半斤四角錢,菠菜五分(可續),黃酒半斤一角,還根據采訪畫出草圖,在屠楠老師帶領的美術組手下,還原出了當時的場景。

我不知道故事里寫字的那個姑娘——我總覺得那是個女孩——后來是否等到了屬于她的那個人,或者,她找到了一個讓她不必再等待的人,又或者,她覺得一個人也很好,不需要再等了。“男女之事,源自天時地利,差一分一厘,就是空門”。金老師這句話寫得刻骨銘心,現在重新回味,只覺得只有一餐一飯,是真真切切的。

不回首

我在自己的公眾號里還寫過一位95歲的上海老太太,她早餐要吃粢飯團加大餅油條,午餐還要喝白酒,這種飯量屬實令人佩服。這幾年,上海人的名聲受小紅書等社交媒體的渲染所累,滿目咖啡蛋糕,遍地租界洋房,單一而矯情。殊不知,大餅油條也是上海人民的本色。

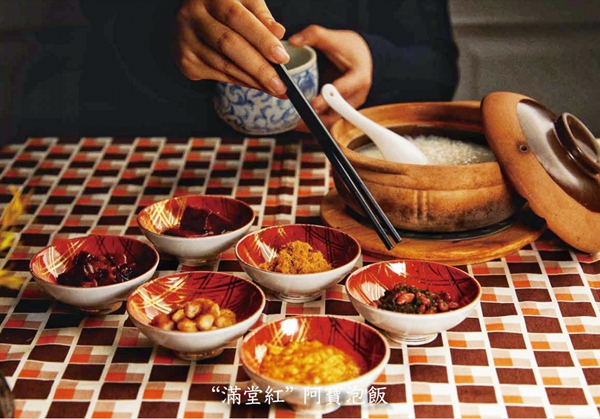

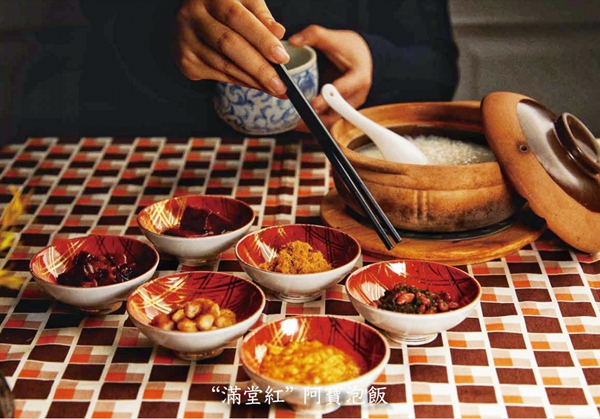

“滿堂紅”阿寶泡飯。(敬敬/攝)

上海是具備硬朗的血性基因的,這里是中國工人運動的發祥地,五四運動中,工人階級以上海工人大罷工為標志走上了政治舞臺。工人階級愛吃大餅油條,不僅因為它實惠劃算,還因為它代表著這座城市里弄堂兒女和“七十二家房客”忍耐的底線,再苦再難,總要給我一副大餅油條吃。

大餅油條和生煎饅頭。

除了大餅油條,作為在上海長大的人,看到大家討論生煎饅頭、泡飯等這些本地食物,我當然很高興。參與《繁花》,我自己的收獲也有很多,比如寫作風格上的轉變,還有更重要的就是,我比之前更能專注、堅持一件事情了。《繁花》是一個很大的項目,牽涉很多人,各方面需要協調,拍攝過程中我們經歷了很多困難,但我沒有一次聽到導演說“放棄”這樣的字眼,他的腦子里都是這個東西,就盯著目標一直做完。寫作也一樣,需要專注和堅持。金老師前陣子跟我說:“你要是不繼續寫,那可真是個笨肚腸。”

做《繁花》的時候,我們采訪了很多餐廳老板娘,她們給我一種感覺就是,人不到死,誰知道未來是怎么樣的。從某種角度來講,這就是所謂的不回首,以前的好好壞壞都過去了,不看不想不內耗。至于以后,我覺得屬于我自己的、我想要寫的那一部“繁花”還沒有寫出來,不是說要像金老師一樣厲害,而是說每個人都要有自己的目標,都要有屬于自己的“繁花”。