· 幾天前,金茂芳“隔空回話”全國人大代表沈燕芬的視頻沖上了熱搜。

“我覺得前輩特別厲害。在那個年代,作為女性,能夠從事這樣一個工作,也干得特別棒,是我們后輩需要學習的榜樣。”

“我聽到咱們90后的燕芬同志,也開拖拉機,我很高興,希望你要培養一些知識經驗,在農業上搞全面的機械化。”

數天前,91歲的金茂芳“隔空回話”全國人大代表沈燕芬的視頻火了。面對鏡頭,滿頭銀發的她神采奕奕地給后輩們打氣:“沈燕芬加油!‘新農人加油’!”

金茂芳是誰?“第三版人民幣1元紙幣上女拖拉機手原型之一”、“新中國第一代軍墾女戰士”、全國“最美奮斗者”,是她閃亮的“勛章”。沈燕芬是誰?返鄉創業“新農人”、“女拖拉機手”是她,但也不全是她。

熱搜的喧囂褪去。當走入這二人的滾燙人生,有網友感慨:“這才是真正的girl’s power!”

“戈壁黃沙嚇不住我們”

六年前的夏天,河南洛陽市郊的一處農田。

金茂芳頭戴草帽,身著印花襯衣,來到一臺嶄新的“東方紅”無人駕駛拖拉機旁。踩著腳踏,她伸手拉開車門,一用勁兒,跨進了駕駛室。

· 2018年,85歲的金茂芳在一檔節目中,首次駕駛北斗導航無人駕駛拖拉機。

馬達轟鳴,拖拉機牽引著旋耕機,在燦爛的陽光下筆直前行。駕駛室里,金茂芳歡笑著,眼中噙著熱淚。

“開拖拉機,走直線是最難的。因為拖拉機走不直,耕地、播種質量都會受影響,造成莊稼產量不高。我們當年在學習訓練時,都是用布捂著一只眼睛,就是為了練好怎么走直線。現在,這個北斗導航拖拉機一下就解決了這個問題。”金茂芳有些激動。

她告別拖拉機近50年,從沒想到,還能開上中國制造的無人駕駛拖拉機。那一刻,金茂芳思緒萬千。

1952年5月,新疆部隊來到山東濟寧招女兵。彼時,金茂芳19歲。

前一晚剛得知消息,第二天她就趕到了城里報名。父母不舍她離家太遠,但她卻十分堅定。“到部隊上去,是我們那一代青年最向往的事。”接到錄取通知的那天,金茂芳興奮得一夜沒合眼。

從濟寧到新疆,火車換卡車,一走就是一個多月。餓了,姑娘們拿出大餅啃著吃;渴了,喝一口存在汽車輪胎里的水;困了,在車廂里倒頭就睡。到了新疆,大家都被眼前的景象驚呆了——大片的戈壁灘、漫天的黃沙,走幾公里都遇不到一個人。“我們一批坐火車來的有1000多人。大家都是年輕人,很有激情,戈壁黃沙嚇不住我們。”

姑娘們扎下了根。數月的掃盲學習后,她們按照軍隊要求開始選擇工種。當組織詢問金茂芳的工作意愿時,她堅定地回答:“我要開拖拉機!”經過培訓,1953年3月,金茂芳被分到原石河子總場機耕運輸隊跟車,正式成為一名拖拉機駕駛員。

金茂芳駕駛的是原蘇聯產“莫特斯”拖拉機。“莫特斯”沒有駕駛棚。夏季,中午烈日暴曬,傍晚蚊子成群,金茂芳開著拖拉機犁地、播種、施肥、運貨,從不叫苦;冬季,土地凍硬了,拖拉機加足馬力也犁不動,總是熄火。

1954年10月,在石河子總場一分廠,鏈軌車不慎掉入泉眼。整整一夜,金茂芳和另外5名女拖拉機手挖出了機車,渾身早已濕透。寒風刺骨,姑娘們凍成了“冰人”。1959年冬天,機耕運輸隊在運送物資途中突遇寒流。燃油受凍、拖拉機熄火,心急的金茂芳脫下手套,用嘴對著油管吸油,結果嘴唇剛碰上,就被粘住了。她想扯下油管,卻扯下了一大塊皮,“當時流了好多血。”

這樣的日子,持續了7年。類似的經歷,數不勝數。

在原石河子總場機耕運輸隊工作期間,金茂芳創下一天播種120畝地和7年時間完成20年任務的紀錄;擔任“莫特斯”機車組組長的7年,金茂芳平均每天工作時間長達12個小時以上,累計節約油料52145公斤,節約費用開支8萬多元。

20世紀60年代,金茂芳與蘇長福等23位先進模范,一同成為新疆生產建設兵團的“24面紅旗”,激勵著大家開拓荒原。

· 金茂芳手持第三套人民幣一元紙幣。

· 金茂芳手持第三套人民幣一元紙幣。 如今,在新疆軍墾博物館,仍擺放著金茂芳曾開過的那輛“莫斯特”;在石河子市西公園,矗立著以第三套人民幣一元紙幣女拖拉機手形象為藍本的大型雕塑。有時,金茂芳去菜市場買菜,會有人拉住她的胳膊說:“您老人家就是金茂芳吧?您就是人民幣上的那位女拖拉機手吧。像,真像!”

在金茂芳看來,“你可以說我是‘人民幣姑娘’原型之一,而不能說是我個人。新疆建設兵團的姑娘們千千萬,新疆能有今天,是我們集體奉獻的結果”;談及變化,她發自內心感慨“石河子,新疆,中國,變化太大了。現在都是網絡信息時代了”;說起這一輩子,她用了“坎坷”和“光榮”四個字來總結。

“勞動的歌聲滿山遍野,勞動的熱情高又高,生產運動猛烈地展開,困難把咱們嚇不倒......”金茂芳哼起熟悉的旋律,“這首歌代表了兵團人戰天斗地、在困難面前永不退縮的精神。”

這樣的精神,仍鼓舞著年輕后輩們勇往直前。

“開拖拉機的女生也很霸氣!”

· 沈燕芬。

· 沈燕芬。 “她耕田確實耕得不錯,樣樣都行。又會開拖拉機、又會飛無人機,又會開插秧機。”“第一年種出來的稻谷過千斤,一個女孩子真是好了不起。”這幾年,每每提到沈燕芬這個名字,村民們都會豎起大拇指。

但在四年前,當沈燕芬第一次駕駛著農機在田里干活時,大家的心里卻犯起了嘀咕:“這個瘦瘦小小的姑娘能干好農活嗎?”

2020年的一天,在深圳某公司擔任項目主管的沈燕芬,接到了父親的電話。父親告訴她,這幾年鄉村振興政策利好,希望沈燕芳能回鄉和他一起經營,把農機合作社做大做強。掛斷電話后,沈燕芬有些猶豫,但更多地是對父親的心疼。

沈燕芬的父親沈燦星是村里數一數二的農機手,干了近40年,還帶頭成立了廣州增城最早一批農機合作社。這些年,沈燦星患上了嚴重的腰肌勞損,時常疼痛難忍,對農機合作社的管理也力不從心。沈燕芳不愿父親的心血付之東流,對鄉村振興事業也有了更深刻的思考:“當老一輩人退下來,廣袤的農村土地,誰來耕?誰來種?這是非常急迫的。”她決定接過父親的擔子,續寫這個“農機夢”。

剛回到村里時,沈燕芬有些手足無措,“要懂農作物生長,會開機器,還要懂品牌、市場、政策等等。”她跟著父親到田里學習、熟悉農機耕作的各類設備、環節,還報名了培訓課程。短短一年間,沈燕芬從農業“小白”蛻變成了操作農機的一把好手。

她也猛地發覺,將干硬的土塊犁成松軟的泥土、看荒地漸漸長出新苗,這種忙碌令人格外踏實。

熟練操作各類農機,只是第一步。想讓農機合作社有“新氣象”,就得用新經驗、新思路。起初,她試著讓老農機手們利用數字化表單,來上報每天的工作,“那些東西在他們來講,是紙上談兵,說我是在電腦面前亂指揮他們干活。”沈燕芳哭笑不得,但也意識到經驗不能“生搬硬套”。

面對外界質疑,她沒有立刻作出回應。沈燕芬一心琢磨著農機事業的新出路,也漸漸找到了方向:用“接地氣”的方式“穩住”老人,同時吸納更多“新鮮血液”進來。

她率先將目光投向了高新農機具。在她的帶動下,合作社引入了精量穴旱直播機、植保無人飛機等最新設備。自2021年起,合作社有了更多年輕面孔:32名員工中,有9人都是90后,他們擔任起了農機手、植保機飛行員、田間經理人、行政財務等重要角色。如今,合作社所提供的農機服務,已覆蓋農業生產從耕到收的全過程,實現了全程機械化作業。

走入田間地頭、農戶家中,沈燕芬萌生出更多好主意。2021年5月,她以父親的石鄉農機合作社為基礎,聯合周邊鄉鎮成立了廣州市首家農機聯合社——廣州增城星級農機專業合作社聯合社,并擔任社長。聯合社創新實行“農業生產托管”,能為農戶提供種植指導、農機調度、物資采購、銷售等“一條龍服務”。三年間,沈燕芬帶領團隊把3000余畝撂荒地開荒復耕。聯合社一年服務面積超10萬畝,服務農戶超4000戶。

乘著短視頻的“東風”,沈燕芬以“女農機手”為人設,在多個平臺開設了“新農人 燕芬”的賬號,分享返鄉生活、田園風光,也想借此契機,建立電商平臺,讓家鄉的絲苗米“飛”向全國各地。

“這個時代給了女性很好的成長空間,這是一個很適合女性創業、大展拳腳的時代。”回想起這四年,沈燕芬深有感觸。

· 今年2月,在沈燕芬發布的一則視頻中,她教小臻學會了開拖拉機。

· 今年2月,在沈燕芬發布的一則視頻中,她教小臻學會了開拖拉機。 沈燕芬的短視頻作品里,有一條“小爆款”。畫面中,她開著農機自信地說:“開拖拉機的女生也很霸氣!”今年2月,在沈燕芬發布的另一則視頻中,她教伙伴小臻學會了開拖拉機。“開農機實在是太爽了,我覺得很好玩,我很想把它學會,可以自己獨立地操作一臺機器!”小臻說。

“新農人”“女拖拉機手”“短視頻博主”“農機土專家”......是這些年來,外界給予沈燕芬的標簽。而卸下這些標簽,最質樸、本真的沈燕芬,依然是那個敢想敢闖,在田野里開懷大笑的女孩。

將生命的“芬芳”,綻放在祖國大地

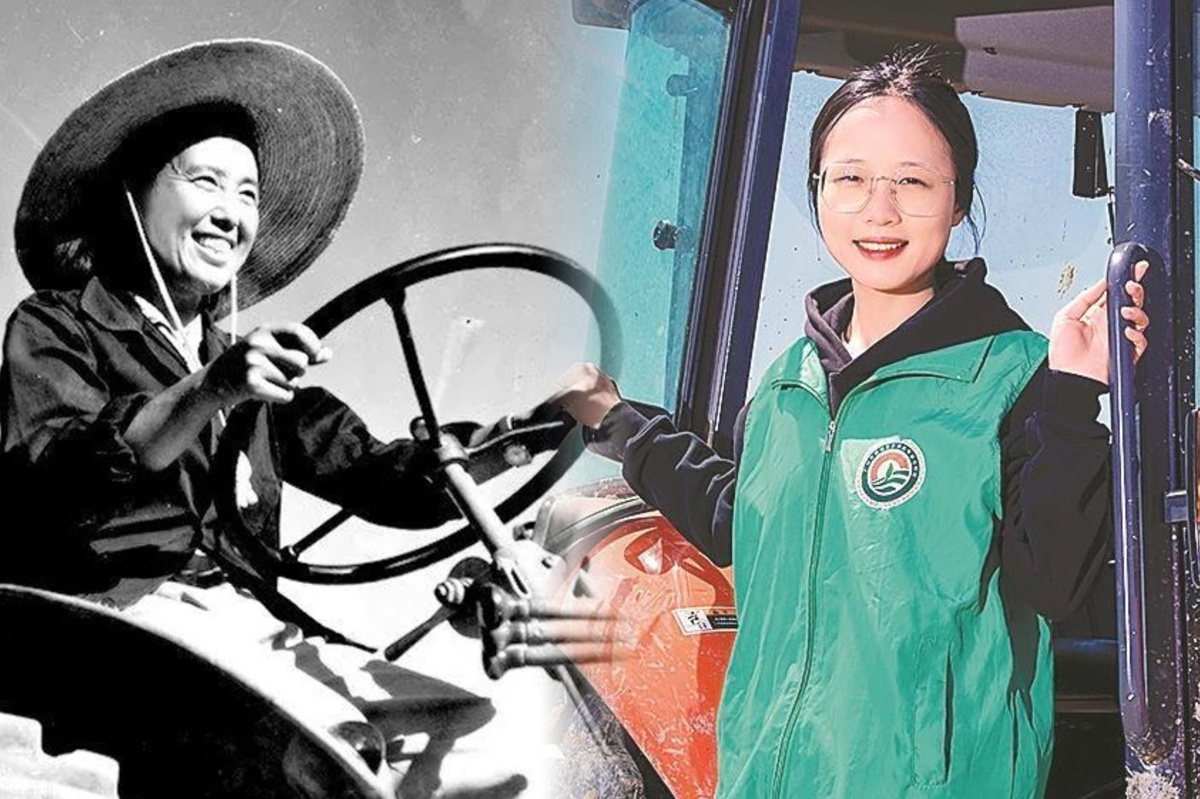

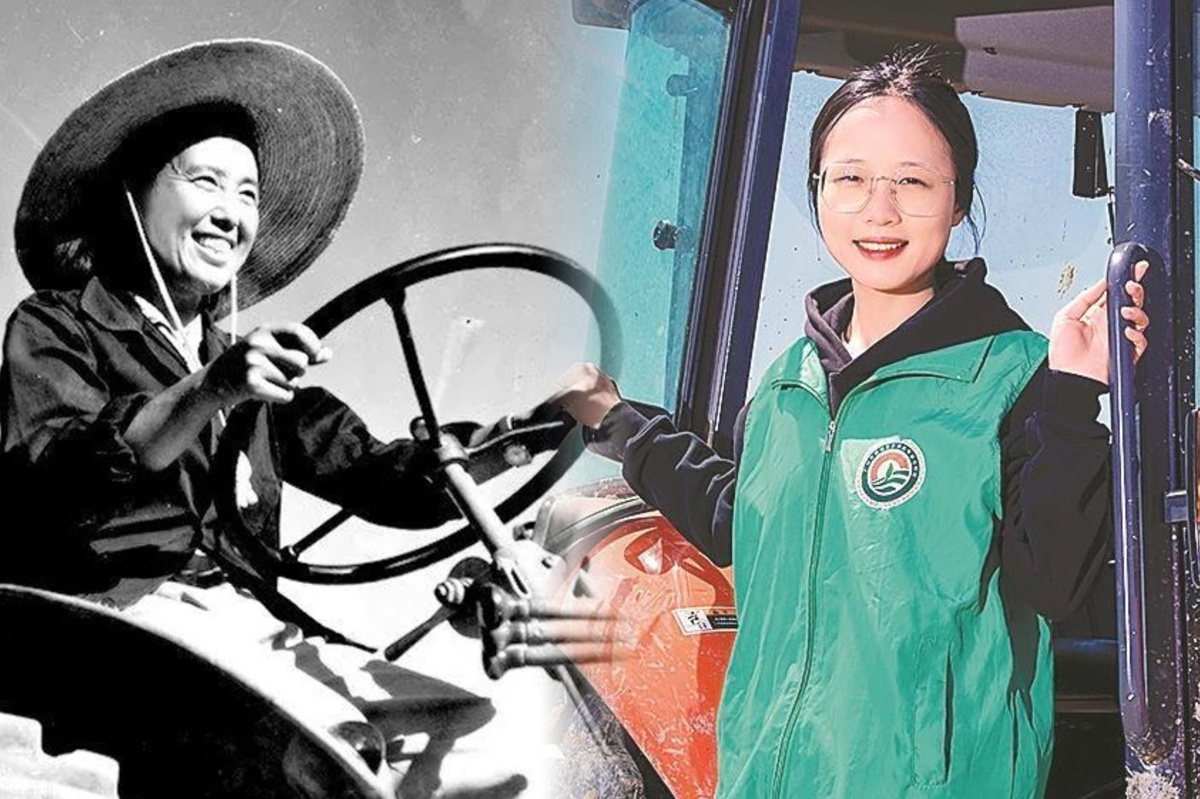

· 年輕時的金茂芳(左)、90后姑娘沈燕芬(右)

· 年輕時的金茂芳(左)、90后姑娘沈燕芬(右) 72年前,在新疆生產建設兵團,以金茂芳為代表的“新中國第一代女拖拉機手”們,用青春和汗水開墾荒原,將茫茫戈壁變為萬畝良田。

72年后,在廣州增城石灘鎮石湖村,以沈燕芬為代表的“新農人”們,正駕駛著各種農機奔忙在希望的田野上,將美好藍圖變為現實。

在金茂芳看來,“是當年那艱苦的歲月鍛煉了我,只有經過奮斗,人才能保持活力和對生活的熱愛。”“我們開荒種地,在戈壁灘上建新城,就是為了建設祖國,就是為了給人們創造今天的幸福生活。”

在沈燕芬心中,像金茂芳這樣的“老農機手”,是她的榜樣,“那種開拓奉獻、不負青春的精神,值得我們后輩們學習。”

如今,沈燕芬正借助短視頻、直播的力量,帶動更多年輕人加入到“新農人”的群體中來,“讓他們回鄉后干得好,并留下來”;她還積極組織、指導當地農村婦女開展技能培訓,培養了一批女性農事員,并結對幫扶婦女就業增收,示范帶動了180余戶農戶。

“以前我只顧自己工作做好就行,現在心里裝了很多人,肩上責任更重了,我的眼界和視野更寬了。這是鄉村振興這個大舞臺帶給我的成長和改變。我站在了時代的風口,我覺得我們這代人是幸運的。”沈燕芬感慨道。

這一次,當91歲的她“隔空回話”90后的她,打動人心的,是向內生長、向外綻放的蓬勃姿態,更是各自閃光的女性力量。

俯身彎腰,躬耕細作。過去、眼下、未來,更多的“金茂芳”“沈燕芬”們,將生命的“芬芳”綻放在祖國的廣袤大地上。而每一朵“芬芳”,都是每個時代最生動的注腳。

(資料來源:央視新聞客戶端、新華網、新疆日報、紅星新聞等)