網(wǎng)站地圖

關(guān)閉

熱評(píng)

3月28日凌晨1時(shí),《巨流河》作者齊邦媛去世,享年100歲。

1924年2月19日,齊邦媛生于遼寧鐵嶺,武漢大學(xué)外文系畢業(yè),1947年到中國臺(tái)灣,1968年赴美國印第安納大學(xué)研究,1969年出任中興大學(xué)新成立之外文系系主任,1988年從臺(tái)灣大學(xué)外文系教授任內(nèi)退休,受聘為臺(tái)大榮譽(yù)教授。曾任美國圣瑪麗學(xué)院、舊金山加州州立大學(xué)訪問教授,德國柏林自由大學(xué)客座教授。教學(xué)、著作論述嚴(yán)謹(jǐn);編選、翻譯、出版文學(xué)評(píng)論多種,對(duì)引介西方文學(xué)到臺(tái)灣,將臺(tái)灣代表性文學(xué)作品英譯推介至西方世界,卓有貢獻(xiàn)。

歷時(shí)四年,齊邦媛在其80歲時(shí)寫作完成《巨流河》,在這本25萬字傳記里,齊邦媛回顧了她波折重重的大半生。她以縝密通透的筆力,從大陸巨流河寫到臺(tái)灣啞口海,以一個(gè)奇女子的際遇見證了縱貫百年、橫跨兩岸的大時(shí)代的變遷。本書有兩條主線:一是借著父親齊世英的經(jīng)歷,串聯(lián)起一代錚錚鐵漢們在侵略者炮火下頭可拋、血可灑的氣概與尊嚴(yán);二是從自己誕生、童年寫起,戰(zhàn)火中逃離至重慶,八年間受南開中學(xué)與武漢大學(xué)教育,受業(yè)于名師,得文學(xué)啟蒙,大學(xué)畢業(yè)后落腳臺(tái)灣展開學(xué)術(shù)事業(yè),推介臺(tái)灣文學(xué)。

齊邦媛曾經(jīng)說過,“《巨流河》這本書出來以后,很多人都覺得難以歸類。有人稱它為自傳體散文,有人把它歸為長篇小說,我自己更愿意把它稱為散文。事實(shí)上,自傳、小說這些體裁原初都是散文。”

齊邦媛筆下的“巨流河”在哪?

來源:2019年4月19日《新華每日電訊》草地周刊

作者:新華每日電訊記者張倵瑃、孫仁斌

遼河,曾被稱為巨流河,是中國七大河流之一,既是“遼寧人民的母親河”,也被視為中華民族和中華文明的發(fā)源地之一

它曾是水路運(yùn)輸樞紐,肩負(fù)軍事和政治使命;也曾作為通商口岸的黃金水道,溝通世界與中國

歷史的風(fēng)煙消散。遼河孕育的文明卻如點(diǎn)點(diǎn)繁星,閃耀在中華文明的星河中

遼河夕陽晚照。盤錦市委宣傳部供圖

一場倒春寒過后,黑土地開始慢慢蘇醒。

56歲的張興華一早就來到遼寧盤錦二界溝的造船廠,和他的工人們一起開始排船制造工作。這位有著30多年造船經(jīng)驗(yàn)的掌作師傅憑借著精湛的造船技藝,復(fù)原了遼河口歷史上的多艘古船,再現(xiàn)了遼河口“舳艫相接,帆影覆河”的盛景。二界溝排船技藝,也被評(píng)為國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

離船廠不遠(yuǎn),就是遼河的入海口。蟄伏了一個(gè)漫長冬季的遼河水又恢復(fù)到以往的浩浩湯湯,奔涌流淌。

工作間隙,張興華坐在遼河邊上,唱起了漁歌:“遼東灣好地方,潮漲流北上,潮落流南淌。早出乘流去,晚歸順潮漲,千年古漁雁,身隨心神往……”

蒼涼渾厚的漁歌聲中,河面上涼風(fēng)鼓蕩,把人的思緒帶到遼河那煙波浩渺的歷史中,或金戈鐵馬、鼓角爭鳴;或商賈輻輳、百舸爭流……

流淌了數(shù)千年的遼河,是中國七大江河之一,也是遼寧的母親河,如今,她依然不舍晝夜、浩蕩奔向大海,賡續(xù)著它千年承載的使命。

閻天雷制圖

烽煙:一條河的軍事與政治使命

《三國志·吳志》記載,嘉禾二年(公元233年),東吳孫權(quán)“使太常張彌、執(zhí)金吾許晏、將軍賀達(dá)等將兵萬人,金寶珍賀、九錫備物,乘海授淵。”淵是遼東太守公孫淵,坐鎮(zhèn)襄平(今遼陽)。孫權(quán)派出萬人使團(tuán)從海上一路浩蕩北上,經(jīng)渤海沿遼河抵遼陽,證明遼河當(dāng)時(shí)已具備很強(qiáng)的通航能力。

孫權(quán)遣使的目的是聯(lián)合公孫淵抵御曹魏政權(quán),結(jié)果卻被其出賣。公孫淵下令將使者許晏等人斬首,將首級(jí)呈送魏明帝。后來,公孫淵又背叛魏國,自立燕王。景初二年(公元238年),魏明帝派太尉司馬懿率軍4萬討伐。司馬懿的大型船隊(duì)趁遼河雨季水漲,水路進(jìn)軍兵臨襄平,剿滅了公孫淵政權(quán)。

曹植曾在文章中說道:“遼東負(fù)山岨之國,勢便形固,帶以遼海。”遼寧省博物館原館長王綿厚認(rèn)為,那時(shí)遼東水路交通已較為發(fā)達(dá),歷史上多次戰(zhàn)爭以遼河為紐帶展開,也說明這條河流最初肩負(fù)的軍事和政治使命。

航拍遼河。盤錦市委宣傳部供圖

據(jù)文史學(xué)家考證,漢代以前,遼河被稱作句驪河,漢代稱大遼河,五代以后稱為遼河。

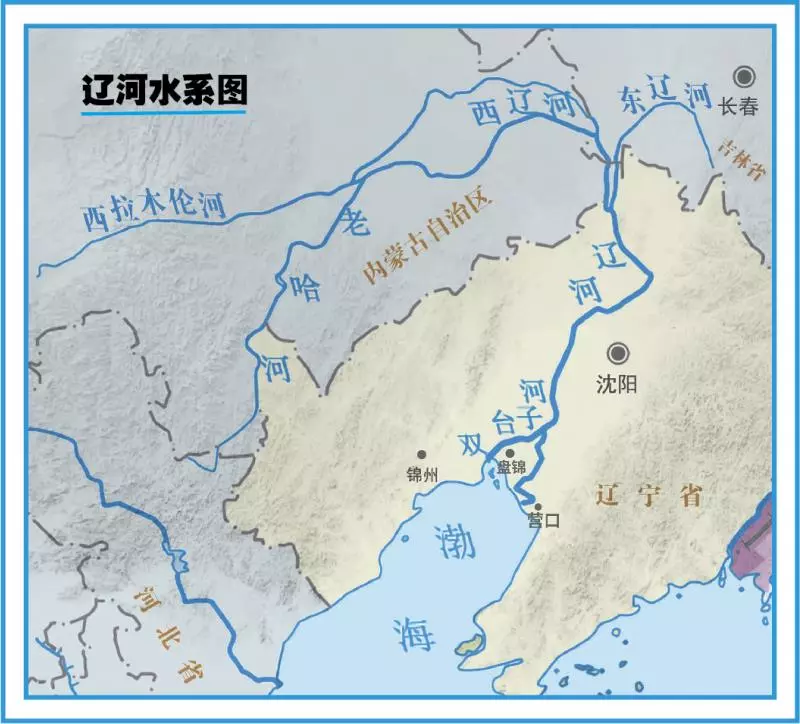

作為中國七大河流之一,遼河也被視為中華民族和中華文明的發(fā)源地之一。遼河有東西兩源,東遼河發(fā)源于吉林省的哈達(dá)嶺;西遼河又有兩個(gè)源頭,其一是內(nèi)蒙古境內(nèi)的西拉木倫河,其二是河北境內(nèi)的老哈河。二者在河北北部匯合為西遼河,流入吉林省,再向南折,于遼寧省昌圖縣境內(nèi)匯合成遼河干流,迤邐南流,最終在遼寧的盤錦注入渤海。

從地圖上看,遼河以其獨(dú)特的東北傾向西南的流向,貫穿遼寧全境。“遼寧人民的母親河”這一稱號(hào),它當(dāng)之無愧。自然因素上,遼河以其豐富發(fā)達(dá)的水系惠澤兩岸人民。歷史上,它被提及更多是出于軍事和政治的需要。

金代時(shí),設(shè)立遼東漕運(yùn)司,元朝設(shè)立遼東行省,水路交通進(jìn)一步發(fā)展。史料記載,某年遼東饑荒,元廷“發(fā)粟十萬,海運(yùn)濟(jì)之”。

明洪武四年(公元1371年),朱元璋派軍隊(duì)從山東渡海,控制了遼東,并在遼東設(shè)立衛(wèi)所。其中,遼河沿岸先后設(shè)立了12個(gè)衛(wèi),以海城、沈陽、鐵嶺等地駐軍最多。遼東駐軍運(yùn)輸糧餉、衣物等軍需物資,遼東向關(guān)內(nèi)運(yùn)回士兵遺骸等,也都通過海河聯(lián)運(yùn)來實(shí)現(xiàn)。

公元1626年正月十四,努爾哈赤率兵進(jìn)攻寧遠(yuǎn)城(今遼寧興城),被袁崇煥用紅夷大炮所傷。努爾哈赤退兵回到沈陽,后轉(zhuǎn)去清河溫泉休養(yǎng)治療,又從清河乘船沿遼河支流太子河順流而下,返回沈陽。浩浩蕩蕩的船隊(duì)在太子河上行駛,努爾哈赤的病情卻突然加重,當(dāng)年八月十一日,龍船行至離沈陽還有40里的叆雞堡,這位后金的開創(chuàng)者與世長辭。

康熙年間,為抵御沙俄侵略,清政府在巨流河(今遼河)渡口、烏喇(今吉林省境內(nèi))等地分別修造船只百余艘,用以運(yùn)送軍糧。在遼河上游的鄧子村、伊屯河流經(jīng)的伊屯門等地修筑倉庫存儲(chǔ)軍糧。兩岸米糧由政府征收后,通過遼河輾轉(zhuǎn)運(yùn)抵伊屯門,再由松花江運(yùn)至各軍營,為雅克薩之戰(zhàn)的勝利提供了后勤保障。

遼河從清代到民國,一直被稱為巨流河。1925年末,原為奉系將領(lǐng)的郭松齡發(fā)表反奉宣言,率部攻占山海關(guān)、錦州等地,郭松齡部與張作霖的奉軍以巨流河為界,展開決戰(zhàn)。后郭松齡遭到日本關(guān)東軍襲擊,后方被從黑龍江趕來支援的奉系吳俊升部切斷,郭軍一敗涂地,兵敗被殺。

臺(tái)灣作家齊邦媛在她的《巨流河》中,記述了這場戰(zhàn)爭給她的家族帶來的深重苦難:她的父親齊世英因深得郭松齡賞識(shí)、為其出謀劃策而遭到奉系軍閥通緝,舉家流亡全國,最終輾轉(zhuǎn)到臺(tái)灣。從巨流河到臺(tái)灣的啞口海,一個(gè)家族,兩岸流徙,這條河見證了中國歷史的更迭,也記錄了一個(gè)又一個(gè)普通家庭和生命個(gè)體的喜樂哀愁……

航拍遼河。盤錦市委宣傳部供圖

通商:最是那一碧似水的繁華

東西遼河在遼寧省昌圖縣境內(nèi)的長發(fā)鄉(xiāng)福德店匯合,站在遼河干流起點(diǎn)的觀景臺(tái)上向下望去,東西遼河宛如兩條巨龍投入母親的懷抱,隨遼河干流蜿蜒向西南奔流而去。

然而,在地圖上,卻找不到福德店的坐標(biāo)。當(dāng)?shù)卮迕窠榻B說,清朝年間,東西遼河交匯處有一條驛道,南接康平,東連昌圖,北通吉林,每天行人絡(luò)繹不絕。這里有一家車馬店,名為“福德店”。

“原來這地方有個(gè)小屯子,只有幾戶人家,后來車馬店的生意興隆,大家就把屯子的名字忘了,反倒記住了福德店的名字。”村民何慶元說。

這個(gè)當(dāng)?shù)乇娍谙鄠鞯墓适拢莱隽诉|河在歷史上的第二個(gè)重要功能:商貿(mào)往來。

歷史資料記載,早在明清時(shí)期,南方出產(chǎn)的綢緞、布匹等民用商品及貨物運(yùn)輸均由商船跨渤海入遼河。牛莊、田莊臺(tái)等一批遼河碼頭應(yīng)運(yùn)而生,成為當(dāng)時(shí)有名的商業(yè)集散地。

“遼河河口碼頭經(jīng)過了從牛莊到田莊臺(tái),再從田莊臺(tái)轉(zhuǎn)向營口這樣一個(gè)發(fā)展過程。”盤錦市原文物管理辦公室主任楊洪琦說,在奔流向海的過程中,遼河水因攜帶大量泥沙,造成淤塞。遼河的下游河道在這漫長的近2000年間不斷西擺,入海河口也相應(yīng)地西移,最終導(dǎo)致了遼河航道“河口碼頭”的位置變遷。

遼河昌圖段生態(tài)封育。遼寧省水利廳供圖

早在明代,牛莊就是遼河航道的河口碼頭。到清代早期,不斷西擺的遼河下游河道使牛莊逐漸偏離了主航道,進(jìn)而失去了河口碼頭的天然地利。在其下游西南方向的田莊臺(tái),則接續(xù)牛莊,成為遼河航道的又一處著名河口碼頭,于遼河右岸繁榮了一個(gè)多世紀(jì)。

“八里河岸,泊船上千;市井繁華,鋪戶櫛比。”史料記載,清代的田莊臺(tái),有各行業(yè)的工商店鋪三百多家。如今的田莊臺(tái)古鎮(zhèn)上,還保留著許多老字號(hào)的店鋪:劉家果子、老胡家燒雞、魏家盒糕等,至今仍是聞名遐邇的遼寧名吃。

“由于盤錦冬季天氣寒冷,遼河航運(yùn)受到季節(jié)限制。河開而航運(yùn)起,河封而航運(yùn)止。”楊洪琦說,歷史上,田莊臺(tái)的客商多來自山東、河北等地。他們來時(shí)攜帶家鄉(xiāng)的物產(chǎn)如布匹、瓷器、紙張等,抵達(dá)后通過本地商人把貨物出售,返鄉(xiāng)時(shí)再把東北產(chǎn)的豆制品、雜糧、藥材等帶回家鄉(xiāng)販?zhǔn)邸?/p>

始建于道光十四年(公元1834年)的田莊臺(tái)道觀保靈宮,當(dāng)?shù)匾喾Q“寄骨寺”,寺內(nèi)建有“寂骨室”14間。云集在田莊臺(tái)的外地商人,如有不幸故去,又暫時(shí)無法安葬的,同來的老鄉(xiāng)就會(huì)把其尸骨暫寄在“寂骨室”,等到返鄉(xiāng)時(shí)把同伴帶回故鄉(xiāng)安葬。

田莊臺(tái)的商事繁榮,隨著營口開埠通商而逐漸走向衰落。

清咸豐八年(公元1858年),第二次鴉片戰(zhàn)爭中,清政府與英國簽訂的《天津條約》中約定:“增設(shè)牛莊、登州、臺(tái)灣、潮州、瓊州開埠為通商口岸”。1861年,英國派駐中國牛莊領(lǐng)事館的首任領(lǐng)事到達(dá)牛莊,看到這里入海口水淺,大船難以進(jìn)出,難以作為口岸開埠通商。不久,英國人發(fā)現(xiàn)牛莊管轄的沒溝營水深河闊、距入海口很近、碼頭緊靠城鎮(zhèn),便向英國政府報(bào)告,建議將牛莊改為沒溝營開埠通商。這一建議最終得到了清政府同意。1866年,清政府官方文件中將“沒溝營口岸”簡稱為“營口”。

東方白鸛(遼河昌圖段)肖顯志 攝

營口開埠通商后,商船往來更為頻繁,帶動(dòng)了遼河航運(yùn)的迅速發(fā)展。遼河沿岸,新興了一些航運(yùn)碼頭,延長了遼河通航的距離。當(dāng)時(shí)的遼河水運(yùn)由營口經(jīng)田莊臺(tái)、遼中、新民、法庫、鐵嶺、開原直通三江口,形成了625公里的黃金水道。

在今天的營口,當(dāng)?shù)馗鶕?jù)歷史形制,恢復(fù)了營口老街的樣貌。在這條被譽(yù)為東北最早、保存最完整的百年商鋪博物館的老街上,“瑞昌成”運(yùn)輸公司、“興茂福”雜貨行、“東記銀號(hào)”等老字號(hào)古建筑,述說著這座東北最早開埠通商的城市昔日的繁華。

“清代以前,往來遼河的船只絕大多數(shù)是為著救濟(jì)東北軍民而來,很多是受政府之命不得已而來;入清以后,東北移民逐漸增多,東北大地得到漸深漸廣的持續(xù)開發(fā),使之有能力做了一個(gè)相當(dāng)漂亮的轉(zhuǎn)身——由仰食于內(nèi)地,轉(zhuǎn)而成為互補(bǔ)于內(nèi)地;從單向輸入轉(zhuǎn)而成為雙向?qū)α鳌?rdquo;楊洪琦說。

他認(rèn)為,這一項(xiàng)具有劃時(shí)代意義的逆轉(zhuǎn)事件,使源自民間、出于商業(yè)目的而進(jìn)行的遼河航事,得到支持與發(fā)展,漸漸淡化了遼河航運(yùn)原初的軍政色彩,并開創(chuàng)了遼河沿岸的一段繁華歷史。

營口市委黨校青年學(xué)者李萌說,據(jù)《營口文史資料》等記載,清同治年間,遼河流域的船有煙臺(tái)、威海、石島、青島、天津、寧波、汕頭、廈門、香港等地區(qū)和英國、日本等國家的大木帆船、輪船,航海沿河而來,累計(jì)一年達(dá)4萬多艘。

“有資料記載,1901年至1910年10年中,外國人從營口碼頭運(yùn)出的大豆、豆油、藥材、煤炭等資源每年不少于100萬噸。這也表明,遼河水道已經(jīng)成為溝通中國關(guān)內(nèi)與關(guān)外,中國與世界各國的一條樞紐。”

遼河航運(yùn)至晚清時(shí)逐步走向衰落。由于遼河自身的季節(jié)性所限,加之日俄戰(zhàn)爭后,大連及安東(今丹東)相繼開港,遼河的貨物吞吐被分流;京奉鐵路及其支線以及南滿鐵路的陸續(xù)建成通車,使東北各地相繼出現(xiàn)了鐵路聯(lián)運(yùn),各地貨物可短時(shí)間內(nèi)運(yùn)抵大連。大連港及南滿鐵路均已被日本“租借”,日本在遼河流域采取了諸多限制措施,如在光緒三十二年,日商承建遼河新民段巨流河橋時(shí),故意降低橋梁高度,使大船無法通行。這些因素都限制了遼河航運(yùn)的發(fā)展,使之日趨衰落。

新中國成立后,交通部門對(duì)遼河運(yùn)輸進(jìn)行了整治,遼河航運(yùn)得到一定程度的恢復(fù)和發(fā)展。隨著交通工具的發(fā)展,水運(yùn)終究難與火車、汽車等競爭,運(yùn)量日漸減少,遼河航運(yùn)逐漸成為歷史。

盤錦遼河入海口附近的紅海灘。盤錦市委宣傳部供圖

治水:重現(xiàn)紅灘綠葦舊容顏

歷史上的遼河口,有著堿蓬草遍地的紅色海灘,有著大片的蘆葦蕩。遼寧省作協(xié)主席滕貞甫就以遼河口濕地為背景,創(chuàng)作了小說《刀兵過》。

“我以遼河口濕地那片被稱為‘南大荒’的蘆葦蕩為背景,壯觀綺麗的綠葦紅灘,一個(gè)烏托邦式的小村莊,上演著一幕幕過刀兵的人間悲喜劇。”滕貞甫說。小說中,舊時(shí)遼河口附近村莊的生活環(huán)境令人神往。如今,經(jīng)過遼河流域的環(huán)境治理和生態(tài)修復(fù),小說中的紅灘綠葦正重現(xiàn)在世人面前。

蜿蜒曲折的遼河。盤錦市委宣傳部供圖

遼河水由濁變清,經(jīng)歷過一個(gè)漫長的階段。

新中國成立后,遼寧作為重要的重工業(yè)基地和裝備制造業(yè)基地,工業(yè)建設(shè)如火如荼,許多工廠臨遼河而建,遼河為這些企業(yè)的發(fā)展提供了大量水資源。然而,由于環(huán)保意識(shí)不強(qiáng),遼河成了這些工業(yè)企業(yè)的排水溝,一度是泛著各種油污的“五彩河”。因長期重度污染,1996年,遼河被國務(wù)院列入全國“三河三湖”重點(diǎn)治理“黑名單”。

近年來,遼寧、吉林等地各級(jí)政府投入巨資對(duì)遼河進(jìn)行治理,發(fā)起了一場遼河污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。遼寧舉全省之力,秉持鐵的決心、鐵的手腕、鐵石心腸“三鐵精神”,實(shí)施了關(guān)停造紙企業(yè)、建設(shè)污水處理廠、生態(tài)治理“三大工程”和遼河治理攻堅(jiān)戰(zhàn)、“大渾太”治理殲滅戰(zhàn)、凌河治理阻擊戰(zhàn)“三大戰(zhàn)役”。為了讓母親河休養(yǎng)生息,遼寧省實(shí)施了退耕還河工程。近年來,遼寧省政府每年投入2億多元,從沿河農(nóng)民手中回收回租河道內(nèi)側(cè)河灘地,實(shí)行退耕還河、自然封育。

新民市楊家窩堡村村民石玉昌說,河道封育以來,村民們把河灘地租給政府,可以得到一部分租金,還可以外出打工。河里的水變清了,環(huán)境變好了。

封育遼河(昌圖)。遼寧省水利廳供圖

2013年,遼河率先從“三河三湖”重點(diǎn)治理“黑名單”中“摘帽”。這一年的瑞典斯德哥爾摩世界水周上,遼寧省還以遼河流域治理成功之舉,代表中國,首次向世界介紹流域治理的成功經(jīng)驗(yàn)。

“這是世界上僅存的無頜類脊椎魚型動(dòng)物之一,早于恐龍出現(xiàn),距今有3.6億年歷史。”在鐵嶺市環(huán)保局生物標(biāo)本室里,工作人員指著一只新近在遼河鐵嶺段發(fā)現(xiàn)的東北七鰓鰻標(biāo)本告訴記者。

隨著遼河治理深入開展,遼寧母親河的水質(zhì)持續(xù)改善,水中的生物種類不斷增加,兩岸碧水藍(lán)天得以重現(xiàn)。

自古以來,遼河水患頻仍,為了減少河水泛濫淹沒農(nóng)田、村莊,新中國成立后,陸續(xù)在遼河沿岸興建大型水利防洪設(shè)施,修建了彰武縣的鬧德海水庫、梨樹縣的二龍山水庫等綜合水利樞紐。

在遼河盤錦段,兩道防洪堤把遼河箍得如鐵桶一般。盤山縣水利局局長何桂立說,從當(dāng)年的水患頻繁到如今的堤水灌溉,“母親河”的脾氣變得更加溫順,不利的因素少了,造福兩岸兒女的作用更大了。“盤錦每年水稻產(chǎn)量達(dá)到90多萬噸,遼河為我們提供了充足的水源,是當(dāng)之無愧的母親河。”

遼河七星濕地。遼寧省水利廳供圖

文明:大河里奔流著的文化血脈

距沈陽市60多公里的新民巨流河村里,有一處巨流河古城墻遺址。史料記載,清初修筑由盛京入關(guān)攻打明朝的疊道時(shí)在此鋪設(shè)浮橋,以便通過,因戰(zhàn)略地位十分重要,故而在此筑城,取名巨流河城。

《新民縣志》等資料記載的這座古城,呈正方形,周長約1940米,城墻里石外磚,中夾夯土,辟有三門,東門稱拱固門,南門稱嘉定門,西門稱永靜門,門額用漢字書寫,旁襯滿文。

如今,古城已消散在歷史的風(fēng)煙中。歷史上,遼河孕育的文明如點(diǎn)點(diǎn)繁星,閃耀在中華文明的星河中。

盤錦的古老排船制作工藝。盤錦市委宣傳部供圖

“穿越群山、永不停歇的遼河,誕生了深沉的夏家店文明,他們中的一些人跨過燕山,來到中土,與當(dāng)?shù)夭柯錆u次融合,共建了傳奇的商朝……”

這是遼寧省博物館《古代遼寧》專題展覽中的開篇語。走進(jìn)遼寧省博物館的《遼河文明展》,仿佛溯時(shí)光之河而上,踏入了悠遠(yuǎn)深邃的歷史。從數(shù)十萬年前的舊石器時(shí)代開始,古人類就在這里繁衍生息,他們步履蹣跚,穿越漫漫歲月,走向文明。進(jìn)入新石器時(shí)代,遼河流域的先民開始規(guī)劃聚落,營建房屋,并出現(xiàn)龍崇拜的觀念。

上世紀(jì)80年代,在遼寧西部的牛河梁,考古發(fā)現(xiàn)了紅山文化,昭示了中華民族祖先從氏族到古國的發(fā)展歷程。這一發(fā)現(xiàn)被贊譽(yù)為“喚醒了中國,震驚了世界”,并誕生了中華文明的“滿天星斗”說。

紅山文化研究專家郭大順說,遼河流域是中華文明的重要發(fā)源地之一。遼西發(fā)現(xiàn)5000年前的祭壇、女神廟、積石冢群址,考古學(xué)界推斷,這一重大發(fā)現(xiàn)將中華民族文明史提前了1000多年。

遼河流域的“龍”的形象與龍文化,出現(xiàn)最早,大約在公元前8000年,在阜新查海誕生的堆塑龍,被稱為“中華第一龍”。

“遼寧境的原始‘龍’形象,出現(xiàn)的時(shí)間早,類型較多,形制獨(dú)特,已經(jīng)進(jìn)行了美的創(chuàng)造:它們的雛形類似某個(gè)動(dòng)物如野豬、鹿和鷹類的鷙鳥,既非寫實(shí),也不是完全抽象,在‘似與不似之間’。龍形象的創(chuàng)造和龍文化的濫觴,以及‘龍’的中華民族文化符號(hào)的意義,在紅山文化時(shí)期,就已經(jīng)確立了。這是遼河文化對(duì)民族文化的奉獻(xiàn),也是它映照古今的亮點(diǎn)。”歷史文化學(xué)者彭定安說。

位于遼寧盤錦的遼河入海口。盤錦市委宣傳部供圖

距今4000多年前,遼河流域由古國時(shí)代跨進(jìn)了方國時(shí)代,遼西夏家店下層文化與先商文化有著密切的關(guān)系。西周至春秋戰(zhàn)國時(shí)期,隨著燕文化的擴(kuò)展以及東北各民族文化的交匯,分布在遼河流域的眾多青銅文化在與中原文化的頻繁交流中,逐步融入了華夏民族“多元一體”的發(fā)展軌道,并影響到廣大東北亞地區(qū)。

近1400公里的遼河蜿蜒曲折,歷史上的遼河流域,延展著豐美的草原,諸多馬背上的民族,包括匈奴、東胡、烏桓、鮮卑、契丹、蒙古、女真和滿族,他們依托草原和大河,厲兵秣馬,馳騁征戰(zhàn)。

翻閱史書,遼河文明與中原文明的相遇,許多是以“襲擾”“作亂”被提及。“五胡亂華”“澶淵之盟”、清軍入關(guān)……這些戰(zhàn)亂頻繁的年代,帶給人們深重的苦難,同時(shí)也促進(jìn)了不同文明之間的交流。彭定安說,以“五胡亂華”為例,數(shù)以百萬計(jì)的北人南渡,使北方農(nóng)耕地區(qū)先進(jìn)的生產(chǎn)工具和耕作、水利技術(shù)等傳播到南方,促進(jìn)了這一地區(qū)的開發(fā)與“后來居上”。

雖然歷經(jīng)坎坷艱辛,遼河文明最終融入中華文明大家庭。一如遼河水,雖然源流眾多,但最終還是匯聚到一處,投向浩瀚大海的懷抱。

“抗日戰(zhàn)爭時(shí)期,在沈陽率先打響了十四年抗戰(zhàn)的第一槍;新中國成立后,大量的工業(yè)企業(yè)拔地而起,母親河也為工業(yè)生產(chǎn)做出了巨大貢獻(xiàn)。從古至今,遼河都在發(fā)揮著巨大作用。這種抗?fàn)帯⒎瞰I(xiàn)的精神,形成了遼河文化和文明新的內(nèi)涵。”中國近現(xiàn)代史料學(xué)學(xué)會(huì)副會(huì)長王建學(xué)說。(來源:北京日?qǐng)?bào)、《新華每日電訊》往期報(bào)道)

舉報(bào)郵箱:jubao@people.cn

違法和不良信息舉報(bào)電話:010-65363263

由《環(huán)球人物》雜志社有限公司主管、主辦

Copyright ? 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版權(quán)所有:環(huán)球人物網(wǎng)