30年前,1994年6月3日,中國工程院成立大會舉行。大會上,產生了中國工程院首批96位院士,中國“航天之父”錢學森、“漢字激光照排之父”王選等位列其中。這家中國工程科技界最高學術機構的成立,對于推動我國工程科技發展、院士制度的建立具有重要的意義。中國工程院首任院長朱光亞說“這是我國科學技術界的一件大喜事”。

工程科技是推動人類社會發展的重要引擎。在現代科學技術發展的浪潮中,科學發現與工程技術是有社會分工的,我國現代化建設靠科學,也離不開工程方面的力量。

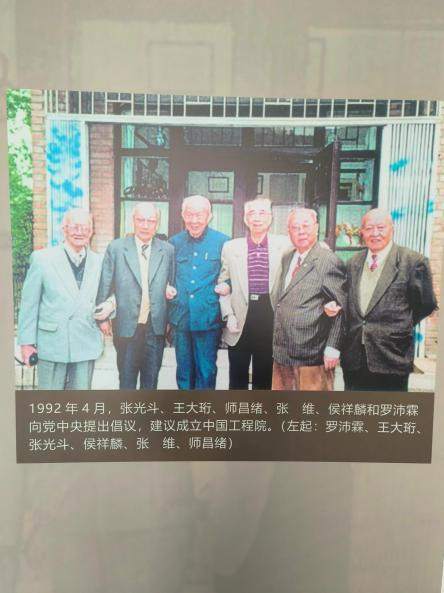

改革開放后,加速實現工業化是我國發展的當務之急,大規模社會性基礎設施建設、大科學工程、國防工程等加快發展。為了提高工程科學的地位、加速培養更多的工程科技人才,1992年春天,張光斗、王大珩等6位專家提出《關于早日建立中國工程與技術科學院的建議》,并選舉那些在工程科學中作出重大的創造性的成就和貢獻、熱愛祖國、學風正派的科學家和工程師為院士,授予終身榮譽。

1994年2月,國務院正式批準成立中國工程院。當年6月3日,中國工程院成立大會和中國科學院第七次院士大會在中南海懷仁堂同時舉行,大會選舉朱光亞為中國工程院首任院長。也是在這次大會上,除了產生中國工程院的首批院士,中國科學院學部委員也統一改稱院士,中國兩院院士制度就此形成。

推進中國的工業化、現代化,是中國工程院自誕生之日起的重要使命,也是每個院士肩上沉甸甸的責任。

30年來,我國從大規模引進國外先進技術和裝備逐步走向自主創新,工程科技水平大幅提升,推動產業實現跨越式發展。在黨的堅強領導下,中國工程院團結凝聚院士和廣大工程科技工作者,大力推動工程科技發展,不斷攻克科技難關,建設大國工程,鑄造國之重器,為推動我國工程科技創新進步、促進經濟社會高質量發展作出了重要貢獻。

王選院士,主持研制漢字激光照排系統、方正彩色出版系統,實現我國出版印刷行業“告別鉛與火,邁入光和電”的技術革命,成為我國用高新技術改造傳統行業的典范;

王小謨院士,在貴州的山溝里一待就是19年,潛心研制先進的雷達;帶領預警機團隊進行長達5年的“711”工作制,為的就是給中國人爭口氣;

袁隆平院士,致力于雜交水稻研究,發明“三系法”秈型雜交水稻,成功研究出“二系法”雜交水稻,創建了超級雜交稻技術體系,使我國雜交水稻研究始終居世界領先水平;

……

這樣的例子還有很多。從我國第一塊液態鋰離子電池、第一艘載人航天實驗飛船、全球首個4G大容量測試,到三峽工程、西氣東輸、青藏鐵路,再到近年來的未來車、數據港、新能源、先進核能、特高壓等,我國工程科技領域取得的很多重大科技創新成果都有中國工程院院士們的身影,凝結著他們的智慧、心血和汗水。

30年來,經過16次增選,中國工程院共選出1298位院士,現有961位院士、124位外籍院士,建設了一支忠誠于黨和人民,高水平、高質量的院士隊伍,涌現出一大批具有“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”家國情懷的科學大家,為科技界樹立了榜樣。

繁霜盡是心頭血,灑向千峰秋葉丹。長期以來,一批又一批科學家深入一線、扎根邊遠,甚至隱姓埋名、負重前行,為我國科技事業發展作出了不可磨滅的貢獻,也為中國工程院塑造了一脈相承的精神內核。他們中有沖破重重阻力回到祖國的錢學森院士、朱光亞院士,有參與了我國每一次核試驗、工作到生命最后一刻的林俊德院士,有半個世紀走遍世界屋脊、專注高原醫學的吳天一院士,有把一生獻給了祖國的核潛艇事業的黃旭華院士……

“兩彈一星元勛”錢學森、朱光亞、王大珩;共和國勛章獲得者袁隆平、黃旭華、鐘南山;“七一勛章”獲得者吳天一、陸元九;“八一勛章”獲得者馬偉明、錢七虎;全軍掛像英模林俊德;“人民英雄”國家榮譽稱號獲得者張伯禮、陳薇;“全國脫貧攻堅楷模”李玉;“時代楷模”朱有勇、彭士祿、劉永坦,他們都是中國工程院院士。

“院士是國家設立的最高學術稱號,是榮譽的象征,更是責任的標志。”在2023年當選院士學習教育暨頒證儀式上,中國工程院院長李曉紅表示,絕不能讓院士稱號承載過多非學術的、功利的東西,絕不能讓院士頭銜與物質利益掛鉤。要杜絕院士稱號濫用,規范自身兼職,杜絕“雙聘院士”,杜絕以“院士”冠名非學術活動場所;成為院士,要更加嚴格自律、加強對團隊的管理,自覺抵制各種不良風氣,做學術道德的楷模,讓科學精神內化于心、外化于行。

舉報郵箱:jubao@people.cn

違法和不良信息舉報電話:010-65363263

由《環球人物》雜志社有限公司主管、主辦

Copyright ? 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版權所有:環球人物網