為何說萬里長城是和平的象征?

作為中國現存體量最大、分布最廣的世界文化遺產,長城宛如一條巨龍,盤旋在遼闊的土地上,氣勢恢宏、雄偉壯麗,令無數人心馳神往。

古人為何要修筑長城?它具有哪些文化屬性?2024年“文化和自然遺產日”來臨之際,中新網記者采訪了著名長城專家、中國長城學會副會長董耀會,嘗試解讀萬里長城。

在董耀會看來,長城不僅僅是一道大墻。它是一個完整、出色的軍事防御體系,也是和平的象征,從古至今影響深遠。

出色的軍事防御體系

長城的歷史極為悠久,《漢書·地理志》載:“葉,楚葉公邑。有長城,號曰方城。”

資料圖:雪后的金山嶺長城。郭中興 攝

按照董耀會的觀點,長城的修建可以追溯到春秋戰國時期。彼時諸侯國之間相互爭霸,兼并戰爭不斷,互有攻守,于是一些諸侯國便根據自身需要筑起了長城。

此外,秦、趙、燕三國與游牧民族毗鄰,為了抵御侵擾,也在北邊開始修建長城。秦始皇統一天下后,陸續采取了許多增強邊防守備的措施,比如大規模修筑長城。

從結構上看,長城擁有敵樓、角樓、烽火臺、城堡等一系列配套建筑。敵樓多為方形,空心的敵樓有門有窗戶,可供瞭望,平常里面就駐扎著三五個人。

“烽火臺則一般用于傳遞烽火信號,城堡用于駐兵;關口是連通長城內外的,一般也有關城,是駐軍的,關口主要是做一點進出關的管理。”董耀會解釋。

驛站則如同后世的郵局,主要職能是通訊,以及后勤供給、文件往來等等。由此可以看出,長城是一個完整、出色的軍事防御體系。

資料圖:淶源烏龍溝長城烏字10號敵臺。 徐巧明 攝

“也就是說,長城不僅僅是一道大墻。在這樣的體系之下,古代大批將士、家屬在此生活,逐漸形成了一個邊疆社會。”董耀會如是說道。

烽火系統如何傳遞信息?

如今說起長城,人們的印象標簽之一可能是“工程量巨大”。實際上,長城城墻的建筑形式、結構類型、建造方法等等,隨著時代演變有著較大差異。

“當時修建長城,有一個原則是就地取材,這樣比較方便。”董耀會說。

比如條石砌成的城墻,里面可能全是碎石,不然成本會太高。明代磚砌長城所占比例非常少,明長城的城墻,有夯土墻、毛石墻、磚墻和條石墻等多種形式。

修筑方式或許不是那么精致,但作為軍事防御體系,長城上傳遞消息的方式足夠巧妙。

簡單來說,當發現敵情后,駐守在烽火臺的士兵,便會通過張掛標識、點燃煙火或鳴炮等方法,按照事先約定好的規則,將信息迅速傳遞出去。

資料圖:嘉峪關懸壁長城。師永紅 攝

董耀會曾舉過一個例子,明成化二年時規定,敵兵百人左右舉放一煙一炮,五百人二煙二炮,千人以上三煙三炮,五千人以上四煙四炮,萬人以上五煙五炮。

長城是和平的象征

為何中國古代要花費如此巨大的人力、物力修筑長城?董耀會的答案是:“修建長城是為了不打仗,建筑長城的人并不想打仗。”

“長城是和平的象征。它的防御性質也是與生俱來的,修長城的人不可能背著長城去打仗。”董耀會解釋,中華民族憂患意識極強,落實到行動上就是“有備無患”。

他認為,農耕文明和游牧文明有沖突性,也有互補性,彼此如果能夠和平穩定發展,這對雙方來說都有利。而在古代農耕與游牧交錯的地帶,修建長城,就是減少沖突的有效方式。

比如說,人們在長城內外生活,也可以通過長城的關口進行貿易互通,長城的存在構建了一種秩序,有利于促進民族融合、和平商貿。

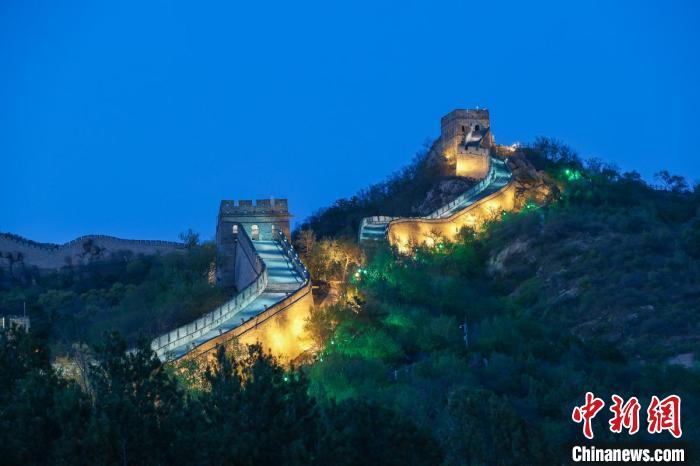

資料圖:圖為北京八達嶺夜長城。 中新社記者 賈天勇 攝

它的文化屬性也很明顯。董耀會說,長城影響深遠,面對困難,大家常說“眾志成城”,每個人貢獻一份力量,如同一塊磚、一塊石頭,最終修筑起偉大的長城。

長城是中華民族的代表性符號和中華文明的重要象征。通過長城,人們看到了雄偉壯麗的建筑奇跡,也看到了漫長的歲月里,中華民族頑強拼搏、堅韌不屈的精神。

“如今,長城得到了修繕和保護。長城國家文化公園建設穩步推進。”董耀會設想,或許也可以建設長城國家文化步道,人們在徒步旅行的同時領略沿途景觀,感受風土人情。

保護傳承,活化利用。古老的長城,正在煥發出勃勃生機和全新的光彩。

舉報郵箱:jubao@people.cn

違法和不良信息舉報電話:010-65363263

由《環球人物》雜志社有限公司主管、主辦

Copyright ? 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版權所有:環球人物網